コンプライアンス:介護の質を守る大切な柱

介護を学びたい

先生、「コンプライアンス」って言葉がよく出てきますが、介護と介助で何か違いはあるんですか?

介護の研究家

良い質問ですね。介護と介助でコンプライアンスの内容に大きな違いはありません。どちらも関係する法律や倫理を守ることが重要です。例えば、個人情報保護や身体拘束に関するルールは、介護でも介助でも同様に守らなければなりません。

介護を学びたい

なるほど。でも、介護は生活全般を支援するのに対し、介助は特定の動作を支援するイメージがあります。コンプライアンスの視点では、その違いは関係ないのでしょうか?

介護の研究家

そうですね、そこが大事なポイントです。生活全般を支援する介護では、より多くの場面でコンプライアンスが問われます。例えば、金銭管理や意思決定支援など、介助よりも複雑な場面に遭遇する可能性が高いため、より幅広い知識と倫理観が求められます。一方で、介助は特定の場面での支援なので、その場面におけるコンプライアンスを遵守することが重要になります。どちらも目的は利用者の安全と権利を守ることなので、状況に応じて適切な対応をすることがコンプライアンスにつながります。

コンプライアンスとは。

「介護」と「介助」で使われる『法令遵守』(社会福祉や介護保険などに関わる法律を守ること。これによって利用者の権利を守り、サービスを提供する人や事業者、施設など関係者による違法行為を防ぐことができます。)について

コンプライアンスとは何か

「コンプライアンス」とは、法令や規則に従うこと、つまり法令遵守のことです。社会福祉や介護保険の世界では、関わる様々な法律や規則があります。それらをきちんと守ることが、利用者の方々の権利を守り、質の高いサービスを提供するために、なくてはならないものです。

コンプライアンスを徹底する目的は、罰則を受けるのを避けることだけではありません。利用者の方々、そしてそのご家族、地域社会など、介護に関わる全ての人々の信頼を得るためにも、コンプライアンスは重要です。信頼関係はより良い介護環境を作るための土台となります。

介護事業者や施設にとっては、コンプライアンスを組織として守っていくための仕組み作りが大切です。職員一人ひとりが法令遵守の意識を持ち、適切な行動をとれるように、研修や指導を行う必要があります。また、内部通報制度を整えたり、定期的に点検を行うなど、継続的に改善していく姿勢も重要です。

介護職員一人ひとりも、コンプライアンスの重要性を理解し、日々の業務の中で実践していく必要があります。例えば、個人情報保護に関する法律を守り、利用者の方々の情報を適切に扱うこと、身体拘束に関する指針を理解し、不適切な身体拘束を行わないことなど、具体的な行動として現れるようにしなければなりません。

コンプライアンスを徹底することで、利用者の方々は安心してサービスを受けることができ、職員は誇りを持って仕事に取り組むことができます。コンプライアンスは、介護の質を高め、誰もが安心して暮らせる社会を作るための、大切な柱となるのです。

| 対象 | コンプライアンスの重要性 | 具体的な行動 |

|---|---|---|

| 利用者・家族・地域社会 | 信頼関係の構築、より良い介護環境の基盤 | – |

| 介護事業者・施設 | 組織的なコンプライアンス体制の構築、質の高いサービス提供 | 職員研修、内部通報制度、定期点検 |

| 介護職員 | 法令遵守の意識、適切な行動 | 個人情報保護、身体拘束の防止 |

利用者の権利擁護のために

介護を受ける人たちの権利を守ることは、介護の土台となる大切なことです。そして、法令や倫理基準を守ること、つまり遵法(じゅんぽう)は、その権利擁護に欠かせません。

介護サービスを受ける人たちは、様々な権利を持っています。自分で物事を決める権利(自己決定権)もその一つです。どんなサービスを受けたいか、どんな暮らし方をしたいか、自分の意思で決めることができます。また、自分の生活や秘密を守られる権利(プライバシーの権利)も大切です。誰かに勝手に自分のことを話されたり、個人の情報を見られたりすることはあってはなりません。そして、人として大切に扱われ、尊重される権利(尊厳を守る権利)も保障されています。どんな状況でも、見下されたり、ぞんざいに扱われたりすることは許されません。これらの権利は法律によって守られています。

介護サービスを提供する人たちは、これらの権利を尊重し、法律を守らなければなりません。遵法を何よりも大切にすることで、利用する人たちは安心してサービスを受け、自分らしい生活を送ることができます。もし、法令や倫理基準が守られなければ、利用する人たちの権利は踏みにじられ、不当なサービスが行われるかもしれません。例えば、本人の意思を無視して無理やり入浴させたり、勝手に個人の情報を他人に伝えたりするようなことは、権利の侵害にあたります。

そのため、サービスを提供する人たちは、常に遵法を意識し、利用する人たちの権利を尊重したサービス提供を心掛ける必要があります。利用する人たちの権利を守ることが、介護という仕事の中心となる考えであり、遵法はその実現のための大切な方法です。一人ひとりの尊厳を守り、その人らしい生活を支えることが、質の高い介護につながるのです。

| 権利 | 内容 |

|---|---|

| 自己決定権 | どんなサービスを受けたいか、どんな暮らし方をしたいか、自分の意思で決める権利 |

| プライバシーの権利 | 自分の生活や秘密を守られる権利 |

| 尊厳を守る権利 | 人として大切に扱われ、尊重される権利 |

違反行為の防止

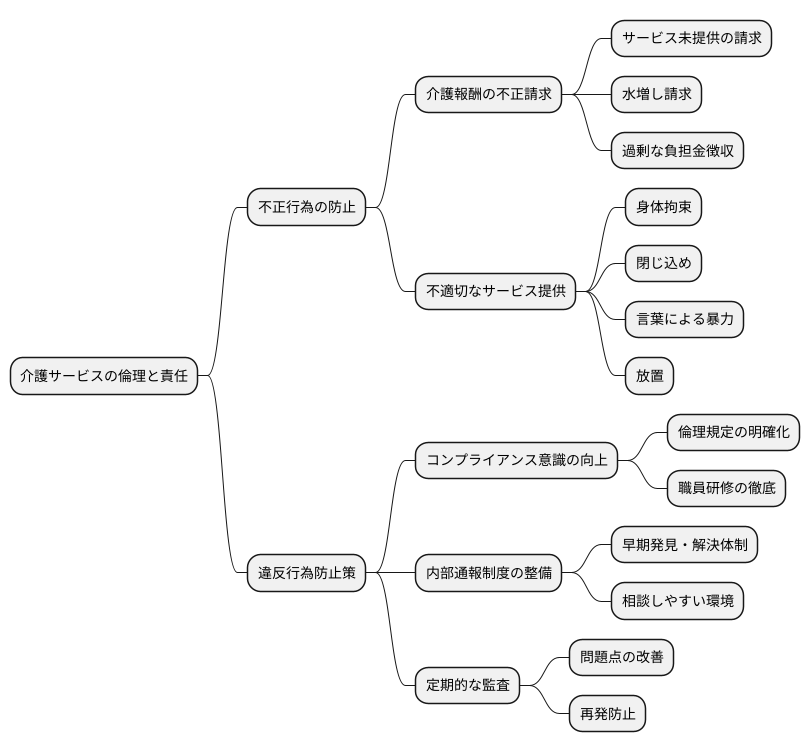

介護サービスは、国民の税金によって支えられている制度です。そのため、サービスを提供する事業者には、高い倫理観と責任ある行動が求められます。不正や不適切な行為は、制度全体の信頼を損ない、介護を必要とする人々に大きな不安を与えてしまうため、絶対にあってはなりません。

介護報酬の不正請求は、重大な違反行為です。サービスを提供していないのに請求したり、実際よりも水増しして請求する行為は、許されるものではありません。また、利用者から過剰な負担金を徴収するのも不正行為です。これらの行為は、法律によって罰せられるだけでなく、事業者の信用を失墜させ、事業の継続さえも危うくする可能性があります。

利用者への不適切なサービス提供も、重大な問題です。身体拘束や閉じ込め、言葉による暴力、放置などは、利用者の人権を踏みにじる行為です。介護職員は、利用者の尊厳を守り、安全で安心できるサービスを提供する義務があります。不適切なサービス提供は、利用者の心身に深刻な影響を与えるだけでなく、介護業界全体のイメージを悪化させます。

違反行為を防止するためには、事業者全体でコンプライアンス(法令遵守)の意識を高める必要があります。倫理規定を明確に定め、職員への研修を徹底することで、正しい知識と行動を身につけることができます。また、内部通報制度を整備し、早期に問題を発見し、解決できる体制を築くことも重要です。相談しやすい環境を作ることで、職員が問題を一人で抱え込まず、適切な対応を取ることができるようになります。さらに、定期的な監査を実施し、問題点があれば速やかに改善していくことで、再発防止に努める必要があります。日頃からコンプライアンスを意識し、誠実なサービス提供に努めることが、介護業界の信頼を高め、より良い介護サービスを実現するために不可欠です。

関係者全員の意識改革

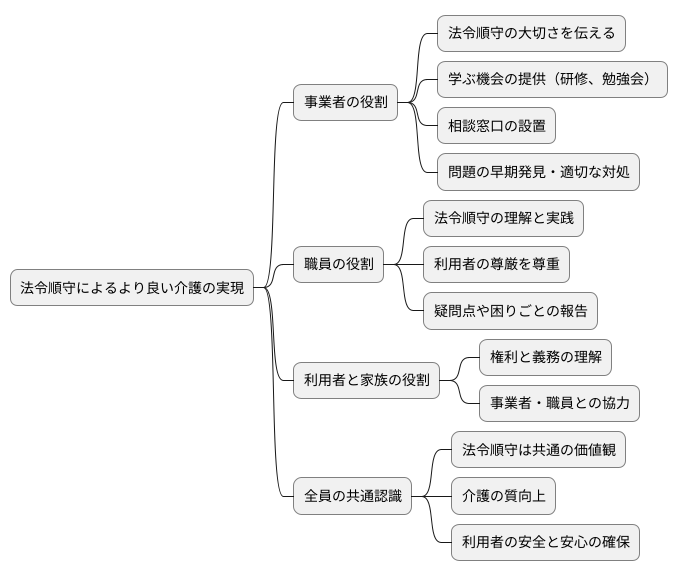

法令順守をうまく機能させるには、介護に関わる全ての人々の意識を変える必要があります。これは、事業者や管理者、現場の職員、そして利用者やその家族まで、皆が同じ方向を目指すことで初めて実現できるものです。

まず、事業者や管理者は、率先して法令順守の大切さを伝え、学ぶ機会を設ける必要があります。研修や勉強会を通して、職員一人ひとりが、なぜ法令順守が重要なのか、その意味を深く理解できるようにするのです。規則をただ覚えるだけではなく、利用者の尊厳を守り、安全で安心できる介護を提供するために、法令順守が欠かせないことを、しっかりと認識させることが大切です。また、もしもの時にすぐに相談できる窓口を設け、問題を早期に見つけ、適切に対処できる仕組みを作ることも必要です。

職員一人ひとりも、法令順守の大切さを理解し、日々の業務の中で実践していくことが重要です。利用者とのコミュニケーションの中で、常に相手の気持ちに寄り添い、尊厳を尊重しながら接する。そして、少しでも疑問に思うことや、困ったことがあれば、すぐに上司や相談窓口に報告する。こうした小さな積み重ねが、大きな事故を防ぎ、利用者の安全を守ることに繋がります。

法令順守は、一部の人だけが頑張るのではなく、介護に関わる全ての人々が共通の価値観として共有すべきものです。利用者やその家族も、介護サービスを受ける上での権利や義務を理解し、事業者や職員と共に、より良い介護環境を作るために協力していくことが大切です。

皆が法令順守を意識することで、より良い介護の場を作り、利用者の安全と安心を守ることができます。法令順守は、介護の質を高めるための、全員参加の取り組みと言えるでしょう。

質の高い介護を実現するために

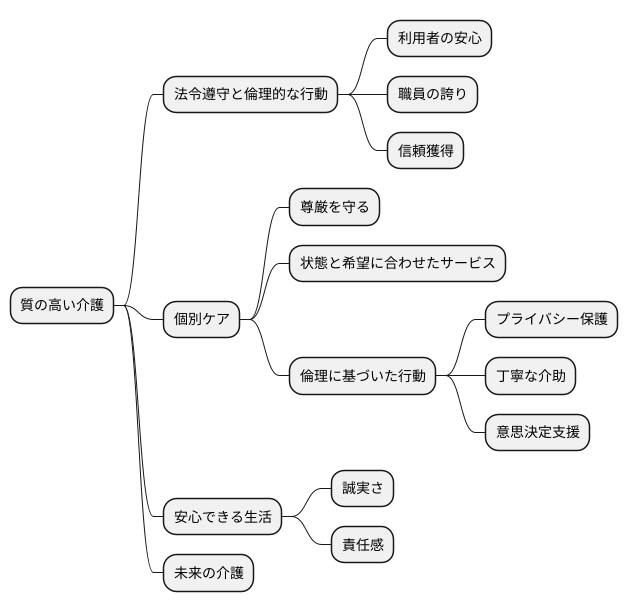

お年寄りや体の不自由な方々が安心して暮らせる質の高い介護を実現するには、何よりもまず法令を守り、倫理にかなった行動をとることが大切です。これは、介護サービスを提供する上で、最も基本的な土台となります。規則に従うだけでなく、真心と思いやりを持って接することで、利用者の皆さまは心から安心してサービスを受けられるようになります。また、介護に従事する職員も、誇りを持って仕事に打ち込むことができるでしょう。法令遵守と倫理的な行動を大切にする事業所や施設は、利用者や地域社会から信頼を得て、より良いサービスの提供へと繋げていくことができます。

質の高い介護とは、ただ単に決まりを守ることだけではありません。利用者の皆さま一人ひとりの尊厳を守り、その方の状態や希望に合わせた、きめ細やかなサービスを提供することです。そのためには、常に倫理的な考え方に基づいて行動することが求められます。例えば、利用者の方のプライバシーを守ることはもちろん、身体的な介助を行う際にも、その方の気持ちを尊重し、丁寧な言葉遣いを心がけることが重要です。また、利用者の方の意思決定を尊重し、自らが選択し、決定できるよう支援することも大切です。

質の高い介護は、利用者の皆さまが安心して生活を送る上で欠かせないものです。そして、介護に従事する私たちにとって、法令遵守と倫理的な行動は、その実現のために必ず守らなければならないものです。利用者の皆さまの笑顔と、安心して暮らせる地域社会を実現するために、これからも誠実に、そして責任感を持って介護に取り組んでいくことが大切です。これは、未来の介護を築き上げていく上で、なくてはならない大切な要素と言えるでしょう。

継続的な改善の重要性

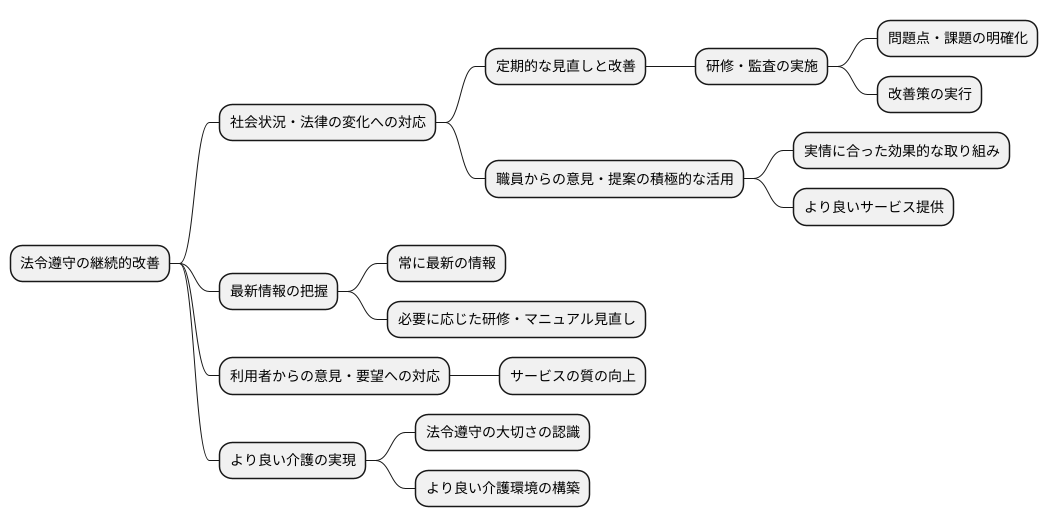

法令遵守は一度実施したらそれで終わりではありません。私たちの社会の状況や法律は常に変化しています。そのため、法令遵守の内容も定期的に見直し、改善していく必要があります。

定期的な研修や監査を実施することで、現在の取り組みの問題点や課題を明らかにし、具体的な改善策を考え実行していくことができます。そうすることで、より効果的な法令遵守の仕組みを作ることができます。

また、職員からの意見や提案を積極的に取り入れることも大切です。現場で働く職員の声を聞くことで、より実情に合った、効果的な取り組みへと繋げることができます。机上の空論ではなく、現場の声を反映することで、より良いサービス提供へと繋がります。

法令遵守は継続的に改善していくことで、より確かなものへと発展していきます。社会の変化に対応し続け、質の高い介護サービスを提供するためには、法令遵守への取り組みを絶えず継続していくことが必要不可欠です。

たとえば、個人情報の保護に関する法律も改正が重ねられています。以前は問題なかった方法でも、法律の改正によって対応が必要になる場合があります。そのため、常に最新の情報を把握し、必要に応じて研修やマニュアルの見直しを行うことが重要です。また、利用者の方々からの意見や要望にも耳を傾け、サービスの質の向上に繋げる努力も必要です。

これからの介護をより良いものにするためには、法令遵守の大切さを改めて認識し、皆で力を合わせて取り組んでいく必要があるでしょう。未来の利用者の方々のために、より良い介護環境を作っていきましょう。