地域で支える安心の介護予防

介護を学びたい

先生、「地域支援事業」って、介護が必要な人だけを対象にしているんですか?

介護の研究家

いい質問だね。実は、介護が必要な人だけでなく、まだ介護は必要ないけど、将来必要になるかもしれない人も対象に含んでいるんだよ。要支援・要介護状態になるのを防ぐことも目的の一つなんだ。

介護を学びたい

なるほど。じゃあ、具体的にどんなことをするんですか?

介護の研究家

例えば、運動教室や栄養教室を開催したり、家事のちょっとした手伝いをしたり、一人暮らしの高齢者の方の安否確認をしたり…と、色々なサービスがあるんだ。住み慣れた地域で、できるだけ長く自立した生活を送れるように支援していくんだよ。

地域支援事業とは。

お年寄りの方が介護が必要になるのを防いだり、介護が必要になっても住み慣れた地域で自分らしく暮らし続けられるようにするための『地域支援事業』について説明します。この事業は、2006年に始まった介護保険の介護予防事業の一つです。地域に住む人々が、支援や介護が必要な状態にならないように、そしてもし必要になったとしても、地域で安心して暮らせるようにサポートします。この事業は、地域の相談窓口である地域包括支援センターや市町村の高齢者福祉担当の窓口が中心となって行います。具体的には、介護予防のためのケアや、日常生活を支えるためのサービスを提供することで、お年寄りの方を支えていきます。

地域支援事業の目的

地域支援事業は、高齢者が住み慣れた地域で、自分らしく、そして安心して暮らせるようにすることを目的としています。歳を重ねることが嬉しく、地域での生活に喜びを感じられるように、様々な支援を提供しています。

近年、高齢化が急速に進んでいます。それに伴い、要介護状態になる高齢者も増加しており、介護を担う家族の負担も大きくなっています。地域支援事業は、要介護状態になる前の予防に力を入れることで、高齢者がいつまでも健康で元気に過ごせるよう支援します。例えば、健康体操教室や栄養教室などを開催し、健康増進を図ります。また、趣味や学習の場を提供することで、心身ともに活き活きとした生活を送れるよう支援します。

介護が必要になった場合でも、住み慣れた地域で生活を継続できるよう、様々なサービスを提供しています。訪問介護やデイサービスなどの在宅サービスを利用することで、自宅での生活を続けながら、必要な支援を受けることができます。また、地域住民同士が交流できる場を設けることで、孤立を防ぎ、地域での繋がりを深める支援も行います。

高齢者の自立した生活を支えることは、地域全体の活力維持にも繋がります。高齢者が地域活動に参加することで、地域に活気が生まれます。また、高齢者の持つ知識や経験を地域社会に還元することも、地域活性化に大きく貢献します。

地域支援事業は、誰もが安心して歳を重ねられる地域社会の実現を目指しています。高齢者の尊厳を守り、その人らしい生活を尊重しながら、必要な支援を提供することで、地域全体が支え合う温かい社会づくりを推進します。高齢者だけでなく、子どもから大人まで、誰もが安心して暮らせる、そんな地域社会を築くことが、私たちの目指す未来です。

| 地域支援事業の目的 | 具体的な取り組み |

|---|---|

| 高齢者が住み慣れた地域で、自分らしく、そして安心して暮らせるようにすること |

|

| 要介護状態になる前の予防に力を入れる |

|

| 介護が必要になった場合でも、住み慣れた地域で生活を継続できるよう支援 |

|

| 高齢者の自立した生活を支えることは、地域全体の活力維持に繋がる |

|

| 誰もが安心して歳を重ねられる地域社会の実現 |

|

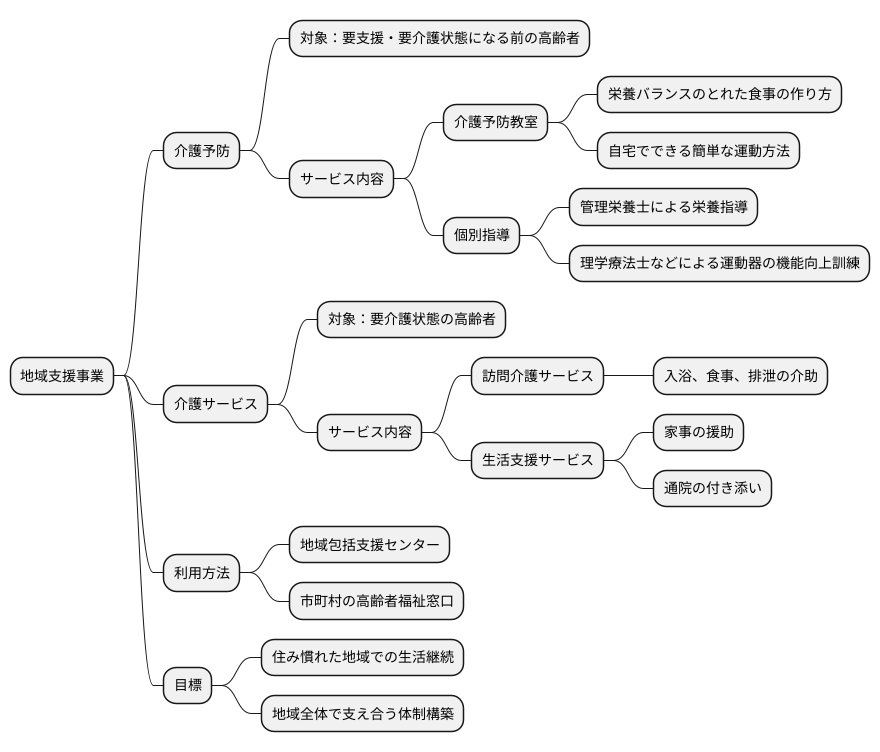

主なサービス内容

地域支援事業では、高齢者の皆様が住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう、様々なサービスを提供しています。

まず、介護が必要となる前の段階、つまり要支援・要介護状態の予防に力を入れています。具体的には、介護予防教室を開催し、健康寿命の延伸を図っています。教室では、栄養バランスのとれた食事の作り方や自宅でできる簡単な運動方法などを学ぶことができます。また、管理栄養士による栄養指導や理学療法士などによる運動器の機能向上訓練も実施しており、個々の状態に合わせた適切なアドバイスを行っています。

すでに介護が必要な状態にある高齢者の皆様には、生活を支える様々なサービスを提供しています。訪問介護サービスでは、自宅に訪問して入浴や食事、排泄の介助などを行います。また、家事の援助や通院の付き添いといった生活支援サービスも提供し、日常生活の負担を軽減することで、住み慣れた地域での生活継続を支援しています。

これらのサービスは、地域包括支援センターや市町村の高齢者福祉の窓口を通じて利用することができます。お一人おひとりの状況や希望に合わせた柔軟なサービス提供を心掛けており、誰もが必要な支援を適切な時期に適切な方法で受けられるよう、体制づくりに努めています。地域住民の皆様の健康維持、そして介護が必要な状態になっても安心して暮らせるよう、地域全体で支え合う体制を構築していくことが重要だと考えています。

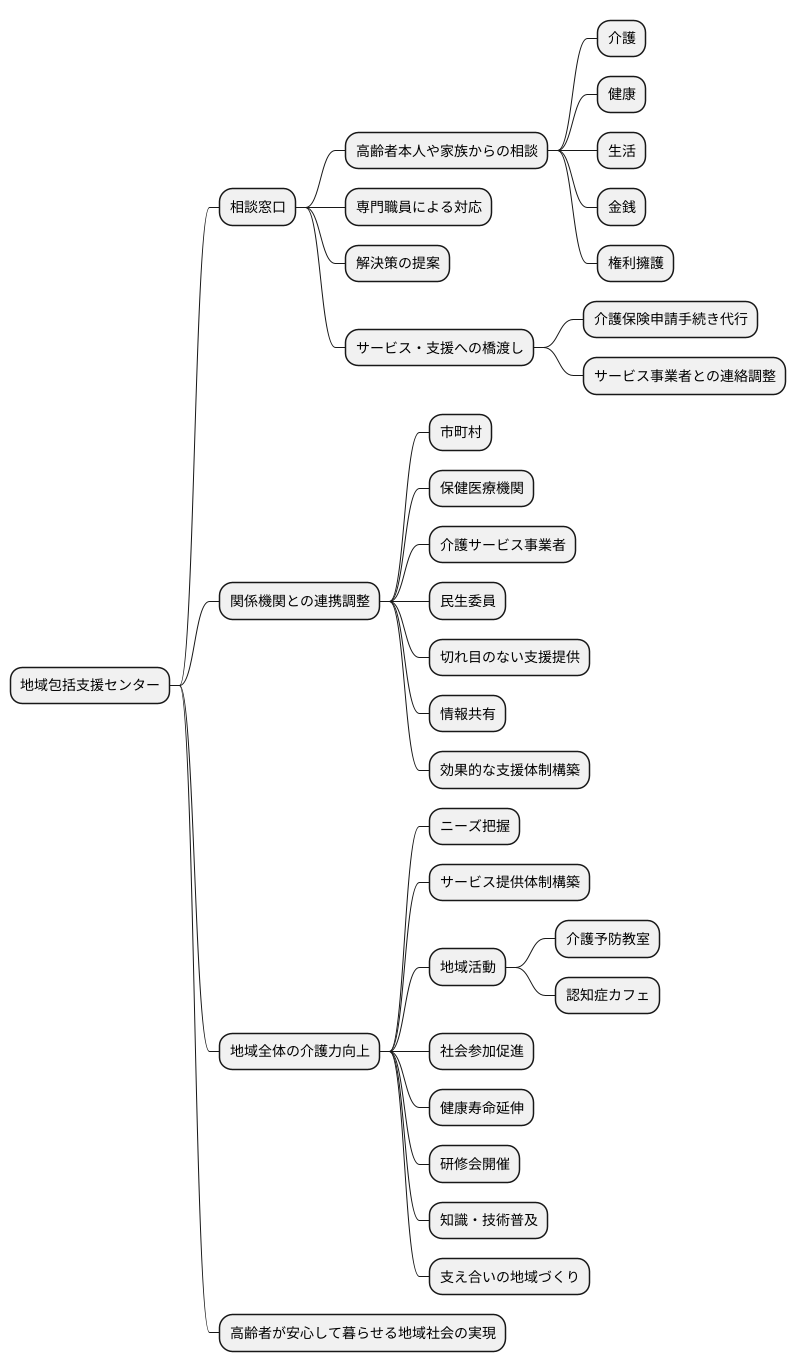

地域包括支援センターの役割

地域包括支援センターは、高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう、様々な支援を行うための拠点です。高齢者の生活を総合的に支える中核機関として、様々な役割を担っています。

まず、相談窓口としての役割です。高齢者本人やその家族からの、介護に関する相談はもちろん、健康や生活上の悩み、金銭的な問題、権利擁護など、幅広い相談に無料で応じています。専門の職員が親身になって相談に乗り、それぞれの状況に合った解決策を一緒に考え、必要なサービスや支援につなげます。例えば、介護保険の申請手続きの代行や、訪問介護やデイサービスなどの介護サービス事業者との連絡調整なども行います。

次に、関係機関との連携調整役としての役割です。地域包括支援センターは、市町村や保健医療機関、介護サービス事業者、民生委員など、様々な関係機関と連携し、ネットワークを構築することで、切れ目のない支援を提供します。高齢者の状況を関係機関と共有し、必要な情報を提供することで、より効果的な支援体制を築きます。

さらに、地域全体の介護力向上への貢献も重要な役割です。地域住民のニーズを把握し、地域の実情に合わせたサービス提供体制の構築に努めます。介護予防教室や認知症カフェなどの地域活動の企画や運営を通して、高齢者の社会参加を促進し、健康寿命の延伸にも取り組んでいます。また、地域住民向けの研修会などを開催し、介護に関する知識や技術の普及啓発活動を行うことで、地域全体の介護力を高め、支え合いの地域づくりを目指しています。

このように、地域包括支援センターは、高齢者やその家族にとって身近な相談窓口であるとともに、地域における様々な機関との連携を図ることで、高齢者が安心して暮らせる地域社会の実現に貢献しています。

事業開始の背景

我が国では、急速に進む高齢化とそれに伴う介護を必要とする方の増加が大きな課題となっています。こうした状況の中、2006年の介護保険制度の改正によって、地域支援事業が創設されました。この事業は、介護が必要になる前の段階から、地域全体で高齢者を支えるという新しい考え方に基づいています。

それまでの介護保険制度は、すでに介護が必要な状態になった方を支援することに重点が置かれていました。しかし、高齢化が進むにつれて、介護が必要な状態になる方を減らす、つまり介護予防の大切さが広く認識されるようになりました。そこで、要介護状態になる前の方々を対象に、健康づくりや生活の自立を支援するための様々なサービスを提供する地域支援事業が導入されたのです。

具体的には、運動器機能の維持向上のための体操教室や、栄養バランスのとれた食事の提供、また、閉じこもりを防ぐための交流の場づくりなど、高齢者が住み慣れた地域で、いきいきと暮らせるように工夫された様々な取り組みが行われています。これらの取り組みは、高齢者一人ひとりの生活の質を高めるだけでなく、介護が必要な状態になることを予防することで、結果的に介護費用全体の増加を抑える効果も期待されています。

高齢化がますます進む超高齢社会において、地域で支え合う仕組みづくりはますます重要になっています。地域支援事業は、高齢者が安心して暮らし続けられる地域社会の実現に欠かせない取り組みであり、その役割は今後ますます大きくなっていくでしょう。

| 制度の変更点 | 目的 | 具体的な内容 | 期待される効果 |

|---|---|---|---|

| 2006年 介護保険制度改正、地域支援事業創設 | 介護が必要になる前の段階からの地域全体での高齢者支援 |

|

|

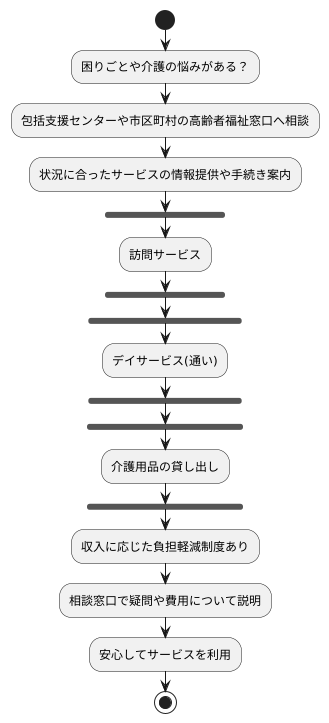

利用方法

地域での支えとなる事業を使うには、まず住んでいる地域の包括支援センター、もしくは市区町村の役所にある高齢者福祉の窓口で相談することが第一歩です。何を相談すればいいのか分からない場合でも、ご心配なく。窓口では、相談内容を丁寧に伺い、一人ひとりの状況に合った適切なサービスを見つけるお手伝いをします。例えば、自宅での生活を支えるための訪問サービスや、デイサービスといった通いのサービス、あるいは介護用品の貸し出しなど、様々なサービスの情報提供や利用開始のための手続き案内を行います。

この事業では、利用する方の状況や希望に合わせたサービス提供を大切にしています。どのようなことでも構いませんので、まずは気軽に相談窓口を訪ねてみることをお勧めします。「こんなこと相談してもいいのかな」と不安に思う必要はありません。どんな些細なことでも、親身になって相談に乗ってくれます。

サービスによっては費用がかかる場合もありますが、収入に応じて負担する額が軽くなる制度も用意されていますので、費用の面で不安な方もまずは相談してみてください。利用に関する疑問や、サービス内容、費用についてなど、どんなことでも相談窓口で詳しく説明を受けることができます。相談することで不安を解消し、安心してサービスを利用することができます。

この地域での支えとなる事業は、地域に住む高齢者の方々の生活を支えるための大切な制度です。生活に困りごとを感じている方、または介護について悩んでいる方は、一人で抱え込まずに、ぜひ気軽に相談窓口へと足を運んでみてください。この制度を積極的に活用することで、より安心した、そして豊かな生活を送ることができるはずです。

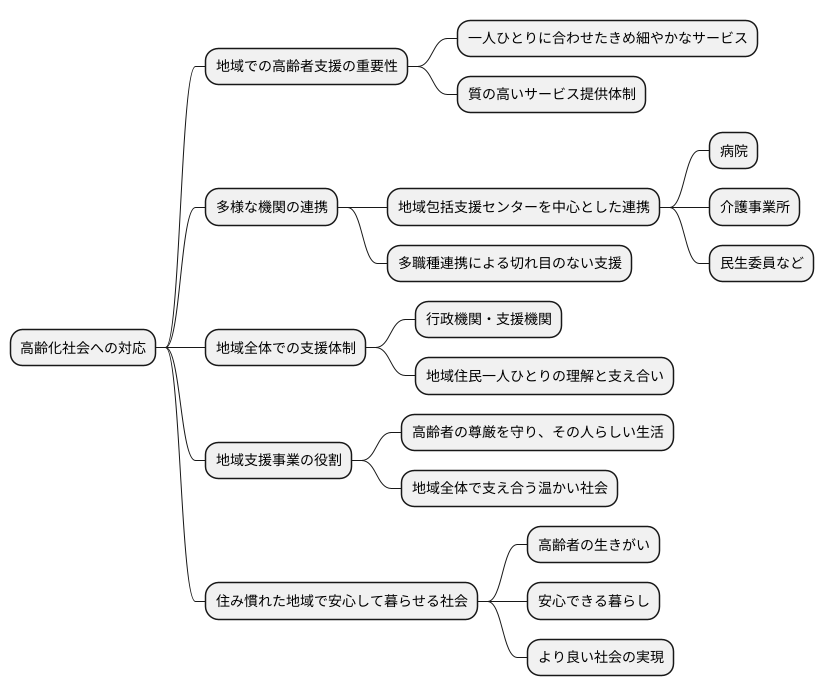

今後の展望

これからの日本では、高齢者がさらに増えていくことが予想されます。そのため、地域で高齢者を支える取り組みの大切さが、ますます大きくなっていくでしょう。

地域には様々な方が住んでおり、それぞれに必要な支えも違います。そのため、一人ひとりの状況に合わせた、よりきめ細やかなサービスを提供していく必要があります。そして、質の高いサービスを安定して提供できる体制を整えることも欠かせません。

高齢者を支えるためには、様々な機関が協力していく必要があります。たとえば、地域包括支援センターが中心となり、病院や介護事業所、民生委員など、様々な関係機関としっかりと連携をとることが重要です。それぞれの専門知識や技術を持ち寄り、多くの職種が協力して、切れ目のない支援を提供することで、高齢者の生活を総合的に支えることができます。

高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるようにするためには、地域全体で高齢者を支えるしくみが必要です。これは、行政機関や支援機関だけの責任ではありません。地域住民一人ひとりが、高齢者のことを理解し、支え合う意識を持つことが大切です。

誰もが、年を重ねても住み慣れた地域で、自分らしく生き生きと暮らせる社会を目指していく必要があります。そのためには、地域支援事業が中心的な役割を担い、高齢者の尊厳を守り、その人らしい生活を尊重しながら、地域全体で支え合う温かい社会を築いていくことが求められています。高齢者が生きがいを感じ、安心して暮らせる社会は、すべての人にとって、より良い社会となるでしょう。