地域包括支援センター:高齢者の暮らしを支える

介護を学びたい

先生、『地域包括支援センター』って、高齢者のための相談窓口ですよね?でも、よく『在宅介護支援センター』と混同してしまうんです。違いがよくわからないです。

介護の研究家

そうだね、どちらも高齢者支援の窓口で似ているから混同しやすいよね。簡単に言うと、『在宅介護支援センター』は、主に介護が必要な高齢者やその家族が自宅で介護サービスを受けられるようにケアプランを作成する場所だよ。一方、『地域包括支援センター』は、高齢者全般の様々な相談に対応する、より総合的な窓口なんだ。

介護を学びたい

高齢者全般ですか?介護が必要でなくても利用できるんですか?

介護の研究家

そうだよ。例えば、健康のこと、介護のことだけでなく、一人暮らしで不安を感じている高齢者の相談に乗ったり、地域の高齢者を見守る活動なども行っているんだ。中学校の学区ごとに設置されていることが多いから、身近な相談窓口と考えていいよ。

地域包括支援センターとは。

『地域包括支援センター』とは、地域で高齢者を支える仕組みの中心となる機関です。多くの場合、以前は中学校の学区ごとに設置されていた在宅介護支援センターがもとになっており、高齢者が住み慣れた地域で暮らし続けられるよう、様々な支援を行っています。そこには、ケアマネージャーのリーダー役である主任ケアマネージャー、健康の専門家である保健師、福祉の専門家である社会福祉士が配置されていることが原則となっています。これは、高齢者の暮らしを支える計画であるゴールドプランを進める中で整備されました。

地域包括支援センターとは

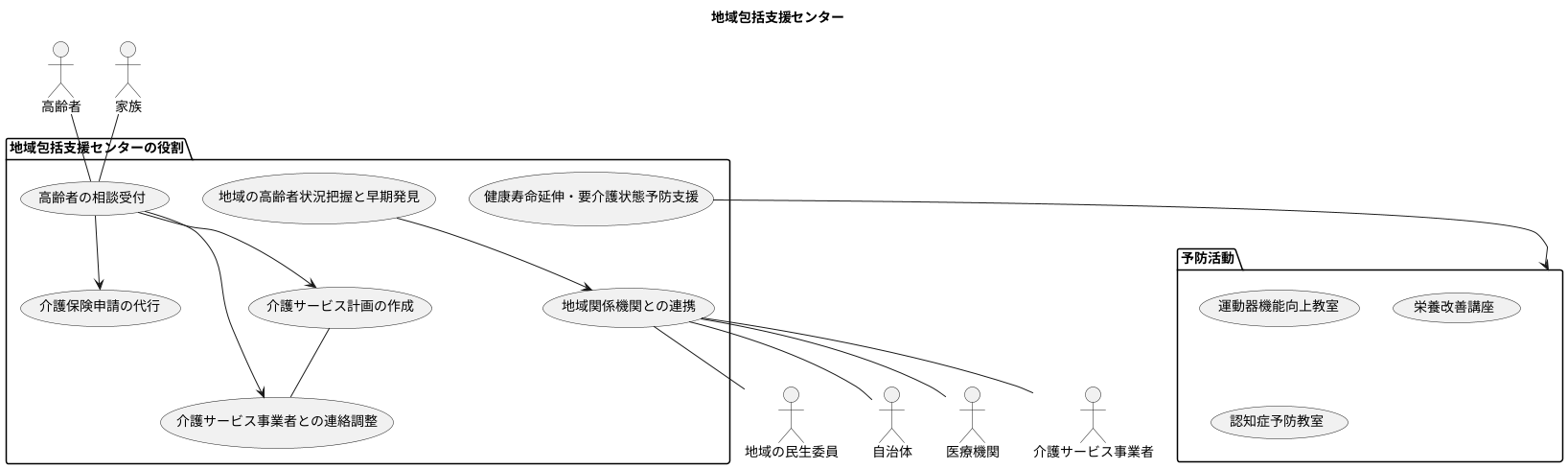

地域包括支援センターは、高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らせるように、総合的な支援を行うための拠点です。まるで地域の相談窓口のように、高齢者自身やその家族からの様々な相談を受け付けています。

相談内容は、介護に関することから、医療、生活、金銭、権利擁護に関することまで多岐にわたります。例えば、「最近、物忘れがひどくなったので心配だ」「介護保険の申請方法がわからない」「家に閉じこきりになってしまい、誰とも話さない」といった相談にも親身になって対応してくれます。

地域包括支援センターには、ケアマネジャーと呼ばれる介護支援専門員が配置されています。ケアマネジャーは、高齢者の状態や希望に合わせて、必要な介護サービス計画を作成します。また、介護保険の申請代行や、介護サービス事業者との連絡調整なども行います。つまり、高齢者の生活を支える様々なサービスを適切に利用できるようにサポートしてくれるのです。

介護が必要になる前の段階から、健康寿命を延ばし、要介護状態になることを予防するための支援も行っています。例えば、運動器の機能向上のための教室や、栄養改善のための講座、認知症予防のための教室などを開催しています。また、地域の高齢者の状況を把握し、支援が必要な高齢者を早期に発見するための活動も行っています。

地域包括支援センターは、地域の関係機関との連携も重視しています。地域の民生委員や自治体、医療機関、介護サービス事業者などと密に連携を取りながら、地域全体で高齢者を支える体制づくりを推進しています。例えば、地域の行事への参加を促したり、見守りネットワークを構築したり、様々な活動を通じて高齢者の社会参加を支援しています。

高齢化が進む中、地域包括支援センターは、誰もが安心して年を重ねられる地域づくりに不可欠な存在です。困ったことがあれば、気軽に相談してみましょう。

主なサービス内容

地域包括支援センターでは、高齢者の皆さんが住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう、様々なサービスを提供しています。これらのサービスは、高齢者の様々なニーズに対応できるよう幅広く用意されており、困った時に頼れる地域の相談窓口としての役割を担っています。

まず、介護に関する相談支援として、介護保険の申請手続きやサービスの利用方法、費用などについてのご相談を承っています。介護が必要になった時、どこに相談すればいいのか分からない、どんなサービスがあるのか分からない、といった不安や疑問を解消し、必要な手続きをスムーズに進められるようお手伝いします。また、介護をする家族の負担軽減や、介護に関する悩み、金銭的な問題など、様々な相談に親身に対応いたしますので、一人で抱え込まずにご相談ください。

次に、介護予防ケアマネジメントでは、要支援状態の高齢者の方々に対して、心身の状態や生活環境を考慮した上で、適切なケアプランを作成します。ケアプランに基づき、運動器の機能向上のための体操教室や、栄養改善のための食事指導、仲間づくりや社会参加のためのサロン活動など、様々な介護予防サービスの利用を支援することで、要介護状態への移行を予防し、健康寿命の延伸を目指します。

また、高齢者の権利擁護にも力を入れています。高齢者虐待の早期発見・防止に向けた啓発活動や、高齢者の財産管理、消費者被害の防止などに関する相談、成年後見制度の利用支援などを通して、高齢者の権利を守り、安心して暮らせるよう支援します。

さらに、包括的・継続的ケアマネジメント支援として、ケアマネジャーの資質向上のための研修や、ケアマネジャー同士の情報交換や相談の場の提供などを通して、質の高いケアマネジメントの提供体制の整備を図っています。これは、地域全体の介護サービスの質の向上に繋がり、高齢者のより良い暮らしに貢献します。

地域包括支援センターは、これらのサービスを通して、高齢者の皆さんやそのご家族が安心して暮らせるよう、地域社会を支える重要な役割を担っています。何かお困りのことがございましたら、お気軽にご相談ください。

| サービス内容 | 詳細 | 目的 |

|---|---|---|

| 介護に関する相談支援 | 介護保険の申請手続き、サービス利用方法、費用、介護負担軽減、金銭問題等の相談 | 不安や疑問の解消、手続きの円滑化、家族の負担軽減 |

| 介護予防ケアマネジメント | 要支援高齢者へのケアプラン作成、体操教室、食事指導、サロン活動等のサービス利用支援 | 要介護状態への移行予防、健康寿命の延伸 |

| 権利擁護 | 高齢者虐待防止、財産管理、消費者被害防止、成年後見制度利用支援 | 高齢者の権利保護、安心した暮らしの支援 |

| 包括的・継続的ケアマネジメント支援 | ケアマネジャーの資質向上研修、情報交換・相談機会の提供 | 地域全体の介護サービスの質向上 |

地域包括ケアシステムの中での役割

地域包括ケアシステムとは、高齢者が住み慣れた地域で自分らしく暮らし続けられるよう、医療、介護、予防、生活支援、住まいといった様々なサービスを一体的に提供する仕組みです。この仕組みの中で、地域包括支援センターは司令塔のような重要な役割を担っています。

地域包括支援センターは、保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員といった専門職が配置され、高齢者の様々な相談に対応しています。高齢者本人や家族からの相談はもちろん、近隣住民や民生委員からの相談も受け付けており、高齢者の状況を総合的に把握することに努めています。そして、把握した状況に基づき、必要なサービスを繋ぐ調整役を担います。

例えば、病院で治療を終えた高齢者が自宅で安心して療養生活を送れるよう、退院前から病院の担当者と連絡を取り合い、介護サービスの手配や福祉用具の貸与などの準備を行います。また、介護が必要な高齢者に対しては、適切な介護サービス事業者を紹介し、ケアプランの作成を支援します。必要に応じて、訪問看護や訪問診療などの医療サービスとの連携も図り、切れ目のない支援を提供します。

さらに、地域包括支援センターは、地域住民やボランティアとの繋がりも大切にしています。高齢者の見守り活動やサロン活動など、地域での交流の場づくりを支援することで、高齢者が孤立することなく、地域社会との繋がりを維持できるよう努めています。また、介護予防教室の開催や健康相談などを通して、高齢者の心と体の健康維持を支援し、できるだけ長く自立した生活を送れるようにサポートしています。

このように、地域包括支援センターは、地域包括ケアシステムにおいて中心的な役割を担い、高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう、様々な支援を行っています。

設置の背景

我が国では、高齢人口の増加が急速に進んでおり、それに伴い介護を必要とする人も増え、介護サービスへの需要が急増しています。こうした社会情勢の変化を受け、高齢者が長年暮らしてきた地域で、安心して生活を続けられるよう、地域を包括した介護・福祉サービスの提供体制、いわゆる地域包括ケアシステムの構築が進められています。この地域包括ケアシステムの中核を担う機関として設置されたのが、地域包括支援センターです。

多くの地域では、以前から設置されていた老人介護支援センターを再編する形で、地域包括支援センターが設置されました。これまでの事業内容に加え、地域住民との結びつきをより一層強化し、高齢者への多岐にわたる支援を包括的に行う機能が強化されています。中学校区程度の生活圏を基本単位として設置されているため、それぞれの地域特性を踏まえた、きめ細やかな支援の提供が可能となっています。例えば、地域の高齢者の状況把握、介護予防ケアプランの作成、権利擁護、虐待防止のための対応、様々な関係機関との連絡調整など、幅広い業務を担っています。

地域包括支援センターには、主任介護支援専門員や保健師、社会福祉士といった専門職が配置されているため、専門知識に基づいた質の高いサービス提供体制が整備されています。主任介護支援専門員は、介護支援専門員の指導や、複雑な事例への対応、関係機関との調整を行います。保健師は、健康相談や健康教室の開催、訪問による健康状態の確認など、高齢者の健康維持・増進を支援します。社会福祉士は、経済的な問題や住まいの問題、虐待の対応など、高齢者が抱える様々な課題の解決を支援します。このように、様々な専門家が連携することで、高齢者が抱える多様なニーズに対応できる体制が構築されています。高齢化が進む中で、地域包括支援センターは、地域住民にとってなくてはならない社会資源として、その役割への期待はますます高まっています。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 背景 | 高齢人口増加に伴い、介護サービスへの需要が急増。高齢者が住み慣れた地域で安心して生活を続けられるよう、地域包括ケアシステムの構築が進められている。 |

| 地域包括支援センターの役割 | 地域包括ケアシステムの中核機関として、地域住民との結びつきを強化し、高齢者への多岐にわたる支援を包括的に行う。 |

| 設置形態 | 中学校区程度の生活圏を基本単位に設置。地域特性を踏まえたきめ細やかな支援を提供。 |

| 主な業務内容 | 地域の高齢者の状況把握、介護予防ケアプランの作成、権利擁護、虐待防止のための対応、関係機関との連絡調整など |

| 配置職員と役割 |

|

| 今後の展望 | 高齢化の進展に伴い、地域包括支援センターへの期待はますます高まっている。 |

今後の展望

私たちの社会はますます高齢化が進み、地域で暮らす高齢者を支える地域包括支援センターの役割はこれまで以上に重要になっています。近い将来、高齢者の数が増えるだけでなく、認知症を抱える高齢者も増えると予想されています。そのため、地域包括支援センターは、これまで以上に幅広い様々な困りごとに対応していく必要が出てきます。

地域包括支援センターが今後、高齢者をしっかりと支えていくためには、今ある機能をより強化し、そこで働く人たちの専門性を高めていく必要があります。具体的には、認知症を抱える高齢者への支援体制を充実させること、病院や診療所といった医療機関との連携をより密にすること、医師や看護師、介護職員、社会福祉士など、様々な専門職が協力して高齢者を支える体制をもっと良くしていくことなどが挙げられます。

また、地域に住む人たちが高齢者の支援に積極的に参加できる仕組みを作っていくことや、コンピューターやインターネットといった情報通信技術を活用していくことも大切な課題です。地域の人たちが自分たちの地域の高齢者を支える活動に参加することで、地域全体で支え合う雰囲気がより一層高まります。さらに、情報通信技術を活用することで、より質の高い支援を効率的に行うことや、関係者間で情報をスムーズに共有することが期待できます。

地域包括支援センターはそれぞれの地域の実情に合わせて柔軟に対応しながら、高齢者が安心して住み慣れた地域で暮らし続けられるように、その役割を果たしていく必要があります。高齢者の数が増え、高齢者のニーズが多様化しているといった社会の変化をしっかりと捉え、地域包括支援センターは常に変化に対応し、より良い支援を目指して進化し続けることが求められます。

| 課題 | 具体的な対策 | 期待される効果 |

|---|---|---|

| 高齢者数の増加とニーズの多様化 |

|

高齢者が安心して住み慣れた地域で暮らし続けられる |

| 地域住民の積極的な参加促進 | 地域住民が参加できる仕組みづくり | 地域全体で支え合う雰囲気の高まり |

| 情報通信技術(ICT)の活用 | ICTの活用による支援の効率化と情報共有 | 質の高い支援の提供 |