地域で支える暮らし:コミュニティケア

介護を学びたい

先生、「コミュニティケア」ってよく聞くんですけど、実際にどういうことをするんですか?

介護の研究家

いい質問だね。たとえば、足が悪くて買い物が難しいお年寄りのために、近所の人が代わりに買い物に行ってあげたり、お年寄りが集まれる場所を作って、みんなでご飯を食べたり、お話したりする活動も含まれるんだよ。

介護を学びたい

なるほど。でも、それってボランティアの活動みたいなものですか?

介護の研究家

ボランティアも大切な力だけど、行政や福祉の専門家も関わって、みんなで地域全体で支える仕組みのことなんだ。お年寄りや障害のある人が住み慣れた地域で、安心して暮らせるようにするのが目的だよ。

コミュニティケアとは。

『地域での支え合い』とは、住み慣れた地域で高齢者や体の不自由な方が暮らし続けられるよう、行政や福祉関係者、近所の人、ボランティアなど、みんなで協力して支えることです。この『地域での支え合い』の中で、『介護』と『介助』という言葉が出てきます。

地域での支え合いの大切さ

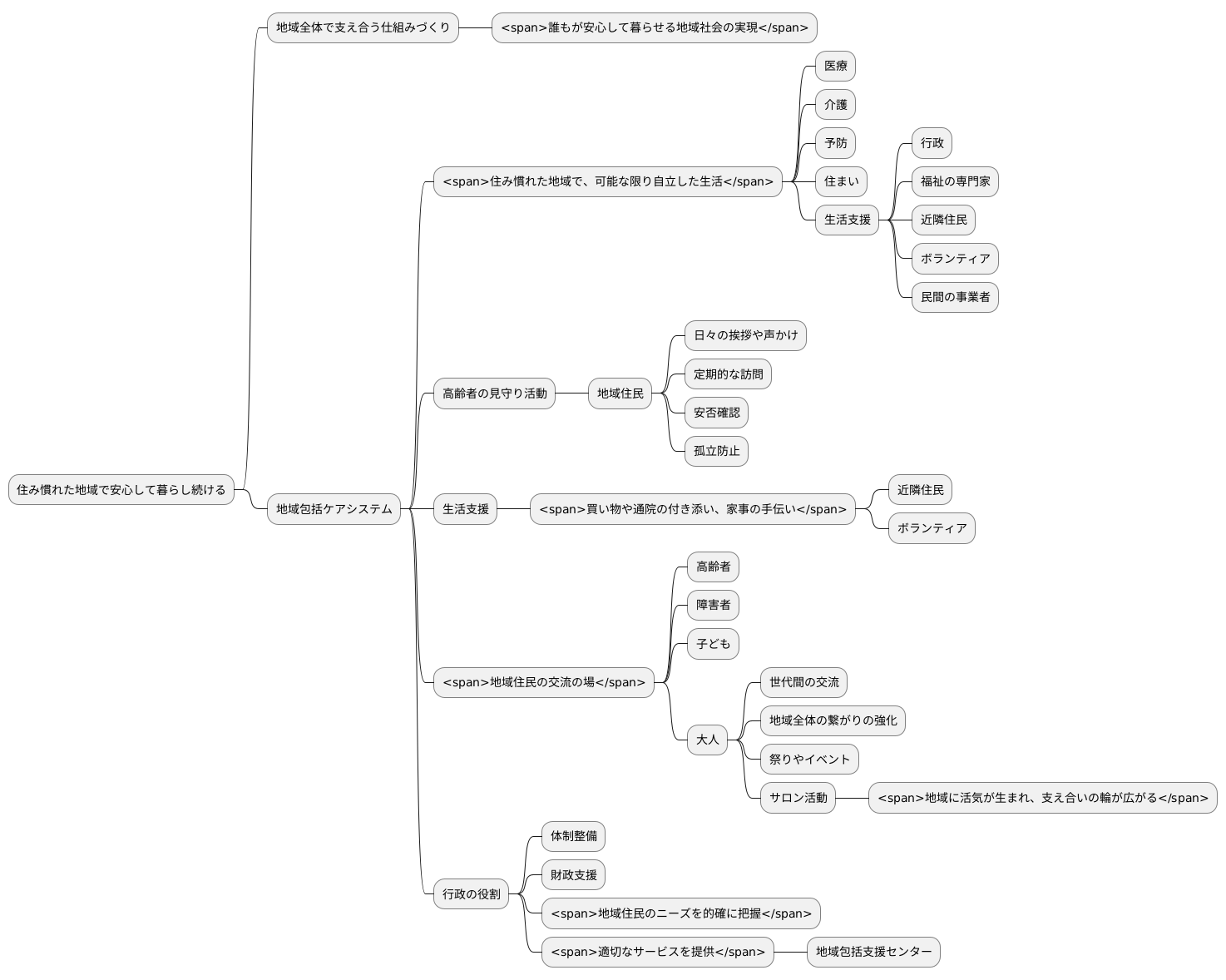

高齢化が進むにつれて、住み慣れた地域で安心して暮らし続けるためには、地域全体で支え合う仕組みづくりが欠かせません。これは、単に介護が必要な高齢者だけでなく、誰もが安心して暮らせる地域社会の実現を目指すものです。

地域での支え合いの中心となるのが、地域包括ケアシステムです。この仕組みは、住み慣れた地域で、可能な限り自立した生活を送れるように、医療、介護、予防、住まい、生活支援を包括的に提供するものです。行政や福祉の専門家だけでなく、近隣住民、ボランティア、民間の事業者など、様々な立場の人々が協力して、きめ細やかな支援を実現します。

例えば、高齢者の見守り活動は、地域住民が主体となって行うことができます。日々の挨拶や声かけ、定期的な訪問などを通して、高齢者の安否確認や孤立防止に繋がります。また、買い物や通院の付き添い、家事の手伝いといった生活支援も、近隣住民やボランティアが担うことができます。

さらに、地域住民の交流の場を設けることも重要です。高齢者や障害者だけでなく、子どもから大人まで、様々な世代の人々が集まることで、世代間の交流が生まれ、地域全体の繋がりが強まります。祭りやイベント、サロン活動など、地域住民が主体となって企画・運営することで、地域に活気が生まれ、支え合いの輪が広がるでしょう。

行政は、こうした地域活動を支援するための体制整備や財政支援を行う必要があります。また、地域住民のニーズを的確に把握し、適切なサービスを提供できるよう、地域包括支援センターなどの拠点整備も重要です。

人と人との繋がりを大切にし、支え合いの精神を育むことで、誰もが安心して暮らせる、温かい地域社会を築くことができるのです。

自宅で安心して暮らすために

住み慣れた我が家で、穏やかに日々を過ごすことは、誰もが願う理想の暮らし方でしょう。特に、高齢になったり、体に不自由を感じたりするようになった場合は、慣れ親しんだ環境で安心して暮らしたいという思いはより一層強くなります。この実現を支えるのが地域に根差した様々な支援、すなわちコミュニティケアです。

コミュニティケアの大きな目的は、高齢者や障害のある方が、施設ではなく、住み慣れた自宅で、可能な限り自立した生活を送れるように支援することです。長年暮らしてきた家には、たくさんの思い出が詰まっています。家族や友人、近所の人々とのつながりもそこにあります。こうした慣れ親しんだ環境や人間関係を維持することは、精神的な安定につながり、穏やかな気持ちで日々を過ごすためにも大切です。

自宅での生活を続けることは、社会とのつながりを保つ上でも大きな意味を持ちます。地域での活動に参加することで、新たな人との出会いも生まれます。こうした交流は、社会的な孤立を防ぎ、心身の健康を維持する上でも重要な役割を果たします。

もちろん、加齢や障害によって、日常生活に支障が出てくることもあるでしょう。そのような場合でも、訪問介護やデイサービス、ショートステイといった様々な在宅サービスを利用することで、自宅での生活を続けながら、必要な支援を受けることができます。訪問介護では、自宅に介護福祉士やホームヘルパーが訪問し、入浴や食事、排泄の介助などを行います。デイサービスでは、日帰りで施設に通い、他の利用者との交流やレクリエーションを楽しむことができます。また、家族の介護負担を軽減するために、短期間施設に宿泊するショートステイも利用できます。

このように、様々なサービスを組み合わせることで、住み慣れた環境で、自分らしい暮らしを続けることが可能になります。これは、単に生活を維持するだけでなく、生活の質を高め、心豊かな日々を送ることにつながります。

| 目的 | メリット | 支援内容 |

|---|---|---|

| 高齢者や障害のある方が、 住み慣れた自宅で、 可能な限り自立した生活を送れるように支援 |

– 慣れ親しんだ環境・人間関係の維持 – 精神的な安定 – 社会とのつながり維持 – 新たな人との出会い – 社会的孤立防止 – 心身の健康維持 |

– 訪問介護:介護福祉士・ホームヘルパーによる入浴・食事・排泄介助 – デイサービス:施設での交流・レクリエーション – ショートステイ:家族の介護負担軽減のための短期宿泊 |

様々な人が支え合う仕組み

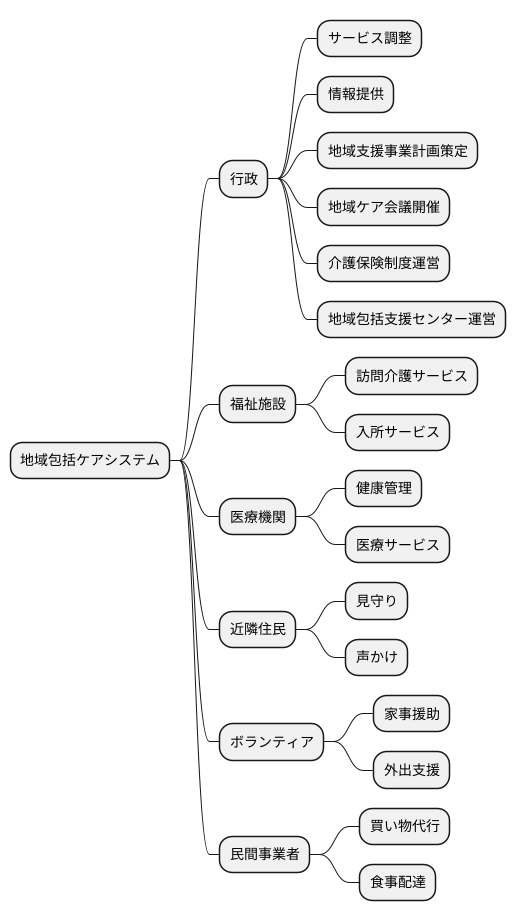

地域で支え合う仕組み、それが地域包括ケアです。この仕組みは、行政、福祉施設、医療機関、近隣に住む人、ボランティア、民間の事業者など、様々な人がそれぞれの持ち場で力を合わせることで成り立っています。それぞれの役割をはっきりさせ、互いにしっかりと連携することで、きめ細やかな支援を届けることができるのです。

例えば、行政はサービスの調整役や必要な情報を提供する役割を担います。福祉施設は専門的な知識と技術を持った職員による介護サービスを提供し、医療機関は健康管理を行います。近隣に住む人たちは、日々の暮らしの中で見守りや声かけなどを通して支え合い、ボランティアは家事の手伝いや外出の支援を行います。民間の事業者は買い物代行や食事の配達など、生活を支えるサービスを提供します。このように、それぞれの立場でできることを行うことで、様々な困りごとに応えることができるのです。

行政は、地域包括ケアシステムの構築を推進する上で中心的な役割を担っています。具体的には、地域支援事業計画の策定や、地域ケア会議の開催を通じて、関係機関の連携を促進します。また、介護保険制度や地域包括支援センターの運営などを通して、地域住民が必要なサービスを受けられるように支援します。

福祉施設や医療機関は、専門的なサービスを提供する重要な役割を担います。高齢者の自宅での生活を支えるための訪問介護サービスや、施設での生活を支えるための入所サービス、そして健康状態を維持するための医療サービスなど、様々なサービスを提供することで、地域住民の生活の質の向上に貢献します。

そして、近隣住民やボランティアの参加も、地域包括ケアには欠かせません。顔なじみの住民による見守りや声かけは、孤立を防ぎ、安心した暮らしを支えます。また、ボランティアによる家事援助や外出支援は、高齢者の生活の質の向上に大きく貢献します。

様々な人がそれぞれの役割を担い、互いに連携することで、地域全体で高齢者を支える仕組みを作っていくことが、地域包括ケアの目指す姿です。これにより、誰もが住み慣れた地域で安心して暮らせる社会を実現できるのです。

地域活動への参加

地域での活動への参加は、お年寄りや体の不自由な方にとって、たくさんの良いことがあります。家の中に閉じこもりがちな生活から抜け出し、地域の人たちと関わることで、社会とのつながりを保ち、孤独感を感じにくくなります。

地域での活動は、心と体の健康を保つ上でも大切です。例えば、趣味の集まりに参加したり、近所の人とのおしゃべりを楽しんだりすることで、心は活き活きとし、気持ちも明るくなります。体を動かす活動に参加すれば、体力維持にもつながります。また、地域の人たちとの交流は、新しい人間関係を作る良い機会になります。今まで知らなかった人と知り合い、友達の輪が広がることで、生活に張りが出て、毎日がより楽しくなります。

趣味の集まりや、誰かの役に立つ活動、地域の行事など、色々な活動に参加することで、生きがいを感じ、充実した毎日を送ることができます。例えば、手芸が好きな方は、手芸サークルに参加して作品を地域の人に見てもらったり、得意な料理を活かして、料理教室を開いたりすることもできます。地域の清掃活動や、子どもたちの見守り活動など、人の役に立つ活動に参加することで、感謝される喜びを感じ、自分自身の存在意義を再確認することもできます。

地域での活動は、ただ支援を受けるだけでなく、地域の一員として積極的に社会に関わることを大切にしています。お年寄りや体の不自由な方が、地域社会で活躍することで、地域全体が活気づき、より住みよい場所になっていきます。そして、支える側、支えられる側という垣根を越えて、地域の人々が互いに支え合い、助け合う関係を築くことができます。

| 地域活動への参加の効果 | 具体的な活動例 |

|---|---|

| 社会とのつながりを保ち、孤独感を減らす | 近所の人とのおしゃべり、趣味の集まりへの参加 |

| 心身の健康維持 | 体を動かす活動、趣味の集まり、近所の人とのおしゃべり |

| 新しい人間関係の構築 | 今まで知らなかった人との出会い、友達の輪の拡大 |

| 生きがい、充実感の獲得 | 手芸サークル、料理教室、地域の清掃活動、子ども見守り |

| 地域社会への貢献、相互扶助 | 地域活動への積極的な参加、支え合い、助け合いの関係構築 |

これからの地域福祉のあり方

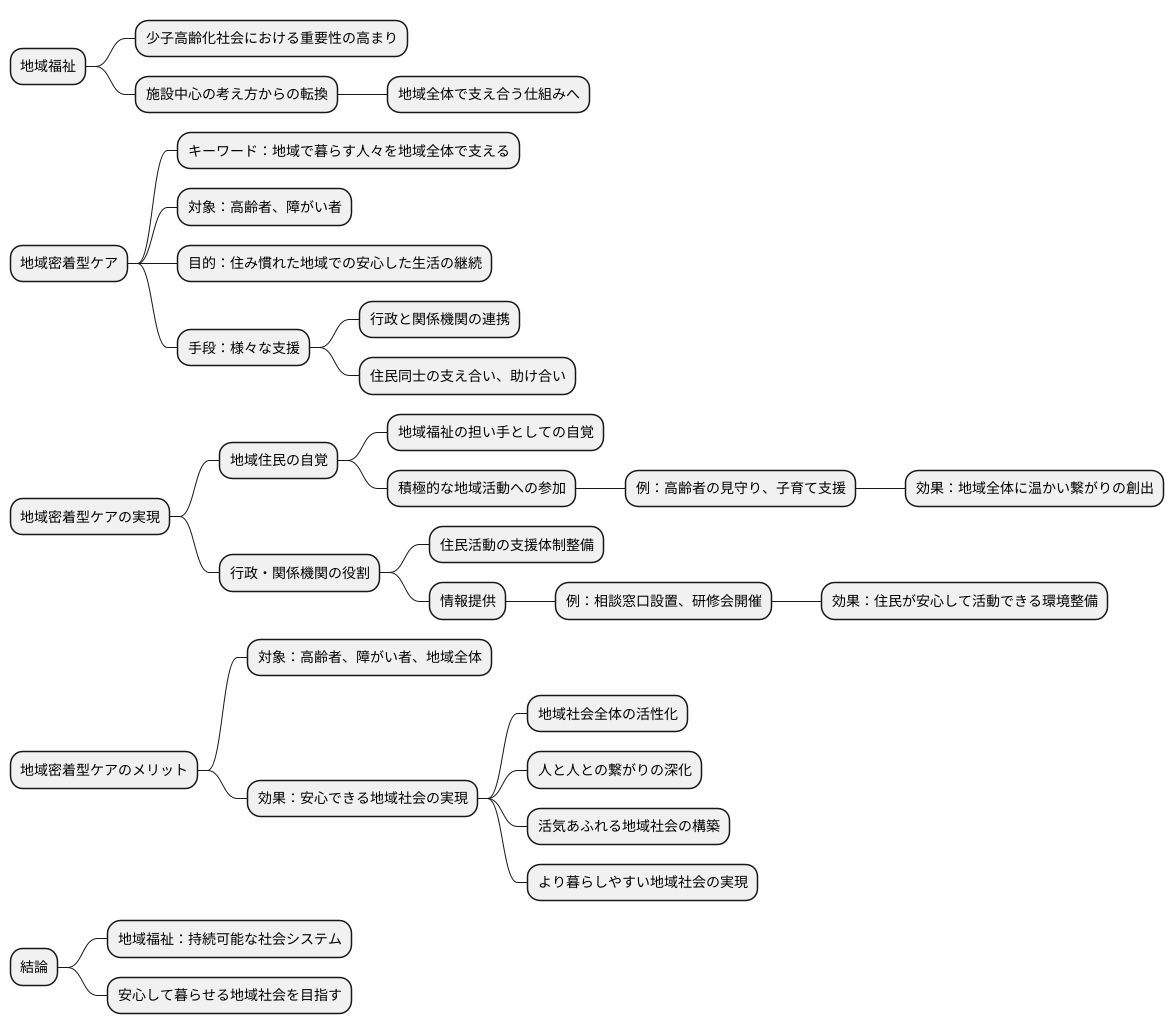

地域で暮らす人々が、住み慣れた場所で安心して生活を続けられるように支える仕組み、それが地域福祉です。特に、少子高齢化が進む現代社会において、地域福祉の重要性はますます高まっています。これまでの施設中心の考え方から、地域全体で支え合う仕組みに変わっていく必要があります。

この地域福祉のキーワードとなるのが、地域で暮らす人々を地域全体で支える、地域密着型ケアです。高齢の方や障がいのある方が、住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう、様々な支援を行います。行政や関係機関が連携を取りながら、地域に暮らす一人ひとりが互いに支え合い、助け合う関係性を築くことが大切です。

地域密着型ケアを実現するためには、まず地域住民一人ひとりが、地域福祉の担い手としての自覚を持つことが重要です。自分事として捉え、積極的に地域活動に参加することで、地域社会の一員としての役割を果たすことができます。例えば、高齢の方の見守り活動や、子育て中の家庭への支援など、小さなことからでも始めることで、地域全体に温かい繋がりを生み出すことができます。

また、行政や関係機関は、地域住民の活動を支援するための体制整備や、情報提供を行う必要があります。相談窓口の設置や、地域福祉に関する研修会などを開催することで、地域住民が安心して活動できる環境を整えることが大切です。

地域密着型ケアは、高齢の方や障がいのある方だけでなく、地域全体にとって大きなメリットがあります。子どもから大人まで、誰もが安心して暮らせる地域社会の実現は、地域社会全体の活性化にも繋がります。人と人との繋がりが深まり、活気あふれる地域社会を築くことで、より暮らしやすい地域社会を実現できるのです。地域福祉は、持続可能な社会システムと言えるでしょう。高齢の方や障がいのある方だけでなく、子どもから大人まで、誰もが安心して暮らせる地域社会を目指し、共に歩んでいくことが重要です。

支え合いで生まれる温かい地域

人と人とのつながりが薄れつつある現代社会において、地域で支え合うことの大切さが改めて見直されています。地域住民が互いに顔見知りとなり、困っている人がいれば自然と手を差し伸べ合う、そんな温かい地域社会を実現するために、コミュニティケアという考え方が注目を集めています。

コミュニティケアとは、高齢者や障がいのある方、子育て中の方など、様々な立場の人が地域で安心して暮らせるように、住民同士が支え合い、共に生きていくための取り組みです。その根底にあるのは、人と人とのつながり、そして支え合いの精神です。

コミュニティケアの活動は、特別な知識や技術を必要とするものではありません。例えば、近所を散歩する際に、高齢者の方々に声をかける、ゴミ出しの手伝いをする、子育て中の方には子どもと遊んであげる、といった日常のちょっとした行動から始めることができます。また、地域の行事や会合に参加することで、住民同士の交流を深めることも大切です。

高齢者や障がいのある方も、支援を受けるだけでなく、地域社会に貢献する存在となることができます。例えば、得意な料理を振る舞う、子どもたちに昔遊びを教える、といった活動を通して、自分の能力を活かし、生きがいを感じ、社会とのつながりを深めることができます。

地域住民一人ひとりが、自分の得意なことを活かして地域に貢献し、互いに支え合うことで、地域全体が活性化し、温かい雰囲気に包まれます。困った時に気軽に相談できる人が近くにいるという安心感は、高齢者や障がいのある方だけでなく、全ての住民にとって大きな支えとなります。

コミュニティケアは、単なる介護や支援の枠を超えた、地域社会全体の活性化につながる希望ある取り組みです。誰もが笑顔で安心して暮らせる、そんな温かい地域社会を、住民一人ひとりが力を合わせて創り上げていくことが重要です。

| テーマ | 説明 |

|---|---|

| コミュニティケアの定義 | 高齢者、障がい者、子育て中の方などが地域で安心して暮らせるよう、住民同士が支え合い、共に生きていく取り組み。 |

| コミュニティケアの精神 | 人と人とのつながり、支え合いの精神。特別な知識や技術は不要。 |

| コミュニティケアの活動例 | 高齢者への声かけ、ゴミ出しの手伝い、子どもと遊ぶ、地域の行事や会合への参加など。 |

| 支援を受ける側の役割 | 支援を受けるだけでなく、得意な料理を振る舞う、子どもに昔遊びを教えるなど、地域社会に貢献し、生きがいを感じ、社会とのつながりを深める。 |

| コミュニティケアの効果 | 地域全体の活性化、温かい雰囲気の醸成、住民の安心感の向上。 |

| コミュニティケアの意義 | 単なる介護や支援を超えた、地域社会全体の活性化につながる希望ある取り組み。誰もが笑顔で安心して暮らせる温かい地域社会の創造。 |