高齢者を支えるケースマネジメント

介護を学びたい

先生、「ケースマネジメント」ってよく聞くんですけど、高齢者の介護で具体的にどういうことをするのか、よくわからないんです。

介護の研究家

そうだね。「ケースマネジメント」は一人一人の困りごとに合わせて、必要なサービスを組み合わせる仕事だよ。例えば、Aさんは足が悪くて買い物に行けない、Bさんは一人暮らしで寂しい、といったそれぞれ異なる悩みに対して、Aさんには買い物代行、Bさんにはデイサービスなどを提案し、色々なサービスを繋ぐ役割を果たすんだ。

介護を学びたい

なるほど。色々なサービスを繋ぐっていうのが大切なんですね。でも、それってケアマネジャーの仕事だけじゃないんですか?

介護の研究家

ケアマネジャーが中心となるのは確かだけど、一人ではできない。医師や看護師、介護福祉士など、色々な専門職と協力して、その人に一番合った支援の計画を作るんだよ。だから、チームで連携することが「ケースマネジメント」ではとても重要なんだ。

ケースマネジメントとは。

『ケースマネジメント』という言葉は、要支援や要介護のお年寄りの介護の必要なことを、それぞれの状況に合わせて考え、どんなお手伝いをすれば良いのかを検討し、実際にお手伝いをすることです。具体的には、介護福祉士さんや社会福祉士さん、精神保健福祉士さん、ケアマネジャーさん、お医者さん、看護師さん、保健師さんなどが集まって、健康や医療、福祉などに関するいろいろなサービスなどを探し、お手伝いをします。介護保険の場合は『ケアマネジメント』と言います。

ケースマネジメントとは

人は誰でも年を重ね、歳をとるにつれて、生活の中で様々な支えを必要とするようになります。ケースマネジメントとは、高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるように、様々な支援を調整し、提供する仕組みです。

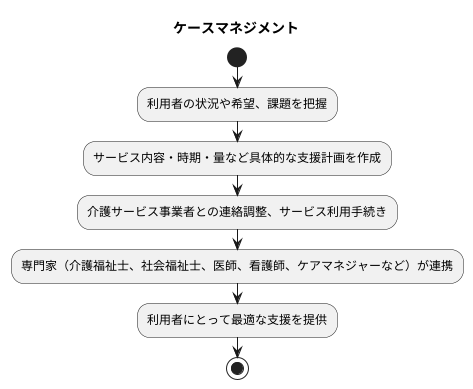

高齢者の状態は一人ひとり異なり、身体の衰え具合や、抱えている病気、家族の状況、経済的な状況なども様々です。また、認知症などで判断能力が低下している場合もあります。ケースマネジメントでは、まず利用者の方の状況や希望、そして課題を丁寧に把握することから始めます。これは、利用者の方にとってどのような支援が必要なのかを理解するための大切な第一歩です。

利用者の方の状況を把握した後は、どのようなサービスを、いつ、どのくらい利用するのかといった具体的な支援計画を作成します。この計画は、利用者の方やその家族と相談しながら、一緒に作り上げていきます。そして、計画に基づいて、介護サービスの提供事業者との連絡調整や、サービス利用の手続きなどを行います。

ケースマネジメントでは、様々な専門家が連携して支援を行います。例えば、介護の専門家である介護福祉士、福祉の専門家である社会福祉士、医療の専門家である医師や看護師、そして、中心となって計画を作成し、調整を行うケアマネジャーなどがいます。それぞれの専門家が持つ知識や技術を持ち寄り、利用者の方にとって最適な支援を提供できるよう、互いに協力し合います。

ケースマネジメントの目的は、利用者の方が自分らしく、安心して生活を送れるようにすることです。そして、その人らしい生活が継続できるよう、必要な時に必要な支援を届けられるよう、関係者が連携して支えていきます。

具体的な支援内容

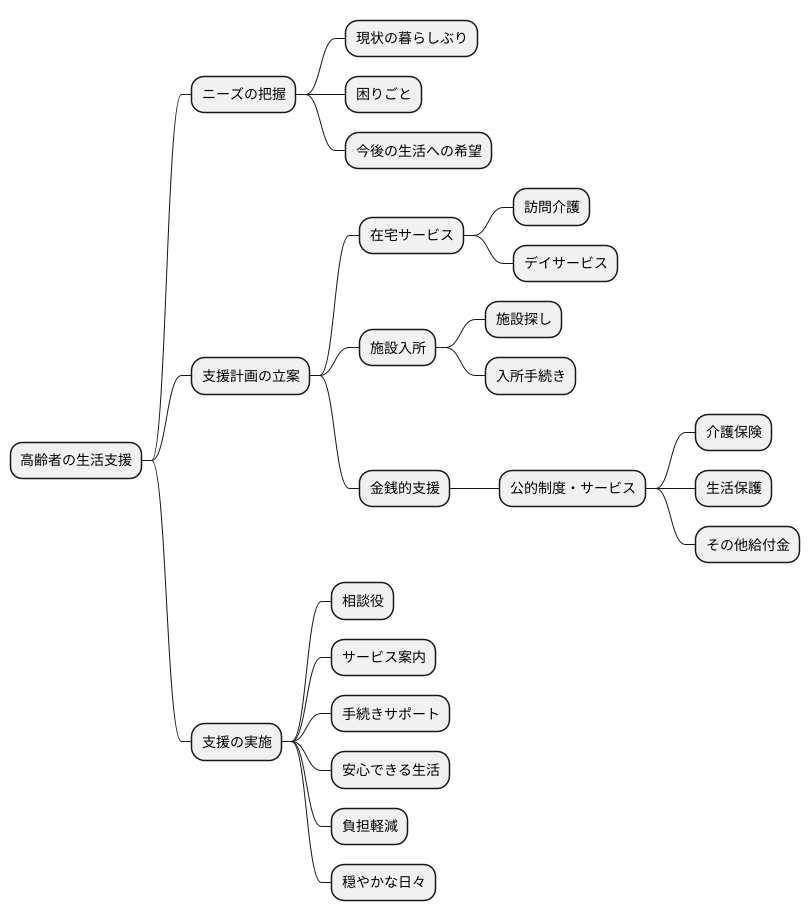

高齢者の生活を支える上で、一人ひとりの状況に合わせた丁寧な支援が不可欠です。その支援内容を決めるために、まずはご本人やご家族とじっくりお話をすることから始めます。現在の暮らしぶりや困っていること、そしてこれからどのような生活を送りたいかといったご希望を、丁寧に伺います。

お話を伺った上で、どのような支援が必要かを検討し、具体的な計画を立てていきます。例えば、「住み慣れた家で暮らし続けたい」というご希望があれば、自宅に訪問して介護サービスを提供する訪問介護や、日帰りで施設に通い、食事や入浴、レクリエーションなどのサービスを受けるデイサービスといった、在宅サービスの利用を検討します。

また、「一人での生活が難しくなってきたので、施設に入りたい」というご希望があれば、ご本人に合った施設探しのお手伝いや、入所手続きに必要な書類の準備などのサポートを行います。さらに、「年金だけでは生活が苦しい」といった金銭的なお悩みがあれば、利用できる公的な制度やサービスをご案内します。例えば、介護保険の申請方法や、生活保護制度、年金以外の給付金などについて、分かりやすく説明し、手続きをサポートします。

このように、ケースマネジメントでは、高齢者の様々なニーズに合わせて、多岐にわたる支援を提供します。まるで、高齢者にとっての頼れる相談役のように、様々なサービスをご案内し、必要な手続きをサポートすることで、安心して暮らせるようお手伝いします。ご本人やご家族が抱える不安や負担を少しでも軽減し、穏やかな日々を送れるよう、心を込めて支援させていただきます。

関係機関との連携

高齢者の暮らしを支える上で、様々な関係機関との協力体制は欠かせません。これは、一人ひとりの状況に合わせた切れ目のない支援を提供するために、大変重要なことです。関係機関とは、病院や診療所といった医療機関、高齢者施設やデイサービスなどの介護事業所、地域包括支援センター、社会福祉協議会、そして行政機関などを指します。これらの機関がそれぞれの専門性を活かし、互いに情報を共有し、連携することで、高齢者の生活を多角的に支えることができます。

例えば、高齢者が病気で入院し、退院した後も自宅での生活に不安を抱えているとします。このような場合、病院にいる医療ソーシャルワーカーと連絡を取り、住み慣れた自宅で安心して暮らせるように、訪問介護や訪問看護などの在宅サービスをスムーズに利用できるようにします。

また、認知症を抱える高齢者の場合は、地域包括支援センターが中心となって、ケアプランを作成します。ケアプランとは、その高齢者がどのような暮らしを送りたいのか、そしてどのような支援が必要なのかを、本人や家族の希望を聞きながら作成する、いわば生活設計図のようなものです。このケアプランの作成にあたり、地域包括支援センターは、主治医や介護事業所の職員、そして家族とも連携し、情報を共有しながら、その人に最適な支援内容を検討します。

このように、関係機関がそれぞれの役割を認識し、互いに協力し合うことで、高齢者が安心して暮らせるよう、包括的な支援を提供することが可能になります。まるで高齢者を支える大きな網の目のように、様々な機関が繋がり、支え合うことで、高齢者の尊厳を守り、より良い生活の実現を目指します。

介護保険制度におけるケアマネジメント

介護保険制度は、加齢に伴って心身に不自由が生じた方の生活を支える社会保障制度です。その中で、利用者一人ひとりに最適な介護サービスを提供するための重要な役割を担うのが「ケアマネジメント」です。ケアマネジメントとは、要介護認定を受けた方が、その方の状態や希望に合った適切なサービスを利用できるように、専門家が計画を作成し、調整を行う一連の過程を指します。

ケアマネジメントの中心人物は、ケアマネジャーと呼ばれる専門家です。ケアマネジャーは、利用者やその家族と面談を行い、心身の状況、生活環境、希望する生活などを丁寧に聞き取ります。そして、これらの情報を基に、利用者にとって最適なケアプランを作成します。ケアプランとは、利用者がどのようなサービスを、どのくらいの量、どれくらいの頻度で利用するかを具体的に定めた計画書です。例えば、自宅での入浴や食事の介助、デイサービスの利用、福祉用具の貸与など、多岐にわたるサービスがケアプランに盛り込まれます。

ケアプランの作成にあたっては、利用者本人の希望を最優先することが大切です。ケアマネジャーは、利用者や家族が望む生活の実現に向けて、専門的な知識と経験を活かし、利用可能なサービスを組み合わせ、最適なプランを提案します。また、ケアプランの作成後も、ケアマネジャーの役割は終わりません。サービス提供事業者との連絡調整や手続き代行、サービス利用状況の確認など、ケアプランが円滑に実行されるよう継続的にサポートします。定期的に利用者の状態を確認し、必要に応じてケアプランの内容を見直すことで、変化する状況にも柔軟に対応します。

ケアマネジャーは、利用者とサービス提供事業者、そして家族との橋渡し役を担い、利用者が安心して適切なサービスを受けられるよう、様々な形で支援します。まさに、介護保険制度という複雑な仕組みの中で、利用者を導く案内人と言えるでしょう。

ケアマネジメントの重要性

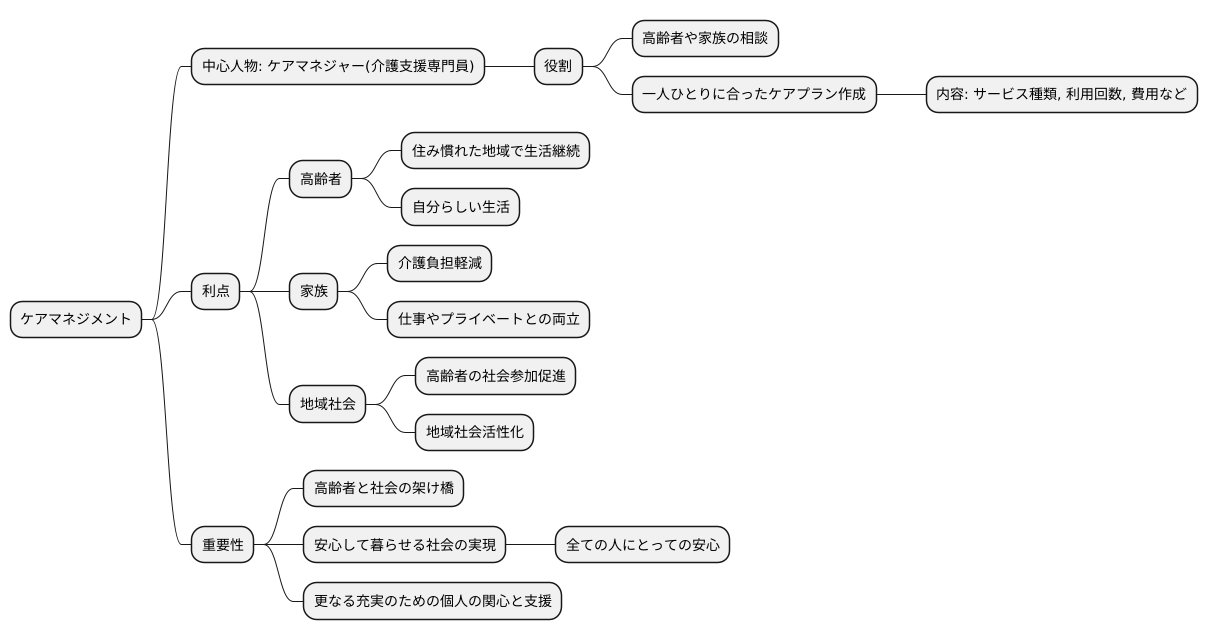

高齢化が進む現代社会において、ケアマネジメントはなくてはならない存在となっています。人生100年時代と言われるように、誰もが長く健康で幸せな生活を送りたいと願っています。しかし、加齢に伴い、身体機能の低下や病気などにより、日常生活に支障をきたす場合もあります。そのような時、ケアマネジメントは、高齢者の尊厳を守り、希望に沿った生活を送れるようサポートする重要な役割を担います。

ケアマネジメントの中心となるのは、ケアマネジャーです。ケアマネジャーは、介護支援専門員とも呼ばれ、高齢者やその家族の相談に乗り、一人ひとりの状況に合わせたケアプランを作成します。ケアプランには、必要な介護サービスの種類や利用回数、費用などが具体的に明記されます。利用者は、このケアプランに基づき、自宅での生活支援や施設への入所など、自分に合ったサービスを選択することができます。

ケアマネジメントの利点は、多岐にわたります。まず、高齢者にとっては、住み慣れた地域で、自分らしい生活を継続できるという大きなメリットがあります。また、家族にとっては、介護の負担を軽減し、仕事やプライベートとの両立がしやすくなります。さらに、地域社会全体にとっても、高齢者の社会参加を促進し、地域社会の活性化につながります。

ケアマネジメントは、高齢者と社会をつなぐ大切な架け橋です。高齢者が安心して笑顔で暮らせる社会は、同時に、全ての人々が安心して暮らせる社会でもあります。ケアマネジメントの更なる充実に向けて、私たち一人ひとりが関心を持ち、支えていくことが重要です。

まとめ

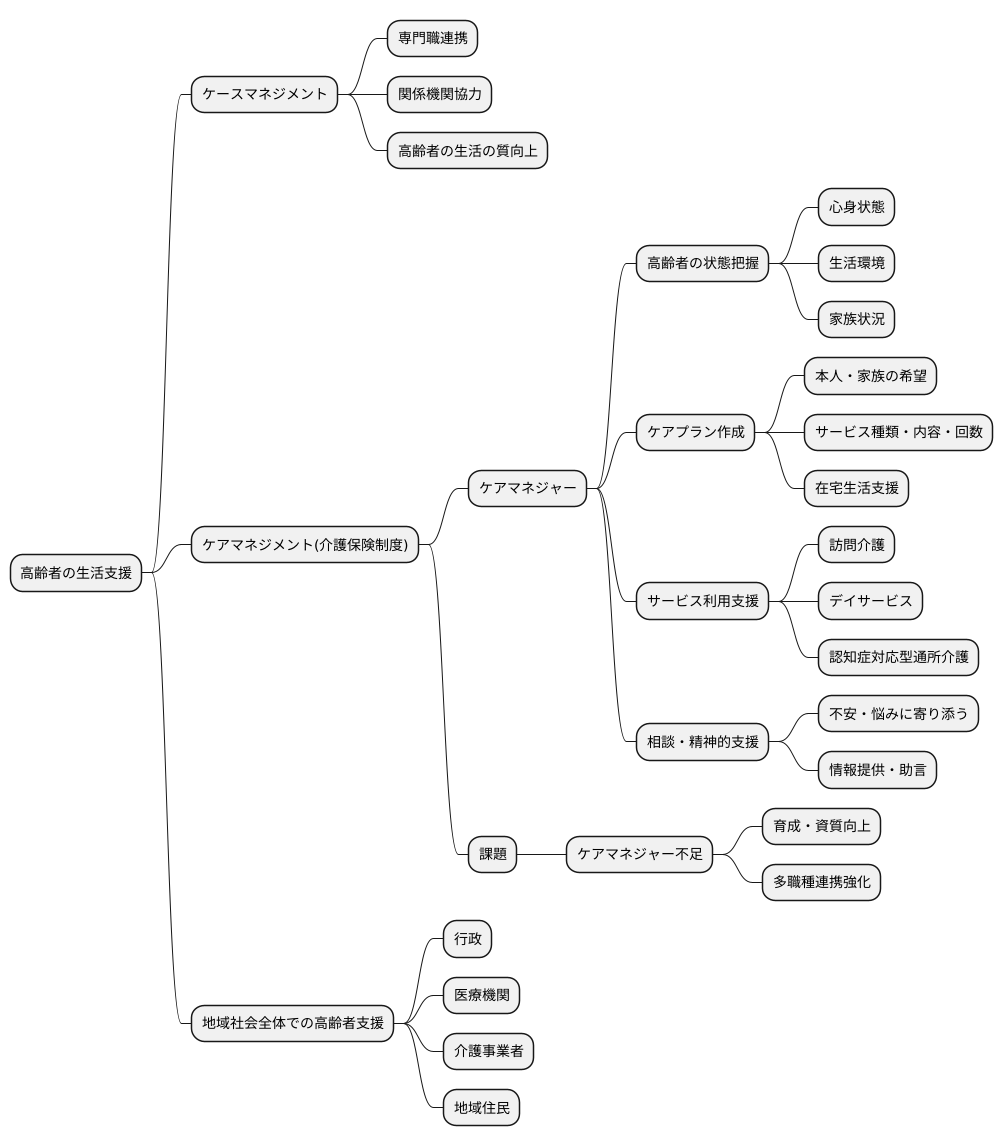

高齢化が進む現代社会において、高齢者の生活を支える仕組みづくりは、ますます重要性を増しています。高齢者の多様なニーズに対応し、きめ細やかな支援を提供するために、ケースマネジメントという仕組みが大きな役割を担っています。これは、様々な専門職が連携し、関係機関と協力しながら、高齢者の生活の質の向上を目指すものです。

介護保険制度においては、ケアマネジメントが重要な役割を担っています。ケアマネジャーと呼ばれる専門職が、高齢者の心身の状態や生活環境、家族の状況などを丁寧に把握し、本人や家族の希望に沿ったケアプランを作成します。ケアプランには、必要な介護サービスの種類や内容、提供回数などが具体的に記載され、高齢者が安心して在宅生活を続けられるよう、サービス利用を支援します。

例えば、身体機能の低下により入浴や食事の準備が困難になった高齢者には、訪問介護やデイサービスなどのサービスを組み合わせ、日常生活の支援を行います。また、認知症の症状がある高齢者には、認知症対応型通所介護などの専門的なサービスを導入し、症状の進行を遅らせ、生活の質の維持向上を目指します。

ケアマネジメントは、単にサービスを繋ぐだけでなく、高齢者や家族の相談相手となり、精神的な支えとなることも重要な役割です。高齢者が抱える不安や悩みに寄り添い、必要な情報提供や助言を行うことで、高齢者が安心して生活を送れるよう支援します。高齢化が加速する中で、ケアマネジメントの担い手不足も懸念されています。質の高いケアマネジメントを提供し続けるためには、ケアマネジャーの育成や資質向上、多職種連携の強化など、様々な取り組みが必要です。

高齢者が住み慣れた地域で、安心して笑顔で暮らせる社会を実現するためには、私たち一人ひとりが高齢者の生活を支えるケアマネジメントの重要性を理解し、地域社会全体で高齢者を支える体制を築いていくことが大切です。行政、医療機関、介護事業者、地域住民が協力し合い、高齢者が安心して暮らせる地域社会を共に創り上げていきましょう。