介護と介助の違い:日常生活動作を理解する

介護を学びたい

先生、「日常生活動作」って、食事や着替えなど、生活に必要な動作すべてのことですよね?でも、「介護」と「介助」の違いがよくわからないです。どちらも日常生活動作を助けることのように思えるのですが…

介護の研究家

いい質問ですね。確かにどちらも日常生活動作を助けるという意味では似ています。大きな違いは、その人の自立を支援するかどうかにあります。「介助」は、その人が自分でできる部分を尊重し、できない部分を一時的に手伝うことです。例えば、杖を使って歩いている人に、階段の上り下りだけ手を貸すような場合ですね。

介護を学びたい

なるほど。杖を使っている人は、平地は自分で歩けるから「介助」なのですね。では「介護」はどんな場合ですか?

介護の研究家

「介護」は、その人が自分で日常生活動作を行うことが難しい場合に、日常生活全般を支えることをいいます。例えば、病気や怪我で歩くことができない人の、食事や着替え、トイレの介助などを継続的に行う場合です。つまり、「介助」よりも幅広く、継続的な支援が必要な場合に「介護」という言葉を使います。

日常生活動作とは。

「介護」と「介助」について説明します。人が普段の生活を送るために必要な基本動作全般を『日常生活動作』といいます。具体的には、ご飯を食べたり、トイレに行ったり、服を着替えたり、お風呂に入ったり、移動したり、身だしなみを整えたりといった動作です。大きく分けると、身の回りの動作、移動動作、その他生活に関わる動作の3つになります。身の回りの動作には、食事、着替え、身だしなみ、トイレ、入浴があります。移動動作には、歩く、車いすに乗るといった動作が含まれます。その他生活に関わる動作には、家事や車の運転などがあります。

日常生活動作とは

日常生活動作とは、人が毎日生活を送る上で欠かせない基本的な動作のことを指します。これらの動作は大きく分けて、身の回りの動作と移動動作の2つに分類されます。

身の回りの動作は、食事、更衣、整容、トイレでの排泄、入浴といった、文字通り自分の身の回りのことを行う動作です。食事では、箸やスプーンを使って食べ物を口に運び、飲み物を飲むといった動作が含まれます。更衣は、衣服を着たり脱いだりする動作で、ボタンをかけたり、ファスナーを閉めたりする細かい動作も含まれます。整容は、顔を洗ったり、歯を磨いたり、髪を整えたりといった動作で、清潔を保つために重要な動作です。トイレでの排泄は、便器に座ったり立ったりする動作や、排泄後の処理といった動作が含まれます。入浴は、浴槽に入ったり出たりする動作や、身体を洗う動作などです。これらの動作は、私たちが健康に生活するために欠かせないものと言えるでしょう。

移動動作は、歩行や車椅子での移動といった、ある場所から別の場所へ移動するための動作です。歩行は、自分の足で歩く動作で、階段の上り下りなども含まれます。車椅子での移動は、車椅子に乗って移動する動作で、車椅子の操作や段差の乗り越えなども含まれます。これらの動作は、社会参加や地域活動への参加にも繋がるため、自立した生活を送る上で非常に重要です。

さらに、家事や運転なども日常生活動作に含まれる場合があります。家事は、料理や掃除、洗濯といった家庭における仕事で、これらは生活を維持するために欠かせない動作です。運転は、自動車などを操作して移動する動作で、買い物や通院など、生活の幅を広げるために必要な動作と言えるでしょう。これらの動作は、人によって必要な動作が異なるため、その人の生活状況に合わせて考える必要があります。

これらの日常生活動作は、加齢や病気、怪我などによって困難になる可能性があります。日常生活動作が困難になると、生活の質が低下するだけでなく、精神的な負担も大きくなってしまいます。そのため、日常生活動作の維持・改善は、健康寿命を延ばす上で非常に重要です。日常生活動作を理解することは、自分自身の健康管理だけでなく、家族や周囲の人々の生活を支える上でも大切な知識と言えるでしょう。

| 日常生活動作の分類 | 具体的な動作 | 重要性 |

|---|---|---|

| 身の回りの動作 | 食事 (箸やスプーンの使用、飲食) | 健康に生活するために欠かせない |

| 更衣 (着脱、ボタン、ファスナー) | ||

| 整容 (洗顔、歯磨き、髪の手入れ) | ||

| トイレでの排泄 (便器への動作、排泄後処理) | ||

| 入浴 (浴槽への動作、身体を洗う) | ||

| 移動動作 | 歩行 (階段の上り下り含む) | 社会参加や地域活動への参加、自立した生活に重要 |

| 車椅子での移動 (車椅子の操作、段差の乗り越え) | ||

| その他 | 家事 (料理、掃除、洗濯) | 人によって必要な動作が異なり、生活状況に合わせた対応が必要 |

| 運転 (自動車の操作) |

介護における日常生活動作

日常生活動作の介助は、介護の中心となる大切な仕事です。食事、排泄、更衣、入浴、移動といった日常生活の動作を支えることで、介護を必要とする人たちが、できる限り自分の力で生活を送れるようにお手伝いします。

食事の介助では、ただ食べ物を口元まで運ぶだけではなく、食事をしやすい姿勢を保てるように整えたり、食べやすい大きさに切ったり、とろみをつけたりするなど、その人に合わせた工夫が必要です。また、楽しく食事ができるように、雰囲気作りにも気を配ることが大切です。

排泄の介助では、プライバシーに最大限に配慮し、清潔で快適な環境を整えることが重要です。排泄のリズムを把握し、その人に合った方法で介助を行います。

更衣や入浴の介助では、身体への負担を少なくするために、無理のない姿勢で介助を行います。服の着脱や洗髪、身体の洗浄などを手伝う際には、相手の気持ちを尊重し、恥ずかしい思いをさせないよう、丁寧で優しい言葉かけを心がけます。

移動の介助では、車椅子を押したり、歩行を支えたりする際に、安全に配慮しながら、その人のペースに合わせて行います。

これらの介助を通して、身体の機能の維持・向上を目指すとともに、心身ともに健康な状態を保てるように支援します。介護は、身体的なお手伝いだけでなく、心の支えとなることも大切です。常に相手の気持ちに寄り添い、安心できる温かい雰囲気の中で、その人らしい生活を送れるように支えていくことが重要です。

| 介助の種類 | 介助のポイント |

|---|---|

| 食事 | 食事しやすい姿勢、食べやすい大きさ・とろみ、楽しい雰囲気作り |

| 排泄 | プライバシー配慮、清潔で快適な環境、排泄リズムの把握 |

| 更衣・入浴 | 身体への負担が少ない姿勢、相手の気持ちを尊重、丁寧で優しい言葉かけ |

| 移動 | 安全配慮、本人のペース |

介助における日常生活動作

日常生活動作の介助とは、食事や着替え、排泄、入浴といった、人が日々行う基本的な動作を支援することです。介助の目的は、決して全てを代行することではなく、要介助者が自分の力でできる部分を最大限に活かしながら、安全かつ快適に生活を送れるようにサポートすることです。要介助者の自立を促し、尊厳を尊重することが何よりも大切になります。

例えば、食事の介助では、食べ物を口に運ぶだけが介助ではありません。食事の準備段階から、要介助者が自分でできることは何かを見極め、必要な支援を提供します。食材を切ったり、調味料をかけたりといった動作をできる限り本人にやってもらうことで、食事への意欲を高めることができます。また、食事姿勢や食器の工夫も重要です。

着替えの介助では、服の種類やボタンの大きさ、要介助者の身体状況に合わせて、脱ぎ着しやすい方法を一緒に考えます。無理強いせず、着替えやすい服を選ぶなどの工夫も有効です。

入浴の介助では、浴室の温度管理や滑り止めマットの設置など、安全対策を徹底することが重要です。体を洗う、髪を洗うといった動作も、可能な範囲で本人にやってもらい、介助者はあくまでサポート役に徹することが大切です。

排泄の介助においては、プライバシーに配慮し、要介助者の気持ちに寄り添うことが特に重要です。排泄のタイミングを把握し、速やかに対応することで、要介助者の負担を軽減することができます。

介助は、要介助者の状態をよく観察し、コミュニケーションを取りながら、適切な支援を提供することが重要です。過剰な介助は、要介助者の自立を阻害する可能性があるため、常に「どこまで自分でできるか」を考えながら、バランスの取れた介助を心がける必要があります。

| 日常生活動作 | 介助のポイント | 具体的な介助例 |

|---|---|---|

| 食事 | 食べ物を口に運ぶだけが介助ではない。食事の準備段階から、要介助者が自分でできることは何かを見極め、必要な支援を提供する。食事への意欲を高める。食事姿勢や食器の工夫も重要。 | 食材を切ったり、調味料をかけたりといった動作をできる限り本人にやってもらう。 |

| 着替え | 服の種類やボタンの大きさ、要介助者の身体状況に合わせて、脱ぎ着しやすい方法を一緒に考える。無理強いせず、着替えやすい服を選ぶなどの工夫も有効。 | ボタンの少ない服や、前開きの服を選ぶ。 |

| 入浴 | 浴室の温度管理や滑り止めマットの設置など、安全対策を徹底する。体を洗う、髪を洗うといった動作も、可能な範囲で本人にやってもらい、介助者はあくまでサポート役に徹する。 | 浴室の温度を適切に保つ。滑り止めマットを設置する。体を洗う、髪を洗うといった動作を可能な範囲で本人にやってもらう。 |

| 排泄 | プライバシーに配慮し、要介助者の気持ちに寄り添う。排泄のタイミングを把握し、速やかに対応することで、要介助者の負担を軽減する。 | 排泄のタイミングを把握し、速やかにトイレへ誘導する。 |

介護と介助の連携

「介護」と「介助」、どちらも人の暮らしを支える大切な仕事ですが、その役割には違いがあります。「介護」は食事や入浴、排せつといった日常生活の全般的なお世話に加えて、心身の健康維持、生活の質の向上といった包括的な支援を意味します。一方、「介助」は「介護」の一部であり、特定の動作や行為において必要な手助けをすることを指します。たとえば、階段の上り下りの補助や、食事の際の配膳などが「介助」にあたります。

この「介護」と「介助」は、状況に応じて適切に組み合わせることが大切です。たとえば、高齢で一人暮らしをしている方が、風邪をひいて一時的に買い物や料理ができなくなった場合は、「介護」サービスを利用することで、栄養のある食事や身の回りの世話を含めた包括的な支援を受けることができます。また、足腰が弱くなり、一人で外出することが難しくなった場合は、「介助」サービスを利用することで、必要な時に必要な手助けを受けながら、自立した生活を続けることができます。このように、「介護」と「介助」をうまく組み合わせることで、その人にとって最適な支援を提供することが可能になります。

「介護」と「介助」の連携は、切れ目のない支援を提供するために不可欠です。たとえば、「介護」サービスを受けている方が、通院の際に移動の「介助」が必要になった場合、「介護」事業者と「介助」事業者が連携することで、スムーズな移動支援を実現できます。このような連携によって、利用者は安心して必要なサービスを受けることができます。また、高齢化が進む中で、住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるようにするための「地域包括ケアシステム」においても、「介護」と「介助」の連携は重要な役割を担っています。医師や看護師、リハビリテーションの専門家、ケアマネジャーなど、様々な専門職が連携することで、利用者一人一人に合わせた、きめ細やかな支援を提供することが可能になります。高齢者の増加に伴い、「介護」と「介助」の需要はますます高まっていくでしょう。それぞれの役割を理解し、連携を強化していくことが、より質の高い支援を提供することに繋がります。

| 項目 | 介護 | 介助 |

|---|---|---|

| 定義 | 食事、入浴、排泄などの日常生活全般の世話に加え、心身の健康維持、生活の質の向上といった包括的な支援 | 特定の動作や行為において必要な手助け(介護の一部) |

| 例 |

|

|

| 利用シーン | 高齢で一人暮らしの方が風邪をひいて一時的に買い物や料理ができなくなった場合など、包括的な支援が必要な場合 | 足腰が弱くなり一人で外出することが難しくなった場合など、特定の動作や行為に手助けが必要な場合 |

| 連携の重要性 | 介護と介助を適切に組み合わせることで、利用者一人ひとりに合わせた最適な支援を提供可能。切れ目のない支援のため、介護事業者と介助事業者の連携は不可欠。地域包括ケアシステムにおいても重要な役割を担う。 | |

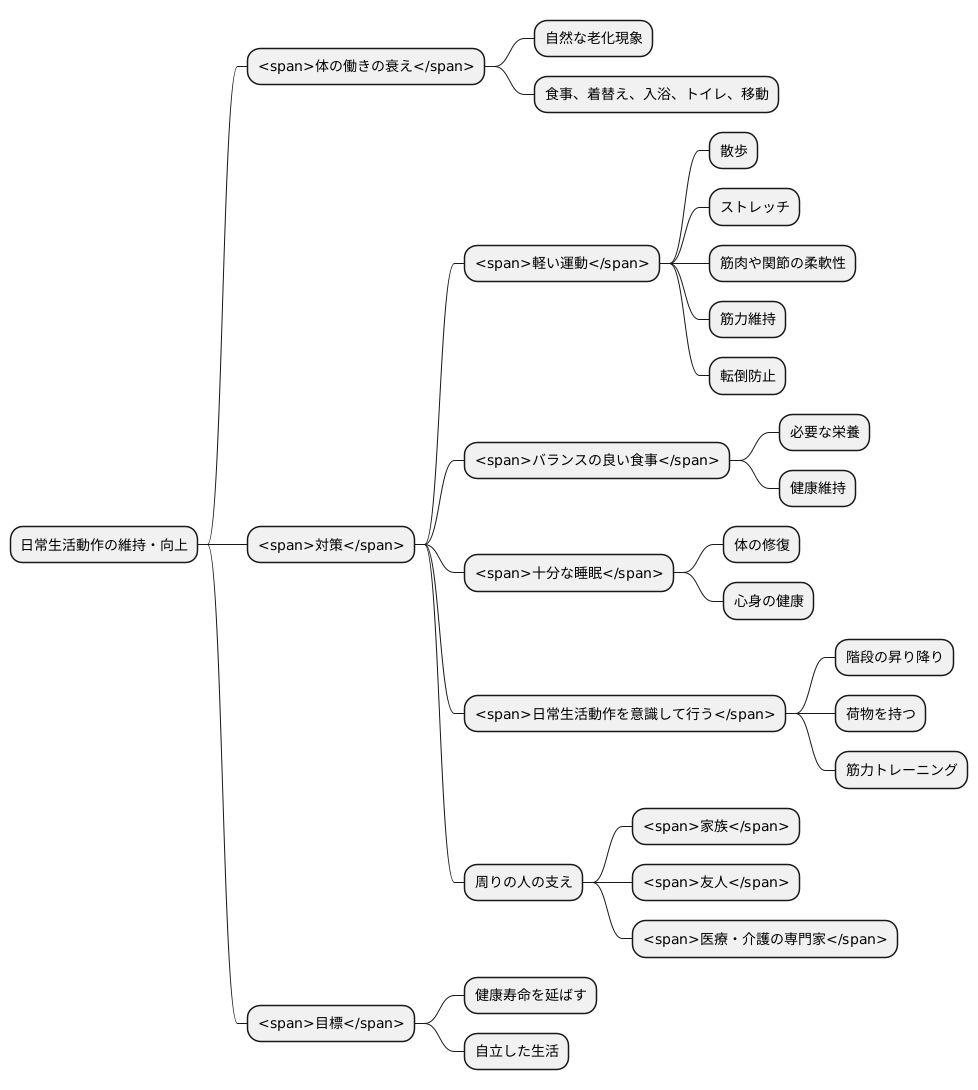

日常生活動作の維持・向上

人は歳を重ねるにつれて、体の働きが少しずつ弱くなっていくのは自然なことです。日常生活動作と言われる、食事や着替え、入浴、トイレ、移動といった毎日の行動も、加齢とともに難しくなることがあります。しかし、適切な活動や生活習慣の見直しによって、体の働きの衰えを防ぎ、日常生活動作を維持、あるいは向上させることが十分に可能です。

軽い運動は、体の機能を保つために効果的です。例えば、散歩やストレッチなどを習慣的に行うことで、筋肉や関節の柔軟性を保つことができます。毎日少しずつでも体を動かすことで、日常生活動作に必要な筋力を維持し、転倒などの危険を減らすことにも繋がります。また、バランスの良い食事も健康を保つ上で欠かせません。体に必要な栄養をしっかりと摂ることで、体の内側から健康を支え、日常生活動作をスムーズに行うための土台を作ります。さらに、十分な睡眠をとることも重要です。睡眠中は体が休まり、修復される時間です。質の良い睡眠をしっかりとることで、心身ともに健康を維持し、日常生活動作を支える力を養うことができます。

日常生活動作そのものを意識して行うことも、体の機能維持に繋がります。階段を昇り降りする時や、少し重い物を持ち上げる時などに、意識的に筋肉を使うことで、日常生活の中で自然と筋力トレーニングを行っていることになります。

日常生活動作の維持・向上は、自分自身の努力も大切ですが、周りの人の支えも大きな力になります。家族や友人、医療や介護の専門家など、様々な人に相談したり、協力を得ながら、より効果的な取り組みを進めることができます。健康寿命を延ばし、長く自立した生活を送るために、日常生活動作の維持・向上に積極的に取り組み、周りの人の支えも大切にしながら、いきいきとした毎日を送りましょう。