残存能力を活かした介護

介護を学びたい

先生、「残存能力」って、よく聞く言葉だけど、介護と介助でどう使い分けるんですか?

介護の研究家

良い質問だね。使い分けというより、残存能力は介護と介助の両方に共通して重要な考え方なんだ。例えば、自分で服を着ることができる能力が残っている人がいたとしよう。その人が一人で服を着るには時間がかかってしまう場合、介護ではその人が自分で着られるように見守りや少しの手伝いをする。介助では、着替えを手伝う必要はあるけれど、ボタンを留めるといった自分でできる部分は本人にやってもらう。つまり、どちらもその人のできる能力を最大限に活かすことが大切なんだ。

介護を学びたい

なるほど。どちらの場合も、残っている能力を活かすことが重要なんですね。具体的にどんな時に残存能力を意識すれば良いでしょうか?

介護の研究家

そうだね。例えば、食事の介助をするとき、自分でスプーンを使える人なら、スプーンを持たせてあげること。あるいは、車椅子の人でも、自分で動かせるなら、できる限り自分で動かしてもらうことなど、どんな場面でも、その人が「何ができて、何ができないのか」をよく見て、できることは自分でやってもらうように心がけることが大切なんだよ。

残存能力とは。

『残っている力』についてお話します。『残っている力』とは、たとえ障がいがあっても、その人に残された力を活かして、自分で問題を解決できる力のことです。例えば、介護を受けている場合でも、この『残っている力』を活かすことが大切です。できることは、できるだけ自分で行い、どうしてもできないところだけを助けてもらうことが、介護の基本と言えるでしょう。

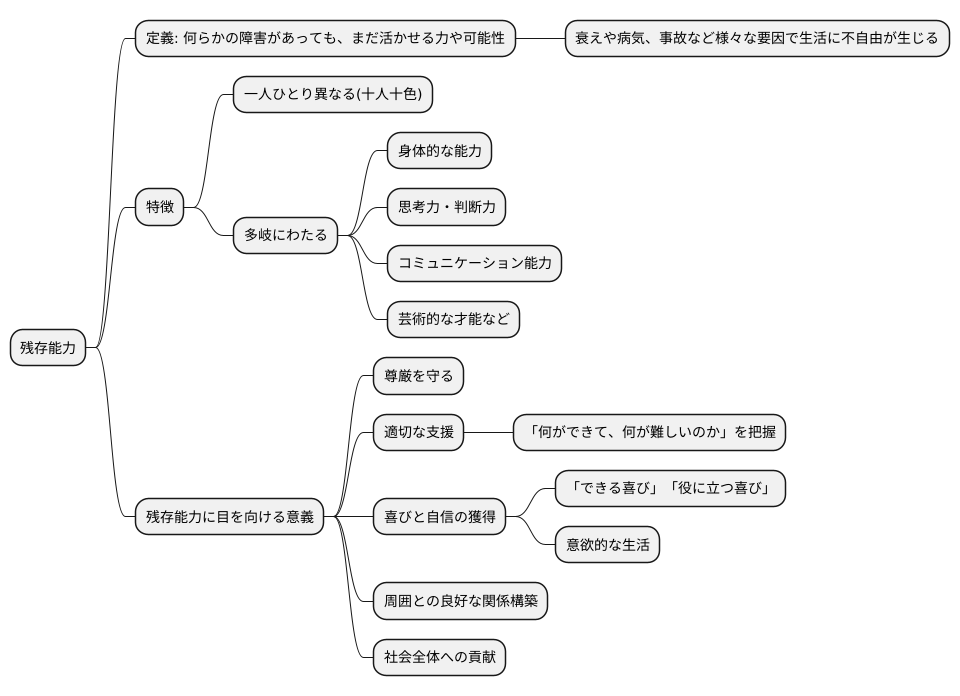

残存能力とは

人は誰でも年を重ねるにつれて、身体機能の衰えや病気などを経験するものです。事故によって後遺症が残る場合もあります。こうした様々な要因によって、以前のようにスムーズに動けなくなったり、覚えたりすることが難しくなるなど、生活に不自由が生じるケースも少なくありません。しかし、たとえ何らかの障害があっても、その人の内側には必ず、まだ活かせる力や可能性が残されています。これこそが「残存能力」と呼ばれるものです。

残存能力は人それぞれ異なり、十人十色です。ある人は、手足の細かい動きは難しくても、腕全体を使った力仕事は得意かもしれません。また、記憶力は低下していても、昔の出来事を鮮明に覚えている人もいるでしょう。計算は苦手でも、周りの人の気持ちを察する能力に長けている人もいます。このように、残存能力は身体的なものだけでなく、思考力や判断力、コミュニケーション能力、芸術的な才能など、多岐にわたります。大切なのは、その人がどのような能力をどれくらい持っているのかを丁寧に見て、理解することです。

残存能力に目を向けることは、その人自身の尊厳を守ることに繋がります。「何もできない」と決めつけるのではなく、「何ができて、何が難しいのか」を正しく把握することで、その人に合った適切な支援をすることができます。そして、残存能力を活かすことで、その人は「できる喜び」や「役に立つ喜び」を感じ、自信を取り戻し、より意欲的に生活を送ることができるようになります。周囲の人も、その人の活躍を見ることで喜びや励ましを得て、より良い関係を築くことができるでしょう。残存能力を最大限に引き出し、活かしていくことは、その人にとってだけでなく、周りの人にとっても、社会全体にとっても大きな意味を持つのです。

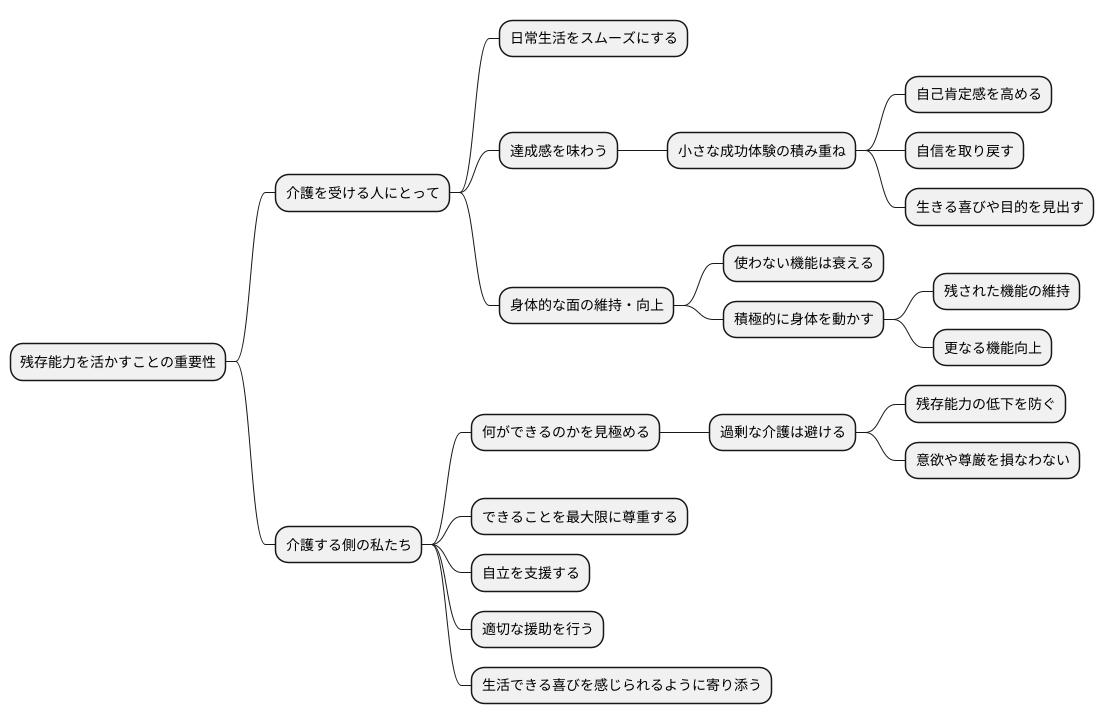

残存能力の重要性

人は誰でも、歳を重ねるにつれて身体の機能が衰え、誰かの助けが必要になることがあります。しかし、たとえ助けが必要になったとしても、まだ自分でできることは必ず残っています。これを「残存能力」と言います。この残存能力を活かすことは、介護を受ける人にとって非常に大切なことです。

残存能力を活かすことは、単に日常生活をスムーズに送るためだけのものではありません。食事、着替え、排泄といった日常生活動作を、できる範囲で自分で行うことで、「できた」という達成感を味わうことができます。この小さな成功体験の積み重ねは、自己肯定感を高め、自信を取り戻すことに繋がります。人は誰でも、役に立ちたい、認められたいという気持ちを持っています。残存能力を活かすことで、「自分はまだできる」という実感を得ることができ、生きる喜びや目的を見出すことにも繋がります。

また、身体的な面からも、残存能力を活かすことは重要です。使わない機能は衰えやすいという性質があります。逆に、積極的に身体を動かすことは、残された機能の維持に大きな役割を果たします。そして場合によっては、更なる機能向上に繋がる可能性も秘めています。

介護する側の私たちは、その人が何ができるのかをしっかりと見極めることが大切です。過剰な介護は、残存能力を低下させるだけでなく、その人の意欲や尊厳を損なうことに繋がりかねません。ですから、「できること」を最大限に尊重し、自立を支援していくことが求められます。見守るだけでなく、必要な時には適切な援助を行い、その人が自分の力で生活できる喜びを感じられるように寄り添っていくことが大切です。

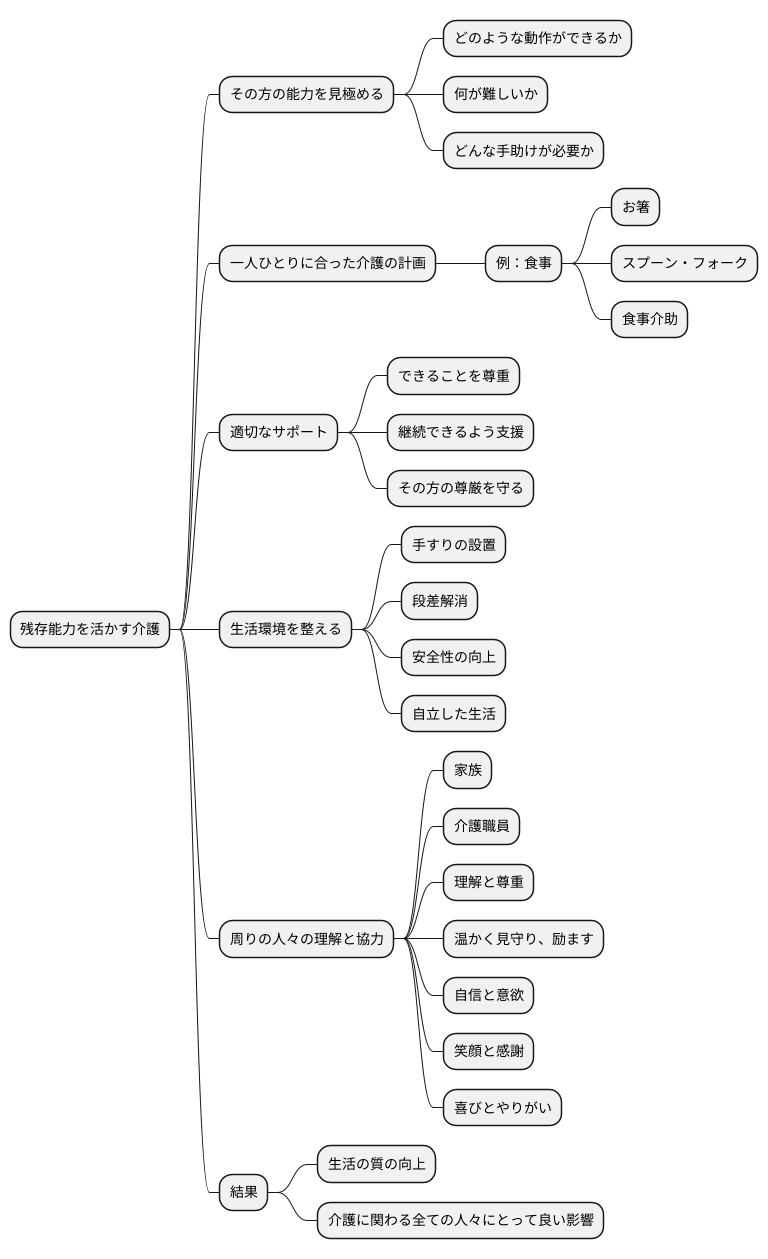

介護における活かし方

お年寄りの介護において、その方が今なおできることを最大限に活かすことは、とても大切なことです。そのためには、まずその方の能力をきちんと見極める必要があります。どのような動作ができて、何が難しいのか、どんな手助けを必要としているのかを細かく丁寧に把握し、一人ひとりに合った介護の計画を立てることが重要です。

例えば、食事の場面を考えてみましょう。お箸を使って自分で食事ができるのか、それともスプーンやフォークを使った方が良いのか、あるいは食事介助が必要なのかなど、その方の状態に合わせた適切なサポートを提供することが大切です。無理に何かをさせるのではなく、できることを尊重し、それを継続できるよう支援していくことが、その方の尊厳を守ることにつながります。

また、できることを活かすためには、生活する環境を整えることも重要です。手すりを設置したり、段差をなくしたりすることで、より安全に、そして自分でできることを増やし、自立した生活を送れるようになります。

さらに、周りの人々の理解と協力も欠かせません。家族や介護をする職員が、その方のできることを理解し、尊重することで、より良い介護を実現できるでしょう。周りの人々が温かく見守り、励ますことで、その方は自信を持ち、意欲的に生活を送ることができるようになります。そして、介護をする側も、その方の笑顔や感謝の言葉から大きな喜びとやりがいを感じることができるでしょう。このように、残存能力を活かす介護は、お年寄りの生活の質を高めるだけでなく、介護に関わる全ての人々にとっても良い影響を与えるのです。

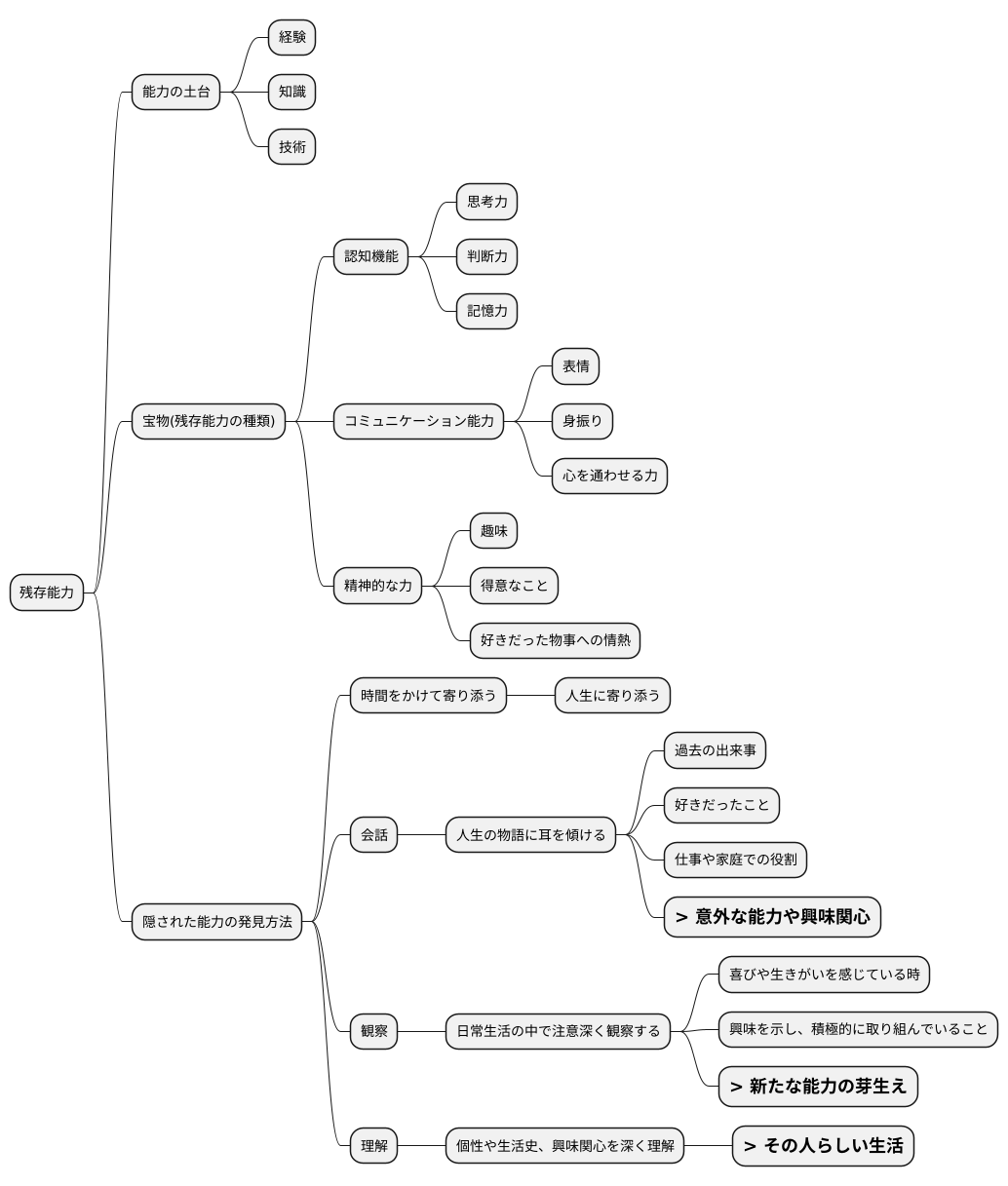

残存能力を見つける

人が年を重ね、支援が必要な状態になったとしても、すべての能力が失われるわけではありません。むしろ、これまでの人生で培ってきた経験や知識、技術といった力強い土台の上に、残存能力という宝物が眠っているのです。この残存能力は、すぐに目に見えるものばかりとは限りません。身体的な動作が難しくなったとしても、思考力や判断力、記憶力といった認知機能は維持されているかもしれません。あるいは、言葉での意思疎通が難しくなったとしても、表情や身振りで感情を表したり、周りの人と心を通わせるコミュニケーション能力は健在かもしれません。さらに、長年続けてきた趣味や得意なこと、好きだった物事への情熱といった精神的な力も、残存能力として大切に捉えるべきです。

この隠された能力を発見するためには、焦らずじっくりと時間をかけて、その人の人生に寄り添うことが大切です。丁寧な会話を通して、過去の出来事や好きだったこと、仕事や家庭での役割など、人生の物語に耳を傾けることで、意外な能力や興味関心が見えてくるかもしれません。また、日常生活の中で注意深く観察することも重要です。食事や着替え、移動といった動作の中で、どのような時に喜びや生きがいを感じているのか、どのようなことに興味を示し、積極的に取り組んでいるのか、些細な変化も見逃さないようにしましょう。例えば、以前は読書が好きだった人が、最近は音楽を聴くことに興味を示しているといった変化にも、新たな能力の芽生えが隠されているかもしれません。このように、その人の個性や生活史、興味関心を深く理解することで、残存能力という宝物を探し出し、その人らしい生活を支えることができるのです。

能力を支える関わり

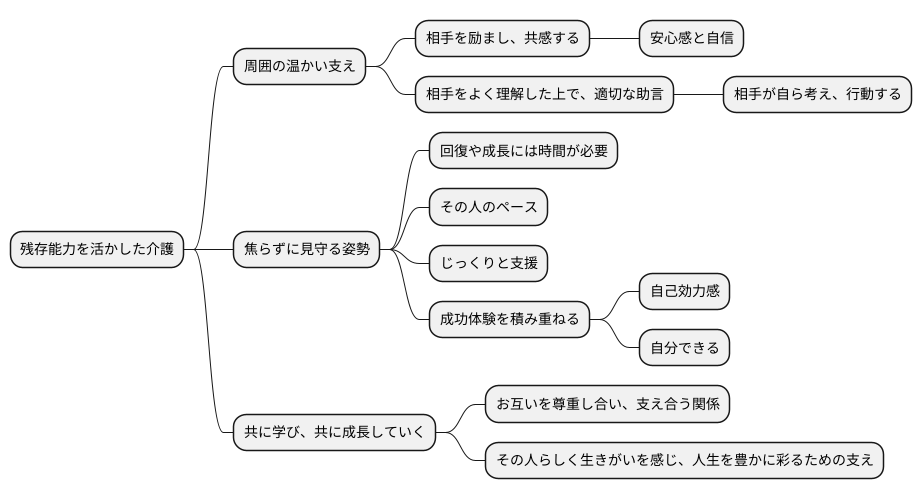

人は誰でも、加齢や病気によって身体機能が低下することがあります。しかし、たとえ何らかの不自由さを抱えていても、誰もが持っている力、それが残存能力です。この力を最大限に引き出し、活かすためには、周囲の人々の温かい支えが欠かせません。

まず大切なのは、相手を励まし、共感することです。「よく頑張っているね」「大変だったね」といった言葉をかけることで、安心感と自信を与えられます。そして、相手をよく理解した上で、適切な助言をすることも重要です。押し付けがましくなく、相手が自ら考え、行動するように促すことが大切です。

また、焦らずに見守る姿勢も大切です。人は、すぐに結果が出ないと、焦りや不安を感じることがあります。しかし、回復や成長には時間が必要です。長い目で見て、その人のペースに合わせて、じっくりと支援していくことが重要です。小さなことでも成功体験を積み重ねることで、自分はできるという自己効力感を高め、さらなる成長へと繋げられます。

介護する側も、される側も、共に学び、共に成長していくという姿勢が大切です。介護は一方的に何かをすることではなく、お互いを尊重し合い、支え合う関係の中で築かれるものです。残存能力を活かした介護は、身体的なケアを提供するだけでなく、その人らしく生きがいを感じ、人生を豊かに彩るための大切な支えとなるのです。

これからの介護のために

歳を重ねるにつれて、心身ともに衰えを感じ、誰かの支えが必要になることは自然な流れです。特に、近年は高齢化が急速に進んでおり、介護を必要とする人はますます増えています。これからの時代、質の高い介護を提供し、誰もが安心して暮らせる社会を実現するためには、これまでとは異なる考え方、取り組み方が必要です。

これまでの介護は、どうしても「できないこと」に目が向けられがちでした。食事、入浴、移動など、日常生活の動作が難しくなった部分を支えることに重点が置かれ、どうしても「お世話をする」という側面が強くなっていました。しかし、これからの介護は「できること」に焦点を当てることが重要です。たとえ体が不自由になっても、一人ひとりが持っている能力、できることは必ずあります。残された能力を見極め、それを最大限に活かすことで、自立した生活を送り、人生の喜びを感じることができるのです。

そのためには、介護に携わる人たちの専門知識と技術の向上が不可欠です。医学的な知識はもちろんのこと、心理学や社会福祉など、幅広い分野の知識を学び、それぞれの状況に合わせた最適な支援を提供できる力が必要です。また、残された能力を活かす介護は、周りの理解と協力なくしては成り立ちません。家族や地域社会全体で高齢者を支え、誰もが安心して歳を重ねられるような温かい社会を作っていく必要があります。

限られた資源の中で、質の高い介護を提供するためには、効率化も重要な課題です。技術の進歩を積極的に取り入れ、介護の負担を軽減する工夫も必要です。例えば、見守り機器や移動支援ロボットなどを活用することで、介護者の負担を減らし、よりきめ細やかなケアを提供することが可能になります。

これからの介護は、単に生活を支えるだけでなく、一人ひとりの人生を豊かにするものであるべきです。残された能力を活かし、その人らしい生き方を尊重することで、誰もが自分らしく、そして尊厳を保ちながら、人生の最期まで幸せに暮らせる社会を目指していくことが、これからの介護の最も大切なことと言えるでしょう。