介護予防ケアプランで自立支援

介護を学びたい

先生、「介護予防ケアプラン」って要支援1や2の人が対象ですよね?でも、それって介護が必要な状態じゃないのに、どうしてケアプランを作るんですか?

介護の研究家

いい質問ですね。確かに要支援1や2の人は介護が必要な状態ではありません。しかし、今の状態のままだと将来的に介護が必要になる可能性が高いので、それを防ぐためのケアプランを作るのです。自立した生活を続けるため、そして介護が必要な状態にならないようにするための支援計画なんですよ。

介護を学びたい

なるほど。将来の介護を防ぐための計画なんですね。でも、それって普通のケアプランとどう違うんですか?

介護の研究家

介護予防ケアプランは、運動や栄養改善など、介護予防に重点を置いた内容になっています。要介護状態にならないように、今の状態を維持・改善するためのプランなんです。作成は原則として地域包括支援センターが担当しますが、居宅介護支援事業所に委託される場合もあります。

介護予防ケアプランとは。

『介護予防ケアプラン』という言葉について説明します。これは、介護が必要かどうかを判断する認定で、要支援1か要支援2と認定された方が、自宅で自分の力で生活を続け、介護が必要な状態にならないように、予防と自立を支援することを目的とした計画です。この計画は、ケアマネジャーと呼ばれる専門家が作ります。基本的に、利用者の住んでいる地域を担当する地域包括支援センターが作成しますが、委託された在宅介護支援事業所が作成することも認められています。

介護予防ケアプランとは

介護予防ケアプランとは、介護を必要とする状態になることを防ぎ、自立した生活を続けるための計画書です。要介護認定において要支援1または要支援2と判定された方が対象となります。住み慣れた家で、自分らしく暮らし続けることを目指し、要介護状態への移行を予防するためのものです。

この計画書は、介護保険制度の中の大切なサービスの一つです。高齢者ができる限り自分の力で生活を送れるように支えることを目的としています。作成にあたっては、利用者の方の心身の状態、住んでいる場所の環境、そしてご本人の希望などを丁寧に考慮します。必要なサービスの種類や内容、どのくらいの頻度で利用するか、どの事業者からサービスを受けるかなど、具体的に書き込まれます。

例えば、自宅での簡単な運動や、栄養バランスのとれた食事の指導、趣味活動への参加の支援などが計画に盛り込まれることがあります。また、地域とのつながりを大切にし、社会参加の機会を増やすことも重要な要素です。デイサービスの利用や、自宅への訪問による生活支援なども、必要に応じて計画に組み込まれます。

ケアプランは、一人ひとりの状況に合わせて細かく作られます。そのため、利用者一人ひとりに合った、丁寧な支援が可能となります。定期的に状況を確認し、必要に応じて計画を見直すことで、より効果的な支援を提供することができます。介護予防ケアプランを作成することで、高齢者が安心して、そしていきいきと暮らし続けることができるよう、支援体制を整えることができます。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 定義 | 要介護状態になることを予防し、自立した生活を続けるための計画書 |

| 対象者 | 要支援1または要支援2と判定された方 |

| 目的 | 住み慣れた家で、自分らしく暮らし続け、要介護状態への移行を予防 |

| 内容 | 心身の状態、住環境、本人の希望を考慮し、サービスの種類、内容、頻度、事業者などを具体的に記載 |

| 例 | 自宅での運動、栄養指導、趣味活動支援、地域とのつながり、社会参加、デイサービス利用、訪問による生活支援など |

| 特徴 | 利用者一人ひとりに合った、丁寧な支援が可能。定期的な見直しで、より効果的な支援を提供。 |

| 効果 | 高齢者が安心して、いきいきと暮らし続けることを支援 |

ケアプラン作成の主体

介護を必要とする方の暮らしを支えるために、一人ひとりに合わせた「ケアプラン」が作成されます。このケアプランは、どんなサービスを、いつ、どれくらい使うのかを具体的に決めた計画書です。では、一体誰がケアプランを作るのでしょうか。

基本的には、お住まいの地域を担当する「地域包括支援センター」がケアプラン作成の中心となります。地域包括支援センターには、高齢者の相談支援に精通した専門職員がいます。彼らは、困りごとを抱える高齢者やその家族からの相談を受け、状況を丁寧に把握した上で、それぞれの状況に合ったケアプランを作成します。例えば、自宅での生活を続けたいのか、それとも施設への入居を考えているのか、日々の暮らしの中でどんなことに困っているのかなど、様々な視点から利用者の思いや希望を汲み取り、適切なサービスを組み合わせていきます。

しかし、地域包括支援センターは、様々な相談業務や支援業務を担っており、業務負担が大きいという現状もあります。そこで、地域包括支援センターの負担を軽くし、よりきめ細やかな支援を提供するために、ケアプラン作成業務を「居宅介護支援事業所」に委託することもできます。委託を受けた居宅介護支援事業所のケアマネジャーは、利用者本人や家族と直接会って話し合い、希望や要望を丁寧に聞き取りながら、ケアプランを作成します。

地域包括支援センターが作成する場合でも、居宅介護支援事業所に委託する場合でも、最も大切なのは利用者本人の意向を尊重することです。利用者が納得し、安心してサービスを利用できるよう、ケアプラン作成のプロセスを通して、利用者と丁寧にコミュニケーションを取り続けることが重要です。

ケアプランの内容

ケアプランとは、介護が必要な方が、その人らしく生活を送るために作成される、いわば生活設計図です。利用者本人の希望や課題、そして目標を達成するために必要なサービスの種類や回数、頻度などが具体的に書かれています。この計画書は、一人ひとりの状況に合わせて作成されるオーダーメイドのものです。

例えば、足腰が弱くなり、外出が難しくなった方が、「近所の友達とまたお茶を飲みに行きたい」という目標を持っているとします。この場合、ケアプランにはどのような内容が盛り込まれるでしょうか。まず、目標達成のための課題を明確にします。例えば、「歩行能力の低下」や「外出への不安」などが考えられます。そして、これらの課題を解決するために、どのようなサービスを利用するのかを具体的に決めていきます。例えば、「週に2回の訪問リハビリテーションを受けて、歩行練習や筋力トレーニングを行う」といった計画や、「週に1回デイサービスに通い、他の利用者と交流しながら、外出の機会を増やす」といった計画が立てられます。また、自宅での生活を安全に送るために、「手すりの設置」や「段差解消」といった住宅改修についても検討されます。

栄養面に関しても、ケアプランで対応します。「低栄養状態の改善」を目標とする場合、管理栄養士による栄養指導を受けることが計画されます。栄養バランスのとれた食事内容の提案や、調理方法の工夫、適切な栄養補助食品の選び方など、具体的なアドバイスを受けることができます。また、買い物や調理が難しい場合は、栄養バランスのとれた食事を自宅まで届けてくれる配食サービスの利用も検討されます。

このように、ケアプランには、利用者の目標達成のための具体的なサービス内容が、利用者の状況や希望に合わせて、きめ細かく記載されています。作成されたケアプランは、サービス提供者間で共有され、連携を取りながら、利用者の生活を支えていきます。ケアプランは、単なるサービス一覧表ではなく、利用者が自分らしく生活するための、大切な道しるべとなるのです。

| 利用者の状況・希望 | 目標 | 課題 | ケアプランの内容(サービス例) |

|---|---|---|---|

| 足腰が弱くなり、外出が難しくなった | 近所の友達とまたお茶を飲みに行きたい | 歩行能力の低下、外出への不安 |

|

| 低栄養状態 | 低栄養状態の改善 | 栄養摂取不足 |

|

ケアプラン作成の手順

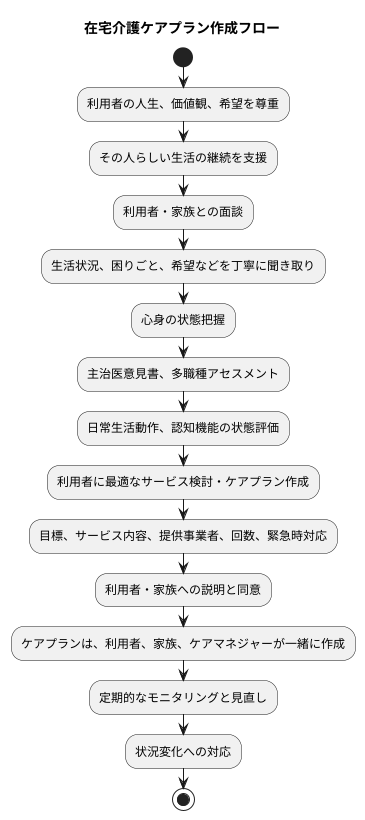

在宅介護におけるケアプラン作成は、利用者本位の支援を実現するための重要な第一歩です。利用者の人生、価値観、そして希望を尊重した上で、その人らしい生活を続けられるよう支援内容を組み立てていくことが大切です。

まず、利用者本人やその家族との面談を行います。この面談では、現在の生活状況、困りごと、どのような生活を送りたいかといった希望などを丁寧に聞き取ります。住み慣れた家でどのような暮らしを送りたいのか、趣味や生きがいなどは何か、日々の生活でどんなことに困っているのか、などを具体的に把握することが重要です。

次に、心身の状態を正しく把握するために、主治医の意見書を参考にしたり、必要に応じて看護師や理学療法士など多職種によるアセスメントを実施します。食事や排泄、入浴といった日常生活動作の自立度、認知機能の状態などを客観的に評価することで、必要なサービスの種類や量を判断する材料にします。

これらの情報に基づき、利用者に最適なサービスを検討し、ケアプランを作成します。ケアプランには、目標、サービス内容、サービス提供事業者、サービス提供回数、緊急時の対応などが具体的に記載されます。例えば、週に何回訪問介護サービスを利用するか、デイサービスにはどの曜日に行くか、といった内容です。

作成したケアプランは、利用者や家族に説明し、内容に同意を得た上で確定します。ケアプランは押し付けではなく、利用者と家族、そしてケアマネジャーが一緒に作り上げていくものです。

そして、ケアプラン作成後も、定期的なモニタリングを行い、状況の変化に応じてケアプランを見直します。利用者の状態は変化するものです。状態の変化に合わせてサービス内容を見直すことで、より適切な支援を継続することができます。

ケアプランの有効期間

在宅介護におけるケアプランは、利用者一人ひとりの状態に合わせて作成される、介護サービスの提供計画です。この計画は、いつまでも同じ内容ではなく、原則として3か月ごとに見直すことになっています。なぜなら、利用者の心身の状態や生活環境は変化しやすいからです。定期的にケアプランを見直すことで、変化に対応した柔軟なサービス提供が可能となります。

ケアプランの見直し時期が近づくと、担当のケアマネジャーが利用者やその家族と面談を行います。この面談では、現在のケアプランに基づいたサービスの利用状況や、その効果について詳しく話し合います。例えば、「デイサービスに通うことで、生活のハリが出てきた」といった良い変化や、「夜間のトイレの回数が多く、睡眠不足が続いている」といった新たな課題などを共有します。

また、必要に応じて、主治医の意見を聞くこともあります。病状の変化や、服薬状況などを確認し、医療面からの助言を得ることで、より適切なケアプランを作成することができます。これらの情報をもとに、ケアマネジャーは利用者や家族と相談しながら、ケアプランの内容を更新していきます。

ケアプランの有効期間は3か月ですが、状態が大きく変化した場合には、期間内であっても見直しを行うことがあります。例えば、骨折などの急な病気や怪我、あるいは、家族の介護負担が増えた場合などです。このような変化に迅速に対応することで、利用者の生活の質を維持し、安心して生活を送れるよう支援していくことが重要です。継続的な見直しと修正によって、利用者にとって最適な支援を継続的に提供することが可能となります。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| ケアプランとは | 利用者一人ひとりの状態に合わせて作成される介護サービスの提供計画 |

| 見直し頻度 | 原則として3ヶ月ごと |

| 見直しの理由 | 利用者の心身の状態や生活環境は変化しやすい |

| 見直し方法 |

|

| 見直し内容の例 |

|

| 有効期間 | 3ヶ月(状態が大きく変化した場合は期間内でも見直し) |

| 期間内見直しの例 | 骨折などの急な病気や怪我、家族の介護負担増加など |

| 目的 | 利用者の生活の質を維持し、安心して生活を送れるよう支援 |

まとめ

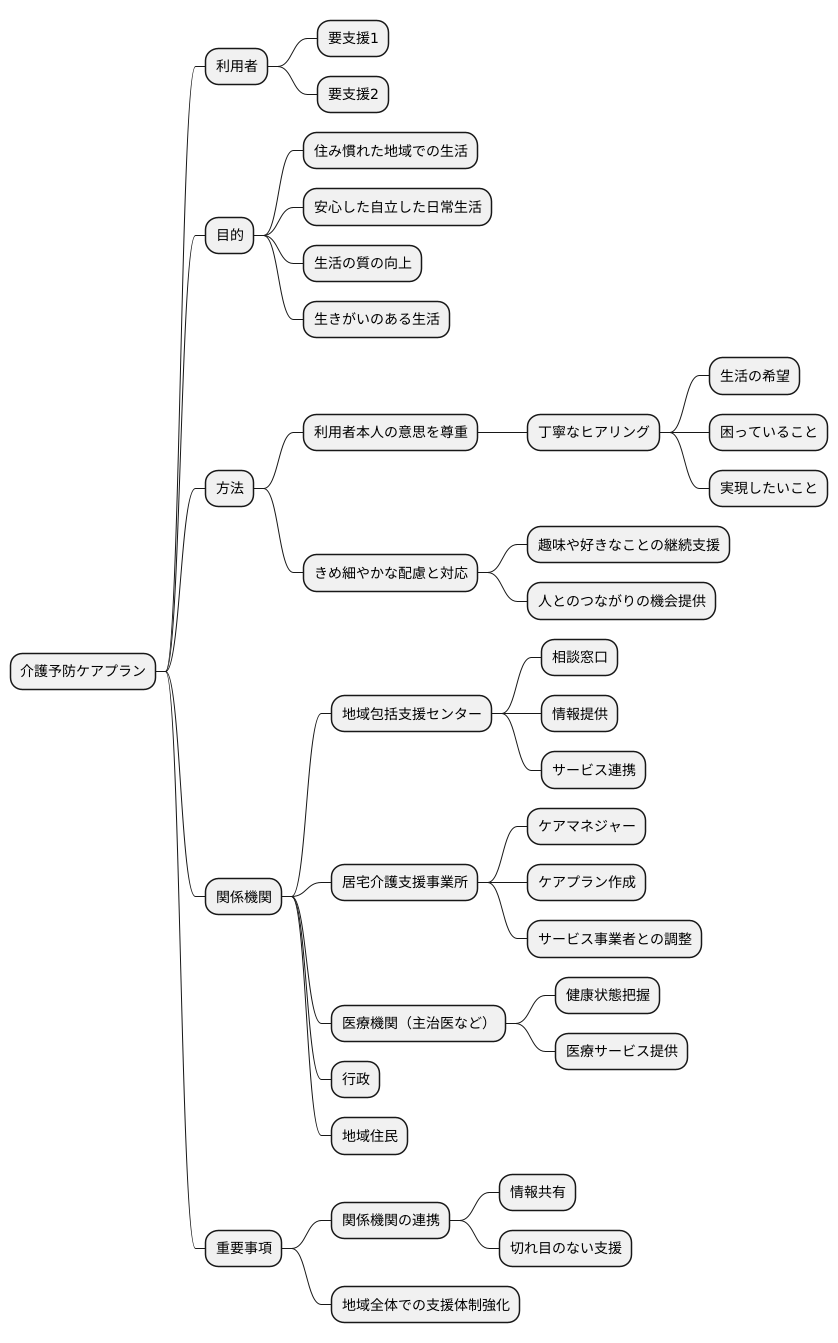

要支援1、要支援2と認定された高齢者の方々が、住み慣れた地域で安心して自立した日常生活を送れるように支援するのが、介護予防ケアプランです。これは、様々なサービスを組み合わせ、利用者一人ひとりに合わせた総合的な支援計画です。

この計画を作る上で最も大切なのは、利用者本人の意思を尊重することです。どのような生活を送りたいのか、どんなことに困っているのか、何を実現したいのか、丁寧に時間をかけてお話を伺い、その思いを大切にした計画でなければなりません。目標は、ただ単に生活の自立を支援するだけでなく、その人らしい生きがいのある生活、生活の質の向上を目指します。そのためには、きめ細やかな配慮と対応が必要です。たとえば、今まで趣味だったことや好きだったことを続けられるように支援したり、人とのつながりを感じられるような機会を提供したりすることも大切です。

介護予防ケアプランの作成には、様々な機関との協力が欠かせません。地域包括支援センターは、相談窓口として、必要な情報を提供し、適切なサービスにつなぎます。居宅介護支援事業所は、ケアマネジャーが中心となり、ケアプランの作成やサービス事業者との調整を行います。また、主治医をはじめとする医療機関との連携も重要です。健康状態の把握や必要な医療サービスの提供など、関係機関が互いに情報を共有し、連携することで、切れ目のない支援を提供することができます。

高齢者が安心して暮らせる地域社会を実現するためには、地域全体で高齢者を支える仕組みを強化していく必要があります。これは、高齢化が進む中で、ますます重要な課題となっています。行政、地域住民、関係機関が一体となり、支え合いの輪を広げていくことが、高齢者が安心して、そして生きがいを持って暮らせる地域社会につながるのです。