ケアプランとは?その役割と重要性

介護を学びたい

先生、「ケアプラン」って、介護が必要な人が自分で作るものですよね?でも、難しそうなので、ケアマネージャーという人が代わりに作ってくれるんですよね?

介護の研究家

いいところに気がつきましたね。ケアプランは、介護が必要な高齢者ご本人が、どのようなサービスを受けたいかを計画としてまとめたものです。ただ、おっしゃる通り、自分だけで作るのは難しいことが多いので、ケアマネージャーが中心となって、ご本人やご家族と一緒に作っていきます。

介護を学びたい

一緒に作るんですね!じゃあ、ケアマネージャーは何をするんですか?

介護の研究家

ケアマネージャーは、高齢者の生活状況や希望を丁寧に聞き取り、それに基づいてケアプランを作成します。そして、そのケアプランがうまくいくか、問題はないかを確認し、必要に応じて調整もしていきます。つまり、ケアプランの作成から見直しまでをサポートする役割を担っています。

ケアプランとは。

お年寄りの方が介護の保険を使うときに、どんなサービスを受けたいか、どの事業所にお願いしたいかなどをまとめた計画を『ケアプラン』、または『介護サービス計画』といいます。この計画はお年寄りご自身で作るのは難しいため、たいていはケアマネージャーと呼ばれる介護の専門家が、ご本人やご家族の意向を聞きながら一緒に作っていきます。ケアマネージャーは、お年寄りの生活の様子やご家族の希望をよく理解し、計画がうまくいくか、問題が起こりそうかなどを確認しながら、状況に合わせて計画を調整していきます。介護の保険サービスは、こうして作られたケアプランに基づいて提供されます。

ケアプランの概要

誰もが年を重ね、体が弱って思うように動けなくなったり、日々の暮らしに手助けが必要になる時が来るかもしれません。そんなとき、自分らしく、安心して生活を送るための助けとなるのが「ケアプラン」です。正式には「介護サービス計画」と呼ばれ、要介護認定を受けた方が、どのようなサービスを、どの事業者から受けたいかなどを具体的に記した計画書です。このケアプランに基づいて、様々な介護サービスが提供されます。

ケアプランは、まるで人生の後半を過ごすための航海図のようなものです。まず、ケアマネジャーと呼ばれる専門家が、ご本人やご家族の希望や困りごとを丁寧に聞き取ります。住み慣れた家で暮らし続けたい、趣味を楽しみたい、なるべく家族に負担をかけたくないなど、一人一人の思いは様々です。ケアマネジャーは、これらの思いを尊重し、心身の状態や生活環境、利用できるサービスなどを考慮しながら、最適なサービスの組み合わせを提案します。そして、ご本人やご家族と相談しながら、ケアプランを作成していきます。

ケアプランには、利用するサービスの種類、回数、時間、費用などが細かく記載されます。例えば、週に何回、ホームヘルパーさんに家事を手伝ってもらうか、月に何回、デイサービスに通うかなどです。また、担当のケアマネジャーの名前や連絡先、緊急時の対応なども記載されますので、何か困ったことがあれば、いつでも相談することができます。

高齢化が進む中で、ケアプランはますます重要な役割を担っています。ケアプランは、単なるサービスの利用計画ではなく、その人らしい生き方を実現するための大切な道しるべです。誰もが安心して老後を過ごせる社会を作るために、ケアプランの仕組みを理解することは、私たち一人一人にとって大切なことと言えるでしょう。

| ケアプランとは | 要介護認定を受けた方が、どのようなサービスを、どの事業者から受けたいかなどを具体的に記した計画書(介護サービス計画)。 人生の後半を過ごすための航海図。 |

|---|---|

| ケアプラン作成の流れ | ケアマネジャーが本人や家族の希望や困りごとを丁寧に聞き取り、心身の状態や生活環境、利用できるサービスなどを考慮しながら、最適なサービスの組み合わせを提案し、相談しながら作成。 |

| ケアプランの内容 | 利用するサービスの種類、回数、時間、費用、担当のケアマネジャーの名前や連絡先、緊急時の対応など。 |

| ケアプランの役割 | 単なるサービスの利用計画ではなく、その人らしい生き方を実現するための大切な道しるべ。 |

ケアプラン作成の難しさ

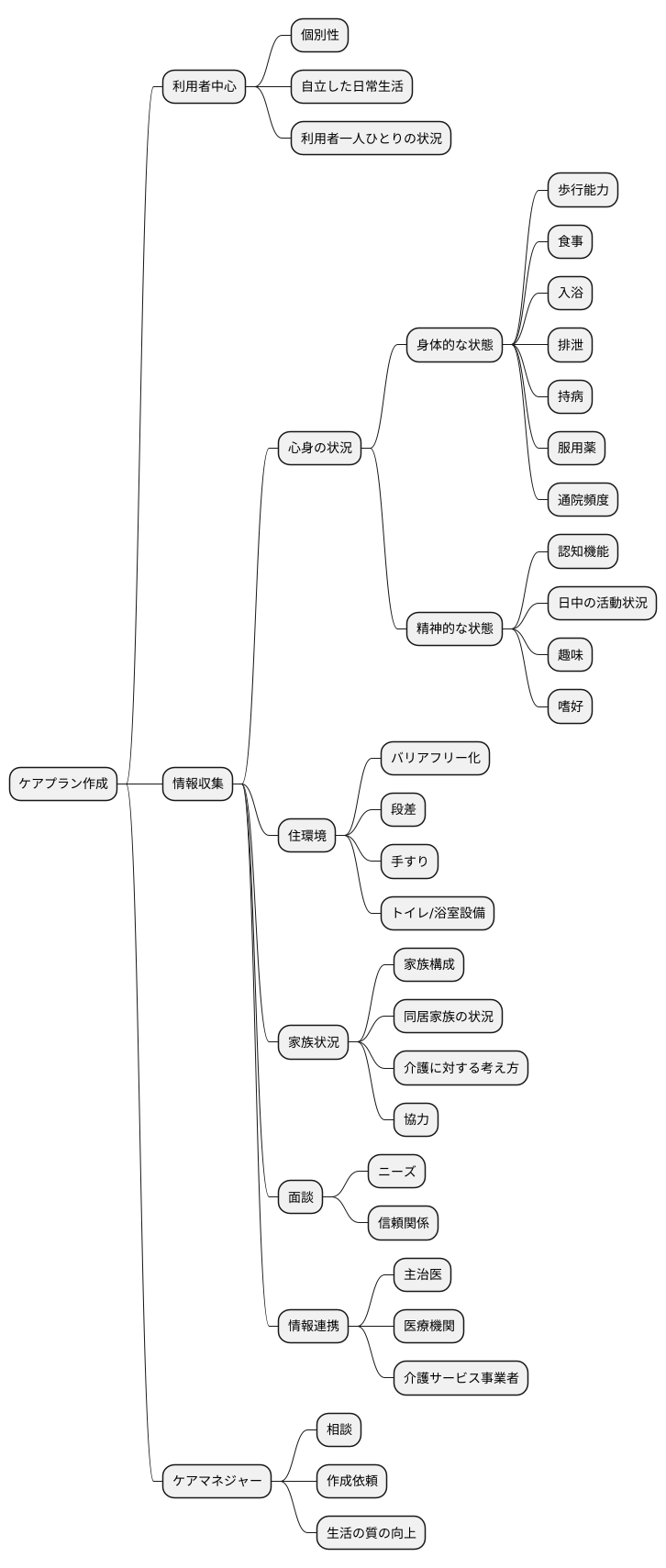

在宅介護を始めるにあたって、まず必要となるのがケアプランです。ケアプランとは、介護サービスを受ける方が、その人らしく自立した日常生活を送れるように、どのようなサービスを、いつ、どれくらい利用するかを定めた計画書のことです。このケアプランの作成は、決して容易ではありません。なぜなら、ただ単にサービス内容を並べれば良いというものではなく、利用者一人ひとりの状況を丁寧に把握し、個別性を踏まえた上で作成する必要があるからです。

ケアプラン作成にあたっては、利用者の心身の状況を細かく把握することが大切です。例えば、身体的な状態としては、歩行能力や食事、入浴、排泄などの日常生活動作における自立度はどの程度か、持病や服用している薬、通院の頻度などを確認します。精神的な状態としては、認知機能の程度、日中の活動状況、趣味や嗜好などを把握することで、日常生活の課題を明確にします。また、住居環境も重要な要素です。自宅のバリアフリー化の状況や、段差、手すりの有無、トイレや浴室の設備などを確認し、安全に過ごせる環境かどうかを評価します。さらに、家族構成や同居家族の状況、介護に対する考え方なども把握することで、家族による支えが可能かどうか、どのような協力が得られるかを検討します。

これらの情報を集めるためには、利用者や家族との面談が不可欠です。信頼関係を築きながら、じっくりと時間をかけて話を聞き、ニーズを丁寧に汲み取ることが重要になります。また、主治医からの意見書や、他の医療機関や介護サービス事業者との連携も必要となるなど、複雑な手続きや専門的な知識が必要となる場面も多々あります。高齢者本人にとって大きな負担となる可能性もあるため、ケアプラン作成の専門家であるケアマネジャーに相談し、作成を依頼することが推奨されています。ケアマネジャーは、利用者の状況を的確に把握し、適切なサービスを提案することで、利用者の生活の質の向上に貢献します。

ケアマネージャーの役割

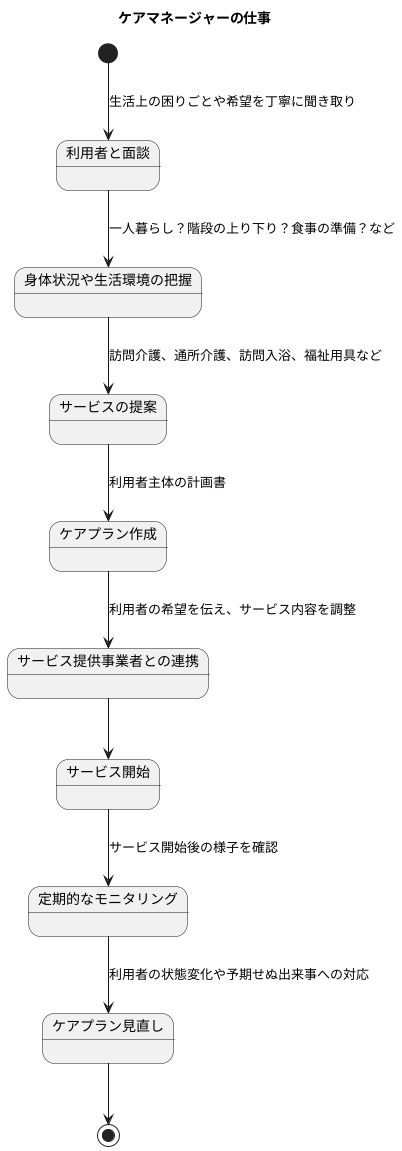

高齢化が進むにつれ、介護を必要とする人が増えています。その中で、利用者一人ひとりに合わせた最適な介護支援を行う上で、ケアマネージャーと呼ばれる介護支援専門員の役割は大変重要です。ケアマネージャーとは、どのような仕事をしている人なのでしょうか。

ケアマネージャーの最も重要な仕事は、利用者主体のケアプランを作成することです。ケアプランとは、利用者の状態や希望に沿って、どのようなサービスを、いつ、どのくらい利用するかを具体的に定めた計画書です。そのためには、まず利用者やその家族とじっくりと話し合い、生活上の困りごとや、どのような暮らしを送りたいかといった希望を丁寧に聞き取ることから始めます。同時に、利用者の身体状況や、住んでいる家の環境なども細かく把握する必要があります。例えば、一人暮らしなのか、家族と同居しているのか、階段の上り下りは問題ないか、食事の準備はどのようにしているのかなど、生活のあらゆる側面を理解することが大切です。

これらの情報を基に、利用者に最適な介護サービスを提案します。提案するサービスは、訪問介護や通所介護、訪問入浴、福祉用具の貸与など多岐に渡ります。利用者の状況や希望に合うように、様々なサービスを組み合わせ、包括的な支援を考えます。また、ケアマネージャーは利用者とサービス提供事業者との間の橋渡し役も担います。利用者の希望を事業者に伝え、サービス内容を調整したり、サービス開始後の様子を定期的に確認したりすることで、質の高いサービス提供に努めます。

ケアプランは一度作成したら終わりではありません。利用者の状態は変化するものです。定期的に利用者宅を訪問し、状況の変化に応じてケアプランを見直し、必要に応じて修正します。また、予期せぬ出来事、例えば急に病気になった場合などにも、迅速に対応し、状況に合わせた支援を行います。このように、ケアマネージャーはケアプラン作成から事後対応まで、継続的に利用者を支える存在です。

ケアプラン作成の手順

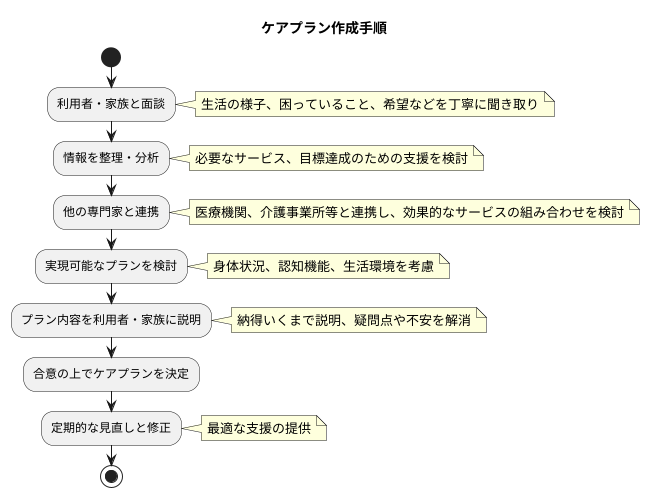

介護を必要とする方が、その方に合った適切なサービスを受けられるように、「ケアプラン」と呼ばれる支援計画を作成します。この計画書は、一人ひとりの状況や希望に沿って作られる、いわばオーダーメイドの設計図です。では、どのようにしてケアプランが作られるのか、その手順を詳しく見ていきましょう。

まず初めに、介護支援専門員(ケアマネージャー)が利用者ご本人とご家族のお話をじっくり伺います。これは、利用者の方の生活の様子や、困っていること、どのようなサービスを望んでいるのか、これからどのような生活を送りたいのかなどを把握するための大切な時間です。日々の暮らしぶりや趣味、これまでの生活、大切にしていることなど、様々な角度から丁寧に聞き取りを行います。ご家族からも、普段の様子や気づいていること、心配な点などを伺い、多角的に情報を集めます。

次に、ケアマネージャーは集めた情報を整理し、分析します。現在の状況を正確に把握し、利用者の方にとって本当に必要なサービスは何か、どのような支援があれば目標とする生活に近づけるのかを検討します。この段階では、医療機関や介護事業所など、他の専門家と連携を取りながら、最も効果的なサービスの組み合わせを考えます。利用者の方の身体状況や認知機能、生活環境なども考慮し、実現可能なプランを練り上げていきます。

そして、ケアマネージャーは作成したケアプランの内容を利用者の方やご家族に説明します。内容について、納得できるまで丁寧に説明し、疑問点や不安な点があれば解消します。利用者の方やご家族の意見を尊重し、必要に応じて修正を加え、最終的に合意が得られた上で、ケアプランが正式に決定されます。ケアプランは、定期的に見直しを行い、必要に応じて修正することで、常に利用者の方に最適な支援を提供できるよう努めます。

ケアプランの重要性

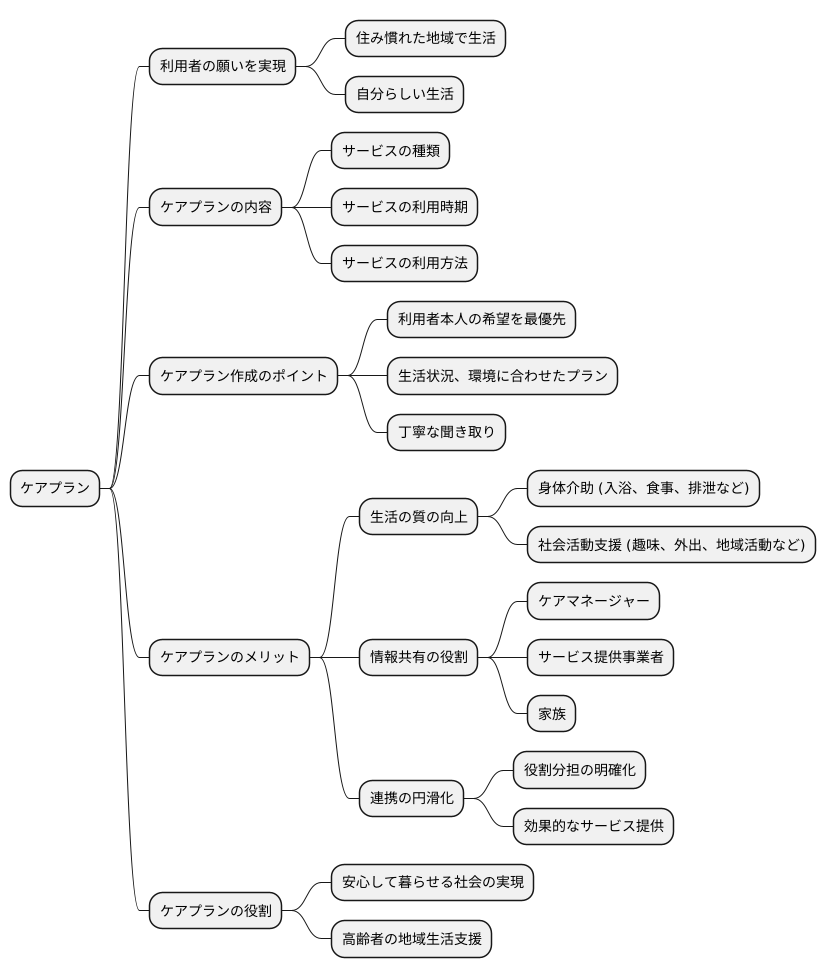

人は誰でも、年を重ねても住み慣れた地域で、自分らしく暮らし続けたいと願います。その願いを実現するために重要な役割を担うのがケアプランです。ケアプランとは、介護が必要な方が、その人らしい生活を送るために、どのようなサービスをいつ、どのように利用するかを具体的に定めた計画書のことです。

ケアプランは、利用者本人の希望を最優先に作成されます。どのような生活を送りたいのか、どのようなことに困っているのか、どのような支援を必要としているのかなどを丁寧に聞き取り、その方の状況や環境に合わせた最適なプランを作成します。適切なケアプランがあれば、必要なサービスを必要な時に受けることができ、生活の質の向上につながります。例えば、入浴や食事、排泄などの身体的な介助だけでなく、趣味や外出、地域活動への参加など、社会的な活動の支援も含まれることがあります。

また、ケアプランは、介護に関わる様々な人たちの間で情報を共有するための大切な連絡帳のような役割も果たします。ケアマネージャーは、利用者や家族と相談しながらケアプランを作成し、サービス提供事業者へその内容を伝えます。サービス提供事業者は、ケアプランに基づいてサービスを提供し、その内容を記録します。家族は、ケアプランの内容を理解し、自宅での介護に役立てます。このように、ケアマネージャー、サービス提供事業者、家族などが同じ情報を共有することで、それぞれの役割が明確になり、連携がスムーズになり、より効果的な介護サービスの提供が可能となります。

高齢化が進む現代社会において、ケアプランは、誰もが安心して暮らせる社会を実現するための重要な鍵となるでしょう。ケアプランを有効に活用することで、高齢者が住み慣れた地域で、その人らしく、安心して生活を送れるよう、私たち皆で支えていくことが大切です。

ケアプランの見直し

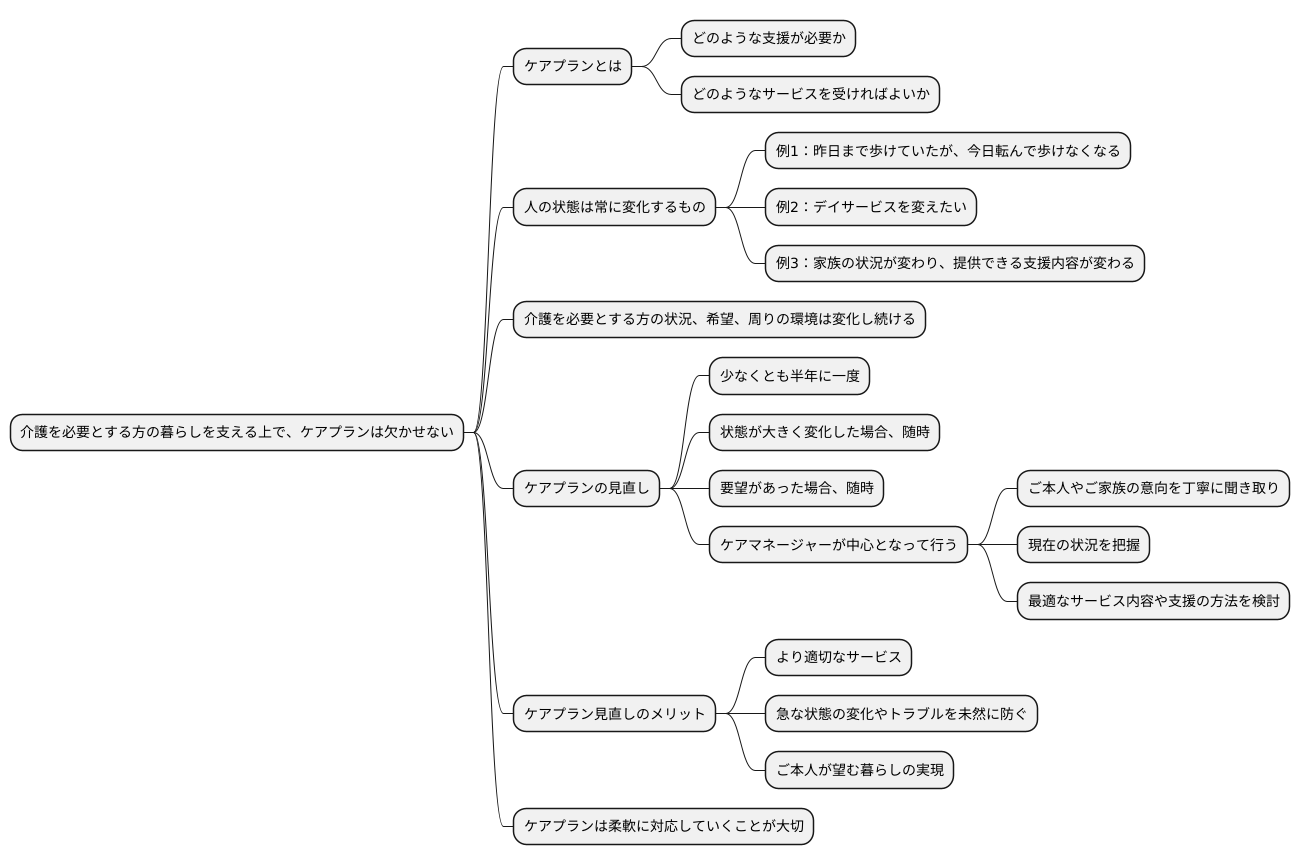

介護を必要とする方の暮らしを支える上で、ケアプランは欠かせないものです。ケアプランとは、その方がどのような支援を必要としているか、どのようなサービスを受ければよいかをまとめた計画書です。このケアプランは、一度作成したらそれで終わりというわけではありません。なぜなら、人の状態は常に変化するものだからです。

例えば、昨日まで一人で歩くことができていた方が、今日転んでしまい、歩くのが難しくなるかもしれません。また、これまで利用していたデイサービスに満足できなくなり、別のサービスに変えたいと思うかもしれません。あるいは、ご家族の状況が変わり、提供できる支援内容が変わってしまうこともあるでしょう。このように、介護を必要とする方の状況や希望、周りの環境は変化し続けるため、ケアプランもそれに合わせて見直していく必要があるのです。

ケアプランの見直しは、少なくとも半年に一度行うことが望ましいとされています。しかし、状態が大きく変化した場合や、ご本人やご家族から要望があった場合は、随時見直しを行う必要があります。見直しにあたっては、ケアマネージャーと呼ばれる専門家が中心となって行います。ケアマネージャーは、ご本人やご家族の意向を丁寧に聞き取り、現在の状況を把握した上で、最適なサービス内容や支援の方法を検討します。

ケアプランを見直すことで、ご本人の状態に合わせた、より適切なサービスを受けることができるようになります。また、変化にいち早く対応することで、急な状態の変化やトラブルを未然に防ぐこともできます。そして何より、ご本人が望む暮らしの実現に近づけることができるのです。人生の最期まで、その人らしい生活を送れるように、ケアプランは柔軟に対応していくことが大切です。