ニーズに基づくケアプラン作成

介護を学びたい

先生、「ニーズ」って言葉がよくわからないんですけど、介護と介助で何か違いがあるんですか?

介護の研究家

いい質問だね。介護と介助でニーズという言葉自体に違いはないよ。どちらも、その人が望んでいることを指すんだ。ただ、その人がどんなことを望んでいるかは、介護か介助かによって変わってくることが多いね。

介護を学びたい

どういうことですか?

介護の研究家

例えば、介護の場合は、食事や入浴など、生活の援助が必要な人が多いよね。だから、ニーズも「自分でご飯を食べたい」「お風呂でゆっくり温まりたい」といったものが中心になる。一方、介助の場合は、階段の上り下りや移動のサポートなど、特定の動作の援助が必要な人が多い。だから、ニーズも「一人で外出したい」「会議に出席したい」といったものになることが多いんだ。つまり、ニーズはあくまでもその人の希望。介護か介助かによって、言葉の意味が変わるわけではないんだよ。

ニーズとは。

『お世話』と『お手伝い』について。人はそれぞれ自分らしい暮らしを送るために『こうしたい』『今これをやりたい』といった希望や思いがあります。これらを『要望』といいます。この『要望』を基に、お世話の計画を作る専門家が『在宅サービス計画書(ケアプラン)』を作成し、目標を決めます。

はじめに

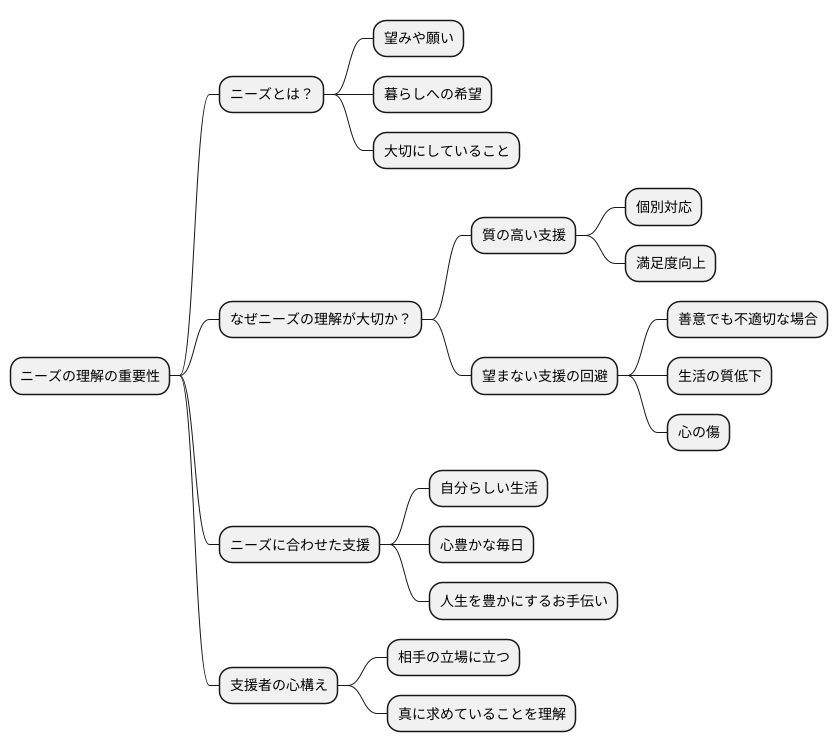

お年寄りや体の不自由な方々を支える仕事の中で、「その人が何を求めているのか」を理解することはとても大切です。この「求められていること」のことを「ニーズ」と言います。これは、その人がどのような暮らしを望んでいるのか、どのようなことを大切に思っているのか、といった希望や願いを表す言葉です。

例えば、ある人は毎日お風呂に入りたいと強く願っているかもしれません。また、ある人は自分の好きな音楽を聴きながらゆったりとした時間を過ごしたいと思っているかもしれません。さらに、ある人は家族と一緒にご飯を食べたいと思っているかもしれません。このように、ニーズは人それぞれ全く違います。そのため、一人ひとりのニーズを丁寧に汲み取ることが、その人に合った質の高い支援をするための最初の大切な一歩となります。

もし、ニーズを理解せずに支援をしてしまうと、たとえ善意でやったことでも、その人にとっては望まないことになってしまう可能性があります。毎日お風呂に入りたいと思っている人に、週に一度しかお風呂に入れないような支援をしてしまったら、その人は不満に思ってしまうでしょう。好きな音楽を聴きたいと思っている人に、毎日テレビばかり見せていたら、その人の楽しみを奪ってしまうことになります。家族と一緒にご飯を食べたいと思っている人に、一人で食事をさせていたら、その人は寂しい思いをするでしょう。

このように、ニーズを無視した支援は、その人の生活の質を下げてしまうばかりか、その人の心を傷つけてしまうことにもなりかねません。逆に、ニーズをきちんと理解し、そのニーズに合わせた支援をすることで、その人は自分らしい生活を送ることができ、心豊かに毎日を過ごすことができるようになります。私たち支援する側は、常にその人の立場に立って考え、その人が本当に求めていることは何かを理解しようと努めることが大切です。そうすることで、その人の人生をより豊かにするお手伝いをすることができるのです。

ニーズの把握

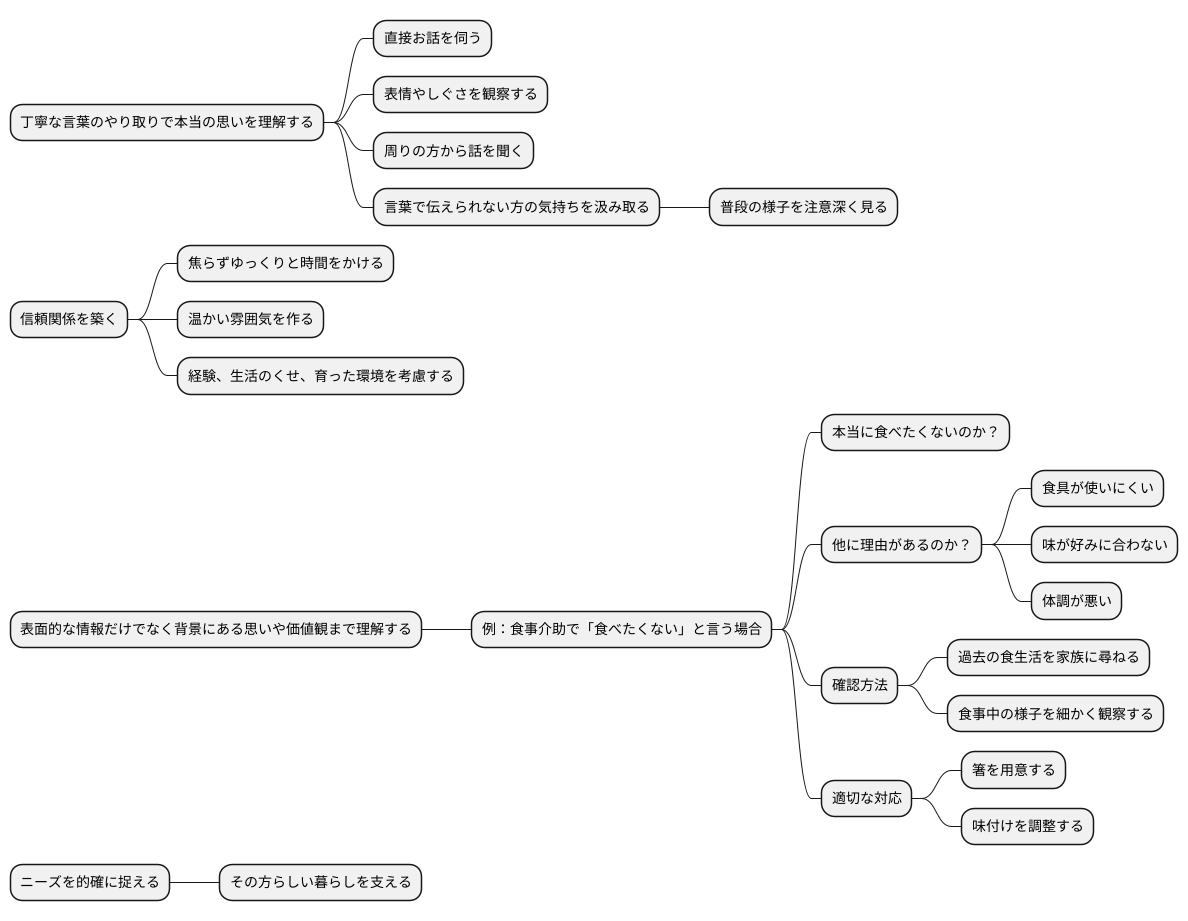

お一人お一人の本当の思いを理解するためには、丁寧な言葉のやり取りがとても大切です。直接お話を伺うのはもちろんのこと、表情やしぐさ、周りの方々からのお話も大切な情報源となります。ご自分の気持ちを言葉でうまく伝えられない方もいらっしゃいます。そのような時には、普段の様子を注意深く見て、その方の気持ちを汲み取るように努めましょう。

焦らず、ゆっくりと時間をかけて信頼関係を築くことが大切です。心を開いてお話いただけるような温かい雰囲気作りを心掛けましょう。その方のこれまでの経験や生活のくせ、育った環境なども考慮しながら、様々な角度からその方の思いを理解するように努めましょう。

例えば、食事の介助をする際、「食べたくない」と繰り返す方がいたとします。表面的に捉えれば、食事を摂るのを拒否しているように見えます。しかし、本当に食べたくないのか、それとも他に理由があるのかを見極める必要があります。もしかしたら、食具が使いにくい、味が好みに合わない、体調が悪いなど、言葉で伝えられない理由があるかもしれません。

このような場合、過去の食生活について家族に尋ねたり、食事中の様子を細かく観察したりすることで、本当のニーズが見えてきます。もしかしたら、いつも箸を使っていた方が、スプーンに慣れていないのかもしれません。あるいは、薄味が好きだった方が、味が濃いと感じているのかもしれません。

表面的な情報だけでなく、その背景にある思いや価値観まで理解することで、初めてその方に合った適切な対応ができます。例えば、箸を用意したり、味付けを調整したりすることで、気持ちよく食事をしていただけるようになるかもしれません。このように、ニーズを的確に捉えることは、その方らしい暮らしを支える上で非常に重要です。

ケアプランへの反映

要介護状態にある方やその家族が困っていることや望んでいることを把握したうえで、在宅サービス計画、いわゆるケアプランに書き加えます。このケアプランは、介護サービス全体の概要を示す大切な書類であり、その人にとって一番良いサービスを提供するための指針となるものです。

ケアマネージャーと呼ばれる介護支援専門員は、利用者の困りごとや望みを踏まえ、どのような状態を目指していくのか、どのようなサービスをどのくらいの頻度で利用するのか、どの事業者にサービスを依頼するのかなどを決定し、ケアプランを作成します。この作成作業では、利用者本人や家族との緊密な連携が非常に重要です。なぜなら、利用者本人が望まないサービスや、家族の生活に負担がかかるようなサービスは、結果的に利用者の生活の質を低下させてしまう可能性があるからです。

ケアマネージャーは、利用者や家族と面談を行い、困っていることや望んでいることを丁寧に聞き取ります。例えば、入浴や食事、排泄などの身体的な介助が必要なのか、家事や買い物などの生活支援が必要なのか、または認知症の症状があり、見守りや精神的な支援が必要なのかなどを把握します。また、利用者のこれまでの生活歴や趣味、価値観なども理解するように努めます。これらの情報を総合的に判断し、利用者本人が可能な限り自立した生活を送れるように、利用者の視点に立ったケアプランを作成します。

的確にニーズを反映したケアプランを作成することで、利用者は満足度の高いサービスを受け、自立した生活を送るための支援を受けられます。しかし、利用者の状態や環境は変化することがあります。そのため、ケアプランは定期的に見直し、必要に応じて更新することが大切です。例えば、病状の悪化や回復、家族の介護負担の変化などに応じて、サービス内容や頻度を調整する必要があります。また、利用者本人や家族からケアプランに対する要望があれば、ケアマネージャーは丁寧に説明を行い、必要に応じて修正を行います。このように継続的な見直しと更新を行うことで、ケアプランは常に利用者にとって最適な状態に保たれます。

目標設定

介護サービスを利用する上で、利用者がどのような状態を目指していくのか、具体的な目標を設定することはとても大切です。この目標は、一人ひとりの利用者の思いや希望に基づいて、丁寧に作られるべきものです。ケアプランには、この大切な目標がしっかりと記載されます。

例えば、利用者の方から「住み慣れた家で、できる限り長く暮らしたい」という強い希望があったとします。このような場合、「一人でトイレに行けるようになる」「自分で服を着替えられるようになる」といった具体的な目標を設定することで、自宅での生活継続を支援します。これらの目標は、利用者の自立を促し、生活の質を高めるための大切な一歩となります。

また、「趣味を楽しみたい」「絵を描くことが好きだった」という思いを持つ利用者の方には、「週に一度は絵画教室に通う」「作品展に出品する」といった目標を設定することが考えられます。趣味を通して社会とのつながりを持ち、生きがいを感じられるよう支援していくことは、心身の健康維持にもつながります。

さらに、「家族との時間を大切にしたい」という思いを大切にするために、「月に一度は家族で食事をする」「家族旅行に行く」といった目標を設定することもあります。家族との温かい交流は、利用者の方の心の支えとなり、笑顔あふれる日々を送るために欠かせないものです。

このように、利用者一人ひとりのニーズに合わせた目標を設定することで、利用者自身が目指すべき方向をしっかりと認識し、前向きな気持ちでケアサービスに取り組むことができます。そして、設定した目標の達成度合いを定期的に確認することで、ケアプランが効果的に機能しているかを検証し、必要に応じて内容を見直すことも可能になります。これは、より良いケアサービスを提供するために非常に重要なプロセスです。

| 利用者の希望 | 具体的な目標 | 目標達成による効果 |

|---|---|---|

| 住み慣れた家で、できる限り長く暮らしたい | 一人でトイレに行けるようになる 自分で服を着替えられるようになる |

自宅での生活継続を支援 自立の促進 生活の質の向上 |

| 趣味を楽しみたい 絵を描くことが好きだった |

週に一度は絵画教室に通う 作品展に出品する |

社会とのつながりの保持 生きがいの醸成 心身の健康維持 |

| 家族との時間を大切にしたい | 月に一度は家族で食事をする 家族旅行に行く |

心の支え 笑顔あふれる日々 |

多職種連携の重要性

利用者の皆様にとってより良い生活を送っていただくためには、様々な専門家がそれぞれの力を持ち寄り、連携して支援していくことが欠かせません。これを多職種連携と呼びます。

利用者の皆様はそれぞれ異なる状況、異なるお困りごとを抱えていらっしゃいます。身体の動きが悪くなってしまった方、食事の準備が難しくなった方、気持ちが落ち込んで誰にも会いたくない方など、本当に様々です。このような多様なニーズに的確にお応えするためには、医師、看護師、介護士、リハビリテーションの専門家、ケアマネージャー、社会福祉士、栄養士など、様々な専門家がそれぞれの知識や技術を活かし、力を合わせることが必要です。

例えば、足の骨折で入院し、退院後も自宅で生活を続けたいと考えている利用者の方を例に考えてみましょう。この方の生活を支えるためには、まず医師が適切な治療や投薬を行い、看護師が日常生活での注意点や健康管理について指導します。そして、介護士は日常生活のお手伝いをし、リハビリテーションの専門家は歩行訓練などを通して身体機能の回復を支援します。さらに、ケアマネージャーはこれらの専門家と連携を取りながら、利用者の方にとって必要なサービスを調整し、住み慣れた自宅での生活が継続できるよう支援します。

このように、多職種連携によってそれぞれの専門家がそれぞれの役割を果たし、情報共有や連携を密にすることで、利用者の方一人ひとりに合わせた、きめ細やかで質の高い支援を提供することが可能になります。多職種連携は、利用者の皆様が安心して生活を送るための、なくてはならない大切な取り組みです。

| 専門家 | 役割 |

|---|---|

| 医師 | 適切な治療や投薬 |

| 看護師 | 日常生活での注意点や健康管理についての指導 |

| 介護士 | 日常生活のお手伝い |

| リハビリテーション専門家 | 歩行訓練などを通して身体機能の回復を支援 |

| ケアマネージャー | 専門家と連携を取りながら、利用者の方にとって必要なサービスを調整 |

| 社会福祉士 | (本文に明示的な役割の説明なし) |

| 栄養士 | (本文に明示的な役割の説明なし) |

まとめ

一人ひとりの暮らしに寄り添った、その人らしい生活を支えるために、利用者の思いや希望に基づいたケアプランの作成は欠かせません。ケアプランとは、介護サービスを受ける方が、どのようなサービスを、いつ、どれくらい受けるのかを定めた計画書です。この計画書は、利用者本人が望む生活を送るための道しるべとなる大切なものです。

ケアプランを作る上で最も大切なことは、利用者の方の思いや希望を丁寧に汲み取ることです。どのような暮らしを望んでいるのか、どんなことに喜びを感じ、どんなことに不安を抱えているのか。日々の生活の中で、何に困っているのか。ご家族の思いも大切にしながら、利用者の方の気持ちを丁寧に理解していく必要があります。

ケアマネージャーは、利用者やご家族との信頼関係を築き、じっくりと話し合う時間を設けることで、真のニーズを把握します。そして、医師や看護師、リハビリ専門職、ヘルパーなど、様々な専門職と連携を取りながら、利用者の方に最適なケアプランを作成します。多職種がそれぞれの専門知識を持ち寄り、情報を共有することで、利用者の方を多角的に捉え、より質の高いケアを提供することが可能になります。

作成されたケアプランは、状況の変化に合わせて見直しが必要です。利用者の方の体調や気持ちの変化、家族の状況など、様々な要因によって、必要なサービスは変化していきます。定期的に利用者やご家族と連絡を取り合い、状況の変化を把握することで、ケアプランを常に最適な状態に更新し、利用者の方の生活の質の向上に繋げることが重要です。また、ケアプランの内容を分かりやすく説明し、利用者やご家族が納得した上でサービスを利用できるよう、丁寧な説明を心がけることも大切です。