自宅で安心の介護生活、ケアマネジャーの役割とは?

介護を学びたい

先生、「居宅介護支援」って自宅で介護サービスを受けるための手続きのことですか?

介護の研究家

大体合っていますね。ただ、手続きだけではなく、どんなサービスが必要か計画を立てたり、サービスを提供する事業者との連絡調整なども含まれます。自宅で適切なサービスを受けられるように総合的に支援することと考えてください。

介護を学びたい

じゃあ、例えば、自宅でヘルパーさんに家事を手伝ってもらうための手続きも「居宅介護支援」に含まれるってことですね?

介護の研究家

そうです。ヘルパーさんの手配だけでなく、どのような家事をどれくらい手伝ってもらうかという計画の作成、そして実際にサービスを提供してくれる事業者との連絡や調整も「居宅介護支援」に含まれます。専門家であるケアマネジャーが、希望に沿ったサービスが受けられるようサポートしてくれるのです。

居宅介護支援とは。

「介護」と「介助」といった言葉に関連して、「在宅介護支援」について説明します。「在宅介護支援」とは、介護が必要な方が自宅で適切な福祉サービスを受けられるように支援することです。具体的には、介護を受ける方の希望に沿ってサービス計画を作り、事業者との連絡や調整を行います。また、介護老人保健施設などへの入所が必要になった場合は、施設の紹介も行います。「在宅介護支援事業所」は、地域の介護サービスの窓口としての役割と、ケアプラン作成センターとしての役割を担っています。これらの事業所にはケアマネジャーが必ず所属しており、専門的で適切なケアプランの作成を可能にしています。

居宅介護支援の全体像

居宅介護支援とは、高齢の方や障がいのある方が住み慣れた自宅で安心して暮らし続けるためのお手伝いをするサービスです。まるで家での暮らしの設計図を作るように、一人ひとりの状態や希望に合わせた「ケアプラン」を作成します。

このケアプランは、どのようなサービスを、いつ、どれくらい使うのかを具体的に示したものです。例えば、週に何回訪問介護ヘルパーに来てもらうか、デイサービスにはどのくらいの頻度で通うか、車いすなどの福祉用具を借りる必要があるかなどを、利用者やご家族と相談しながら決めていきます。

ケアプランの作成だけでなく、実際にサービスを利用するための調整も行います。訪問介護やデイサービス、ショートステイ、福祉用具のレンタルなど、様々な事業者との連絡を密に取り、スムーズにサービスが提供されるように手配します。また、利用料金の支払い方法や介護保険制度に関する相談にも応じ、金銭面も含めた総合的な支援を提供します。

さらに、状況の変化にも柔軟に対応します。例えば、病状が悪化したり、自宅での生活が難しくなった場合などには、介護老人福祉施設や介護療養型医療施設などへの入所手続きの支援も行います。必要に応じて、医療機関との連携を取り、適切な医療サービスが受けられるように調整します。

居宅介護支援は、利用者本人だけでなく、家族にとっても心強い味方です。介護に関する様々な悩みや不安を相談できる窓口となり、家族の負担軽減にも繋がるでしょう。利用者の状態や希望に合わせてきめ細やかな支援を行うことで、その人らしい、穏やかな暮らしを支えていきます。まさに、在宅介護において中心的な役割を担っていると言えるでしょう。

ケアマネジャーの重要性

在宅で介護が必要な方にとって、ケアマネジャー(介護支援専門員)の存在は欠かせません。ケアマネジャーは国家資格を持つ専門家であり、利用者の方々が住み慣れた家で、その人らしく、安心して生活を送れるよう支える大切な役割を担っています。

ケアマネジャーの最も重要な仕事は、利用者一人ひとりに合わせたケアプランを作成することです。ケアプランとは、利用者の方の心身の状態や生活環境、そしてご本人やご家族の希望を丁寧に伺いながら、どのようなサービスを、どのくらいの時間、どれくらいの頻度で利用するのが最適かを検討し、作成する計画書です。単にサービスを組み合わせるのではなく、利用者の方の生活全体を総合的に見渡し、その人らしい生活の実現を目標としています。

そのため、ケアマネジャーは利用者の方やご家族と信頼関係を築き、十分な話し合いを通して状況を深く理解することを大切にしています。日々の暮らしで困っていること、今後の生活で望んでいることなどをじっくりと伺い、利用者の方にとって本当に必要な支援を見極めていきます。

また、ケアマネジャーは医療、介護、福祉など幅広い知識を備えています。ケアプランに基づき、訪問介護や通所介護、福祉用具の貸与など、様々なサービス事業者と連絡を取り、サービス提供の調整を行います。さらに、主治医や地域包括支援センター、市区町村の窓口など、関係機関との連携も密に行い、利用者の方を取り巻く様々な関係者と協力しながら、切れ目のない支援を提供します。このように、ケアマネジャーは多くの関係者をつなぐ調整役として、利用者の方やご家族が安心して生活を送れるよう、様々な面から支えていくのです。

| 役割 | 説明 |

|---|---|

| ケアプラン作成 | 利用者の状態、環境、希望に基づき、最適なサービス内容・時間・頻度を計画。生活全体を総合的に見て、その人らしい生活の実現を目指す。 |

| 利用者・家族との連携 | 信頼関係を築き、十分な話し合いを通して状況を深く理解。困りごとや希望を聞き、必要な支援を見極める。 |

| 関係機関との連携 | 医療、介護、福祉の幅広い知識を活かし、サービス事業者や関係機関と連携。切れ目のない支援を提供。 |

| 安心できる生活の支援 | 多くの関係者をつなぐ調整役として、利用者や家族が安心して生活できるよう様々な面から支える。 |

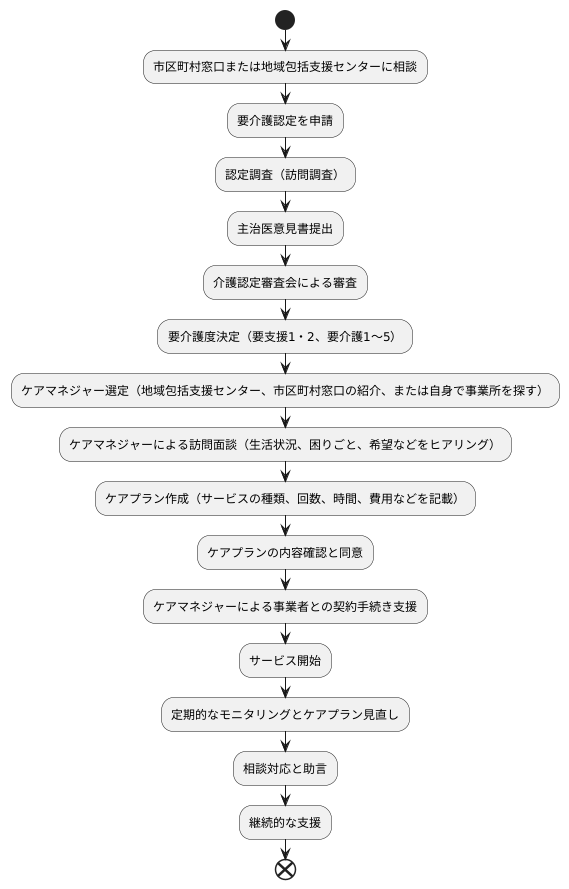

サービス利用の流れ

介護保険サービスを利用し始めるには、まずお住まいの市区町村の窓口、もしくは地域包括支援センターに相談することから始まります。そして要介護認定を申請します。申請後、ご自宅に調査員が訪問し、心身の状態や日常生活における動作を確認する認定調査が行われます。この調査結果と主治医の意見書をもとに、介護認定審査会が審査を行い、要支援1・2、要介護1~5のいずれかの要介護度が決定されます。

要介護認定の結果、要支援または要介護の認定を受けると、介護サービスを受けるための計画であるケアプランを作成してもらう必要があります。ケアプランの作成は、介護支援専門員、いわゆるケアマネジャーと呼ばれる専門家が行います。ケアマネジャーを選ぶ際には、地域包括支援センターや市区町村の窓口で紹介を受けることができますし、自分で事業所を探すことも可能です。

ケアマネジャーが決まると、ご自宅を訪問し、利用者本人や家族と面談を行います。この面談では、現在の生活状況、困っていること、どのような生活を送りたいかといった希望などを詳しく聞き取ります。ケアマネジャーは、これらの情報に基づいて、利用者に合った最適なケアプランを作成します。ケアプランには、利用するサービスの種類、回数、時間、費用などが具体的に記載されます。作成されたケアプランの内容について、利用者や家族がしっかりと理解し、同意することが重要です。

ケアプランに基づき、実際にサービスを提供してくれる事業者との契約手続きもケアマネジャーが支援します。サービス開始後も、ケアマネジャーの役割は終わりません。定期的に利用状況を確認するためのモニタリングを行い、状況の変化に応じてケアプランの見直しを行います。また、サービス利用に関する疑問や困りごとなど、いつでも相談に応じ、適切な助言や対応をしてくれます。このように、介護サービスの利用開始から継続的な支援まで、ケアマネジャーが中心となってサポートしてくれるため、良好なコミュニケーションを図ることがスムーズなサービス利用につながります。

地域における役割

地域での暮らしを支える拠点として、居宅介護支援事業所は大きな役割を担っています。高齢化が進む中で、地域住民が安心して暮らせるよう、様々な支援を行っています。その役割は多岐に渡り、単なる相談窓口にとどまりません。

まず、地域住民にとって身近な相談窓口として、介護に関する様々な悩みに対応しています。介護が必要になった際のサービス利用の手続きや、介護保険制度に関する疑問、日々の暮らしにおける困りごとなど、幅広い相談に応じ、必要な情報を提供しています。

次に、関係機関との連携を密にすることで、地域全体の介護サービスの質の向上に努めています。地域包括支援センターや病院、診療所、訪問看護ステーション、他の介護事業者など、様々な機関と協力体制を築き、利用者一人ひとりに最適な支援を提供できるよう調整しています。それぞれの機関が持つ専門性を活かし、切れ目のない支援を実現することで、利用者の生活を支えています。

さらに、地域社会への啓発活動にも力を入れています。介護に関する講演会や教室、地域住民向けの催しなどを開催し、介護についての正しい知識や理解を広める活動を行っています。介護予防の大切さを伝えることで、健康寿命の延伸にも貢献しています。また、こうした活動を通して、地域住民同士のつながりを深め、支え合いの心を育むことにもつながっています。

このように、居宅介護支援事業所は、地域に暮らす人々が安心して生活を送れるよう、様々な活動を通して地域社会に貢献しています。高齢者が住み慣れた地域で、自分らしく暮らし続けられるよう、今後もその役割はますます重要になっていくでしょう。

| 役割 | 内容 |

|---|---|

| 相談窓口 | 介護に関する様々な悩みに対応(サービス利用手続き、介護保険制度、日々の暮らしの困りごとなど) |

| 関係機関との連携 | 地域包括支援センター、病院、診療所、訪問看護ステーション、他の介護事業者等と連携し、利用者一人ひとりに最適な支援を提供 |

| 地域社会への啓発活動 | 講演会、教室、地域住民向けの催しなどを開催し、介護に関する知識・理解を広める活動、介護予防の大切さを伝える活動 |

費用について

在宅介護支援サービスを利用する際にかかる費用は、基本的に介護保険が適用されます。そのため、利用者の方の自己負担は、要介護度に応じて1割または2割となります。要介護1から要介護5までの区分に応じて、自己負担額が変わります。費用の計算方法は、サービスの利用料金に自己負担割合を掛けた金額になります。

ただし、介護保険には負担の上限が設けられています。これは、高額な介護費用がかかった場合でも、利用者の経済的な負担を抑えるための仕組みです。負担の上限額は、利用者の所得に応じて定められています。そのため、ひと月に利用したサービスの費用が高額になっても、自己負担額がこの上限を超えることはありません。安心してサービスを利用いただけます。

具体的な費用や負担の上限額については、利用する在宅介護支援事業所にお問い合わせください。事業所では、利用者の状況に合わせて、費用に関する詳しい説明を受けることができます。また、お住まいの市区町村の窓口や地域包括支援センターでも、費用の相談を受け付けていますので、お気軽にご相談ください。

介護保険制度は、高齢者が安心して生活を送れるように、経済的な負担を軽減することを目的とした制度です。費用の心配をせずに、必要なサービスを利用できるように、制度の内容を理解し、正しく利用することが大切です。介護保険制度を活用することで、住み慣れた地域で、安心して自分らしい生活を続けることができます。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 費用負担 | 要介護度に応じて1割または2割(介護保険適用) |

| 計算方法 | サービス利用料金 × 自己負担割合 |

| 負担上限 | あり(所得に応じて決定) |

| 費用に関する相談 | 在宅介護支援事業所、市区町村窓口、地域包括支援センター |

| 介護保険制度の目的 | 高齢者の経済的負担軽減、安心して生活を送れるようにする |