介護と介助:新ゴールドプランとは?

介護を学びたい

先生、「新ゴールドプラン」って、介護と介助のどちらに重点を置いて作られた計画なのでしょうか?

介護の研究家

良い質問ですね。新ゴールドプランは、主に「介護」に重点を置いています。高齢化が進む中で、自宅で介護が必要な高齢者が増えることを見越し、在宅介護の充実を図るための計画だったのです。

介護を学びたい

なるほど。では、「介助」については何も触れられていないのですか?

介護の研究家

そうではありません。介護サービスの中に介助の要素も含まれています。例えば、入浴や食事の介助も、新ゴールドプランで目指した在宅介護サービスの重要な一部です。つまり、新ゴールドプランは介護を包括的に捉え、その中で介助も重要な要素として位置づけていたと言えるでしょう。

新ゴールドプランとは。

『新しい黄金計画』(正式名称は新しいお年寄りの健康と福祉を進めるための10年間の戦略)という文書で説明されている「介護」と「介助」という言葉について説明します。この計画は、1994年に作られた、お年寄りの介護をより良くするための計画です。以前の「黄金計画」を改善し、お手伝いをする人の数や福祉施設の数を増やすことを目指しました。また、これからお年寄りの介護を支えるためのしくみを作るための土台となる考え方を新しく定めました。この計画は1999年度で終わり、その後は「黄金計画21」という新しい計画が作られました。

背景

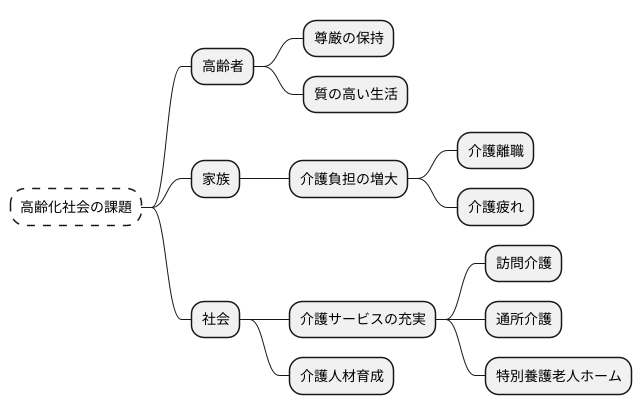

我が国では、急速な高齢化の進展に伴い、介護を必要とする高齢者の方が増加の一途をたどっています。これは、社会全体にとって大きな課題となっています。

核家族化や少子化なども相まって、家族による介護の負担はますます大きくなっており、介護のために仕事を辞めざるを得ない、いわゆる介護離職や、心身ともに疲弊してしまう介護疲れといった深刻な問題も増加しています。

このような状況を改善し、高齢者の方々が尊厳を保ちつつ、質の高い生活を送ることができるように、そして介護する家族の負担を軽減するために、国を挙げての対策が必要不可欠です。これまでの高齢者福祉施策の指針であったゴールドプランには、こうした課題に対応しきれていない部分がありました。

そこで、従来のゴールドプランを見直し、より充実した介護サービスを提供できる体制を整備するために、新たなゴールドプランが策定されました。具体的には、訪問介護や通所介護といった在宅サービスの拡充、特別養護老人ホームなどの施設整備の推進、介護人材の育成などが盛り込まれました。

この新ゴールドプランは、高齢者福祉の向上を目指す上で重要な一歩となるでしょう。高齢者の方々が安心して暮らせる社会、そして介護する家族も安心して生活を続けられる社会の実現に向けて、更なる努力が求められています。

目的

新しい黄金計画は、高齢者が長年暮らしてきた地域で、不安なく生活を続けられるようにすることを大きな目標として掲げました。この計画は、介護を必要とする人々が、住み慣れた場所で安心して暮らせるように、様々な支援の仕組みをより強くすることを目指しました。

具体的には、自宅で介護を受ける人々を支える訪問介護員(ホームヘルパー)の数を増やし、質を高めるとともに、介護を行うための施設の設備を整え、数を増やすことが計画されました。また、自宅で介護を行う家族を支えるためのサービス内容を充実させ、よりきめ細やかな支援を提供できるようにしました。

介護を担う人材の育成にも力が入れられました。質の高い介護を提供できるよう、研修制度などを充実させ、専門的な知識と技術を持つ人材を育成することで、介護の質の向上を目指しました。これらの取り組みを通して、介護が必要な高齢者一人ひとりに合った適切なサービスを提供できる体制を作り、高齢者が自分の力で生活できるよう支援し、地域社会への参加を促すことを目指しました。

さらに、家族による介護の負担を軽くすることも重要な課題として捉えられました。介護を行う家族が一時的に休息を取れるよう、一時的に介護を代行するサービス(レスパイトケア)などを拡充し、家族の負担軽減を図りました。新しい黄金計画は、高齢者の福祉をより良くしていくための大切な指針となり、その後の高齢者福祉政策に大きな影響を与えました。

| 施策 | 内容 | 目的 |

|---|---|---|

| 在宅介護支援の強化 | 訪問介護員(ホームヘルパー)数の増加と質の向上 | 住み慣れた場所で安心して暮らせるようにする |

| 介護施設の整備 | 施設の設備を整え、数を増やす | 介護を必要とする人が安心して暮らせるようにする |

| 家族介護支援の充実 | サービス内容の充実、きめ細やかな支援の提供 | 自宅で介護を行う家族を支える |

| 介護人材育成の強化 | 研修制度の充実、専門的人材の育成 | 質の高い介護を提供できる体制を作る |

| 高齢者の自立支援 | 高齢者が自分の力で生活できるよう支援、地域社会への参加を促す | – |

| 家族の介護負担軽減 | 一時的に介護を代行するサービス(レスパイトケア)などの拡充 | 家族の負担軽減を図る |

主な内容

新ゴールドプランは、高齢化社会への対応策として、介護サービスの基盤を築く上で重要な役割を果たしました。具体的な数値目標を掲げ、計画的にサービスを充実させることを目指しました。例えば、ホームヘルパーの養成人数や介護施設の整備数といった具体的な目標値を設定することで、必要なサービスを必要なだけ提供できる体制づくりを進めました。

在宅介護を支える体制づくりにも力が入れられました。在宅介護支援センターを各地に設置することで、高齢者やその家族が気軽に相談できる窓口を増やしました。また、訪問看護や訪問リハビリテーションといった在宅サービスの充実も図られました。これらのサービスによって、高齢者が住み慣れた地域で、必要な医療やリハビリを受けながら生活を続けられるよう支援しました。

新ゴールドプランは、地域で高齢者を支える仕組み、地域包括ケアシステムの構築にも大きく貢献しました。様々な機関が連携して、高齢者の生活を包括的に支える体制づくりを推進しました。

さらに、新ゴールドプランは、その後の介護保険制度導入への布石ともなりました。制度設計に必要なデータ収集や、サービス提供体制の整備など、介護保険制度の土台となる様々な準備が進められました。新ゴールドプランで培われた経験や知見は、介護保険制度の円滑な導入に役立ち、日本の介護の歴史における重要な一歩となりました。

| 新ゴールドプランの取り組み | 具体的な内容 |

|---|---|

| 介護サービス基盤の構築 | ホームヘルパー養成数の増加、介護施設整備数の増加など、数値目標を設定 |

| 在宅介護支援体制の構築 | 在宅介護支援センターの設置による相談窓口の増加、訪問看護・訪問リハビリテーションなどの在宅サービス充実 |

| 地域包括ケアシステム構築への貢献 | 多様な機関が連携した高齢者への包括的支援体制づくり |

| 介護保険制度導入への布石 | 制度設計に必要なデータ収集、サービス提供体制の整備 |

実施期間と成果

新ゴールドプランは、平成6年度から平成11年度までの6年間という期間にわたり、実施されました。この計画の主な目的は、高齢者が住み慣れた地域で安心して生活を続けられるよう、在宅介護サービスの充実を図ることでした。具体的には、ホームヘルパーの養成、介護施設の整備、在宅介護支援センターの設置などが重点的に進められました。

まず、ホームヘルパーについてですが、新ゴールドプランの実施期間中に、養成数が飛躍的に増加しました。これにより、高齢者の自宅での生活を支えるマンパワーが確保され、きめ細やかなサービス提供が可能となりました。高齢者にとっては、住み慣れた環境で、必要な時に必要な支援を受けられるようになり、生活の質の向上が期待できました。

次に、介護施設の整備についても、特別養護老人ホームをはじめとする様々な種類の施設の建設が進みました。これにより、在宅での生活が困難になった高齢者に対して、適切なケアを提供できる体制が整えられました。

さらに、在宅介護支援センターの設置も大きな成果の一つです。地域に密着した相談窓口として機能することで、高齢者やその家族が抱える様々な悩みに対応し、必要なサービスにつなげる役割を果たしました。ケアマネージャーと呼ばれる専門職員が配置されたことで、利用者一人ひとりに合わせたケアプランの作成が可能となり、より効果的な支援が提供できるようになりました。

これらの施策を通して、要介護高齢者の生活の質の向上だけでなく、介護を担う家族の負担軽減にも大きく貢献しました。新ゴールドプランは、その後の高齢者介護政策の土台を築き、高齢者福祉の発展に大きく寄与したと言えるでしょう。しかし、高齢化の急速な進展に伴い、新たな課題も浮き彫りになりました。更なるサービスの充実や、介護保険制度といった新たな仕組みの導入など、次の段階へと進む必要性が認識されるようになりました。

| 施策 | 内容 | 効果 |

|---|---|---|

| ホームヘルパー養成 | 養成数の飛躍的増加 | きめ細やかなサービス提供、生活の質の向上 |

| 介護施設整備 | 特別養護老人ホームをはじめとする様々な施設の建設 | 在宅生活が困難な高齢者への適切なケア提供体制の整備 |

| 在宅介護支援センター設置 | 地域密着型相談窓口の設置、ケアマネージャー配置 | 高齢者や家族の悩みに対応、個別ケアプラン作成による効果的な支援 |

その後の展開

平成12年度に幕を閉じた新ゴールドプラン。その取り組みは無駄になることなく、平成13年度からは新たな計画であるゴールドプラン21へと引き継がれました。新ゴールドプランが目指した介護サービスの基盤整備を土台として、ゴールドプラン21は、社会の高齢化の更なる進展を見据え、高齢者の福祉向上に向けた新たな目標を掲げました。 特に、2000年度に始まった介護保険制度は、ゴールドプラン21の柱の一つとして位置づけられました。この制度は、高齢者が必要なサービスを自ら選び、利用できるという画期的なものでした。

ゴールドプラン21では、認知症の高齢者に対する支援の充実が重点施策の一つとして掲げられました。認知症は、高齢者本人だけでなく、その家族にも大きな負担をかける問題です。認知症高齢者とその家族が安心して暮らせるよう、専門的な知識と技術を持った人材の育成や、相談支援体制の整備などが進められました。また、介護が必要になる状態を予防することも重要な課題として認識されました。介護予防の推進によって、高齢者が健康で自立した生活を長く続けられるよう、地域社会全体で取り組むことが求められました。

高齢化社会の進展は、今後ますます加速すると予想されています。そのため、質の高い介護サービスを安定して提供できる体制を構築することが、社会全体の喫緊の課題となっています。高齢者が住み慣れた地域で、安心して生活を続けられるよう、様々な関係者が協力し、知恵を出し合い、地域包括ケアシステムの構築を目指していく必要があります。これは、ゴールドプラン、そしてゴールドプラン21から続く、私たち社会全体の大きな責任です。

| プラン | 期間 | 概要 | 重点施策 |

|---|---|---|---|

| 新ゴールドプラン | ~平成12年度 | 介護サービスの基盤整備 | – |

| ゴールドプラン21 | 平成13年度~ | 高齢者の福祉向上、 2000年度開始の介護保険制度を柱の一つとする |

認知症高齢者への支援充実、 介護予防の推進 |

現代社会への影響

急速に進む高齢化は、現代社会のあらゆる側面に大きな影響を与えています。そして、高齢者が安心して暮らせる社会を実現するために重要な役割を担ってきたのが「新ゴールドプラン」です。この計画は、現在の介護サービスの土台を築いたと言えるでしょう。

新ゴールドプランは、様々な施策を通して介護サービスの充実を図りました。例えば、家庭で介護を担う家族を支えるホームヘルパーの育成は、質の高い在宅介護を実現するために不可欠な要素でした。また、介護施設の整備も進められ、高齢者が安心して生活できる場所の確保に貢献しました。

地域に根ざした介護サービスの提供も新ゴールドプランの重要な柱でした。地域包括ケアシステムの構築に大きな役割を果たした在宅介護支援センターの設置促進はその一例です。これらのセンターは、高齢者やその家族が抱える様々な課題に対応し、必要なサービスへの橋渡しをする役割を担っています。

新ゴールドプランで掲げられた理念は、現在の介護保険制度にも受け継がれています。高齢者が住み慣れた地域で、自分らしく、そして安心して生活できる社会の実現、これは私たちが目指すべき未来の姿です。新ゴールドプランは、その実現に向けて大きな一歩を踏み出したと言えるでしょう。

新ゴールドプランで得られた経験やそこから学んだ教訓は、今後の高齢者福祉政策を形作る上で貴重な財産となるはずです。高齢化がますます進む中で、新ゴールドプランの理念は、今後もその重要性を増していくでしょう。私たちは、この理念をしっかりと受け止め、より良い社会を築いていく必要があります。

| 新ゴールドプランの主な施策 | 内容 | 目的 |

|---|---|---|

| ホームヘルパーの育成 | 家庭で介護を担う家族を支援 | 質の高い在宅介護の実現 |

| 介護施設の整備 | 高齢者が安心して生活できる場所の確保 | 高齢者の生活の場の提供 |

| 在宅介護支援センターの設置促進 | 高齢者やその家族の相談支援、サービスへの橋渡し | 地域に根ざした介護サービスの提供 |