介護認定、変更できますか?

介護を学びたい

先生、「認定区分変更」ってよく聞くんですけど、介護が必要な状態になった時だけ申請するものなんですか?

介護の研究家

いい質問だね。認定区分変更は、状態が悪化した時だけでなく、逆に良くなった時にも申請できるんだよ。例えば、リハビリを頑張った結果、以前より介護が必要でなくなった場合なども申請できるんだ。

介護を学びたい

そうなんですね!つまり、介護の必要度合いが変わったら申請するものってことですね?

介護の研究家

その通り!状態が変わった時に、適切なサービスを受けられるように申請するものなんだよ。ちなみに、本人や家族だけでなく、介護事業者などが代行することもできるんだよ。

認定区分変更とは。

『認定区分変更』について説明します。介護保険では、どのくらい介護が必要かによって『要介護状態区分』が決まります。この区分は、介護の状況が変わると変更することができるのです。これを『認定区分変更』といいます。『区分変更』、『区分変更申請』、『認定区分変更申請』などと呼ばれることもあります。

例えば、最初に介護の認定を受けた時よりも状態が悪くなった場合や、逆に良くなった場合に、この変更を申請できます。

申請は本人や家族だけでなく、介護を支援してくれる事業者や介護施設でも代行できます。

介護認定とは

人は誰でも年を重ねるにつれて、身体の機能が衰えたり、病気によって日常生活を送ることが難しくなることがあります。そのような場合に、公的な支援を受けるための入り口となるのが「介護認定」です。

介護認定とは、どの程度の介護が必要な状態なのかを、客観的な基準に基づいて審査し、その状態に応じて必要なサービスの量や種類を決定する手続きのことです。認定を受けるためには、まずお住まいの市区町村の窓口に申請する必要があります。申請を受け付けた市区町村は、訪問調査や主治医の意見書などを基に、一次判定を行います。その後、コンピュータによる二次判定と、介護認定審査会による最終的な判定を経て、要支援1・2、要介護1~5の7段階のいずれかの区分に認定されます。

この区分によって、利用できる介護サービスの種類や、介護保険サービスを利用した場合の自己負担額の上限などが決まります。例えば、要支援1や2に認定された場合は、介護予防サービスを利用することができます。これは、運動器の機能向上や栄養改善などを通じて、要介護状態になることを予防するためのサービスです。また、要介護1~5に認定された場合は、訪問介護や通所介護、施設への入所など、さまざまな介護サービスを利用することができます。介護度が重くなるほど、利用できるサービスの種類や利用限度額が増えていきます。

介護が必要だと感じ始めたら、早めに市区町村の窓口に相談してみましょう。窓口では、申請手続きの案内だけでなく、介護に関する様々な相談にも乗ってくれます。介護認定を受けることで、経済的な負担を軽減しながら、必要な介護サービスを受け、自分らしい生活を続けることができるようになります。

認定区分の変更

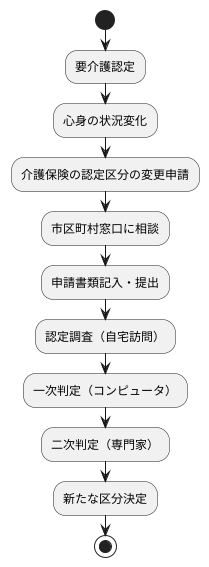

要介護認定を受けた後も、心身の状況は変化することがあります。たとえば、リハビリテーションに励んだ結果、日常生活動作が楽になったり、あるいは、病気や怪我によって以前より不自由を感じるようになったりすることもあります。このような状況の変化があった場合には、介護保険の認定区分の変更を申請することができます。

区分の変更申請は、最初の認定申請の手続きとほぼ同じです。まず、お住まいの市区町村の窓口に相談してみましょう。担当の職員が親切丁寧に手続きの方法を説明し、必要な書類を案内してくれます。申請書類を受け取ったら、必要事項を記入し、再び市区町村の窓口に提出します。申請書類には、現在の状況を詳しく記入しましょう。

書類が提出されると、再び認定調査が行われます。調査員が自宅を訪問し、心身の状態や日常生活の様子を確認します。その後、コンピュータによる一次判定と、医師や介護の専門家などによる二次判定を経て、新たな区分が決定されます。この審査には少し時間がかかる場合があるので、余裕をもって申請することが大切です。

心身の状況に変化を感じたら、早めに市区町村の窓口に相談しましょう。ためらわずに相談することで、適切な区分に変更され、必要なサービスを適切に利用できるようになります。介護保険制度を上手に活用し、より快適な日常生活を送れるようにしましょう。

申請の方法

介護認定の区分変更を希望する場合は、本人やご家族が直接申請を行うことができます。もし、手続きに不安がある場合や、お時間が取れない場合は、ケアマネージャーや介護施設の職員の方などに代行を依頼することも可能です。申請に必要な書類は、お住まいの市区町村の窓口で入手できます。窓口で直接受け取る以外にも、多くの自治体ではホームページからダウンロードできる場合もありますので、事前に確認しておくと便利です。

申請書類には、氏名や住所などの基本情報のほか、現在の健康状態や日常生活における困りごとなど、必要事項を記入します。記入漏れや誤りがあると手続きが遅れる可能性がありますので、注意深く記入しましょう。また、申請書類と一緒に、医師の意見書や介護保険証のコピーなど、必要な書類を添付する必要があります。必要な書類は、申請内容や自治体によって異なる場合がありますので、事前に窓口で確認することをお勧めします。

医師の意見書は、現在の健康状態や介護が必要な程度を医師に判断してもらうための大切な書類です。作成には費用がかかる場合もありますし、受診から意見書が完成するまでにある程度の時間がかかることもあります。申請前に、かかりつけ医に相談し、作成を依頼しておきましょう。

すべての書類が揃ったら、市区町村の窓口に提出します。提出方法は、窓口に直接持参する以外にも、郵送で受け付けている自治体もあります。申請から新たな区分が決定されるまでには、通常1ヶ月程度の期間がかかります。審査状況によっては、さらに時間がかかる場合もありますので、余裕を持って申請するようにしましょう。

手続きについてご不明な点や、申請書類の書き方など、どんな些細なことでもお気軽に市区町村の窓口や地域包括支援センターにご相談ください。専門の職員が、分かりやすく丁寧な説明をしてくれます。

申請の時期

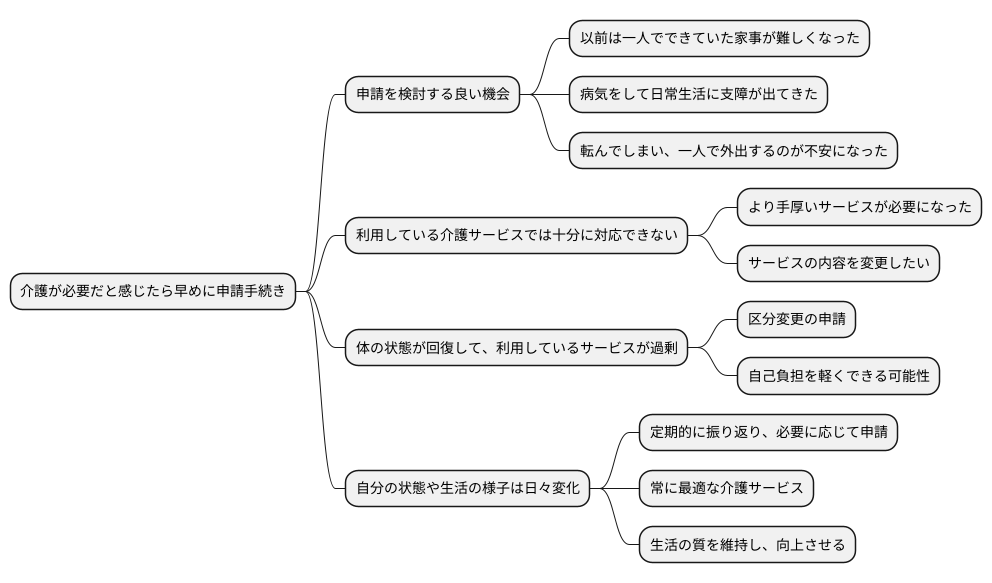

介護が必要だと感じたら、ためらわずに早めに申請手続きを行いましょう。「以前は一人でできていた家事が難しくなった」「病気をして日常生活に支障が出てきた」「転んでしまい、一人で外出するのが不安になった」など、体の状態や生活の様子に変化が現れたら、申請を検討する良い機会です。

また、現在利用している介護サービスでは十分に対応できないと感じた場合も、相談窓口に連絡してみましょう。専門家が状況を丁寧に聞き取り、適切なアドバイスをしてくれます。例えば、より手厚いサービスが必要になった、あるいはサービスの内容を変更したいといった場合も、相談することで解決策が見つかるかもしれません。

反対に、体の状態が回復して、利用しているサービスが過剰だと感じたら、区分変更の申請を検討してみましょう。利用状況に合わせてサービスを見直すことで、自己負担を軽くできる可能性があります。

自分の状態や生活の様子は日々変化するものです。定期的に振り返り、必要に応じて申請を行うことで、常に最適な介護サービスを受けることができます。適切なサービスを受けることは、生活の質を維持し、向上させる上で非常に大切です。一人で悩まず、まずは相談窓口に連絡してみましょう。専門家が親身になって相談に乗ってくれます。

変更による影響

介護を必要とする方の状態に応じて区分が決められており、この区分が変わることで利用できるサービスやその費用負担に影響が出ます。区分は定期的に見直され、心身の状態が変化した場合に変更されることがあります。

区分が上がると利用できるサービスの種類が増え、例えば、これまで自宅での入浴や食事の介助のみだったのが、デイサービスやショートステイなども利用できるようになるといったことがあります。利用できるサービスの限度額も増えるため、より多くの支援を受けられるようになります。ただし、サービスが増える分、自己負担額も増える可能性があります。負担が増えることで家計への影響も大きくなるため、変更後の費用をよく確認しておくことが大切です。

逆に区分が下がった場合は、これまで利用できていたサービスが利用できなくなる、あるいは利用できる回数が減るといった可能性があります。例えば、週に3回利用できていたデイサービスが週1回になる、といったケースも考えられます。利用できるサービスの種類が減ることで、これまで受けていた支援が減り、生活への影響が出る可能性があるため注意が必要です。一方で、自己負担額は減る可能性があります。

区分が変更された場合は、変更後のサービス内容や費用について、ケアマネジャーや市区町村の窓口に相談しましょう。ケアマネジャーは、変更後の区分に合わせたケアプランを作成し、必要なサービスが利用できるように調整してくれます。市区町村の窓口でも、利用できるサービスや費用、手続きなどについて詳しく教えてもらえます。変更によって生活に大きな影響が出る場合もありますので、変更内容をよく理解し、疑問点があれば解消しておくことが大切です。新しい区分に合わせたケアプランを作成してもらい、安心して生活を送れるように、事前にしっかりと相談し、準備を進めていきましょう。

| 介護区分 | 利用できるサービス | 自己負担額 | 生活への影響 | 相談窓口 |

|---|---|---|---|---|

| 区分上昇 | 種類が増加(例:入浴介助→デイサービス、ショートステイなど) 限度額増加 |

増加の可能性あり | より多くの支援を受けられる | ケアマネジャー、市区町村窓口 |

| 区分下降 | 種類が減少、利用回数減少(例:デイサービス週3回→週1回) | 減少の可能性あり | これまで受けていた支援が減り、生活への影響が出る可能性あり | ケアマネジャー、市区町村窓口 |

まとめ

人は誰でも年を重ねるにつれて、心身の状態は変化していくものです。そのため、介護を必要とする状態も常に一定ではなく、時間の経過とともに変化することがあります。要介護認定を受けて、介護サービスを利用し始めてからも、その状態は良くなったり悪くなったりする可能性があるのです。

介護が必要な状態に変化が見られたら、ためらわずに市区町村の窓口や地域包括支援センターに相談することが重要です。状態の変化を伝えることで、要介護認定の区分の変更申請ができます。この申請は、ご本人だけでなく、ご家族やケアマネジャーなど、身近な方が代行することも可能です。

認定区分は、介護サービスの種類や利用限度額などに影響します。例えば、以前よりも状態が悪化した場合、現在の区分よりも重い区分に変更されることで、より多くのサービスを利用できるようになります。逆に、状態が良くなった場合は、軽い区分に変更されることで、必要以上のサービス利用による自己負担の増加を防ぐことができます。

適切な区分に変更されることで、必要なサービスを必要なだけ利用できるようになり、その人らしい生活の維持・向上に繋がります。また、状態の変化に合わせたサービスの調整は、ご本人やご家族の身体的・精神的な負担を軽減することにも繋がります。

介護保険制度は、高齢者が安心して生活を送れるようにするための社会保障制度です。この制度を有効活用するためには、積極的に情報収集を行い、制度に関する正しい知識を身につけることが大切です。状態の変化を感じたら、すぐに相談し、適切なサービスを利用することで、より快適な生活を送ることができるでしょう。