リハビリテーションセンターとは?

介護を学びたい

先生、『リハビリテーションセンター』って、どんなところかよくわからないんですが…

介護の研究家

そうだね。簡単に言うと、けがや病気で体の機能が弱ってしまった人が、再び社会で生活できるように訓練する施設だよ。例えば、歩けなくなった人が再び歩けるように練習したり、手を使えなくなった人が再び使えるように訓練したりする場所だね。

介護を学びたい

へえ、そうなんですね。でも『介護』とどう違うんですか?

介護の研究家

いい質問だね。『介護』は、日常生活で困っていることを手伝うこと。例えば、食事やお風呂、着替えなど。一方、『リハビリテーション』は、失われた体の機能を回復させるための訓練のこと。つまり『リハビリテーションセンター』は、再び自分の力で生活できるように訓練する場所なんだ。

リハビリテーションセンターとは。

「介護」と「介助」という言葉について、『機能回復訓練施設』(体の機能を取り戻すための訓練から、社会復帰までを一貫して支援する施設のこと。相談を受け付け、状態を調べ評価し、心のケアを行い、社会復帰への意欲を高め、社会に適応するための能力開発訓練や、集団での活動などを通して、自立と共存できる力の向上を目指す。)について説明します。

役割と目的

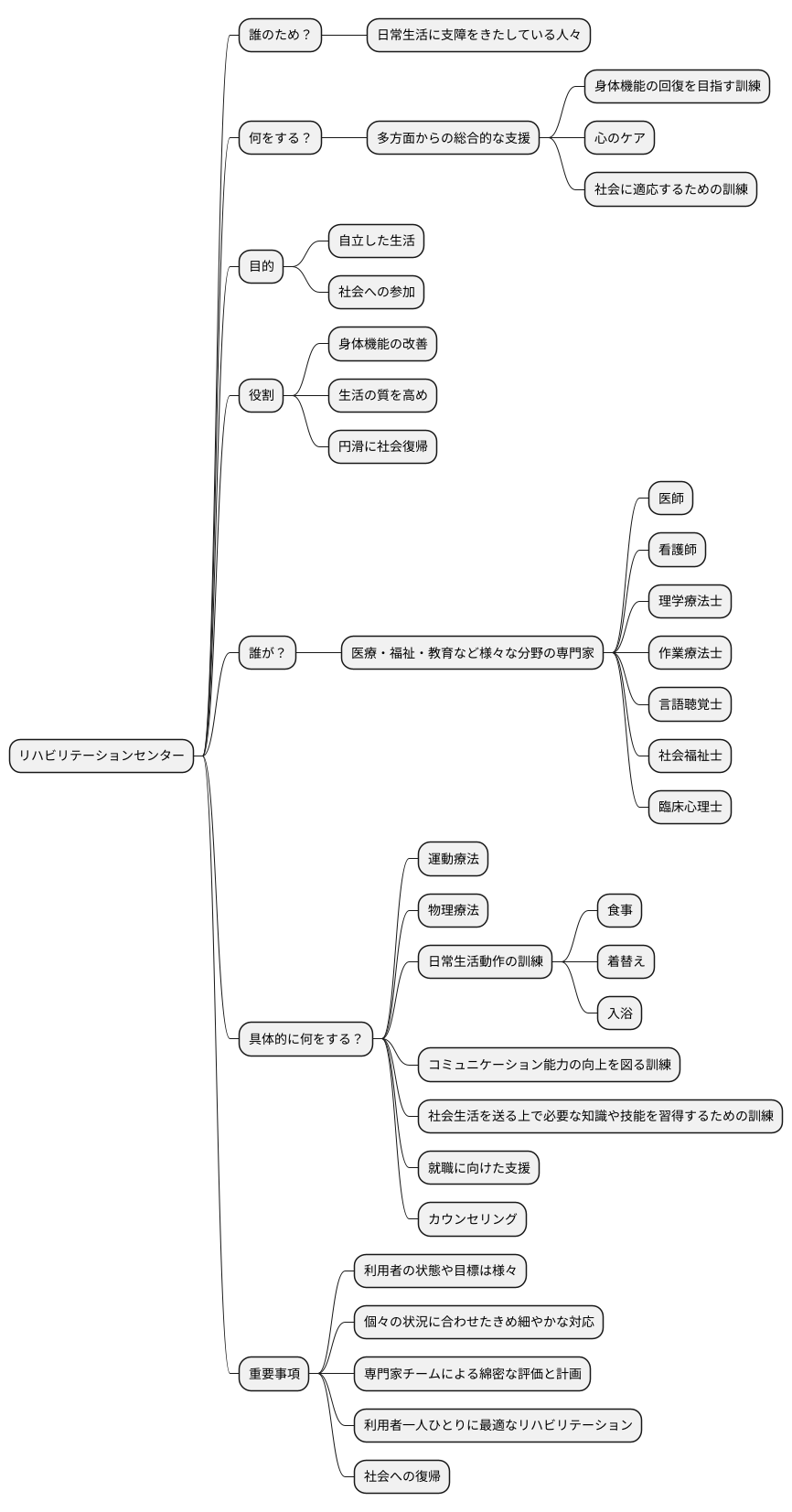

リハビリテーションセンターは、病気やけが、あるいは生まれつきの障がいによって日常生活に支障をきたしている人々が、再び社会生活を送れるように、多方面からの総合的な支援を行う施設です。

身体機能の回復を目指す訓練はもちろんのこと、心のケアや社会に適応するための訓練など、利用する一人ひとりの状態と目標に合わせた幅広いサービスを提供することで、自立した生活を送れるようにし、社会への参加を促すことを目的としています。

リハビリテーションセンターの役割は、身体機能の改善だけにとどまりません。一人ひとりの生活の質を高め、円滑に社会復帰できるよう支援するという大きな役割を担っています。そのため、医師や看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、社会福祉士、臨床心理士といった医療・福祉・教育など様々な分野の専門家が互いに連携し、利用者に最適なプログラムを提供しています。

具体的には、身体機能の回復を図るための運動療法や物理療法、日常生活動作の訓練、食事や着替え、入浴などの練習、コミュニケーション能力の向上を図る訓練、社会生活を送る上で必要な知識や技能を習得するための訓練、就職に向けた支援、そして心のケアのためのカウンセリングなどが行われています。

利用者の状態や目標は様々であるため、個々の状況に合わせたきめ細やかな対応が求められます。そのため、専門家チームによる綿密な評価と計画に基づき、利用者一人ひとりに最適なリハビリテーションを提供することで、社会への復帰を力強く後押ししています。

提供されるサービス

皆様の心身の健康と自立を支えるため、当施設では様々なサービスをご用意しております。身体機能の回復を目指す方へは、経験豊かな理学療法士と作業療法士が、お一人おひとりの状態に合わせた運動プログラムを作成し、日常生活動作の改善を支援いたします。

ことばによるコミュニケーションに課題を抱える方へは、言語聴覚士によるきめ細やかな訓練をご提供。発音や会話、食べること、飲み込むことの練習を通して、円滑な意思疎通を目指します。心の悩みに寄り添う心理士によるカウンセリングや、生活上の困りごとを解決するための社会福祉士による相談支援も実施しております。

看護師による健康管理も充実しており、日々の健康状態の確認や服薬管理などを通して、皆様の健康をサポートいたします。

社会参加への意欲を高めるため、仲間と交流できるグループ活動もご用意。共同作業やレクリエーションを通して、社会性を育み、自信を取り戻すお手伝いをいたします。また、就労を希望する方には、職業訓練や職場体験の機会も提供し、スムーズな社会復帰を支援いたします。

これらのサービスは、ご利用者様一人ひとりの状態や目標に合わせて、最適なプランを作成し提供いたします。まずはご相談ください。専門スタッフが丁寧に対応いたします。

| サービス | 対象 | 目的 | 専門職 |

|---|---|---|---|

| 身体機能回復支援 | 身体機能の回復を目指す方 | 日常生活動作の改善 | 理学療法士、作業療法士 |

| コミュニケーション支援 | ことばによるコミュニケーションに課題を抱える方 | 円滑な意思疎通 | 言語聴覚士 |

| 心理カウンセリング | 心の悩みに寄り添う | 心の健康維持・向上 | 心理士 |

| 相談支援 | 生活上の困りごとを抱える方 | 問題解決、生活の質の向上 | 社会福祉士 |

| 健康管理 | 全員 | 健康維持・管理 | 看護師 |

| グループ活動 | 社会参加への意欲を高める方 | 社会性の育成、自信回復 | – |

| 就労支援 | 就労を希望する方 | スムーズな社会復帰 | – |

利用対象者

リハビリテーションセンターの利用対象者は、病気や怪我、事故などによって身体機能や精神機能に何らかの支障が出ている人々です。身体機能の低下としては、脳卒中や脊髄損傷、交通事故の後遺症、骨折、関節の病気、筋肉の病気などが挙げられます。これらの病気や怪我により、立つ、歩く、座るといった基本的な動作や、食事、着替え、入浴などの日常生活動作が難しくなった人々がリハビリテーションの対象となります。精神機能の低下としては、認知症やうつ病、統合失調症などが挙げられます。これらの精神的な病気により、記憶力や判断力が低下したり、日常生活を送る意欲が減退したりすることで、生活に支障が出ている人々もリハビリテーションを受けることができます。

リハビリテーションセンターは、年齢を問わず、子供から高齢者まで幅広い世代の人々が利用できます。それぞれの年齢や発達段階、障害の程度に合わせたプログラムを提供することで、一人ひとりの状態に合わせた最適なリハビリテーションを行います。小児の場合は、脳性麻痺や発達障害など、成長に伴う課題を克服するためのリハビリテーションを行います。高齢者の場合は、加齢に伴う身体機能の低下を予防・改善し、健康寿命を延ばすことを目的としたリハビリテーションを行います。

身体的な障害だけでなく、精神的な障害を持つ方への支援も行っている施設もあります。精神的な障害を持つ方に対しては、作業療法やレクリエーション活動などを通して、社会参加への意欲を高め、日常生活能力の向上を支援します。

リハビリテーションセンターを利用するには、医師の診断や紹介状が必要となる場合があります。利用を希望する場合は、事前に施設に問い合わせ、必要な手続きを確認することが大切です。また、利用できるサービス内容や費用についても確認しておきましょう。

| 利用対象者 | 身体機能低下 | 精神機能低下 |

|---|---|---|

| 病気、怪我、事故などで身体機能や精神機能に支障がある人 | 脳卒中、脊髄損傷、交通事故の後遺症、骨折、関節の病気、筋肉の病気など | 認知症、うつ病、統合失調症など |

| 年齢層 | リハビリテーション内容 |

|---|---|

| 子供 | 脳性麻痺、発達障害など、成長に伴う課題を克服するためのリハビリテーション |

| 高齢者 | 加齢に伴う身体機能の低下を予防・改善し、健康寿命を延ばすことを目的としたリハビリテーション |

| その他 |

|---|

| 身体的な障害だけでなく、精神的な障害を持つ方への支援も行っている施設もある |

| 医師の診断や紹介状が必要となる場合がある |

施設の種類と特徴

回復期、維持期、生活期など、様々な状態の方に合わせた様々な形態のリハビリテーション施設があります。大きく分けて、入院して集中的なリハビリテーションを受ける病院併設型、自宅から通ってリハビリテーションを受ける通所型、そしてセラピストが自宅を訪問してリハビリテーションを行う訪問型の3つの種類があります。

病院併設型は、医師や看護師による医療ケアを受けながら、集中的にリハビリテーションに取り組むことができるのが特徴です。脳卒中や骨折など、病状が安定した後の回復期の方に適しています。充実した設備と専門性の高いスタッフのもとで、日常生活動作の回復や社会復帰を目指したプログラムが提供されます。

通所型は、自宅での生活を続けながら、定期的にリハビリテーションに通うことができます。身体機能の維持向上や生活の質の向上を目的としたプログラムが提供され、他の利用者との交流を通して社会参加の機会を得ることもできます。

訪問型は、通院が困難な方にとって、自宅で専門的なリハビリテーションを受けられる貴重な選択肢です。住み慣れた環境で、個々の状態に合わせたプログラムを提供することで、日常生活の自立支援を目指します。

さらに、特定の疾患や障害(例えば、脳血管疾患、整形外科疾患、心大血管疾患、呼吸器疾患など)に特化した専門的なリハビリテーションセンターもあります。それぞれの施設は、提供するサービス内容や設備、専門スタッフの構成が異なっています。そのため、ご自身の状態や目的に合った施設を選ぶことが大切です。施設のホームページやパンフレットで情報収集したり、見学や相談窓口を利用して、実際に施設の雰囲気やサービス内容を確認することをお勧めします。担当者とじっくり話し合い、疑問点や不安な点を解消した上で、最適な施設を選びましょう。

| 種類 | 特徴 | 対象者 | 目的 |

|---|---|---|---|

| 病院併設型 | 医療ケアを受けながら集中的なリハビリテーションが可能 | 病状が安定した後の回復期の方 | 日常生活動作の回復、社会復帰 |

| 通所型 | 自宅での生活を続けながら、定期的にリハビリテーションに通う | 身体機能の維持向上、生活の質の向上を目指す方 | 身体機能の維持向上、生活の質の向上、社会参加 |

| 訪問型 | 通院が困難な方に対し、自宅でリハビリテーションを提供 | 通院が困難な方 | 日常生活の自立支援 |

利用の流れと費用

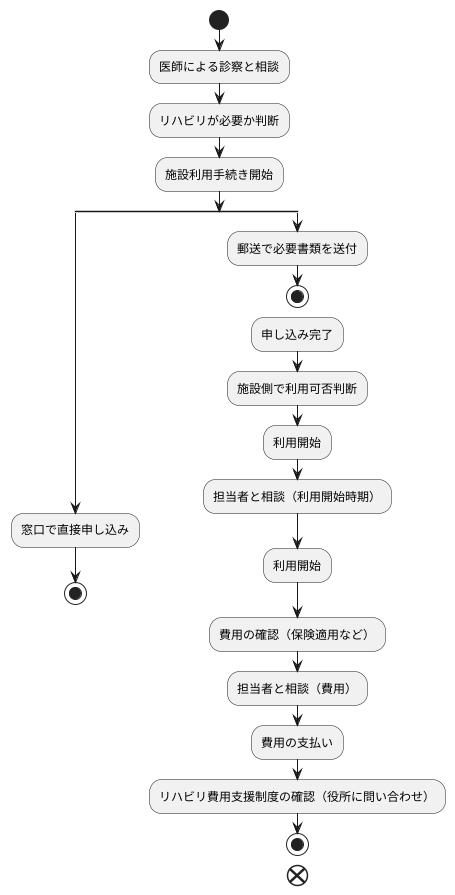

この施設を利用するには、まず医師による診察と相談から始まります。体に不自由な部分などについて医師に相談し、リハビリが必要かどうかを判断してもらいます。リハビリが必要と判断された場合、この施設を利用するための手続きを始めることができます。

施設を利用するための申し込み方法は、窓口で直接申し込む方法と、郵送で必要書類を送る方法があります。どちらの方法で申し込む場合でも、必要な書類がありますので、事前に担当者に確認しておきましょう。申し込みが完了し、施設側で利用が可能と判断された後、施設の利用を開始できます。利用開始時期については、施設側の状況や利用者の状況によって変わるため、担当者とよく相談することが大切です。

利用にかかる費用については、施設によって大きく異なる場合があります。また、健康保険が使える場合と使えない場合があり、利用者の状況によっても変わってきます。例えば、体に不自由な方の手帳をお持ちの方は、費用の負担が軽くなる場合があります。費用のことについては、事前にしっかりと確認しておくことが重要です。費用の支払方法も、施設によって異なる場合がありますので、こちらも併せて確認しておきましょう。

さらに、お住まいの地域によっては、リハビリ費用を支援する制度が用意されている場合があります。これらの制度を利用することで、費用の負担を軽減できる可能性がありますので、一度お住まいの地域の役所に問い合わせてみると良いでしょう。

まとめ

身体に不自由を抱える方々が社会復帰を目指す上で、回復支援施設はなくてはならない存在です。回復支援施設では、身体機能の回復を目指す訓練だけでなく、心のケアや社会生活に適応するための訓練など、多様な支援を提供しています。利用者一人ひとりの自立と社会参加を後押しすることを目的としています。

回復支援施設には様々な種類があり、それぞれに特色があります。例えば、脳卒中など脳に損傷を受けた方のための施設、怪我や病気の後遺症で身体に不自由が生じた方のための施設、高齢者のための施設などがあります。また、提供される支援内容も施設によって異なります。身体機能の回復訓練に重点を置いた施設もあれば、社会生活への適応訓練に力を入れている施設、心のケアに重点を置いた施設もあります。そのため、ご自身の状態や希望に合った施設を選ぶことが大切です。

回復支援施設の利用を考えている方は、まず情報収集を行いましょう。施設のホームページや案内資料を見るのはもちろん、実際に施設に見学に行ったり、相談窓口を利用したりすることで、具体的なイメージを持つことができます。見学では、施設の雰囲気や設備、職員の対応などを確認し、疑問点や不安なことは積極的に質問しましょう。相談窓口では、利用手続きや費用、提供される支援内容などについて詳しく聞くことができます。

適切な回復支援を受けることは、より良い生活を送るための大きな一歩となります。焦らず、ご自身のペースで回復を目指していくことが重要です。回復支援施設は、その道のりを支える心強い味方となるでしょう。様々な情報を集め、ご自身に最適な施設を見つけてください。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 回復支援施設の役割 | 身体機能の回復訓練、心のケア、社会生活適応訓練など多様な支援を提供し、利用者の自立と社会参加を後押しする。 |

| 施設の種類 | 脳損傷者向け、怪我・病気後遺症者向け、高齢者向けなど。提供される支援内容も施設ごとに異なる。 |

| 施設選びのポイント | 自身の状態や希望に合った施設を選ぶことが大切。 |

| 情報収集方法 | ホームページ、案内資料、施設見学、相談窓口の活用。見学では雰囲気、設備、職員の対応を確認し、疑問点は質問する。相談窓口では利用手続き、費用、支援内容を聞く。 |

| その他 | 適切な回復支援はより良い生活への一歩。焦らず、自分のペースで回復を目指し、施設を心強い味方とする。 |