老人ホームの種類と選び方

介護を学びたい

先生、「老人ホーム」の種類がたくさんあってよくわからないのですが、簡単に教えてもらえますか?

介護の研究家

そうだね、たくさんあって難しいよね。大きく分けると、お金をあまりかけずに済む公的な施設と、費用はかかるけどサービスが充実している私的な施設があるんだよ。

介護を学びたい

公的な施設と私的な施設…ですか。もう少し詳しく教えてください。

介護の研究家

例えば、公的な施設には生活保護を受けている人などが対象の『養護老人ホーム』や、費用が抑えられている『軽費老人ホーム』がある。一方、私的な施設には、比較的費用が安い『ケアハウス』や、サービスが充実していて費用も高額な『有料老人ホーム』などがあるんだよ。

老人ホームとは。

「介護」と「介助」といった言葉に関連して、「老人ホーム」について説明します。「老人ホーム」とは、介護が必要と認定されたお年寄りのうち、自宅で一人で生活するのが難しい方が入居する福祉施設です。設置者には、市町村や民間の会社などがあり、公的な「養護老人ホーム」や、同じく公的な「軽費老人ホームA型・B型」、市町村や社会福祉法人が設置する「特別養護老人ホーム」、財団法人や社団法人、医療法人が設置する「ケアハウス」、民間の会社が設置する「有料老人ホーム」などがあります。「老人ホーム」は昔は「養老院」と呼ばれていて、日本で初めてできたのは明治28年(1895年)、東京に女性のお年寄りのための施設が作られたのが始まりです。その後、昭和25年(1950年)に「養老施設」と名前が変わり、さらに昭和38年(1963年)に老人福祉法が作られたのをきっかけに「老人ホーム」と呼ばれるようになりました。

老人ホームとは

老人ホームとは、年を重ねるにつれて、日常生活を送るのが難しくなったお年寄りのための住まいです。食事の準備やお風呂、トイレといった身の回りのことを手伝ってもらいながら、安心して暮らすことができます。家でのお世話が難しくなった時や、一人で暮らしていて不安がある時などに、利用を考えることができます。

老人ホームは、ただ住む場所を提供するだけではありません。お年寄りの体の状態や心の状態に合わせたお世話や、健康面での支えも行っています。そのため、お年寄りができる限り自分の力で生活できるように手助けする場所としての役割も担っています。

また、趣味活動や人との交流の機会も用意されており、社会から孤立することを防ぎ、日々の暮らしをより豊かにすることにも役立っています。例えば、みんなで歌を歌ったり、ゲームをしたり、季節の行事を楽しんだりするなど、様々な活動を通して他の入居者と交流することができます。

近年、高齢化が進むにつれて、老人ホームの必要性はますます高まってきています。様々なニーズに対応するために、例えば、自立している方向け、介護が必要な方向け、認知症の方向けなど、様々なタイプの施設があります。費用やサービス内容も施設によって異なるため、よく調べて自分に合った老人ホームを選ぶことが大切です。

さらに、老人ホームには、常駐の職員がいます。日中はもちろん、夜間も職員がいるため、急な体調の変化などがあってもすぐに対応してもらえます。看護士や介護福祉士などの資格を持った職員が配置されている施設も多く、安心して過ごすことができます。

| 特徴 | 詳細 |

|---|---|

| 日常生活の支援 | 食事、入浴、トイレなどの介助を提供 |

| 健康管理とケア | 個々の状態に合わせたケアと健康面のサポート |

| 社会参加の促進 | 趣味活動や交流機会の提供 |

| 多様な施設タイプ | 自立、要介護、認知症など様々なニーズに対応 |

| 24時間体制のサポート | 常駐職員によるケアと緊急時の対応 |

様々な種類の老人ホーム

高齢化社会の進展に伴い、様々な種類の老人ホームが登場しています。大きく分けて公的な施設と民間の施設があり、それぞれの特徴を理解することが大切です。公的な施設は、費用が比較的安く抑えられることが大きなメリットです。市区町村が運営する特別養護老人ホームは、要介護3以上の高齢者を対象に、日常生活における介護サービスを提供しています。都道府県が設置する養護老人ホームは、環境上の理由や経済的な理由により、居宅での生活が困難な高齢者を対象としています。また、軽費老人ホームは、低所得の高齢者に対して、安価な居住費で生活の場を提供しています。しかし、これらの公的な施設は、入所条件が厳しく、待機期間が長期にわたるという現状があります。

一方、民間の施設は、多様なサービスと比較的緩やかな入所条件が特徴です。有料老人ホームは、居住費、食費、光熱費、介護サービス費などがパッケージ化されており、入居者のニーズに合わせた様々なサービスを選択できます。サービス付き高齢者向け住宅は、比較的自立度の高い高齢者を対象に、バリアフリーの住環境と生活支援サービスを提供しています。費用は施設によって大きく異なりますが、一般的に公的な施設よりも高額になります。近年では、認知症高齢者に対応したグループホームや、医療ニーズの高い高齢者に対応した介護医療院など、より専門性の高い施設も増加しています。グループホームは、少人数のグループで共同生活を送ることで、認知症の症状の進行を穏やかにすることを目指しています。介護医療院は、病院と老人ホームの中間的な役割を担い、医療依存度の高い高齢者に対して、継続的な医療ケアと日常生活の支援を提供しています。このように、老人ホームには様々な種類があり、提供されるサービス内容や費用、入所条件などもそれぞれ異なります。そのため、自身の状況や希望、家族の意向などを考慮し、最適な施設を選ぶことが重要です。事前に見学や相談を行い、納得のいく選択をしましょう。

| 施設の種類 | 運営 | 対象者 | 特徴 |

|---|---|---|---|

| 特別養護老人ホーム | 公的(市区町村) | 要介護3以上 | 日常生活介護、費用が安い、入所条件が厳しく待機期間が長い |

| 養護老人ホーム | 公的(都道府県) | 環境上・経済的に自宅生活困難な高齢者 | 費用が安い、入所条件が厳しく待機期間が長い |

| 軽費老人ホーム | 公的 | 低所得の高齢者 | 安価な居住費、入所条件が厳しく待機期間が長い |

| 有料老人ホーム | 民間 | – | 多様なサービス、費用が高い、比較的入所しやすい、費用はパッケージ化 |

| サービス付き高齢者向け住宅 | 民間 | 比較的自立度の高い高齢者 | バリアフリー、生活支援サービス、費用が高い、比較的入所しやすい |

| グループホーム | 民間 | 認知症高齢者 | 少人数グループ共同生活、専門性が高い、費用が高い、比較的入所しやすい |

| 介護医療院 | 民間 | 医療ニーズの高い高齢者 | 医療ケアと生活支援、専門性が高い、費用が高い、比較的入所しやすい |

老人ホームを選ぶポイント

高齢者施設を選ぶということは、これからの人生における住まいを決める大切な機会です。どのような点に注意すれば、自分らしい暮らしを送れる施設と出会えるのでしょうか。いくつかの大切なポイントをご紹介いたします。

まず、費用の問題は避けて通れません。公的な施設は比較的費用が抑えられますが、利用できる人数も限られています。民間の施設は費用が高額になる場合もありますが、サービス内容も多岐にわたります。どれくらいの費用を負担できるのか、収入や貯蓄をしっかりと確認し、無理のない範囲で選択することが大切です。将来の年金収入なども考慮に入れ、長期的な視点で検討しましょう。

次に、施設で提供されるサービス内容を確認しましょう。食事、入浴、トイレの介助といった日常生活の支援はどこでも行っていますが、それ以外にも、機能訓練やレクリエーション、医療的なケアなど、施設によって提供されるサービスは様々です。ご自身の現在の状態や、今後どのような生活を送りたいのかを具体的に考え、必要なサービスが提供されているかを確認しましょう。

施設の立地も重要な要素です。ご家族が面会しやすい場所にあるのか、近くに病院やお店があるかなど、生活の利便性を考慮しましょう。自然豊かな環境を好む方、都会の利便性を求める方など、それぞれの希望に合った環境を選ぶことが大切です。

最後に、施設の雰囲気です。パンフレットやホームページだけでは分からない部分は、実際に足を運んで確認することをお勧めします。職員の方々の対応や入居されている方々の様子、施設内の清潔さなど、肌で感じる雰囲気は、そこで暮らす上で重要な要素となります。可能であれば、体験入居などを利用し、より深く施設の雰囲気を味わってみましょう。施設を選ぶ際には、これらのポイントを総合的に判断し、ご自身に合った理想の住まいを見つけてください。

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 費用 |

|

| サービス内容 |

|

| 立地 |

|

| 雰囲気 |

|

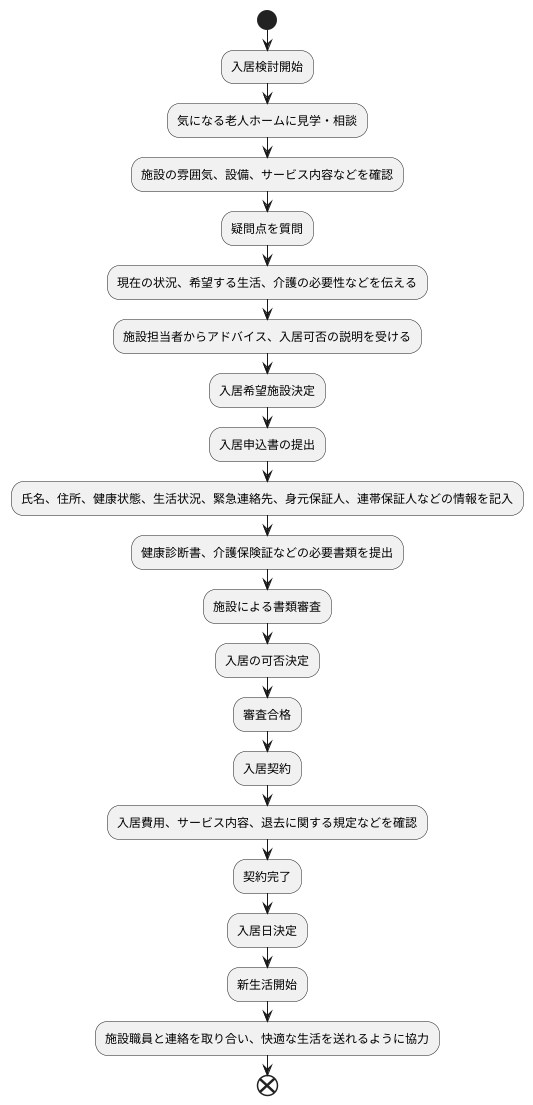

老人ホームの入所手続き

老人ホームへの入居は、人生における大きな転換期であり、ご本人だけでなくご家族にとっても重要な決断です。そのため、入居までの手続きをしっかりと理解しておくことが大切です。入居を検討し始めたら、まずは気になる老人ホームに見学や相談に行きましょう。見学では、施設の雰囲気や設備、サービス内容などを実際に見て確認し、疑問点があれば積極的に質問することが重要です。相談では、ご本人の現在の状況や希望する生活、介護の必要性などを詳しく伝えましょう。施設の担当者は、これらの情報に基づいて適切なアドバイスや入居の可否について説明してくれます。

入居を希望する施設が決まったら、正式な手続きが始まります。まずは入居申込書を提出します。申込書には、ご本人の氏名や住所、健康状態、生活状況などの基本情報の他に、緊急連絡先や身元保証人、連帯保証人などの情報も必要です。これらの情報は、万が一の場合に備えて非常に重要ですので、正確に記入しましょう。また、申込書と併せて、健康診断書や介護保険証などの必要書類も提出します。これらの書類は施設によって異なる場合がありますので、事前に確認しておきましょう。書類が受理されると、施設側で審査が行われます。審査では、ご本人の状況や希望、施設の受け入れ態勢などを総合的に判断し、入居の可否が決定されます。

審査に通ると、いよいよ入居契約となります。契約内容には、入居費用やサービス内容、退去に関する規定などが含まれますので、しっかりと確認し、不明な点は質問するようにしましょう。契約が完了すれば、入居日が決定し、新しい生活が始まります。入居後も、施設の職員と密に連絡を取り合い、ご本人が快適な生活を送れるように協力していくことが大切です。なお、入居までの期間や必要書類、費用などは施設によって大きく異なります。複数の施設を比較検討する際には、これらの点を事前に確認し、ご自身に合った施設を選ぶことが重要です。

老人ホームと家族の関わり

高齢者が老人ホームに入所した後も、家族との繋がりは生活の質を大きく左右する重要な要素です。離れて暮らすことになっても、心を通わせる時間を持ち続けることで、高齢者の精神的な安定を保ち、より豊かな生活を送る支えとなります。

定期的な面会は、直接顔を合わせ、近況を語り合う貴重な機会です。言葉だけでなく、表情や雰囲気から、言葉にできない思いを感じ取ることもできます。直接会うのが難しい場合でも、電話や手紙でこまめに連絡を取り合うことで、繋がりを保つことができます。声の調子や文字から、元気に過ごしているか、何か困っていることはないかなど、様子を伺うことができます。

また、施設での生活の様子や健康状態を把握することも、家族の大切な役割です。面会や連絡を通して、日々の暮らしぶり、食事や睡眠、趣味や楽しみなどについて話を聞き、変化に気づくことで、早期に対応することができます。もし気になる点があれば、施設の職員に相談し、協力して解決策を探ることが大切です。施設の職員は、日々のケアを通して高齢者の状態を詳しく把握しています。家族と職員が情報を共有し、連携することで、よりきめ細やかな対応が可能になります。

家族は、高齢者にとってかけがえのない存在であり、心の支えです。離れていても、常に気にかけ、見守っていることを伝えることが大切です。また、老人ホームによっては、家族会やイベントが開催される場合があります。これらの機会に積極的に参加することで、他の入居者やその家族と交流し、情報交換や悩み相談などを通して、互いに支え合うことができます。

高齢者が安心して快適な生活を送れるように、家族と施設が協力して支えていくことが重要です。信頼関係を築き、共に寄り添い、協力していくことで、高齢者の生活の質を高め、穏やかな日々を支えることができます。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 面会・連絡 | 定期的な面会、電話や手紙での連絡で近況を把握し、言葉にできない思いを感じ取る。高齢者の様子を伺い、元気に過ごしているか、困りごとがないかを確認する。 |

| 生活・健康状態の把握 | 面会や連絡を通して、日々の暮らしぶり、食事や睡眠、趣味や楽しみなどについて話を聞き、変化に気づく。気になる点があれば、施設の職員に相談し、協力して解決策を探る。 |

| 家族の役割 | 高齢者にとってかけがえのない存在であり、心の支え。離れていても、常に気にかけ、見守っていることを伝える。 |

| 施設との連携 | 家族と施設が協力して高齢者を支える。家族会やイベントに参加し、他の入居者や家族と交流し、情報交換や悩み相談などを通して、互いに支え合う。信頼関係を築き、共に寄り添い、協力していくことで、高齢者の生活の質を高め、穏やかな日々を支える。 |

今後の老人ホームの展望

急速に進む高齢化社会において、老人ホームは今後ますます重要な役割を担うこととなります。これまでの画一的な施設運営から脱却し、入居者の多様なニーズに対応できるよう、様々な種類の施設整備が進むでしょう。

例えば、近年増加している認知症高齢者には、認知症の進行を遅らせ、穏やかに過ごせるよう専門的なケアを提供する施設の充実が不可欠です。また、持病をお持ちであったり、医療依存度の高い高齢者には、医療機関との連携を強化した施設が必要となります。さらに、住み慣れた地域で最期まで暮らしたいという高齢者の思いに応えるためには、在宅介護サービスと連携し、必要な時に必要な支援を提供できる体制を整える必要があります。

地域包括ケアシステムの構築も今後の老人ホームにとって重要な課題です。高齢者が住み慣れた地域で安心して生活を続けられるよう、老人ホームが地域社会との連携を深め、地域住民との交流の場を設けるなど、地域社会の一員として活躍できる場を創出していくことが求められます。

科学技術の進歩も、今後の老人ホームのあり方を変えていくでしょう。情報通信技術を活用した見守りシステムや、介護記録の電子化などは、介護職員の負担軽減や業務効率化に大きく貢献します。また、近年開発が進む介護ロボットの導入により、人手不足の解消や、高齢者の身体機能の維持・向上といった効果も期待されます。

これらの取り組みを通じて、老人ホームは単なる居住空間ではなく、高齢者が安心して生きがいを感じながら生活できる場所へと進化していくと考えられます。高齢者がそれぞれの個性や能力を発揮し、地域社会に貢献できるよう、老人ホームが積極的に支援していくことが、これからの高齢化社会において重要となるでしょう。

| 今後の老人ホームの役割 | 具体的な取り組み |

|---|---|

| 認知症高齢者への対応 | 認知症の進行を遅らせ、穏やかに過ごせるよう専門的なケアを提供する施設の充実 |

| 医療依存度の高い高齢者への対応 | 医療機関との連携を強化した施設 |

| 住み慣れた地域での生活支援 | 在宅介護サービスと連携し、必要な時に必要な支援を提供できる体制 |

| 地域包括ケアシステムの構築 | 地域社会との連携を深め、地域住民との交流の場を設けるなど、地域社会の一員として活躍できる場を創出 |

| 科学技術の活用 |

|

| 高齢者の生きがい支援 | 高齢者がそれぞれの個性や能力を発揮し、地域社会に貢献できるよう、老人ホームが積極的に支援 |