施設サービスの種類と概要

介護を学びたい

先生、「施設サービス」って要介護認定を受けた人が施設で受けるサービスのことですよね?でも、ちょっと種類とかがよくわからないです。

介護の研究家

そうだね。「施設サービス」は介護が必要な人が施設で受けるサービスで、大きく分けて3つの種類があるんだよ。特別養護老人ホーム、老人保健施設、そして療養型病床群だ。

介護を学びたい

3種類もあるんですね!それぞれどんな人が利用するんですか?

介護の研究家

それぞれ状態や必要なサービスが違う人が利用するんだ。例えば、特別養護老人ホームは、在宅での生活が難しくなった人が主に利用する施設だよ。老人保健施設は、リハビリテーションなどに力を入れている施設で、在宅復帰を目指す人が多い。療養型病床群は、長期の医療ケアが必要な人が利用する施設だね。

施設サービスとは。

お年寄りの世話に関する言葉、「介護」と「手伝い」について説明します。特に、介護保険を使った施設でのサービスについてお話します。このサービスは、施設で世話をするもので、「施設サービス」と呼ばれます。「施設サービス」には三つの種類があります。一つ目は特別養護老人ホーム、二つ目は老人保健施設、三つ目は療養型の病院です。これらの施設では、入所している介護が必要と認められたお年寄り一人ひとりに合わせた世話の計画、「施設サービス計画」を作ります。この計画は、ケアマネージャーと呼ばれる専門家が立てます。「施設サービス」を受けられるのは、介護が必要と認められたお年寄りだけです。手伝いが必要と認められたお年寄りは対象外です。また、特別養護老人ホームで行われるサービスは「介護福祉施設サービス」と呼ばれます。

施設サービスとは

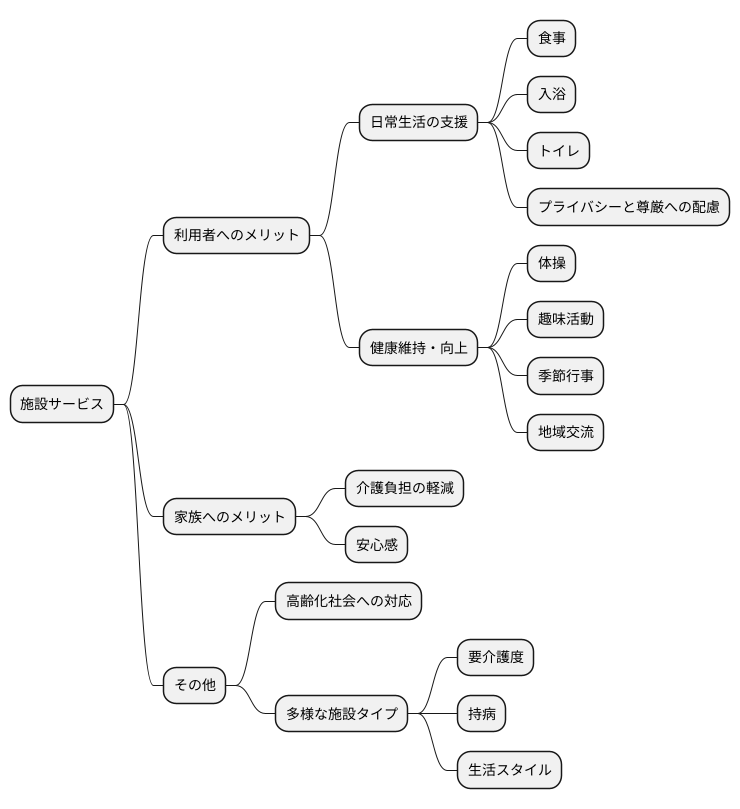

介護を必要とする人が、自宅ではなく施設で生活を送るためのサービスが施設サービスです。これは、介護保険制度の利用対象となるサービスの一つで、様々な事情で家庭での生活が難しくなったお年寄りの暮らしを支えるものです。

施設に入所することで、食事の用意や片付け、お風呂への入退場や洗髪、トイレの介助といった日常生活における様々なサポートを受けられます。栄養バランスのとれた食事は、健康維持に欠かせませんし、清潔で快適な環境で過ごすことは、心身の健康につながります。これらの介助は、単に身体的なお手伝いをするだけでなく、利用者のプライバシーや尊厳に配慮しながら、その人らしい生活を尊重する形で提供されます。

施設サービスでは、日常生活の支援だけでなく、心身ともに健康に過ごせるような取り組みも大切にしています。例えば、身体機能の維持・向上のための体操や、趣味活動、季節ごとの行事、地域との交流など、様々な活動を通して社会とのつながりを保ち、生きがいを感じられるように支援しています。

また、施設サービスは、介護をする家族の負担を軽減するという役割も担っています。介護は肉体的にも精神的にも大きな負担となる場合があり、家族が介護に専念することで、自身の生活や仕事に支障が出てしまうこともあります。施設サービスを利用することで、家族は介護の負担を軽減し、自身の生活や仕事とのバランスを保つことができます。同時に、離れて暮らす家族が安心して過ごせるようになり、施設は利用者本人だけでなく、家族にとっても大きな支えとなっています。

高齢化が進むにつれて、施設サービスへの需要はますます高まっており、それに伴い、様々なタイプの施設が整備されています。要介護度や、持病の有無、生活スタイルなど、一人ひとりの状況に合わせた施設選びが大切です。

サービスの種類

介護が必要になった時、どのようなサービスを受けられるのか、様々な種類があり迷ってしまう方も多いでしょう。施設サービスだけでも大きく分けて三つの種類があります。一つ目は特別養護老人ホームです。ここは、常に介護が必要で、自宅での生活が困難な方のための施設です。食事、入浴、排泄などの日常生活の支援はもちろん、機能訓練やレクリエーションなども提供しています。家庭環境や経済的な理由で自宅での生活が難しくなった高齢者にとって、終の棲家となる場合も多い施設です。二つ目は老人保健施設、通称「老健」です。ここは、病院での治療を終えた後、自宅に戻るための準備をする場所です。理学療法士や作業療法士などの専門スタッフによるリハビリテーションを通して、日常生活に必要な動作の回復を目指します。また、看護師による医療ケアや介護福祉士による日常生活の支援も提供され、在宅復帰に向けた包括的な支援体制が整っています。そして三つ目は介護療養型医療施設です。ここは、長期の療養が必要な方のための施設です。病状が安定しているものの、医療的なケアが必要な高齢者を受け入れています。医師や看護師による医療提供に加え、日常生活の支援も行われます。特別養護老人ホームとの違いは、医療行為の提供が中心となる点です。このように、それぞれの施設は異なる目的と機能を持っています。利用者の身体の状態はもちろん、家庭環境や経済状況なども考慮して、最適な施設を選ぶことが大切です。どの施設が最適か判断に迷う場合は、お住まいの市町村の窓口や地域包括支援センターに相談することをおすすめします。専門の相談員が、利用者の状況を丁寧に聞き取り、適切なアドバイスを無料で提供してくれます。

| 施設の種類 | 対象者 | 主なサービス内容 |

|---|---|---|

| 特別養護老人ホーム | 常に介護が必要で、自宅での生活が困難な方 | 食事、入浴、排泄などの日常生活支援、機能訓練、レクリエーション |

| 老人保健施設(老健) | 病院での治療を終えた後、自宅に戻るための準備をする方 | リハビリテーション、医療ケア、日常生活支援 |

| 介護療養型医療施設 | 長期の療養が必要な方 | 医療行為の提供、日常生活支援 |

最適な施設を選ぶには、身体の状態、家庭環境、経済状況などを考慮することが大切です。判断に迷う場合は、市町村の窓口や地域包括支援センターに相談しましょう。

サービス計画

介護施設で暮らすためには、まず、介護支援専門員、いわゆるケアマネジャーが一人ひとりに合った「施設サービス計画」を作る必要があります。この計画書は、その方の体や心の状態、これまでの暮らしぶり、これからどんな風に暮らしたいかといった希望などを丁寧に聞き取って作られます。

この計画には、毎日の暮らしに必要な食事やお風呂、トイレの世話といった身の回りの支援はもちろんのこと、体や心の機能を維持・回復するための訓練(リハビリテーション)や、仲間と楽しめる趣味活動や交流の機会(レクリエーション)なども含まれます。例えば、食事の計画では、好き嫌いだけでなく、噛む力や飲み込む力も考えて、食べやすいように工夫された食事が提供されます。お風呂では、安全に入浴できるよう、介助の方法や入浴時間などが決められます。

人の状態は常に変化するものです。そのため、作られた計画も定期的に見直されます。具合が悪くなったときや、できることが増えたときなど、必要に応じて計画の内容が調整されます。また、計画を作る際だけでなく、見直しの際にも、本人や家族の意見を聞きながら、より暮らしやすいように、より満足のいくサービスが提供できるよう、常に工夫を重ねていきます。

ケアマネジャーは、本人と施設、そして家族をつないで、スムーズにサービスが提供されるように調整する大切な役割を担っています。困ったことや悩んでいることなど、気軽に相談できる存在です。安心して施設での生活を送れるよう、ケアマネジャーが中心となって支えていきます。

利用対象者

介護が必要な状態になった時、どのようなサービスを受けられるのか、誰に相談すればいいのか、迷われる方も多いでしょう。利用できるサービスの一つに施設サービスがありますが、誰でも利用できるわけではありません。施設サービスを利用するには、「要介護認定」を受ける必要があります。

要介護認定とは、介護が必要な状態かどうかを市町村が審査し、認定する制度です。審査の結果、どの程度の介護が必要なのかによって、要支援1、要支援2、要介護1から要介護5までの7段階に区分されます。この区分を「要介護度」と呼びます。要介護度に応じて、利用できるサービスの種類や、サービス利用時にかかる費用が変わってきます。例えば、要介護度が高いほど、利用できるサービスの幅が広がり、費用も高くなる傾向があります。

施設サービスを利用できるのは、要介護1から要介護5までの認定を受けた方のみです。要支援1と要支援2に認定された方は、施設サービスは利用できません。しかし、要支援の方でも、訪問介護や通所介護といった在宅サービスを利用することは可能です。ご自宅で生活を続けながら、必要なサービスを受けることができます。

要介護認定を受けるには、お住まいの市町村の窓口に申請する必要があります。申請後、市町村の職員がご自宅を訪問し、心身の状態や生活状況について調査を行います。また、主治医による意見書も必要となります。これらの情報をもとに、市町村の介護認定審査会が審査を行い、認定結果を通知します。認定結果に納得できない場合は、審査請求を行うことも可能ですので、ご自身の状況に合ったサービスを受けるために、まずは市町村の窓口へご相談ください。

| サービス | 対象者 | 手続き |

|---|---|---|

| 施設サービス | 要介護1~5 | 市町村の窓口に申請 ↓ 訪問調査、主治医意見書提出 ↓ 介護認定審査会による審査 ↓ 認定結果通知 |

| 在宅サービス(訪問介護、通所介護など) | 要支援1~2、要介護1~5 |

特別養護老人ホーム

特別養護老人ホームは、介護が必要な高齢者が安心して生活できる住まいです。社会福祉法人や地方公共団体、まれに民間企業などが運営しており、利用者の方々は家庭での生活が難しくなった場合に、ここに入所して暮らします。

特別養護老人ホームでは、日常生活におけるさまざまな支援が行われています。食事の配膳や介助、入浴や排泄の介助などは、職員が丁寧に対応します。利用者の身体状況に合わせた個別的なケアを提供することで、安全で快適な生活を送れるよう配慮しています。また、健康管理も重要な役割です。看護師や医師による定期的な健康診断や健康相談、必要に応じて病院への付き添いなども行われます。

身体機能の維持・向上のための機能訓練も実施されています。理学療法士や作業療法士などの専門家が、利用者の状態に合わせたプログラムを作成し、日常生活動作の改善や自立支援を目指します。

さらに、特別養護老人ホームでは、レクリエーションや趣味活動も積極的に行われています。歌や踊り、ゲーム、手工芸など、さまざまな活動を通して、利用者同士の交流を深め、社会的なつながりを維持できるように支援しています。これらの活動は、心身の活性化や生活の質の向上にもつながります。

近年、高齢化の進展に伴い、特別養護老人ホームへの入所希望者は増加しています。そのため、入所までには一定の待機期間が必要となる場合が多くあります。入所を希望する場合は、各施設に問い合わせ、入所申込の手続きや必要な書類について確認することが大切です。入所審査では、介護の必要度や家庭環境、経済状況などを総合的に判断し、入所の可否が決定されます。

| サービス | 内容 | 目的 |

|---|---|---|

| 生活支援 | 食事の配膳・介助、入浴・排泄の介助、個別ケア | 安全で快適な生活 |

| 健康管理 | 定期的な健康診断、健康相談、病院への付き添い | 健康維持 |

| 機能訓練 | 理学療法士等による個別プログラム、日常生活動作の改善、自立支援 | 身体機能の維持・向上 |

| レクリエーション・趣味活動 | 歌、踊り、ゲーム、手工芸など | 心身の活性化、社会的なつながりの維持、生活の質の向上 |

| 入所 | 待機期間あり、施設への問い合わせ、入所審査(介護の必要度、家庭環境、経済状況) | – |