介護における巡視の重要性

介護を学びたい

先生、「巡視」って言葉、介護の場面でよく聞きますが、防犯と同じ意味で使われているのでしょうか?

介護の研究家

そうだね、いいところに気がついたね。確かにどちらも「見回る」という意味では共通しているけれど、介護の場面では少しニュアンスが違うんだ。防犯のために行う巡視は、安全を守る目的で行うけれど、介護における巡視は利用者の方の安否確認を主な目的として行うんだよ。

介護を学びたい

なるほど。ただ見回るだけでなく、利用者の方の状態を確認するという意味合いが強いんですね。具体的にはどんなことをするんですか?

介護の研究家

そうだよ。例えば、寝ている姿勢は大丈夫か、呼吸はきちんとできているか、顔色はどうか、部屋の温度は適切かなどを確認するんだ。何か異変があれば、すぐに対応できるように注意深く見守ることが大切なんだよ。

巡視とは。

「お世話をします」という意味の言葉である「介護」と「手伝いをします」という意味の言葉である「介助」には、「見回り」という言葉があります。見回りとは、悪いことを防いだり、安全な状態を保つために、見回る行動のことをいいます。お世話をしているところでは、利用者の方のお家やお部屋を見回ることを指します。特に、夜や深夜の時間帯は、一時間から三時間に一回ほど、無事かどうかを確認するために見回りを行います。

巡視とは

巡視とは、利用者の安全を守り、異変にいち早く気付くための大切な行動です。定期的に利用者の部屋や共有スペースを巡回し、様々なことを確認します。これは、介護の現場で欠かせない業務の一つです。

単に部屋を覗くだけの見回りとは違い、巡視では利用者の様子を細かく観察します。表情やしぐさ、顔色などに変化がないか、体調に異変はないかを見極めます。また、部屋の環境にも気を配ります。温度や湿度、明るさは適切か、整理整頓されているか、危険な物がないかを確認します。さらに、設備の安全確認も重要です。電気やガス、水道に異常はないか、機器が正しく動いているかを点検します。

特に、夜間や深夜は、利用者の状態が変わりやすい時間帯です。睡眠中の状態や、起床時の様子を注意深く観察し、異変があれば速やかに対応します。また、事故のリスクも高まるため、転倒しやすい場所や、誤って物を口に入れてしまう危険性がないかなど、安全面を念入りに確認します。

一人暮らしのお年寄りや、医療の手助けが必要な方の場合は、定期的な巡視が特に重要です。巡視によって異変を早期に発見し、適切な対応をすることで、重大な事態を防ぐことができます。例えば、急に具合が悪くなった時や、転倒して動けなくなった時など、迅速な対応が求められる場面で、巡視は大きな役割を果たします。

巡視を通して得られた情報は、利用者一人ひとりに合った介護計画を作る上でも役立ちます。日々の観察記録を基に、計画を見直したり、より良い方法を検討することで、質の高い介護を提供することに繋がります。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 目的 | 利用者の安全を守り、異変にいち早く気付く |

| 対象 | 利用者、部屋の環境、設備 |

| 確認事項 |

|

| 重要時間帯 | 夜間、深夜 |

| 特に重要 | 一人暮らしのお年寄り、医療の手助けが必要な方 |

| 効果 |

|

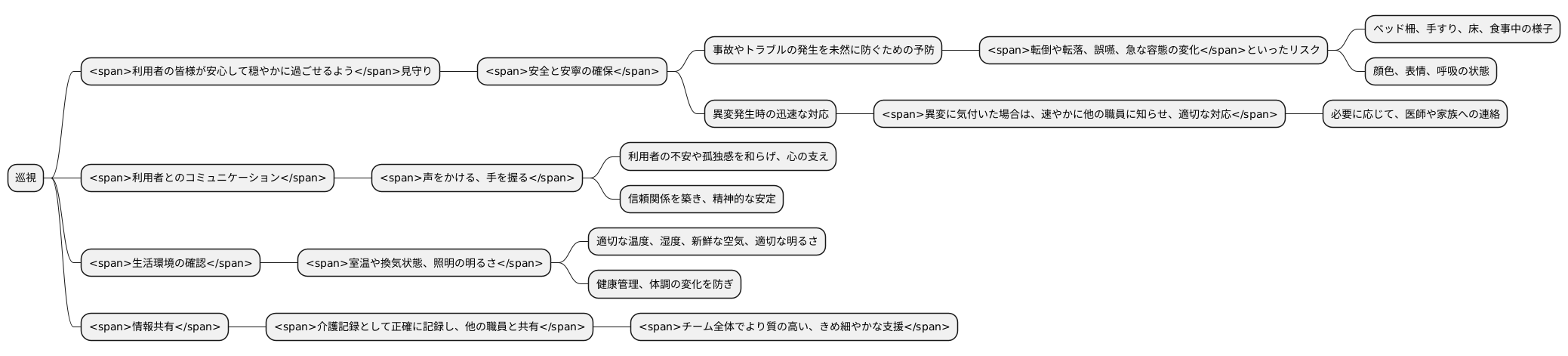

巡視の目的

巡視は、利用者の皆様が安心して穏やかに過ごせるよう、見守りを行う大切な業務です。その最大の目的は、安全と安寧の確保です。具体的には、事故やトラブルの発生を未然に防ぐための予防と、異変発生時の迅速な対応が挙げられます。

まず、事故予防の観点では、転倒や転落、食べ物や飲み物が誤って気管に入ってしまうこと、急な容態の変化といったリスクを常に念頭に置いて巡視を行います。例えば、ベッド柵や手すりの確認、床に物が散乱していないか、食事中の様子など、細やかな点に注意を払うことが重要です。また、利用者の状態を注意深く観察し、いつもと違う様子がないか、顔色や表情、呼吸の状態などに気を配り、異変の兆候を早期に察知できるように努めます。

もし異変に気付いた場合は、速やかに他の職員に知らせ、適切な対応を取ります。必要に応じて、医師や家族への連絡も行います。迅速な対応は、利用者の安全を守る上で不可欠です。

さらに、巡視は利用者とのコミュニケーションの貴重な機会でもあります。短い時間であっても、声をかける、手を握るといった何気ない触れ合いは、利用者の不安や孤独感を和らげ、心の支えとなります。表情や言葉に耳を傾け、気持ちに寄り添うことで、信頼関係を築き、精神的な安定を図ることも期待できます。

また、巡視では、室温や換気状態、照明の明るさといった生活環境の確認も行います。適切な温度や湿度、新鮮な空気、適切な明るさは、利用者の健康管理に直結します。快適な環境を維持することで、体調の変化を防ぎ、より良い生活を送れるよう支援します。

巡視を通して得られた情報は、介護記録として正確に記録し、他の職員と共有します。利用者の状態や変化を共有することで、チーム全体でより質の高い、きめ細やかな支援を提供することに繋がります。

巡視の実施方法

巡視は、利用者の安全と安寧を守る上で非常に大切な業務です。そのため、施設の状況や利用者一人ひとりの状態に合わせた適切な方法で実施しなければなりません。

特に夜間巡視は、周囲が暗く静かなため、より注意が必要です。懐中電灯などの明かりは足元だけを照らすようにし、転倒しないよう慎重に移動します。利用者の睡眠を妨げないように、必要以上の光を当てたり、物音を立てたりしないよう、細心の注意を払うことが重要です。

利用者の居室に入る際は、まずノックをして、「失礼します」と声をかけます。プライバシーに配慮し、利用者の安眠を妨げないようにします。室内では、利用者の呼吸の状態、顔色、体温、寝汗の様子などを確認します。異変に気付いた場合は、落ち着いて速やかに他の職員に連絡し、指示を仰ぎます。自己判断で行動せず、連携を密にすることが大切です。

巡視中に利用者から話しかけられた場合は、丁寧に耳を傾け、内容に応じて適切に対応します。些細な訴えも見逃さず、利用者の気持ちに寄り添うことが重要です。

巡視後は、記録を必ず残します。記録には、巡視日時、利用者それぞれの状態、対応内容などを具体的に記入します。後から見直しても当時の状況が分かるように、誰が読んでも分かるように明確に記載することが大切です。これは、質の高い介護サービスを提供するために欠かせない要素です。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 目的 | 利用者の安全と安寧を守る |

| 夜間巡視時の注意点 |

|

| 居室入室時の注意点 |

|

| 室内での確認事項 |

|

| 異変時の対応 |

|

| 利用者から話しかけられた場合 |

|

| 巡視後の記録 |

|

| 記録の目的 | 質の高い介護サービスを提供 |

巡視の注意点

巡視は、利用者の安全と安寧を守る上で非常に大切な業務です。しかし、ただ見て回るだけでは十分とは言えません。いくつかの大切な注意点を守り、適切な巡視を行う必要があります。

まず、利用者のプライバシーに配慮することが何よりも重要です。部屋に入る際はノックをし、許可を得てから入室するようにしましょう。たとえ認知症の方であっても、一人ひとりの人格と尊厳を尊重し、必要以上に干渉したり、私物を無断で触ったりするようなことは避けなければなりません。常に利用者の立場に立ち、安心して過ごせる環境づくりを心掛けましょう。

次に、安全確保の観点も忘れてはなりません。夜間の巡視では、懐中電灯を使って足元を照らし、段差や障害物につまずかないように注意が必要です。また、利用者の部屋だけでなく、廊下や階段、トイレなどの共用部分も丁寧に確認し、危険がないかを確認しましょう。転倒しやすい場所には、あらかじめ滑り止めマットなどを設置しておくなどの工夫も大切です。

利用者の状態把握も巡視の重要な目的です。顔色、表情、呼吸、体温、発汗など、利用者の様子を注意深く観察し、普段と異なる点がないか確認しましょう。少しでも異変に気付いたら、すぐに看護師や他の職員に報告し、適切な対応をとる必要があります。そのためには、日頃から利用者一人ひとりの状態をよく把握し、些細な変化にも気付ける観察力と判断力を養うことが大切です。

最後に、巡視で得られた情報は、記録に残し、他の職員と共有しましょう。口頭での情報伝達だけでなく、記録として残すことで、正確な情報共有が可能になります。利用者の状態の変化や対応内容などを記録し、チーム全体で情報を共有することで、より質の高い、利用者に寄り添った支援を提供することに繋がります。また、巡視の頻度や時間帯も、利用者の状態に合わせて調整しましょう。必要に応じて、巡視回数を増やす、時間を変更するなどの柔軟な対応が必要です。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| プライバシーへの配慮 | ノックをして許可を得て入室、私物を無断で触らない、人格と尊厳の尊重 |

| 安全確保 | 懐中電灯の使用、足元注意、共用部分の確認、転倒防止策 |

| 利用者の状態把握 | 顔色、表情、呼吸、体温、発汗などの観察、異変時の報告、観察力と判断力の向上 |

| 情報共有と記録 | 記録を残し職員間で共有、口頭だけでなく記録も活用 |

| 巡視の頻度と時間 | 利用者の状態に合わせ調整、必要に応じて変更 |

技術の活用

近ごろ、様々な機械の力を借りた見守り方法が広まってきています。 例えば、人の動きや呼吸、体温などを測る機械や、部屋の様子を映す機械などを用いた見守り仕組みが介護の現場で使われ始めています。

これらの仕組みは、働く人の負担を軽くし、仕事の手間を省くだけでなく、より確かな情報を集めることにも役立ちます。例えば、人の動きや呼吸、体温を測る機械は、普段と違うことがあればすぐに知らせてくれるので、異変があった時にすぐに対処できます。また、部屋の様子を映す機械を使うことで、異変が起きた時に素早く対応できる態勢を整えることもできます。

具体的には、離れた場所からでも利用者の様子を確認できる仕組みや、転倒などの緊急事態を自動で感知して知らせる仕組みなどがあります。 これにより、一人ひとりの状態を細かく把握し、必要な時に必要な手助けをすることが可能になります。また、記録を自動で残す機能を持つ仕組みもあり、日々の変化を細かく記録することで、より良い対応につなげることができます。

こうした機械の力は、より安全で安心できるお世話を提供できるだけでなく、働く人の負担を軽くすることにも繋がります。 今後ますます様々な機械が介護の現場で使われていくと期待されています。

しかし、機械を使う際には、利用者の方の暮らしを守る上で大切なことへの配慮が欠かせません。 個人の情報を正しく扱うための決まりをきちんと作り、細心の注意を払うことが必要です。また、機械だけに頼るのではなく、温かい心と目配り、気配りを忘れずに、人と人との繋がりを大切にしたお世話を続けることが重要です。

| メリット | 具体的な機能 | 留意点 |

|---|---|---|

|

|

|