介護予防短期入所生活介護とは

介護を学びたい

先生、『介護予防短期入所生活介護』って、よくわかりません。簡単に説明してもらえますか?

介護の研究家

そうだね。簡単に言うと、まだそれほど介護が必要でないお年寄りが、短い間施設に入って、生活の練習や機能訓練などを受けることだよ。例えば、少し体が弱ってきたけれど、まだ自宅で暮らしている人が対象だね。

介護を学びたい

なるほど。自宅で生活するのが難しくなった時に入るのですか?

介護の研究家

そうとは限らないよ。生活が難しくなる前に、施設に慣れてもらったり、機能訓練で今の状態を維持・改善したりする目的もあるんだ。だから、「予防」という言葉が入っているんだよ。だいたい一週間程度の利用で、特別養護老人ホームなどで行われることが多いね。

介護予防短期入所生活介護とは。

『介護予防短期入所生活介護』とは、介護が必要となるのを防ぐための短期入所サービスのことです。要支援1や2と認定されたお年寄りの方で、自宅での生活が難しくなった場合に、一週間ほど地域の特別養護老人ホームといった施設に短期で入所し、介護予防のためのサービスを受けることができます。

概要

介護予防短期入所生活介護は、要支援1や要支援2と認定された高齢の方が、様々な事情で一時的に自宅での暮らしが難しくなった時に、短期間、特別養護老人ホームなどの施設に滞在し、日常生活のお手伝いや機能訓練を受けられるサービスです。

利用できる期間はおおむね1週間程度を目安としており、自宅での暮らしへの復帰をスムーズに行えるようお手伝いすることを目的としています。たとえば、病気やけがの療養後、自宅に戻る前にリハビリテーションを行う場合や、家族の冠婚葬祭や旅行などで一時的に介護ができない場合などに利用できます。また、介護をする家族の負担を軽くするために、短期間施設で過ごしてもらう、といった利用方法も可能です。

このサービスを利用することで、高齢の方ご自身は、心身のリフレッシュを図ったり、機能の維持・向上を目指すことができます。施設では、栄養バランスの取れた食事の提供や、他の利用者との交流を通して社会的なつながりを維持することも期待できます。また、機能訓練指導員による個別の計画に基づいたリハビリテーションを受けることで、身体機能の維持・向上を図り、自宅での生活をより快適に送ることができるよう支援します。

さらに、介護をする家族にとっては、介護から一時的に解放されることで、心身の休養を取ったり、自分の時間を確保することができます。これにより、介護負担の軽減や介護によるストレスの緩和につながることが期待されます。また、施設の専門スタッフに介護の相談をする機会も得られるため、在宅介護の質の向上にも役立ちます。

| サービス名 | 対象者 | 利用期間 | 目的 | 利用例 | 利用者へのメリット | 家族へのメリット |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 介護予防短期入所生活介護 | 要支援1・2の高齢者 | おおむね1週間程度 | 自宅での暮らしへのスムーズな復帰 | 病気・怪我の療養後リハビリ、家族の冠婚葬祭・旅行、介護者の負担軽減 | 心身のリフレッシュ、機能の維持・向上、社会的なつながりの維持、自宅での生活をより快適に | 介護からの解放、心身の休養、自分の時間の確保、介護負担の軽減、介護ストレスの緩和、在宅介護の質の向上 |

利用対象者

このサービスは、介護が必要な高齢者の中でも、比較的軽度な状態の方にご利用いただけます。具体的には、要支援1または要支援2と認定された方が対象です。要支援の認定を受けるには、市区町村の窓口に申請を行い、訪問調査や審査を受ける必要があります。この認定は、日常生活における身体機能や認知機能の低下の程度に基づいて行われます。食事や入浴、着替えといった基本的な動作に多少の困難を感じている方が該当します。

一方、要介護認定を受けた方(要介護1~5)は、このサービスの利用対象外となります。要介護認定を受けた方は、要支援認定を受けた方よりも介護の必要性が高いと判断されているため、より手厚いサービスが必要となるからです。ご自身の状況に合った適切なサービスを利用するために、要介護認定の申請を検討することも必要です。また、すでに要介護認定を受けている方が、状態の変化により要支援状態になった場合は、改めて要支援認定の申請を行ってください。

さらに、要支援の認定を受けていても、サービスを利用できない場合があります。例えば、病状が安定していない方や、感染症などで他者への感染の恐れがある方などは、利用をお断りすることがあります。これは、サービス提供中に利用者ご本人や他の利用者の健康状態に悪影響を及ぼす可能性があるためです。このような場合は、医療機関での治療を優先していただく必要があります。サービス利用の可否については、お住まいの市区町村の窓口や地域包括支援センターにご相談ください。個別の状況に応じて、適切なアドバイスを受けることができます。

| サービス対象 | サービス対象外 | その他 |

|---|---|---|

| 要支援1または要支援2と認定された方 日常生活における身体機能や認知機能の低下が軽度な方 食事や入浴、着替えといった基本的な動作に多少の困難を感じている方 |

要介護認定を受けた方(要介護1~5) 要支援よりも介護の必要性が高いと判断された方 より手厚いサービスが必要な方 |

要支援認定を受けていても、サービスを利用できない場合あり 例:病状が安定していない方、感染症などで他者への感染の恐れがある方 利用者ご本人や他の利用者の健康状態に悪影響を及ぼす可能性があるため 医療機関での治療を優先 サービス利用の可否:お住まいの市区町村の窓口や地域包括支援センターに相談 |

提供されるサービス

介護予防短期入所生活介護では、利用者の方々が住み慣れた地域で、より長く自立した生活を送れるように、様々なサービスを提供しています。利用期間は原則として短期ですが、その期間内に、日常生活の支援から機能訓練、健康管理、そして社会参加の促進まで、多岐にわたるサービスを受けることができます。

まず、日常生活の支援としては、食事、入浴、排泄といった基本的な動作の介助はもちろんのこと、着替えや洗面、移動などのサポートも行います。利用者一人ひとりの身体状況や生活習慣を考慮し、必要な支援を提供することで、安全で快適な生活を送れるよう配慮しています。食事は、栄養バランスのとれた美味しい食事を提供し、健康維持に努めます。入浴も、安全に配慮しながら、ゆったりとくつろげる時間となるよう支援します。

機能訓練は、日常生活動作の維持・向上を目的とした、重要なサービスの一つです。理学療法士や作業療法士などの専門家が、利用者の状態に合わせた個別プログラムを作成し、指導を行います。筋力トレーニングやストレッチ、歩行訓練などを通して、身体機能の維持・向上を図り、より自立した生活を送れるよう支援します。また、転倒予防の指導も行い、安全な生活環境づくりにも貢献します。

健康管理も、大切なサービスです。看護師や医師による健康状態の確認や相談、服薬管理などを行い、利用者の健康をサポートします。定期的な健康診断や、必要に応じて医療機関との連携も行い、健康上の不安や問題にも対応します。

さらに、他の利用者や職員との交流を通して、社会的な孤立を防ぎ、心身ともに健康な生活を送れるよう支援します。施設によっては、レクリエーションや趣味活動、地域住民との交流会なども開催しており、利用者の生活の活性化を図っています。

ただし、これらのサービス内容は、施設によって異なる場合があります。利用を検討する際には、事前に施設に見学に行ったり、資料を請求したりするなどして、サービス内容をよく確認することが重要です。それぞれの施設の特徴を理解し、自分に合った施設を選ぶことで、より充実したサービスを受けることができます。

| サービス内容 | 詳細 |

|---|---|

| 日常生活の支援 | 食事、入浴、排泄、着替え、洗面、移動などの介助。利用者の状況に合わせた個別支援を提供。 |

| 機能訓練 | 理学療法士や作業療法士による個別プログラムに基づいた訓練。筋力トレーニング、ストレッチ、歩行訓練、転倒予防指導など。 |

| 健康管理 | 看護師や医師による健康状態の確認、相談、服薬管理。定期的な健康診断、医療機関との連携。 |

| 社会参加の促進 | 他の利用者や職員との交流、レクリエーション、趣味活動、地域住民との交流会など。 |

利用料金

介護サービスを利用する際の料金は、要介護度によって大きく変わります。要介護度とは、日常生活における自立の度合いを示すもので、要支援1、要支援2、要介護1から要介護5までの7段階に分けられます。要介護度が高くなるほど、必要なサービスの量や質も上がり、それに伴い費用も増加します。

また、利用する施設の種類によっても料金は異なります。特別養護老人ホームや介護老人保健施設、グループホーム、デイサービスなど、様々な種類の施設があり、それぞれ提供するサービス内容や料金体系が異なります。例えば、特別養護老人ホームは長期的な入所介護を目的とした施設であり、介護老人保健施設は在宅復帰を目指すリハビリテーションに重点を置いています。これらの施設では、提供されるサービスの内容や利用者の状況に応じて、料金が設定されます。

サービス内容も料金に影響する重要な要素です。入浴介助や食事介助、排泄介助といった基本的なサービスに加え、リハビリテーションやレクリエーション、医療行為など、様々なサービスが提供されています。利用するサービスの種類や頻度によって、費用は増減します。

費用の支払いは、原則として費用の1割または2割が自己負担となります。ただし、所得に応じて負担の上限額が定められており、高額な費用負担を強いられることはありません。自己負担額は、市区町村が発行する負担限度額認定証によって確認できます。

食費や居住費、日用品費などは、別途負担となる場合がほとんどです。これらの費用は、施設の種類や提供されるサービス内容によって異なります。施設によっては、光熱水費や理美容代、おむつ代などが別途請求されることもあります。

具体的な料金やサービス内容については、利用を検討している施設に直接問い合わせるのが確実です。見学や相談を通して、施設の雰囲気やサービス内容を把握し、疑問点を解消しましょう。また、お住まいの市区町村の窓口でも、介護サービスに関する相談や情報提供を受けることができます。経済的な負担が心配な場合は、介護保険制度に基づく軽減制度や、市区町村独自の支援制度について相談してみましょう。

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 要介護度 | 要支援1、要支援2、要介護1~5の7段階。高くなるほど費用も増加。 |

| 施設の種類 | 特別養護老人ホーム(長期入所介護)、介護老人保健施設(在宅復帰リハビリ)、グループホーム、デイサービスなど。種類によって料金体系が異なる。 |

| サービス内容 | 入浴介助、食事介助、排泄介助などの基本サービスに加え、リハビリ、レクリエーション、医療行為など。種類や頻度で費用増減。 |

| 自己負担額 | 原則として費用の1~2割。所得に応じて負担の上限額あり。負担限度額認定証で確認可能。 |

| その他の費用 | 食費、居住費、日用品費などは別途負担。光熱水費、理美容代、おむつ代なども施設により別途請求の場合あり。 |

| 相談窓口 | 利用検討施設、市区町村窓口。介護保険制度に基づく軽減制度や市区町村独自の支援制度も相談可能。 |

手続き方法

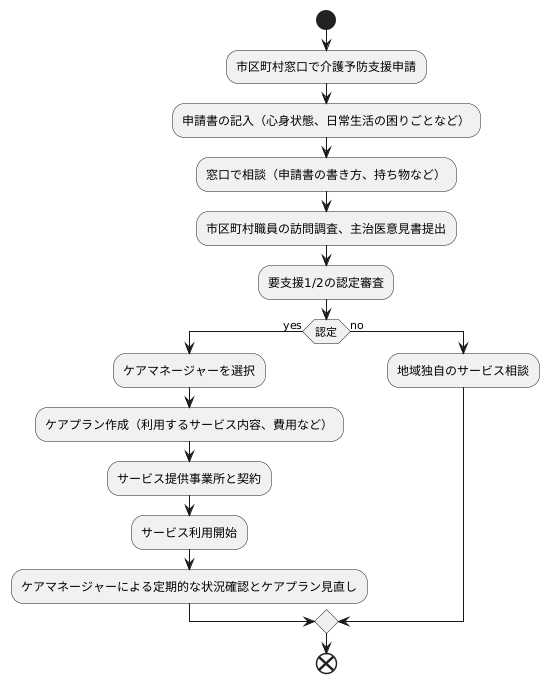

介護予防支援や介護サービスを使うには、いくつかの手順を踏む必要があります。まず、お住まいの市区町村の窓口へ行き、介護予防支援の申請を行います。申請書には、現在の心身の状態や日常生活での困りごとなどを記入します。窓口で申請書の書き方や必要な持ち物などを教えてもらうこともできますので、事前に問い合わせておくと安心です。

申請後、市区町村の職員による訪問調査や主治医の意見書などを元に、どの程度の支援が必要か審査が行われます。この審査結果に基づいて、「要支援1」または「要支援2」の認定が下りれば、介護予防支援サービスを利用することができます。認定されなかった場合でも、利用できる地域独自のサービスがある場合がありますので、諦めずに窓口で相談してみましょう。

要支援の認定を受けた後は、ケアマネージャー(介護支援専門員)を選びます。ケアマネージャーは、利用者の状態や希望に沿って、どんなサービスをどのように利用するのが良いかを一緒に考え、ケアプランと呼ばれる支援計画書を作成します。ケアプランには、利用する施設やサービスの種類、利用回数、費用などが具体的に記載されます。複数のケアマネージャーの中から選ぶことができますので、信頼できる人を選びましょう。

ケアプランが完成したら、実際にサービスを提供する事業所との契約手続きを行います。契約内容をよく確認し、不明な点があればケアマネージャーや事業所に問い合わせましょう。契約手続きが完了したら、いよいよサービスの利用開始です。利用開始後も、ケアマネージャーは定期的に状況を確認し、必要に応じてケアプランの見直しを行います。困ったことや変更したいことがあれば、いつでもケアマネージャーに相談しましょう。これらの手続きには時間がかかる場合がありますので、余裕を持って準備を進めることが大切です。

利用のメリット

介護予防短期入所生活介護には、利用されるご本人とご家族の双方にとって、さまざまな良い点があります。

まず、高齢者ご本人にとっては、日常生活において必要な食事、入浴、排泄などの介助を受けることができ、心身の負担を軽くすることができます。さらに、機能訓練を受けることで、身体機能の維持・向上を図り、要介護状態になることを防ぐことができます。施設では、他の利用者の方や職員と交流する機会も多く、社会的なつながりを感じ、孤独感を解消することにつながります。また、いつもと異なる環境で過ごすことで気分転換になり、心身ともにリフレッシュできます。

ご家族にとってのメリットも大きいです。介護予防短期入所生活介護を利用することで、一時的に介護から離れる時間を作ることができ、身体的、精神的な負担を軽減することができます。この間、ご家族は休息をとったり、自分の趣味や用事に時間を充てることができます。また、介護のプロである職員からアドバイスを受けることで、自宅での介護技術の向上につながったり、介護にまつわる悩みを相談したりすることもできます。

介護予防短期入所生活介護は、在宅介護を続けるための支えとなります。高齢者ご本人の心身の健康を保つとともに、ご家族の介護負担の軽減にもつながり、在宅介護の継続を可能にします。ぜひ、この制度を有効に活用してください。

| 対象 | メリット |

|---|---|

| 高齢者ご本人 | 食事、入浴、排泄などの介助による心身の負担軽減 |

| 機能訓練による身体機能の維持・向上、要介護状態の予防 | |

| 施設での交流による社会的なつながり、孤独感の解消 | |

| 気分転換、リフレッシュ | |

| 心身の健康維持 | |

| ご家族 | 一時的な介護からの解放による身体的、精神的負担の軽減 |

| 休息、趣味、用事の時間確保 | |

| 職員からのアドバイスによる自宅での介護技術向上 | |

| 介護の悩み相談 | |

| 介護負担軽減 |