高齢者向け住まいの選択肢:高専賃とは?

介護を学びたい

先生、高齢者専用賃貸住宅って、介護が必要な高齢者には向いていないのでしょうか?

介護の研究家

そうだね。高齢者専用賃貸住宅は、自立した生活ができる高齢者向けなんだ。介護や看護職員が常駐していないから、介護サービスは外部の事業者と個別に契約する必要があるんだよ。

介護を学びたい

じゃあ、もし高齢者専用賃貸住宅に住んでいる人が、病気になったり、介護が必要になったらどうすればいいんですか?

介護の研究家

そういう場合は、外部の介護サービスを利用するか、もしくは、介護サービスが充実した施設に引っ越す必要があるね。高齢者専用賃貸住宅は、あくまで自立した生活ができる高齢者向けなので、状況に応じて住み替えることも考えておく必要があるんだよ。

高齢者専用賃貸住宅とは。

『高齢者専用賃貸住宅』とは、お年寄りの方が住みやすいように作られた賃貸住宅のことです。収入に合わせて家賃の補助を受けられる場合もあります。外泊したり、知り合いや友達が訪ねてくるのも自由です。しかし、介護や看護をする職員がいつもいるわけではないので、十分な介護サービスを受けることはできません。体の状態が悪くなったり、認知症になったりした場合、必要な介護サービスが受けられないため、住み続けるのが難しくなることもあります。今はこの制度はなくなり、『サービス付き高齢者向け住宅』に一本化されています。

高齢者専用賃貸住宅の概要

高齢者専用賃貸住宅(高専賃)は、その名前の通り、主に高齢の方々に向けた賃貸住宅です。高齢者が安心して暮らせる住まいとして設計され、バリアフリー構造や緊急通報装置などの設備が整っていることが多く、安全で快適な生活を送れるように配慮されています。かつては家賃の一部が所得に応じて補助される制度もありました。この仕組みにより、入居者の経済的な負担を軽減し、より多くの方々が利用しやすいように工夫されていました。

高専賃は、一般的な賃貸住宅と同様に、生活における自由度が高いことが特徴です。外出や外泊はもちろんのこと、知人や友人を招くことも自由で、自分のペースで生活を営み、プライバシーを尊重された暮らしを送ることができます。これは、施設によっては規則や制限が多い高齢者向けの住まいと比較すると、大きなメリットと言えるでしょう。

しかし、高専賃には介護や看護の職員が常駐していません。そのため、日常的な介護が必要な方や、医療的なケアが必要な方は、外部の事業者からサービスを受ける必要がありました。例えば、訪問介護サービスや訪問看護サービスを利用することで、自宅にいながら必要な支援を受けることができました。ただし、これらのサービスは別途費用がかかるため、経済的な負担が増える可能性がありました。

さらに、入居後に体の状態が悪化したり、認知症を発症したりした場合、必要な介護サービスを十分に受けられない可能性がありました。外部サービスの利用には調整が必要な場合もあり、すぐに対応できないケースもあったのです。そのため、状況によっては住み続けることが難しくなり、別の住まいへの転居を検討せざるを得ない場合もありました。高専賃は高齢化が進む社会における住宅問題の解決策の一つとして期待されていましたが、サービス提供体制の不足や制度の複雑さといった課題も抱えていました。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 定義 | 高齢者向けに設計された賃貸住宅。バリアフリー構造や緊急通報装置など、安全で快適な生活のための設備が整っている。 |

| メリット | 生活の自由度が高い。外出、外泊、来客は自由。プライバシーが尊重される。家賃の一部が所得に応じて補助される制度もあった(過去)。 |

| デメリット | 介護・看護職員は常駐していない。必要な場合は外部サービス利用が必要で、別途費用が発生。状態悪化時はサービス不足で転居の可能性あり。 |

| 課題 | サービス提供体制の不足、制度の複雑さ。 |

サービス付き高齢者向け住宅への移行

高齢者の住まいに関する制度に大きな変化がありました。かつて「高齢者専用賃貸住宅(高専賃)」という制度がありましたが、現在は廃止され、「サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)」に一本化されました。この変更は、高齢者の暮らしをより良くするための大きな一歩です。

高専賃には、サービス内容や提供体制にばらつきがあるといった課題がありました。そこで、高専賃の課題を解決し、高齢者により充実したサービスを提供するために誕生したのがサ高住です。サ高住では、入居者全員に対して、安否確認や生活相談といった基本的なサービスが提供されます。日々の暮らしの中でちょっとした困りごとが生じた際にも、気軽に相談できる体制が整っています。

さらに、サ高住の大きな特徴は、必要に応じて介護サービスを受けられるという点です。高齢になるにつれて、介護が必要となるケースも増えてきます。サ高住では、訪問介護などの介護サービス事業者と連携しており、入居者の状態に合わせて必要な介護サービスを柔軟に利用できます。住み慣れた環境で安心して生活を続けられるよう、きめ細やかな配慮がなされています。

高専賃からサ高住への移行によって、高齢者の住まいの選択肢は大きく広がりました。自分の状況や希望に合った住まいを選ぶことができるようになったのです。自立して暮らしたいと考えている方も、介護が必要な方も、それぞれのニーズに合わせた住まいを見つけやすくなりました。サ高住は、高齢者が安心して快適に暮らせる住まいとして、今後ますます重要な役割を担っていくでしょう。高齢化社会が進む中、サ高住のような住まいの存在は、高齢者本人だけでなく、その家族にとっても大きな安心につながります。

高専賃からサ高住への移行は、高齢者の住まいを取り巻く環境が大きく変化したことを示す象徴的な出来事と言えるでしょう。高齢者が安心して暮らせる社会の実現に向けて、今後も様々な取り組みが期待されます。

| 項目 | 高専賃 | サ高住 |

|---|---|---|

| サービス内容・提供体制 | ばらつきがあった | 均一化、充実化 |

| 基本サービス | – | 安否確認、生活相談 |

| 介護サービス | – | 連携事業者から提供可能 |

| 現状 | 廃止 | 利用可能 |

住まい選びのポイント

人生100年時代と言われる現代において、歳を重ねても安心して暮らせる住まい選びは、人生における大きな転換点と言えるでしょう。単に現在の状況だけでなく、将来の変化を見据え、ご自身にとって最適な住まいを選ぶことが大切です。

もし、現在ある程度自立した生活を送ることができ、身の回りのことは自分でできるという方は、サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)が良い選択肢かもしれません。サ高住は、食事の提供や生活相談、緊急時の対応といったサービスを受けながら、自分のペースで自立した生活を送ることができます。共同の場も設けられていることが多いので、地域との繋がりを維持することも可能です。

一方で、既に介護が必要な方、あるいは将来的に介護が必要になる可能性が高い方は、介護付き有料老人ホームを検討する必要があるでしょう。介護付き有料老人ホームでは、24時間体制で介護サービスを受けることができます。食事や入浴、排泄の介助といった日常生活のサポートはもちろん、医療機関との連携も整っているため、健康面での不安も軽減されます。

その他にも、住宅の改修やバリアフリー化といった選択肢もあります。自宅に愛着があり、住み慣れた環境で生活を続けたいという方は、手すりの設置や段差解消など、自宅の環境を整えることで、より安全で快適な暮らしを実現できるでしょう。費用面も考慮しながら、専門家と相談し、最適な方法を見つけることが大切です。

住まい選びは、ご自身の状況や希望、そして将来の生活を想像しながら行うことが重要です。家族やケアマネージャー、地域包括支援センター等の専門家と相談し、様々な情報を集め、じっくりと時間をかけて検討しましょう。納得のいく住まい選びが、安心で豊かな老後生活へと繋がります。

| 住まいタイプ | 特徴 | メリット | 対象者 |

|---|---|---|---|

| サービス付き高齢者向け住宅(サ高住) | 食事提供、生活相談、緊急時対応などのサービスあり。自立した生活が可能。 | 自分のペースで生活できる、地域との繋がりを維持できる。 | 現在ある程度自立した生活を送れる方 |

| 介護付き有料老人ホーム | 24時間体制の介護サービス提供。医療機関との連携あり。 | 日常生活のサポートを受けられる、健康面での不安軽減。 | 既に介護が必要な方、または将来的に介護が必要になる可能性が高い方 |

| 住宅改修/バリアフリー化 | 手すりの設置、段差解消など、自宅の環境整備。 | 住み慣れた環境で生活を続けられる。 | 自宅に愛着があり、住み慣れた環境で生活を続けたい方 |

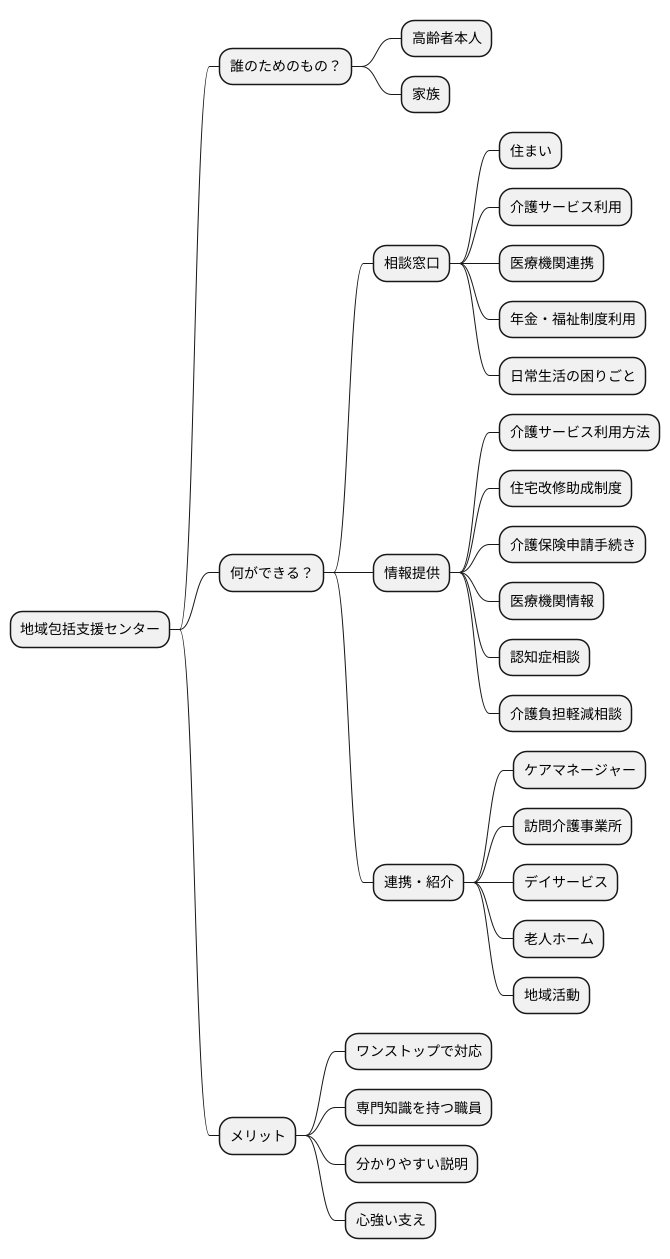

地域包括支援センターの活用

歳を重ねると、住み慣れた我が家で暮らし続けることが難しくなる場合もあります。そんな時、どこに相談すれば良いのか分からず、不安を抱える方も多いでしょう。心強い味方となるのが、地域にある「地域包括支援センター」です。

地域包括支援センターは、高齢者の暮らしを総合的に支えるための窓口です。住まいに関することだけでなく、介護が必要になった際のサービス利用、医療機関との連携、年金や福祉制度の利用、さらには日常生活で困ったことなど、様々な相談にワンストップで対応してくれます。専門知識を持つ職員が、親身になって相談に乗り、一人ひとりの状況に合わせた適切な助言や情報提供を行ってくれます。例えば、自宅で暮らし続けるための介護サービスの利用方法や、バリアフリー化のための住宅改修の助成制度、介護保険の申請手続き、近隣の医療機関の情報など、必要な情報を分かりやすく丁寧に説明してくれます。また、認知症の初期症状に気づいた際の相談や、介護を担う家族の負担軽減のための相談にも対応しています。

センターでは、様々な関係機関と連携を取っています。そのため、必要に応じて、他の専門機関やサービスの紹介も行ってくれます。例えば、ケアマネージャー(介護支援専門員)の紹介や、訪問介護事業所、デイサービス、老人ホームなどの施設の情報提供、地域活動への参加支援など、多岐にわたるサービスを繋ぐ役割を担っています。高齢者本人だけでなく、家族からの相談も受け付けているため、介護する側の負担軽減にも繋がります。一人で悩まず、まずは気軽に地域包括支援センターに相談してみましょう。きっと心強い支えとなってくれるはずです。

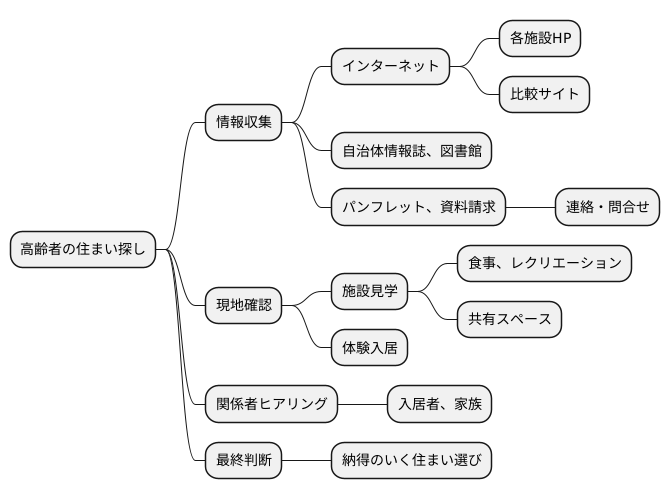

情報収集の重要性

高齢者の住まい探しは、人生における大きな転換期を迎える大切な準備です。数多くの選択肢の中から、本当に自分に合った住まいを見つけるには、事前の情報収集が欠かせません。情報収集を怠ると、入居後に「こんなはずではなかった」と後悔する可能性も出てきます。

まず、基本的な情報源として、インターネット上の様々なサイトを活用しましょう。各施設のホームページでは、施設の概要やサービス内容、費用などが掲載されています。比較サイトを利用すれば、複数の施設を一覧で比較することも可能です。また、自治体が発行する高齢者向け住宅の情報誌や、図書館で専門書を借りることも有効です。費用やサービス内容だけでなく、地域との繋がりや入居者の様子なども詳しく知ることができます。

パンフレットや資料請求も大切な手段です。資料を取り寄せることで、写真や図面などで施設の雰囲気を掴むことができます。気になる点があれば、資料に記載されている連絡先に問い合わせてみましょう。疑問点を解消することで、より具体的なイメージを持つことができるはずです。

そして、実際に施設へ見学に行くことは非常に重要です。ホームページやパンフレットだけでは分からない、施設の雰囲気やスタッフの対応、入居者の様子などを自分の目で確かめることができます。見学の際には、食事の内容やレクリエーション活動の様子、共有スペースの設備なども確認しておきましょう。可能であれば、体験入居を利用してみるのも良いでしょう。数日間実際に生活することで、施設の生活リズムやサービス内容をより深く理解することができます。

さらに、入居者やその家族と直接話を聞く機会があれば、積極的に活用しましょう。実際の生活の様子や施設の良い点、気になる点などを生の声で聞くことで、よりリアルな情報を得ることができます。これらの情報を総合的に判断し、納得のいく住まい選びを実現しましょう。

家族との話し合い

高齢者の住まい選びは、人生における大きな転換期であり、家族全員にとって重要な決定です。そのため、家族全員で十分な話し合いの時間を持つことが大切です。まずは、高齢者本人の希望を丁寧に聞き取りましょう。住環境や生活スタイル、介護への希望など、本人の思いを尊重することが、安心して新しい生活を始めるための第一歩です。

次に、家族それぞれの考えや意見を共有しましょう。仕事や家庭の状況、金銭的な負担など、各々が抱える事情をオープンに話し合うことで、互いの状況を理解し、協力体制を築くことができます。介護が必要な場合は、誰が中心となって介護を担うのか、他の家族はどのようにサポートできるのかなど、具体的な役割分担についても話し合っておくことが重要です。

金銭面についても、生活費や介護費用、住居にかかる費用など、現実的な問題を避けることなく話し合いましょう。公的な支援制度の利用についても、事前に調べておくことが大切です。場合によっては、専門家(ケアマネージャーやファイナンシャルプランナーなど)に相談し、客観的なアドバイスを受けることも有効です。将来の生活設計を家族で共有し、互いに支え合いながら生活していくためにも、高齢者本人だけでなく、家族にとっても納得のいく選択をするために、焦らずじっくりと話し合いを進めていきましょう。話し合いを重ねる中で、新たな課題や疑問が出てくるかもしれません。その都度、家族で話し合い、解決策を探っていくことが大切です。高齢者本人が安心して快適に、そして家族も無理なく協力できるような住まい選びを目指しましょう。

| 高齢者の住まい選びのポイント | 詳細 |

|---|---|

| 高齢者本人の希望を尊重 | 住環境、生活スタイル、介護への希望など、本人の思いを丁寧に聞き取ることが大切です。 |

| 家族間のコミュニケーション | 各々の考えや意見、仕事や家庭の状況、金銭的な負担など、オープンに話し合い、協力体制を築くことが重要です。 |

| 介護の役割分担 | 誰が中心となって介護を担うのか、他の家族はどのようにサポートするのか、具体的な役割分担を話し合っておきましょう。 |

| 金銭面の検討 | 生活費、介護費用、住居費用など、現実的な問題を話し合い、公的な支援制度の利用についても調べておきましょう。 |

| 専門家への相談 | ケアマネージャーやファイナンシャルプランナーなどに相談し、客観的なアドバイスを受けることも有効です。 |

| 将来の生活設計の共有 | 高齢者本人だけでなく、家族にとっても納得のいく選択をするために、焦らずじっくりと話し合いを進め、将来の生活設計を共有しましょう。 |

| 課題解決への取り組み | 話し合いの中で新たな課題や疑問が出てきた場合は、家族で話し合い、解決策を探っていくことが大切です。 |