介護予防で支え合う地域社会

介護を学びたい

先生、『介護予防共生型短期入所生活介護』って、名前が長くて複雑で、よくわからないです…。簡単に言うと、どんなものなんですか?

介護の研究家

そうだね、名前は少し難しいね。簡単に言うと、要介護のお年寄りなどに、短期間施設に泊まってもらうサービスで、介護予防と同時に、地域の人たちとの交流を深めることを目的としているんだよ。

介護を学びたい

なるほど。普通のショートステイとは違うんですか?

介護の研究家

そうだよ。普通のショートステイは、主に介護が必要な人のためのサービスだけど、『介護予防共生型短期入所生活介護』は、介護予防に重点を置いていて、地域の人と交流する機会を設けている点が特徴なんだ。他にも在宅サービスの共生型として、訪問介護や通所介護などもあるんだよ。国としては、こういったサービスを通じて、みんなが暮らしやすい地域社会を作ろうとしているんだね。

介護予防共生型短期入所生活介護とは。

『介護予防を目的とした、みんなで一緒に暮らすタイプの短期滞在サービス』について説明します。これは、介護が必要な高齢者の方々などに、短い期間施設に滞在してもらうことで、介護が必要にならないように予防するためのサービスです。同じように、みんなで一緒に暮らすタイプのサービスには、在宅で介護サービスを受けるものや、日帰りで施設に通うものもあります。政府はこれらのサービスを通して、地域でみんなが支え合って暮らす社会を目指しています。

共生型短期入所とは

共生型短期入所生活介護、いわゆるショートステイは、在宅で介護を受けている高齢者の方などが、短期間施設に宿泊して介護サービスを受けられる制度です。自宅での生活を続けながら、介護者の休息や冠婚葬祭、旅行などの用事がある時、または利用者ご自身の気分転換などに合わせて利用できます。

このサービスの大きな特徴は、介護予防に力を入れていることです。一時的な入所によって生活環境が変わり、心身のリズムが崩れることを防ぎ、在宅生活へのスムーズな復帰を目指します。具体的には、施設内での日常生活の支援はもちろん、利用者の状態に合わせた機能訓練を行います。座る、立つ、歩くといった基本動作の練習や、筋力維持のための体操などを通して、身体機能の維持・向上を図ります。また、他の利用者や職員との交流を通して社会的な刺激を受けることで、認知機能の低下予防にもつながります。

食事は、栄養バランスと食べやすさに配慮したものが提供されます。入浴も、一人ひとりの身体状況に合わせた介助で安心して利用できます。さらに、レクリエーションや趣味活動なども行われ、心身のリフレッシュや生活の活性化を促します。

共生型短期入所は、利用者の方だけでなく、介護をする家族にとっても大きな支えとなります。介護負担の軽減や、介護技術の向上といった効果も期待できます。介護を必要とする方が、住み慣れた地域で安心して生活を続けられるよう、共生型短期入所は在宅介護を支える心強い味方と言えるでしょう。

| サービス名 | 目的 | 対象者 | サービス内容 | 効果 |

|---|---|---|---|---|

| 共生型短期入所生活介護(ショートステイ) | 在宅介護を受けている高齢者の一時的な入所による 介護者の休息、冠婚葬祭、旅行、気分転換などを支援 在宅生活へのスムーズな復帰支援 介護予防 |

在宅で介護を受けている高齢者 | 日常生活支援 状態に合わせた機能訓練(基本動作、筋力維持体操など) 栄養バランスと食べやすさに配慮した食事提供 状況に合わせた入浴介助 レクリエーション、趣味活動 |

身体機能の維持・向上 認知機能低下予防 心身のリフレッシュ 生活の活性化 介護負担軽減 介護技術向上 |

共生型サービスの意義

共生型サービスは、高齢者の方々が長年暮らしてきた地域で、安心して生活を続けられるように様々な支援を提供する仕組みです。施設への入所ではなく、住慣れた家や地域で暮らし続けたいという思いを支えることが、共生型サービスの大きな目的です。

共生型サービスには、短期間の施設への入所以外にも様々な種類があります。自宅に介護職員が訪問して、入浴や食事、着替えなどの介助を行う訪問介護や、日帰りで施設に通い、食事や入浴、機能訓練などのサービスを受ける通所介護など、利用者の状況や希望に合わせたサービスを選択することができます。

これらのサービスは、単に身体的な介護や生活の支援を行うだけでなく、地域住民との繋がりを築き、社会との関わりを保つ機会を提供することに重点を置いています。例えば、通所介護施設では、他の利用者や地域住民との交流を通して、仲間づくりや趣味の活動を楽しみ、社会との繋がりを維持することができます。また、地域住民がボランティアとして参加することで、高齢者の方々と地域住民との交流が促進され、地域の一体感が高まる効果も期待できます。

共生型サービスは、高齢者の方々の孤立を防ぎ、生きがいを感じながら生活できるよう支援するだけでなく、地域社会全体の活性化にも貢献します。高齢者の方々が地域社会の一員として活躍することで、地域の活力が高まり、支え合いの精神が育まれると考えられます。共生型サービスの普及は、高齢化社会における重要な課題解決策の一つであり、誰もが安心して暮らせる地域づくりに繋がるでしょう。

| 共生型サービスの目的 | サービスの種類 | サービスの特徴 | 効果 |

|---|---|---|---|

| 高齢者が住み慣れた地域で安心して生活を続けられるように支援する |

|

|

|

地域包括ケアシステムとの関係

地域包括ケアシステムとは、高齢者が住み慣れた地域で、自分らしい暮らしを人生の最期まで続けることができるよう、医療、介護、予防、住まい、生活支援サービスなどを包括的に提供する体制のことです。このシステムは、高齢化が急速に進む中で、誰もが安心して暮らせる地域社会を作るために不可欠なものです。共生型サービスは、この地域包括ケアシステムにおいて重要な役割を担っています。

共生型サービスは、複数の事業所が連携し、利用者の状況や希望に応じて、柔軟で切れ目のないサービスを提供することで、利用者の自立を支援し、生活の質の向上に貢献します。例えば、デイサービスや訪問介護といった在宅サービスだけでなく、住まいや食事の提供、健康管理、趣味活動の支援など、多様なサービスを組み合わせることが可能です。

また、共生型サービスは、介護予防にも力を入れています。高齢者の心身の機能の維持・向上を図るための体操教室や、栄養バランスのとれた食事の提供、地域住民との交流の場の提供などを通して、要介護状態になることを予防し、健康寿命の延伸に寄与します。

地域包括ケアシステムの構築は、高齢化社会における喫緊の課題です。共生型サービスは、その実現に不可欠な要素であり、今後ますますその重要性が増していくと考えられます。共生型サービスの更なる充実のためには、多様な関係機関との連携強化、サービス提供体制の整備、人材育成などが重要です。そして、利用者一人ひとりのニーズに合わせたきめ細やかなサービス提供を心がけることで、誰もが安心して地域で暮らせる社会の実現に貢献していくことができるでしょう。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 地域包括ケアシステム | 高齢者が住み慣れた地域で、人生の最期まで自分らしい暮らしを続けられるよう、医療、介護、予防、住まい、生活支援サービスなどを包括的に提供する体制。 |

| 共生型サービスの役割 | 地域包括ケアシステムにおいて重要な役割を担い、複数の事業所が連携し、利用者の状況や希望に応じて、柔軟で切れ目のないサービスを提供することで、利用者の自立を支援し、生活の質の向上に貢献。 |

| 共生型サービスの内容 | デイサービスや訪問介護といった在宅サービス、住まいや食事の提供、健康管理、趣味活動の支援など、多様なサービスを組み合わせることが可能。 |

| 共生型サービスの介護予防 | 高齢者の心身の機能の維持・向上を図るための体操教室や、栄養バランスのとれた食事の提供、地域住民との交流の場の提供などを通して、要介護状態になることを予防し、健康寿命の延伸に寄与。 |

| 地域包括ケアシステム構築の重要性 | 高齢化社会における喫緊の課題であり、共生型サービスは、その実現に不可欠な要素。 |

| 共生型サービスの今後の展望 | 更なる充実のためには、多様な関係機関との連携強化、サービス提供体制の整備、人材育成などが重要。利用者一人ひとりのニーズに合わせたきめ細やかなサービス提供を心がけることで、誰もが安心して地域で暮らせる社会の実現に貢献。 |

政府の目指す地域共生社会

誰もが生まれ育った場所で、生涯にわたって安心して暮らせる社会。それを目指して、政府は「地域共生社会」の実現に向けて取り組んでいます。この社会は、高齢の方や体の不自由な方、様々な事情を抱えた人が、地域の一員として支え合い、生き生きと活躍できる社会です。

これまでの福祉制度は、どうしても支援を必要とする人を、社会から切り離して守るという側面が強かったと言えます。施設でのケアは質の高いサービスを提供できる一方で、地域とのつながりが希薄になりがちです。地域共生社会は、そうした状況を改善し、住み慣れた地域の中で、様々な人と関わりながら暮らせるようにという理念に基づいています。

この理念を実現するために重要なのが、「共生型サービス」です。これは、単に支援が必要な人にサービスを提供するだけでなく、地域住民同士のつながりを作り、互いに助け合える関係を築くことを目指しています。例えば、高齢者の方々が子どもたちの学習支援を行う、障害のある方が地域のお祭りに参加して一緒に楽しむなど、様々な形で地域社会への参加を促進します。

政府は、共生型サービスの質を高め、誰もが利用しやすいように提供体制の整備を進めています。具体的には、サービス提供者への研修や、地域住民の交流を促進するための活動拠点の整備などを実施しています。

地域共生社会の実現は、行政の努力だけでは成し遂げられません。私たち一人ひとりが、周りの人と関わり、困っている人がいたら手を差し伸べる。そんな小さな行動の積み重ねが、大きな変化につながるはずです。自分の住む地域をより良くするために、私たち一人ひとりができることを考え、行動していくことが大切です。

| 目指す社会像 | 誰もが生まれ育った場所で、生涯にわたって安心して暮らせる「地域共生社会」 高齢者、障害者など様々な人が支え合い、活躍できる社会 |

|---|---|

| これまでの福祉制度の課題 | 支援が必要な人を社会から切り離す側面が強かった 施設ケアは質が高い一方、地域とのつながりが希薄 |

| 地域共生社会の理念 | 住み慣れた地域の中で、様々な人と関わりながら暮らせるようにする |

| 実現のためのキーポイント | 「共生型サービス」 支援が必要な人へのサービス提供だけでなく、地域住民同士のつながり作りと互助を促進 (例: 高齢者による学習支援、障害者の祭り参加など) |

| 政府の取り組み | 共生型サービスの質向上と提供体制整備 サービス提供者への研修、地域住民の交流拠点整備 |

| 私たち一人ひとりの役割 | 周りの人と関わり、困っている人に手を差し伸べる 小さな行動の積み重ねが大きな変化につながる 地域のためにできることを考え、行動する |

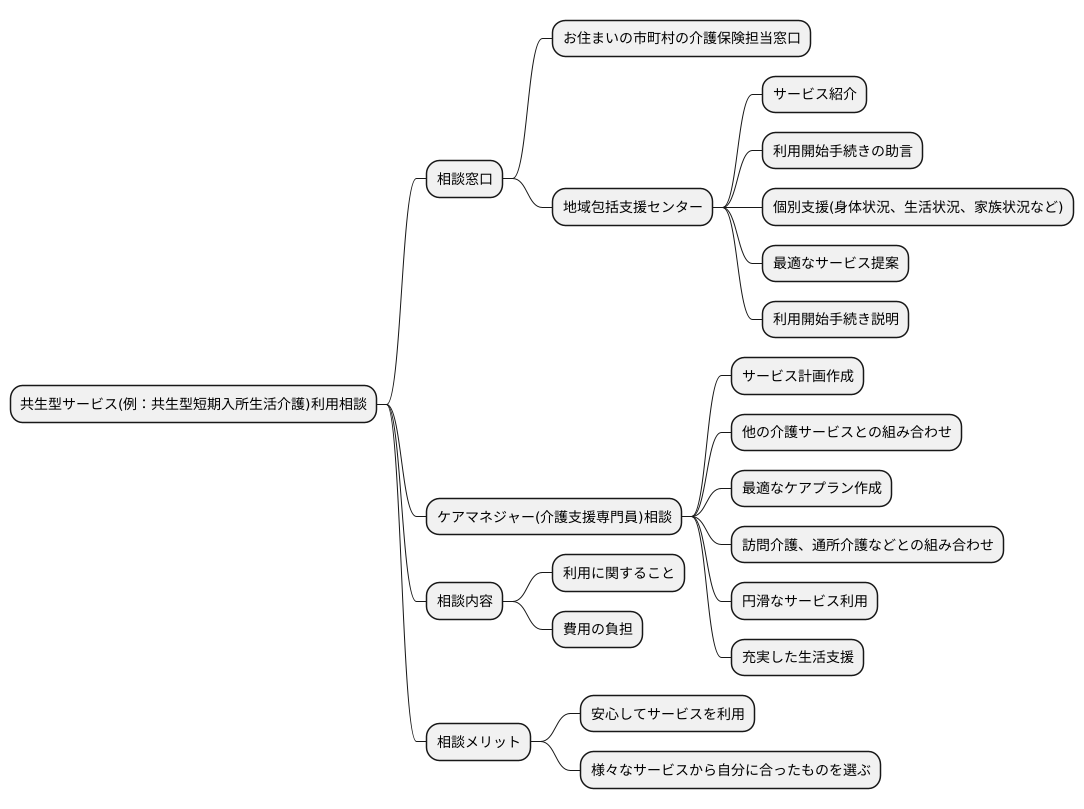

利用の検討と相談窓口

共生型短期入所生活介護などの共生型サービスを利用しようか迷っている方は、まずお住まいの市町村の介護保険担当窓口や地域包括支援センターにご相談されることをお勧めします。これらの窓口は、利用を検討されている方の状況やご希望に合ったサービスのご紹介や、利用開始のための手続きについての助言など、様々なお手伝いをしています。

例えば、共生型短期入所生活介護は、高齢者だけでなく、障害のある方や子育て中の方など、様々な方が一緒に生活する場です。そのため、一人ひとりの状況に合わせた支援が必要となります。窓口では、利用者の方の身体状況や生活状況、ご家族の状況などを丁寧に聞き取り、最適なサービスをご提案します。また、利用開始に必要な手続きや申請方法についても、分かりやすくご説明いたします。

さらに、ケアマネジャー(介護支援専門員)に相談することで、より具体的なサービス計画の作成や、他の介護サービスとの組み合わせなども円滑に進めることができます。ケアマネジャーは、利用者の方の状況や希望を踏まえ、最適なケアプランを作成します。共生型短期入所生活介護以外にも、訪問介護や通所介護など、様々なサービスを組み合わせることで、より充実した生活を送ることができるよう支援します。

利用に関することや費用の負担についても相談できますので、一人で悩まず、まずは気軽に問い合わせてみてください。専門家に相談することで、安心してサービスを利用するための第一歩を踏み出せるはずです。様々なサービスの中から自分に合ったものを選ぶお手伝いをいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

これからの展望と課題

地域社会で共に暮らし、支え合う仕組みである共生型サービスは、高齢化が進むにつれて、ますます大切な役割を担うと考えられています。高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるように、様々なサービスの充実や質の向上が求められています。

共生型サービスをより良いものにするためには、乗り越えなければならない課題もいくつかあります。まず、サービスを提供する人材の不足は深刻な問題です。高齢者の増加に伴い、介護や介助を必要とする人が増えている一方で、サービスを提供する人が足りていない状況です。質の高いサービスを提供し続けるためには、人材の育成や確保が急務です。

次に、サービスを提供するための費用をどのように確保するかも大きな課題です。より質の高いサービスを提供するためには、どうしても費用がかかります。安定したサービス提供のためには、公的な支援の充実はもちろん、地域住民の理解と協力も必要不可欠です。

これらの課題を解決するためには、地域に住む人々や関係機関が協力し合うことが大切です。行政、医療機関、介護事業者、そして地域住民が一体となって、持続可能なサービス提供の仕組みを作っていく必要があります。それぞれの立場や役割を理解し、互いに連携することで、より効果的なサービス提供が可能となります。

また、サービスを受ける高齢者一人ひとりの状態や希望に合わせた、きめ細やかな支援も重要です。そのためには、医師や看護師、介護福祉士、ケアマネジャーなど、様々な専門職が連携し、情報を共有しながら、それぞれの専門性を活かした支援を提供する必要があります。情報通信技術を活用することで、より効率的な情報共有やサービス提供が可能になるでしょう。高齢者一人ひとりの暮らしを尊重し、その人が望む生き方を支えることが、共生型サービスの本来の目的です。

共生型サービスの更なる発展は、高齢者が安心して暮らし続けられる地域社会の実現に欠かせません。関係者全体の協力と努力によって、誰もが安心して暮らせる地域社会を目指していく必要があります。

| 課題 | 解決策 | 目的 |

|---|---|---|

| 人材不足 | 人材の育成・確保 | 質の高いサービス提供 |

| 費用確保 | 公的支援の充実、地域住民の理解と協力 | |

| 持続可能なサービス提供体制の構築 | 行政、医療機関、介護事業者、地域住民の連携 | 高齢者が安心して暮らし続けられる地域社会の実現 |

| きめ細やかな支援 | 多職種連携、情報共有、ICT活用 |