身体拘束を考える:尊厳と安全のバランス

介護を学びたい

先生、「身体拘束」って、高齢者や障害のある人の安全のためにするものですよね?でも、悪いことのように説明されているのがよくわかりません。

介護の研究家

そうだね、確かに安全を守るために行われる場合もある。例えば、認知症の方が徘徊して危険な目に遭うのを防いだり、点滴を引き抜いてしまうのを防いだりするために行われることがあるんだ。

介護を学びたい

なるほど。でも、どうして悪いこととされているんですか?

介護の研究家

それはね、たとえ安全のためであっても、本人の意思に反して行動の自由を奪ってしまうことになるからなんだ。閉じ込められたり、縛られたりすることは、とてもつらいし、尊厳を傷つけてしまう。それに、ずっと動かないでいると、身体の機能が衰えて、寝たきりになってしまう危険もあるんだよ。だから、身体拘束はできるだけ避けて、他の方法を考えることが大切なんだ。

身体拘束とは。

お年寄りの方や体の不自由な方が、医療や介護の現場で、部屋に閉じ込められたり、ベッドに縛り付けられたりして、自由に動けなくされることを「身体拘束」といいます。例えば、認知症で歩き回ってしまう方や、ベッドや車いすから落ちてしまうかもしれない方、ご本人や周りの方の安全を守る必要のある場合、または点滴の管などを抜いてしまう恐れのある場合などに、このようなことが行われます。しかし、身体を拘束することは、その方の尊厳を傷つけてしまうことが多く、また、寝たきりになってしまう原因になることも少なくありません。2003年からは、介護サービスを提供する事業者は、身体拘束をした場合には、その記録を残すことが義務付けられています。

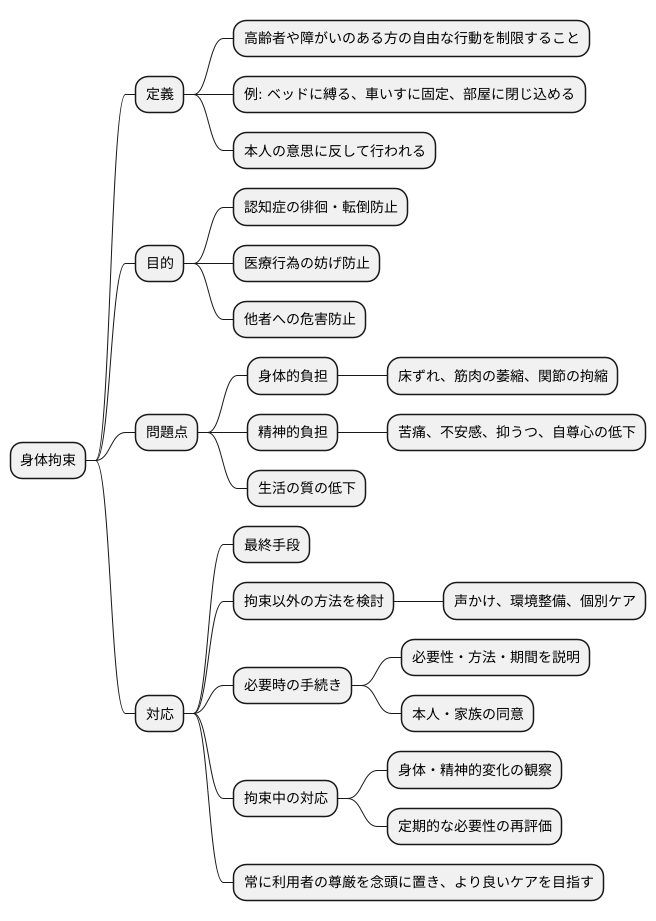

身体拘束とは

身体拘束とは、高齢者や障がいのある方の自由な行動を制限することを指します。具体的には、ベッドに体を縛り付けたり、車いすに固定したり、部屋に閉じ込めたりするといった行為が挙げられます。これらの行為は、本人の意思に反して行われるものであり、たとえ一時的なものであっても身体拘束に該当します。

身体拘束は、認知症の方が徘徊したり転倒したりするのを防ぐため、あるいは医療行為の妨げにならないようにするために実施されることが多いです。例えば、点滴のチューブを抜かないように手足をベッドに縛ったり、検査中に急に立ち上がって転倒しないように体を固定したりする場合が考えられます。また、他者への危害を防ぐという目的で行われることもあります。例えば、興奮状態にある方が他の人に危害を加えないように、一時的に身体を抑制する場合などです。

しかし、身体拘束は身体的、精神的な負担を伴います。長時間の拘束は、床ずれや筋肉の萎縮、関節の拘縮などを引き起こす可能性があります。また、閉じ込められたり、自由に動けなかったりすることで、精神的な苦痛や不安感、抑うつ状態に陥ることもあります。さらに、拘束によって自尊心が傷つけられ、生活の質が低下する恐れもあります。

そのため、身体拘束は最終手段として考えられるべきです。身体拘束を行う前に、まずは拘束以外の方法を検討することが重要です。例えば、徘徊する方の不安を取り除く声かけや、転倒を予防するための環境整備、一人ひとりの状態に合わせたケアの提供などが挙げられます。どうしても身体拘束が必要な場合は、その必要性や方法、期間について本人や家族に丁寧に説明し、同意を得る必要があります。また、拘束による身体への影響や精神的な変化を注意深く観察し、定期的に拘束の必要性を再評価することも大切です。常に利用者の尊厳を念頭に置き、より良いケアを目指していく必要があります。

身体拘束の背景にあるもの

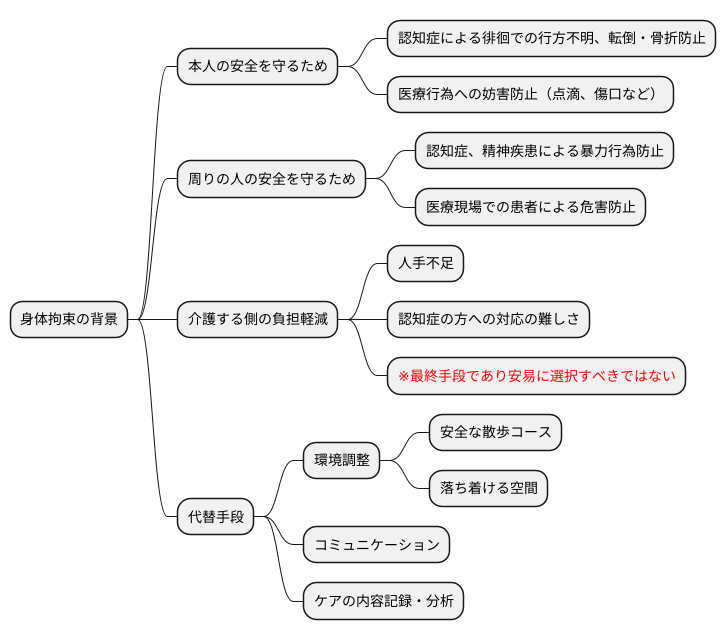

身体を拘束することは、その人の自由を奪う行為であり、深い苦痛を与える可能性があるため、軽々しく行ってはなりません。しかし、現実には様々な理由で身体拘束が行われています。その背景には、大きく分けて3つの要因が考えられます。

まず、本人の安全を守るためです。例えば、認知症によって徘徊をしてしまう方が、施設の外に出て行方不明になってしまう、あるいは転倒して骨折などの怪我をしてしまうといった危険を防ぐために、やむを得ず身体拘束を選択する場合があります。また、医療行為への妨害、例えば点滴の管を抜いてしまったり、傷口を触って悪化させてしまったりするのを防ぐためにも、身体拘束が行われることがあります。

次に、周りの人の安全を守るためです。認知症の症状や精神疾患の影響で、他の人を叩いたり、物を投げつけたりといった行動が見られる場合、周囲の人を守るために身体拘束が必要となることがあります。医療現場では、興奮状態にある患者さんが医療従事者に危害を加えるのを防ぐためにも、身体拘束が用いられることがあります。

最後に、介護する側の負担を軽減するためという側面も残念ながら存在します。人手不足や、認知症の方への対応の難しさから、介護する側の負担が大きくなり、身体拘束という手段に頼ってしまうケースがあります。しかし、身体拘束は最終手段であり、安易に選択すべきではありません。身体拘束を行う前に、まずは環境調整やコミュニケーションなど、他の方法で対応できないかを検討することが重要です。具体的には、徘徊する方のために、安全な散歩コースを設けたり、落ち着ける空間を用意する、といった工夫が考えられます。また、ケアの内容を記録し、分析することで、その方に合ったケアの方法を見つけることも大切です。身体拘束によらない、より良いケアの実現を目指していく必要があります。

身体拘束の問題点

身体を拘束することは、深刻な問題点を孕んでいます。まず、身体の自由を奪うという点です。これは言うまでもなく、基本的人権の侵害にあたります。人間は誰しも自由に動く権利を持っており、それを奪うことは、尊厳を傷つける行為です。拘束によって行動範囲が狭められると、これまで出来ていたことができなくなり、日常生活を送る上での喜びや生きがいを失ってしまう可能性があります。

次に、精神的な苦痛を与える可能性も無視できません。紐やベルトなどで身体を縛り付けられることは、肉体的な苦痛だけでなく、強い精神的な苦痛を伴います。拘束されることで、自分は役に立たない人間だと感じたり、孤独感や不安感に苛まれたりするなど、精神状態に悪影響を及ぼす可能性があります。特に、認知症の方の場合、現状を理解することが難しく、恐怖心や混乱が増幅し、症状の悪化につながることも懸念されます。

さらに、身体拘束は身体機能の低下も招きます。身体を動かす機会が減ることで、筋力が低下し、関節の動きが悪くなり、歩行や日常生活動作が困難になる可能性があります。また、寝たきり状態になることで、床ずれのリスクも高まります。さらに、血液の循環が悪くなることで、心臓や肺の機能にも影響が出ることがあります。

このように、身体拘束は様々な悪影響を及ぼす可能性があるため、最終手段としてのみ検討されるべきです。拘束をせざるを得ない状況に陥る前に、転倒予防のための環境整備や、一人一人の状態に合わせた個別ケアの実施など、代替手段を積極的に検討することが重要です。また、やむを得ず拘束を行う場合でも、頻度や時間を最小限に抑え、常に状態を観察し、早期の解除を目指す必要があります。そして、ご本人やご家族への丁寧な説明と同意を得ることが不可欠です。

| 身体拘束の問題点 | 詳細 |

|---|---|

| 身体の自由を奪う | 基本的人権の侵害。自由に動く権利を奪い、尊厳を傷つける。日常生活の喜びや生きがいを失う可能性。 |

| 精神的な苦痛 | 肉体的苦痛に加え、強い精神的苦痛を伴う。孤独感、不安感、無力感など精神状態に悪影響。認知症の方の場合は恐怖心や混乱が増幅し、症状悪化の可能性。 |

| 身体機能の低下 | 筋力低下、関節の動きが悪化、歩行や日常生活動作が困難になる。床ずれ、心臓や肺への影響も。 |

| 最終手段であるべき | 代替手段の検討が重要(転倒予防のための環境整備、個別ケアなど)。やむを得ず行う場合も、頻度や時間を最小限に、状態観察、早期解除を目指す。本人・家族への説明と同意は必須。 |

身体拘束の代替手段

身体拘束は、利用者の尊厳を損ない、心身に悪影響を及ぼす可能性があるため、できるだけ避けるべきです。身体拘束に代わる方法として、様々な取り組みが考えられます。

まず、利用者の行動の背景にある要因を理解することが重要です。なぜ徘徊するのか、なぜ転倒してしまうのか、なぜ暴力的な行動に出てしまうのか、その理由を丁寧に探ることから始めましょう。認知症の場合は、不安や混乱、過去の記憶へのとらわれなどが原因となっていることがあります。身体的な問題を抱えている場合は、痛みや不快感を取り除くことで行動が落ち着くこともあります。

利用者の状況を把握したら、環境を整えることが大切です。例えば、徘徊が多い方には、安全に歩き回れるように、屋内に散歩コースを設けたり、庭を整備したりすることが有効です。転倒の危険がある方には、手すりや滑り止めマットを設置する、床の段差をなくす、適切な明るさを確保するなどの工夫が必要です。また、家具の配置を変えることで、落ち着ける空間を作ることもできます。

一人ひとりに合わせたケアの計画も重要です。好きな音楽を聴いたり、アロマを焚いたり、手足を優しくマッサージしたりすることで、リラックスして過ごせるよう支援することができます。また、ぬいぐるみや毛布などを提供することで、安心感を与えることもできます。さらに、昔好きだった趣味や活動に取り組む機会を設けることも効果的です。

コミュニケーションを密に取ることも、身体拘束の代替手段として非常に重要です。穏やかに話しかけ、共感する姿勢を示すことで、利用者の不安やストレスを軽減することができます。表情や声のトーンにも気を配り、信頼関係を築くことが大切です。

これらの取り組みを通して、利用者が安心して過ごせる環境を作り、その人らしい生活を支援していくことが、身体拘束を減らすことに繋がります。常に利用者の立場に立ち、寄り添う気持ちを忘れずに、より良いケアを目指しましょう。

| 身体拘束の代替手段 | 具体的な取り組み |

|---|---|

| 行動の背景にある要因の理解 | 徘徊、転倒、暴力などの理由を丁寧に探る。 認知症の場合は、不安や混乱、過去の記憶へのとらわれなどを考慮する。 身体的な問題の場合は、痛みや不快感を取り除く。 |

| 環境調整 | 徘徊対策:安全な散歩コースの設置、庭の整備 転倒対策:手すりや滑り止めマットの設置、段差解消、適切な明るさの確保 家具配置の変更による落ち着いた空間作り |

| 個別ケアの計画 | 音楽、アロマ、マッサージによるリラクゼーション ぬいぐるみや毛布の提供による安心感の醸成 趣味や活動への参加機会の提供 |

| コミュニケーション | 穏やかな会話と共感 表情や声のトーンへの配慮 信頼関係の構築 |

身体拘束に関する法規制

お年寄りや体の不自由な方の生活を支える介護の現場では、身体拘束は、緊急時を除いて、行ってはいけないことになっています。これは、介護保険法で定められており、利用者の尊厳を守る上でとても大切なことです。身体拘束とは、利用者の体をひもやベルトなどで縛ったり、ベッドに柵を付けて動けないようにしたりすることを指します。

どうしても身体拘束が必要になる場合は、緊急時、つまり利用者自身や周りの方の命を守るために他に方法がない場合に限られます。例えば、急に立ち上がって転倒する危険性が高い場合や、点滴や管を抜いてしまうことで生命に関わるような状況などが考えられます。

やむを得ず身体拘束をする場合でも、その理由や方法、どれくらいの時間続けるのかなどをきちんと記録に残し、利用者ご本人やご家族に分かりやすく説明する必要があります。また、拘束を始める前に、医師の診断や指示を受けることも必要です。

介護事業者は、身体拘束をなるべくしないですむように、常に工夫していくことが求められています。例えば、利用者の状態を注意深く観察したり、転倒予防のための対策をしたり、認知症の方には、落ち着けるような環境を整えたりするなどです。また、職員の知識や技術を高めるための研修も定期的に行う必要があります。

身体を拘束することは、利用者の自由を奪うことになります。これは、人権に関わる重大な問題です。身体拘束は、利用者の尊厳を傷つけ、心身に悪影響を与える可能性があることを、介護に携わる全ての人が深く理解し、常に慎重な対応を心がける必要があります。利用者の気持ちに寄り添い、より良いケアを目指していくことが大切です。

| 身体拘束の原則 | 緊急時を除いて、行ってはいけない |

|---|---|

| 法的根拠 | 介護保険法 |

| 目的 | 利用者の尊厳を守る |

| 身体拘束の定義 | ひもやベルトなどで縛る、ベッドに柵を付けて動けないようにするなど |

| 身体拘束が必要な場合 | 緊急時(利用者自身や周りの方の命を守るために他に方法がない場合) 例:転倒の危険性が高い、点滴や管を抜いてしまう |

| 身体拘束を行う際の手順 | 理由、方法、時間などを記録 利用者と家族への説明 医師の診断と指示 |

| 身体拘束の代替策 | 利用者の状態観察、転倒予防対策、認知症の方への環境整備、職員研修 |

| 身体拘束の問題点 | 利用者の自由を奪う、人権問題、尊厳を傷つける、心身に悪影響 |

| 介護従事者の心構え | 身体拘束の危険性を理解、慎重な対応、利用者の気持ちに寄り添う |

より良いケアに向けて

人が人として大切にされる世の中を目指し、介護現場において身体の自由を奪うことは避けるべきです。利用者の方々が安心安全に、そしてその人らしく過ごせるよう、身体拘束をなくすための取り組みが重要です。身体を拘束するということは、利用者の尊厳を傷つけ、心身に悪影響を与える可能性があるからです。

身体拘束をなくすためには、利用者一人ひとりの個性や生活背景、身体状況や心の状態を深く理解することが必要です。なぜ落ち着かないのか、何を求めているのか、何に不安を感じているのかを丁寧に見て、感じ、考え、その方に合わせたケアの方法を見つけることが大切です。例えば、認知症の方で徘徊される方がいらっしゃる場合、その行動の裏にある理由を探ることから始めます。もしかすると、トイレに行きたいのに場所が分からなかったり、家に帰りたいという思いからなのかもしれません。その方の気持ちを汲み取り、寄り添うことで、解決策が見えてきます。

落ち着ける環境を作ることも重要です。部屋の明るさや温度、家具の配置など、利用者の状態に合わせて調整することで、安心できる空間を提供できます。また、利用者と積極的にコミュニケーションを取り、信頼関係を築くことも大切です。優しい言葉かけや穏やかな表情で接し、不安な気持ちを和らげ、安心感を与えましょう。さらに、ご家族や地域の方々と連携し、情報を共有しながら協力してケアを進めることも欠かせません。ご家族は、利用者のこれまでの生活や性格をよく理解しているため、ケアに役立つ貴重な情報を提供してくれるはずです。地域の方々との繋がりは、利用者の社会的な孤立を防ぎ、地域での生活を支える力となります。

医師や看護師、介護士、理学療法士、作業療法士など、様々な専門職がそれぞれの知識や技術を持ち寄り、チームとして協力して利用者を支える「多職種連携」も重要です。それぞれの専門家が連携することで、利用者の状態を多角的に把握し、より適切なケアプランを作成することができます。身体拘束の必要性を判断する場合にも、多職種で話し合い、様々な視点から検討することで、より良い判断ができます。身体拘束によらない、その人らしい生活を支援するために、私たちは学び続け、努力していく必要があります。

| 身体拘束をなくすための取り組み | 具体的な内容 |

|---|---|

| 利用者理解 | 利用者の個性、生活背景、身体状況、心の状態を深く理解する。 落ち着かない理由、求めているもの、不安に感じていることを丁寧に観察し、その方に合わせたケアの方法を見つける。 |

| 環境調整 | 部屋の明るさ、温度、家具の配置などを利用者の状態に合わせて調整し、安心できる空間を提供する。 |

| コミュニケーション | 利用者と積極的にコミュニケーションを取り、信頼関係を築く。優しい言葉かけや穏やかな表情で接し、不安な気持ちを和らげ、安心感を与える。 |

| 関係者連携 | 家族や地域の方々と連携し、情報を共有しながら協力してケアを進める。 |

| 多職種連携 | 医師、看護師、介護士、理学療法士、作業療法士など、様々な専門職がチームとして協力し、利用者を支える。多角的に状態を把握し、適切なケアプランを作成する。 |