多床室:メリットとデメリット

介護を学びたい

先生、「多床室」って、どんな部屋ですか?

介護の研究家

多床室とは、病院や介護施設などで、複数の人で同じ部屋を使う部屋のことだよ。カーテンで仕切られているけれど、完全に個室ではないんだ。費用は個室より安いことが多いね。

介護を学びたい

なるほど。他の部屋の人と交流できるのはいいけど、プライバシーはあまりなさそうですね…。

介護の研究家

その通り。費用が抑えられる、交流しやすいといった利点がある一方で、プライバシーが確保しにくい、周りの人に気を遣うといった面もある。それぞれのメリット・デメリットを理解した上で、自分に合った部屋を選ぶことが大切だね。

多床室とは。

病院や介護施設などで、複数の人が同じ部屋で生活する共同部屋のことを「多床室」といいます。部屋は、動かせるカーテンなどで仕切られていて、自分のスペースは確保できます。他の人と交流しやすく、一人で過ごすことが少ないという利点があります。しかし、音やにおいなど、周りの人に気を遣わなければならないことが多く、周りの人に気を遣うあまり不満を感じやすいという欠点もあります。病院や介護施設の種類によって、一人あたりに必要な最低限の床面積が決められています。一人で使える個室に比べると、費用は安く済みます。

多床室とは

多床室とは、病院や介護施設といった場所で、複数の利用者が同じ部屋で生活を共にする空間のことです。それぞれのベッドの周りには、移動できるカーテンや簡単な仕切りが設置されており、ある程度の個人空間は確保されています。この部屋の形式を選ぶ大きな理由は費用面であり、個室に比べて利用料金を抑えることが可能です。

同じ部屋で複数の人が生活するということは、常に誰かが近くにいる状態となるため、孤独感を抱きにくく、自然と人との交流が増えるという利点があります。特にご高齢の方々にとって、この環境は寂しさを紛らわせる効果があり、共に過ごす仲間との連帯感が生まれることもあります。毎日の生活の中で交わされるちょっとした会話や、お互いに助け合う場面を通して、生活に活気が出て、心の健康を保つことにも繋がると考えられています。

また、職員の方々から見守りやすいという点も多床室のメリットです。もしもの時や緊急時にも、迅速な対応を受けられるという安心感は、利用者本人だけでなく、そのご家族にとっても大きな支えとなるでしょう。

一方で、プライバシーが完全に守られるわけではないという点は理解しておく必要があります。周囲の音や光、他者の生活リズムに影響を受ける可能性があるため、それぞれの施設が提供する多床室の環境や設備をよく確認し、ご自身の状況や希望に合った場所を選ぶことが大切です。多床室は費用面での負担軽減だけでなく、社会的な繋がりを築ける場としての役割も担っています。ご自身の生活スタイルや価値観に合わせて、最適な居住環境を選択しましょう。

| メリット | デメリット |

|---|---|

|

|

費用面でのメリット

多床室を選ぶ一番の利点は、費用の負担が軽くなることです。同じ施設でも個室に比べると、多床室の部屋代は安く設定されていることがほとんどです。これは、一つの部屋を複数人で使うことで、施設全体の運営費用を抑えることができるからです。特に、長い入院や入所が必要な場合は、個室と多床室の費用の差が大きくなり、家計への負担を大きく減らすことができます。年金などの限られた収入で生活している高齢の方や、長い期間の世話が必要な方にとって、多床室は現実的な選択と言えるでしょう。

部屋代を抑えることで、浮いたお金を他のことに使うことができます。例えば、リハビリテーションやレクリエーション、特別な食事、介護用品の購入などに充てることができます。また、家族の負担を減らすこともできます。家族は、介護費用以外にも、交通費や食費など、様々な費用を負担している場合があります。多床室を選ぶことで、これらの費用を抑え、家族の負担軽減に繋げることができます。

費用面以外にも、多床室には他の入居者と交流する機会が増えるという利点もあります。日々の生活の中で自然と会話が生まれたり、一緒に食事をしたりすることで、孤独感や孤立感を軽減することができます。特に、高齢になると社会との繋がりが希薄になりがちですが、多床室では周りの人と繋がりを持つことで、心身の健康を維持することに繋がります。ただし、プライバシーの確保という面では個室に劣る部分もあります。多床室を選ぶ際には、費用面だけでなく、それぞれのメリットとデメリットを考慮し、自分の状況や希望に合った部屋を選ぶことが大切です。

| メリット | デメリット |

|---|---|

| 費用の負担軽減 ・部屋代が個室より安い ・浮いたお金をリハビリ、レクリエーション、特別な食事、介護用品などに使える ・家族の負担軽減 |

プライバシーの確保が難しい |

| 他の入居者との交流機会増加 ・孤独感や孤立感の軽減 ・社会との繋がりの維持 ・心身の健康維持 |

交流の機会

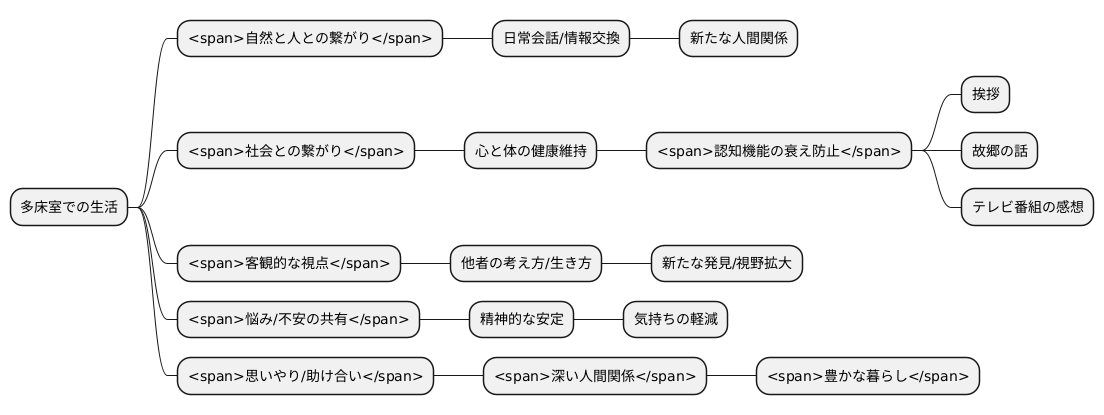

多床室での生活は、自然と人との繋がりを生み出す場となります。同じ部屋で暮らしを共にする人たちとの日々の何気ない会話や、情報交換を通して、思いがけず新たな人間関係を築けることがあります。

特に、ご高齢の方々にとって、社会との繋がりを保つことは、心と体の健康を維持するためにとても大切です。孤独感から解放され、日々に張り合いが生まれることで、認知機能の衰えを防ぐことにも繋がると考えられています。例えば、朝起きた時に「おはようございます」と挨拶を交わしたり、食事の時間にお互いの故郷の話で盛り上がったり、テレビ番組の感想を共有したりするだけでも、心は温まり、日々の生活に彩りが加わります。

また、周りの人と関わる中で、自分自身の状況を客観的に見つめ直す良い機会にもなります。他者の考え方や生き方に触れることで、新たな発見があり、視野が広がることもあります。そして、悩みや不安を共有することで気持ちが軽くなり、精神的な安定に繋がることも期待できます。例えば、家庭のこと、健康のことなど、誰かに話すだけで気持ちが楽になることは少なくありません。

もちろん、多床室での生活には、周りの人への配慮も必要です。共同生活の中で、お互いを尊重し合い、快適な環境を共に作り上げていくことが大切です。しかし、そうした小さな思いやりや助け合いを通して、より深い人間関係が育まれ、日々の暮らしがより豊かなものになるでしょう。

プライバシーの課題

相部屋である多床室においては、個人の空間を確保することが難しいという問題が常に付きまといます。薄いカーテン一枚で仕切られているとはいえ、音やにおい、光といった感覚的な刺激は容易に漏れ出てしまうのです。隣で寝ている人の寝息や咳払い、いびきが気になってなかなか眠りにつけなかったり、話し声やテレビの音が耳に入ってきて落ち着かなかったりするなど、安眠を妨げる要因が多く存在します。また、においに関しても、食事のにおいや体臭、薬品臭などがカーテンの隙間から漂ってきて不快に感じることもあるでしょう。さらに、夜間に点灯される照明や窓から差し込む日光なども、周りの人に配慮して自由に調節できない場合があり、ストレスの原因となる可能性があります。

こうした環境では、自分の状態や個人的な情報を他人に知られたくないという思いを抱くのは当然のことです。例えば、病気やけが、身体の機能について他の人に見られたり、知られたりすることを恥ずかしく思う人もいるでしょう。また、治療やケアの内容、服用している薬の種類など、個人的な医療情報についても周りの人に聞かれる可能性があり、不安や心配につながるかもしれません。特に、繊細な人やプライバシーを重視する人にとっては、こうした環境は大きな負担となり、精神的な苦痛につながる可能性も否定できません。周りの人に気を遣いながら生活しなければならない状況は、心身ともに疲弊させてしまうのです。多床室では、たとえ小さなことでも周りの人に遠慮してしまい、自分本来のペースで生活することが難しいという側面も忘れてはなりません。

| 問題点 | 詳細 |

|---|---|

| 個人の空間の確保が難しい |

|

| プライバシーの確保が難しい |

|

| 自分本来のペースで生活することが難しい |

|

感染症のリスク

共同生活を送る場では、どうしても感染症の危険性が高まります。特に、たくさんの人が一緒に過ごす多床室のような環境では、一人が感染すると、あっという間に他の利用者へとうつり、広がってしまう恐れがあります。これは、まるで人から人へと渡り歩く飛び火のようなもので、あっという間に広範囲に広がる可能性があります。特に高齢の方や体の抵抗力が下がっている方は、感染症にかかりやすいだけでなく、重症化しやすい傾向があります。肺炎になったり、他の病気にかかってしまうこともあり、命に関わる危険性も高まります。そのため、周りの人たちがより注意深く見守り、気を配ることが大切です。

施設側も、感染症を防ぐために様々な対策を行っています。例えば、部屋の換気をこまめに行ったり、手が触れる場所を消毒したり、感染を広げないための努力をしています。また、利用者の健康状態を毎日確認し、少しでも異変があればすぐに対応できるよう体制を整えています。しかし、施設側の努力だけでは十分ではありません。利用者自身も、感染症予防に積極的に取り組む必要があります。例えば、手洗いやうがいをしっかりと行うことは、感染症予防の基本です。また、咳やくしゃみをする際には、口や鼻を覆う、いわゆる咳エチケットを心がけることも大切です。さらに、人が集まる場所ではマスクを着用するなど、自分自身を守る行動も重要になります。周りの人と協力し合い、一人ひとりが感染予防を心がけることで、安全で安心な暮らしを守ることができるのです。

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 感染症の危険性 | 共同生活を送る場では、感染症の危険性が高まり、特に多床室のような環境では、感染が急速に広がる恐れがある。高齢者や抵抗力の弱い人は、感染しやすく重症化しやすい。 |

| 感染しやすい人 | 高齢の方や体の抵抗力が下がっている方 |

| 施設側の対策 | 部屋の換気、手が触れる場所の消毒、利用者の健康状態の確認など |

| 利用者自身の対策 | 手洗いうがい、咳エチケット、マスク着用など |

| 目的 | 安全で安心な暮らしを守る |

環境への配慮

多床室での暮らしは、一つ屋根の下で複数の人と生活を共にすることを意味します。そのため、周囲の人への思いやりは、快適な共同生活を送る上で欠かせません。

まず、音への配慮は非常に重要です。生活音や話し声は、たとえ自分では小さくても、周囲の人にとっては大きな騒音となる可能性があります。特に、夜間や早朝は周囲が静かなため、より一層注意が必要です。テレビやラジオの音量、携帯電話の着信音なども、周囲に迷惑をかけないよう気を配りましょう。就寝時間には、周りの人の睡眠を妨げないよう、静かに過ごすことが大切です。

次に、照明の使い方にも配慮が必要です。深夜に部屋の電気を煌々とつけっぱなしにすると、他の人の睡眠を妨げる可能性があります。必要な時以外は電気を消す、あるいは間接照明などを使うことで、周囲への影響を少なくすることができます。

共有スペースの使い方も重要です。共同で使用する場所だからこそ、清潔さを保つように心がけましょう。使用後はきちんと片付け、整理整頓をすることが大切です。また、個人の持ち物も整理整頓し、共有スペースに放置しないようにしましょう。自分の持ち物が他の人の邪魔になったり、共有スペースの美観を損ねたりすることがないように注意が必要です。

快適な環境を維持するためには、施設のルールやマナーを守ることも重要です。ルールは共同生活を円滑に進めるための大切な指針です。それぞれの施設によって異なる場合があるので、しっかりと確認し、遵守しましょう。

多床室での生活は、周囲の人と協力し合うことで、より快適なものになります。お互いを尊重し、思いやりの心を持つことで、良好な人間関係を築き、より良い共同生活を送ることができるでしょう。

| 配慮事項 | 具体例 |

|---|---|

| 音への配慮 | 生活音、話し声、テレビ・ラジオの音量、携帯電話の着信音、夜間・早朝の静寂 |

| 照明の使い方 | 深夜の照明、間接照明の利用 |

| 共有スペースの使い方 | 清潔さ、整理整頓、個人の持ち物の管理 |

| 施設のルールとマナーを守る | 施設ごとのルールの確認と遵守 |