共同生活援助:安心して暮らせる家

介護を学びたい

先生、「共同生活援助」って、高齢者も利用できるんですよね?でも、それって「介護」保険を使うんですか?それとも「介助」の方?そこがよくわからないんです。

介護の研究家

いい質問ですね。「共同生活援助」は「介助」に分類され、障害福祉サービスの一種です。だから、利用するのは「介護」保険ではなく「障害福祉サービス」になります。高齢者でも障害を持っている方が利用する場合は、介護保険ではなく、障害福祉サービスを使うんですよ。

介護を学びたい

なるほど。じゃあ、もし高齢者で障害も持っている人が「共同生活援助」を利用する場合は、介護保険を使わずに障害福祉サービスを使うってことですね。

介護の研究家

その通りです。ただし、場合によっては介護保険サービスと障害福祉サービスを組み合わせて利用することもあります。状況に応じて適切なサービスが提供されるようになっています。

共同生活援助とは。

『共同生活援助』とは、障がいのある方がグループホームで共同生活を送るためのサービスです。このサービスでは、主に夜に食事、お風呂、トイレの介助を受けたり、相談したり、みんなで楽しく過ごしたりすることができます。障がいのあるお年寄りも利用できます。

共同生活援助とは

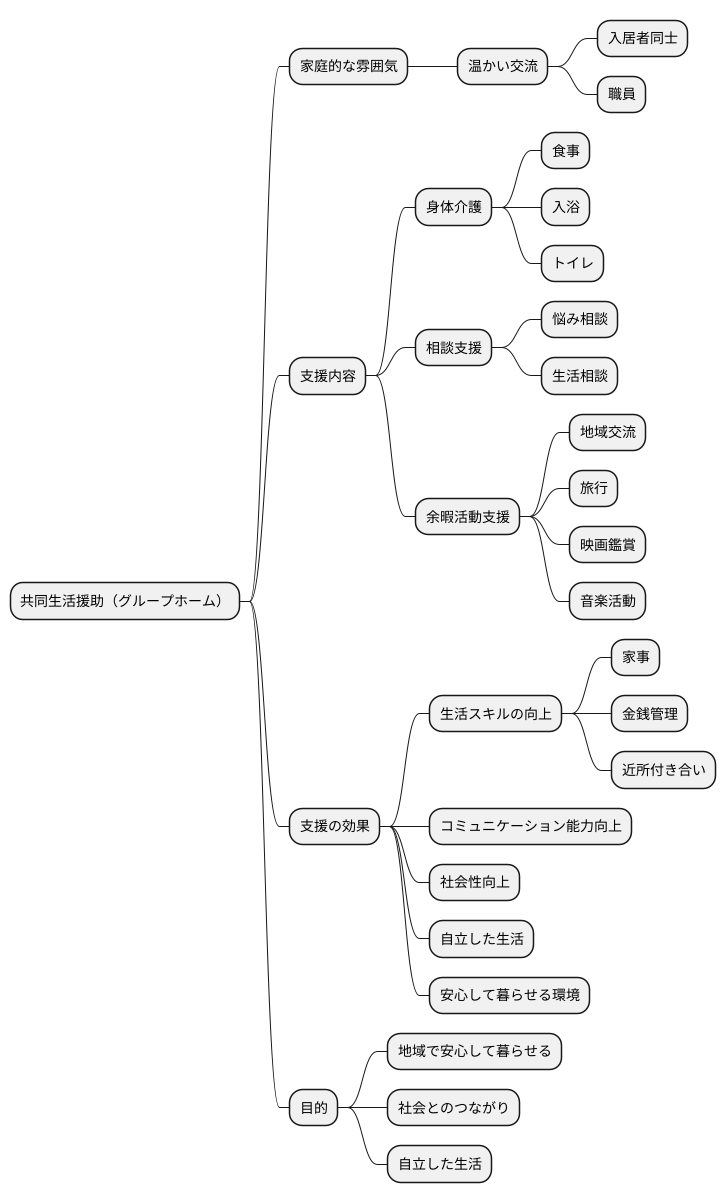

共同生活援助(グループホーム)とは、障がいを持つ方が地域で安心して暮らせるよう、住居と日常生活の支援を提供する仕組みです。家庭的な雰囲気の中で、他の入居者や職員との温かい交流を通して、社会とのつながりを築きながら自立した生活を目指せる場所となっています。

共同生活援助では、一人ひとりの状況に合わせた丁寧なサービスを提供しています。具体的には、食事の準備、入浴、トイレの介添えといった身体的な支援はもちろんのこと、日々の暮らしの中で困ったことや悩んでいることなどを気軽に相談できる相談支援も行っています。また、趣味や楽しみを見つけるための余暇活動の支援も充実しており、地域のお祭りへの参加や、仲間との旅行、映画鑑賞、音楽活動など、多様な活動を通して、充実した日々を送ることができます。

これらの支援を通して、入居者は日常生活を送る上でのスキルを身につけることができます。例えば、家事の分担や金銭管理、近所付き合いなど、自立した生活を送る上で必要なことを、職員のサポートを受けながら実践的に学ぶことができます。また、共同生活を通して、他人とのコミュニケーション能力を高め、社会性を育むことも期待できます。

共同生活援助を利用することで、障がいを持つ方は地域社会の一員として、自分らしい生き方を実現し、生き生きとした毎日を送ることができます。単に住む場所を提供するだけでなく、安心して暮らせる環境と、自立を促す様々な支援が提供されていることが、共同生活援助の大きな特徴です。

提供されるサービス内容

共同生活援助では、日常生活を送る上で必要な様々なサービスを提供しています。日々の暮らしを支えるサービス内容について、より詳しくご説明します。

まず、食事についてです。栄養バランスに配慮した献立で、毎日温かい食事を提供しています。好き嫌いなど、個々の食の好みや必要な配慮にも対応していますので、ご安心ください。食事の時間も、それぞれの生活リズムに合わせて調整できます。

次に、入浴や排泄の介助についてです。身体の清潔を保つことは健康維持に欠かせません。入浴や排泄の介助は、個々のプライバシーに最大限配慮しながら、安全かつ快適に行えるよう支援いたします。身体の状態に合わせて、必要な用具の提供や介助方法の工夫など、きめ細やかな対応を心掛けています。

健康管理や服薬管理、金銭管理といった日常生活の様々な場面でもサポートを提供しています。健康管理では、定期的な健康診断の手配や、通院の付き添いなどを行います。また、服薬管理では、薬の飲み忘れを防ぐための支援を行います。金銭管理においては、無駄遣いを防ぎ、計画的に使うためのアドバイスやサポートを行います。

共同生活援助の目的は、利用者の自立した生活を促進することです。地域活動への参加支援を通して、地域社会との繋がりを築き、社会参加を促します。また、就労を希望する方には、就労支援を提供し、仕事探しから職場定着までをサポートします。さらに、余暇活動を通して、趣味や楽しみを見つけ、充実した毎日を過ごせるよう企画・支援も行います。

夜間においても、職員が常駐しています。急な体調変化や緊急時にも対応できる体制を整えているため、安心して過ごすことができます。日々の暮らしを支える様々なサービスを通して、利用者の皆様が安心して快適に過ごせるよう、職員一同尽力してまいります。

| サービス内容 | 詳細 |

|---|---|

| 食事 | 栄養バランスに配慮した献立、個々の食の好みや必要な配慮に対応、食事時間の調整 |

| 入浴・排泄介助 | プライバシーへの配慮、安全かつ快適な介助、必要な用具の提供、介助方法の工夫 |

| 健康管理 | 定期的な健康診断の手配、通院の付き添い |

| 服薬管理 | 薬の飲み忘れ防止の支援 |

| 金銭管理 | 無駄遣い防止、計画的な金銭使用のアドバイス・サポート |

| 地域活動参加支援 | 地域社会との繋がり構築、社会参加促進 |

| 就労支援 | 仕事探しから職場定着までのサポート |

| 余暇活動 | 趣味や楽しみを見つけるための企画・支援 |

| 夜間対応 | 職員常駐、急な体調変化や緊急時への対応 |

対象となる人

共同生活援助(グループホーム)は、障がいのある方が地域で安心して暮らせるように支援するための住まいです。この住まいを利用できるのは、基本的に障がい者手帳を持っている方です。手帳の種類は、身体障がい、知的障がい、精神障がい、発達障がいなど、問いません。また、障がいとともに高齢を迎えた方も利用できます。

グループホームでは、それぞれの障がいの特性や程度、生活の状況に合わせて、一人ひとりに合った支援を行います。例えば、食事の準備や掃除、洗濯といった日常生活の援助はもちろんのこと、金銭管理や服薬管理の支援、通院や就労の支援なども行います。また、地域での活動への参加を促したり、地域の人たちとの交流を支援したりすることで、地域社会へのつながりを築けるようサポートします。

年齢や性別による制限はありません。若い方から高齢の方まで、様々な人が共同生活を送っています。共同生活を通して、お互いに支え合い、助け合う関係を築き、仲間とのつながりを感じながら、充実した毎日を送ることができます。

利用を希望する方は、まずお住まいの市区町村の障がい福祉担当窓口にご相談ください。利用できるかどうか、どのグループホームが自分に合っているかなど、詳しい情報を得ることができます。担当窓口では、障がいの状況や生活状況、希望する生活などについてお話を伺い、適切なグループホームを紹介してくれます。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 対象者 | 障がい者手帳を保有する人 (身体、知的、精神、発達など) 、障害を伴う高齢者 |

| サービス内容 | 日常生活援助(食事、掃除、洗濯)、金銭管理、服薬管理、通院・就労支援、地域活動・交流支援 |

| 目的 | 地域での安心した生活、地域社会とのつながり構築、相互扶助による充実した生活 |

| 利用方法 | 市区町村の障害福祉担当窓口に相談 |

| その他 | 年齢、性別制限なし / 多様な人が共同生活 |

住まいの環境

グループホームは、家庭的な雰囲気の中で共同生活を送るための住まいです。その建物には、以前は一般住宅だった建物を手直ししたものや、グループホーム用に新しく建てられたものなど、様々な種類があります。

多くのグループホームでは、一人ひとりに個室が用意されています。自分の部屋で過ごすことで、プライバシーを守りながら、落ち着いた時間を過ごすことができます。自分の好きな物で部屋を飾ったり、趣味を楽しんだりすることもできます。もちろん、共同で使える居間や食堂のような場所もあり、他の入居者と交流したり、一緒に食事をしたりすることもできます。このような共有スペースでの触れ合いを通して、温かい人間関係を築き、寂しさを感じることなく毎日を過ごすことができます。

建物は、段差をなくしたり、手すりを設置したりするなど、バリアフリー化されているところが多く、車いすを使っている人も安全に、そして快適に生活することができます。また、浴室やトイレにも工夫が凝らされ、身体の不自由な人も安心して使えるようになっています。

グループホームは、地域社会とのつながりも大切にしています。近所の人たちとの交流会を開いたり、地域の行事に参加したりする機会を設けることで、地域の一員として安心して暮らせる環境づくりに力を入れています。このように、グループホームは、入居者にとって、安全で快適なだけでなく、心温まる交流のある場所となっています。

| 特徴 | 詳細 |

|---|---|

| 住環境 | 家庭的な雰囲気の中で共同生活を送る 一人ひとりに個室が用意されプライバシーを確保 共同で使える居間や食堂もあり交流可能 |

| バリアフリー | 段差をなくしたり、手すりを設置 車いす利用者も安全に生活可能 浴室やトイレにも工夫 |

| 地域との連携 | 地域社会とのつながりを重視 交流会や地域行事への参加 安心して暮らせる環境づくり |

| 生活 | 安全で快適な生活 温かい人間関係の構築 寂しさを感じることなく毎日を過ごす |

利用料金

共同生活援助(グループホーム)における利用料金は、利用される方の収入によって異なります。収入が少ない方ほど負担も少なくなるよう、細かく段階が設けられています。利用料金の算定方法は各自治体によって異なる場合があるため、詳細については、お住まいの市区町村の担当窓口にお尋ねください。

利用料金には、家賃、光熱水費、水道料金といった住居にかかる費用が含まれます。また、毎日の食事にかかる費用も含まれており、栄養バランスのとれた食事を提供するために必要な食材費などが含まれます。これらは、実際に利用した分に応じて金額が決まる実費負担となります。

その他、日用品の購入費や、趣味活動、地域行事への参加費なども実費負担となる場合があります。ただし、共同生活を営む上で必要な費用は、可能な限り利用者の経済状況に配慮して設定されていますのでご安心ください。想定外の費用が発生する場合には、事前に職員から説明と相談があります。

多くの自治体では、共同生活援助を利用する際の経済的な負担を軽減するための補助金制度が用意されています。これらの制度の利用条件や申請方法は自治体によって異なるため、お住まいの地域の窓口に確認することをお勧めします。また、利用料金の支払いが困難な場合は、一人で悩まずに相談支援事業所などに相談してみましょう。相談支援専門員が、状況に合わせて適切な支援や助言を提供し、利用できる制度などを案内してくれます。

金銭的な心配のためにサービス利用を諦める必要はありません。安心して共同生活を送れるよう、様々な支援体制が整えられていますので、お気軽にご相談ください。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 利用料金 | 収入に応じて細かく段階設定。各自治体によって算定方法が異なる場合あり。 |

| 料金に含まれるもの | 家賃、光熱水費、水道料金、食費(栄養バランスのとれた食事の提供に必要な食材費など)。日用品費、趣味活動費、地域行事参加費などは実費負担の場合あり。 |

| 費用設定 | 共同生活に必要な費用は、利用者の経済状況に配慮。想定外の費用発生時は事前に職員からの説明と相談あり。 |

| 補助金制度 | 多くの自治体で経済的負担軽減のための補助金制度あり。利用条件や申請方法は自治体によって異なる。 |

| 支払困難な場合の相談 | 相談支援事業所などに相談。相談支援専門員が適切な支援や助言、利用できる制度などを案内。 |

地域での暮らし

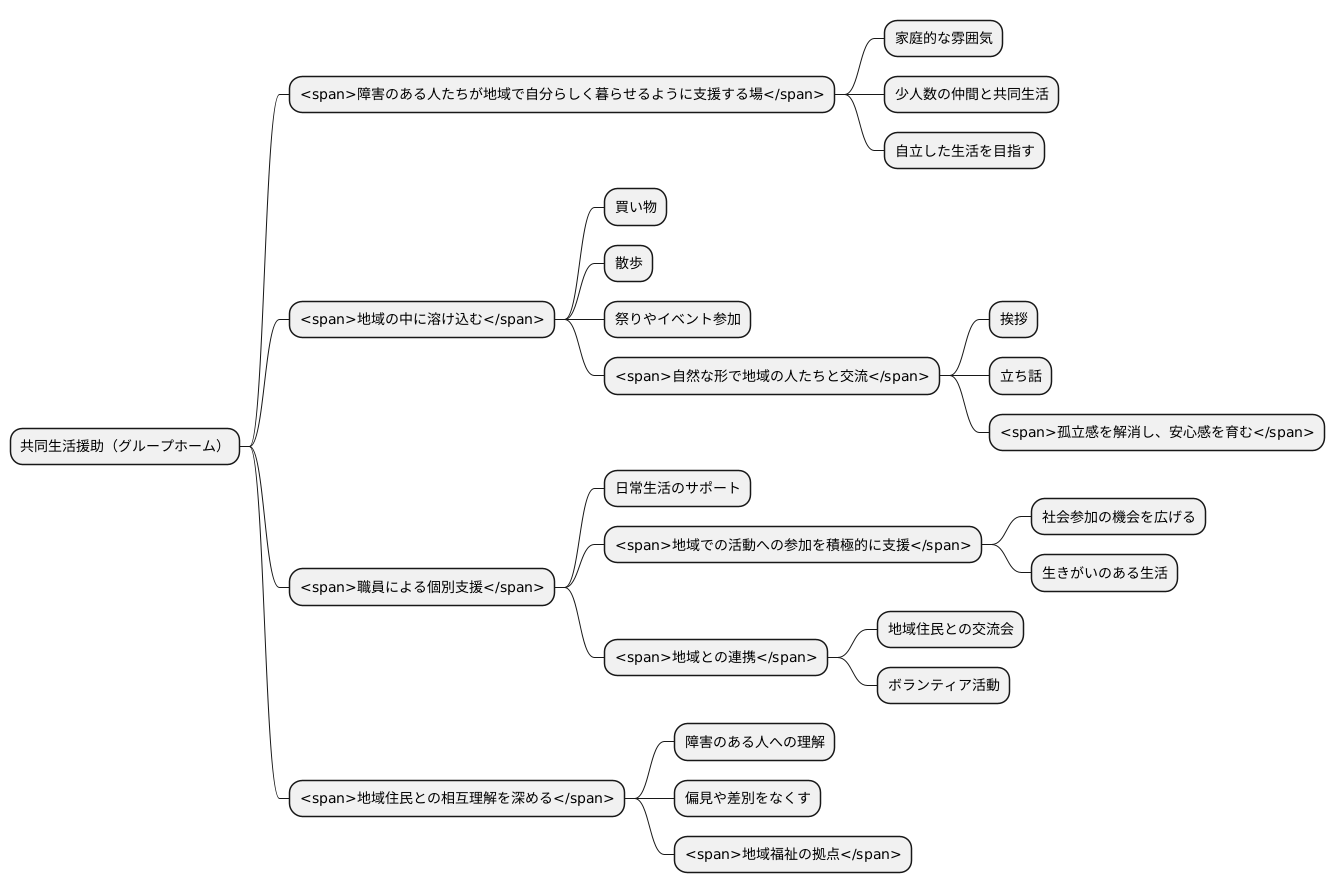

共同生活援助(グループホーム)は、障害のある人たちが地域で自分らしく暮らせるように支援する場です。家庭的な雰囲気の中で、少人数の仲間と一緒に共同生活を送ることで、自立した生活を目指します。

グループホームは、地域の中に溶け込むように建てられています。近くの商店街へ買い物に行ったり、公園を散歩したり、地域の祭りやイベントに参加したりすることで、地域の一員としての生活を実感できます。顔なじみのお店の人と挨拶を交わしたり、近所の人と立ち話をしたり、自然な形で地域の人たちと交流を持つことができます。このような日々の触れ合いを通して、地域でのつながりを深め、孤立感を解消し、安心感を育むことができます。

職員は、入居者一人ひとりの状況や希望に合わせた個別支援を行います。日常生活のサポートだけでなく、地域での活動への参加を積極的に支援することで、社会参加の機会を広げ、生きがいのある生活を送れるように手助けします。また、地域住民との交流会やボランティア活動への参加を促すなど、地域との連携にも力を入れています。

地域住民との相互理解を深めることも、グループホームの大切な役割です。入居者と地域住民が交流する機会を設けることで、障害のある人への理解を深めてもらい、偏見や差別をなくすように努めます。共に支え合い、誰もが住みやすい、温かい地域社会の実現を目指し、グループホームは地域福祉の拠点としての役割も担っています。