老健:在宅復帰を目指す施設

介護を学びたい

先生、老人保健施設って病院とどう違うんですか?どちらも高齢者のための施設ですよね?

介護の研究家

いい質問だね。確かにどちらも高齢者を対象とした施設だけど、目的が違うんだ。病院は病気の治療が目的だけど、老人保健施設は自宅に帰るための準備をする場所なんだよ。

介護を学びたい

自宅に帰るための準備…ですか?具体的にはどんなことをするんですか?

介護の研究家

そうだね。例えば、病気や怪我で弱ってしまった体の機能を回復させるための訓練をしたり、日常生活に必要な動作の練習をしたりするんだよ。そうすることで、最終的には自宅で生活できるようになることを目指すんだ。

老人保健施設とは。

『老人保健施設』(介護老人保健施設は、老健施設とか、老健とも呼ばれています。)について説明します。老人保健施設とは、病院を退院したお年寄り(介護が必要な方)が、自宅に帰れるように、体の機能を回復させる訓練をしながら生活するための施設です。

老健施設の概要

介護老人保健施設、通称「老健」は、高齢者が住み慣れた地域で再び自立した生活を送れるように支援する施設です。病院での治療を終えて病状は安定したものの、すぐに自宅に戻るには不安がある、もう少し機能回復訓練が必要だという高齢者の方々にとって、老健は自宅と病院の橋渡し役を担っています。

老健では、医師や看護師、介護職員、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士といった専門家がチームを組んで利用者を支えます。一人ひとりの状態に合わせたケアプランを作成し、日常生活の介助、機能回復訓練、医療ケアなどを提供することで、在宅復帰を目指します。

日常生活の介助では、食事や入浴、排泄といった基本的な動作の支援はもちろん、着替えや移動、金銭管理などの生活全般に関わるサポートを行います。機能回復訓練では、身体機能の維持・向上を図るための運動や、日常生活に必要な動作の練習を行います。また、医師による健康管理や看護師による医療処置も行われ、利用者の健康状態を常に良好に保てるよう努めています。

老健での利用期間は原則として3ヶ月以内とされています。これは、利用者にできるだけ早く自宅での生活に戻っていただくことを目的としているためです。しかし、利用者の状態によっては3ヶ月を超えて利用することも可能です。医師や他の専門職と相談の上、個々の状況に合わせて柔軟に対応しています。

老健は、高齢者が安心して地域で生活を送れるよう、様々な面から支える重要な役割を担っています。単に身体機能の回復を支援するだけでなく、精神的なケアにも力を入れており、利用者が安心して生活を送れるよう、きめ細やかな配慮を行っています。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 施設概要 | 高齢者が住み慣れた地域で再び自立した生活を送れるように支援する施設。病院と自宅の橋渡し役。 |

| 目的 | 在宅復帰 |

| 支援内容 |

|

| 専門家チーム | 医師、看護師、介護職員、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士 |

| ケアプラン | 一人ひとりの状態に合わせたケアプランを作成 |

| 利用期間 | 原則として3ヶ月以内(利用者の状態によっては延長可能) |

提供されるサービス

老健施設では、利用者の方々が安心して快適に過ごせるよう、日常生活の様々な場面を支えるサービスを提供しています。

まず、日常生活の支援として、食事、入浴、排泄の介助を個々の状態に合わせて行っています。食事の介助では、食べやすい大きさや固さに調整したり、必要に応じてスプーンや箸の補助を行います。入浴の介助では、安全に入浴できるよう見守りや介助を行い、清潔保持を支援します。排泄の介助では、トイレへの誘導や排泄物の処理など、尊厳を尊重しながら丁寧に対応します。

次に、リハビリテーションは、身体機能の維持・向上を目指す上で重要な役割を担っています。理学療法士、作業療法士、言語聴覚士といった専門家が、利用者一人ひとりの状態を評価し、個別に対応したプログラムを作成・実施します。自宅での生活を想定した訓練を行うことで、日常生活動作の改善を図り、自立した生活を目指します。例えば、歩行訓練、着替えの練習、食事動作の練習など、実践的な訓練を通して機能回復を促します。

さらに、医療ケアとして、医師による診察や看護師による健康管理、服薬管理なども行っています。定期的な健康診断や日常の健康状態の観察を通して、病気の早期発見・治療に努めます。また、適切な服薬管理を行い、健康状態の維持・改善に繋げます。

これらのサービスは、利用者一人ひとりの状態や目標、希望に沿って柔軟に提供されます。ご家族との連携も密に取りながら、利用者の方々が安心して生活を送れるよう、心を込めた支援を継続していきます。

| サービス | 内容 | 目的 |

|---|---|---|

| 日常生活支援 | 食事、入浴、排泄の介助を個々の状態に合わせて行う。 – 食事:食べやすい大きさに調整、スプーン等の補助 – 入浴:安全な入浴の確保、清潔保持 – 排泄:トイレ誘導、排泄物処理など尊厳を尊重した対応 |

日常生活の自立支援 |

| リハビリテーション | 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士による個別プログラム作成・実施 – 歩行訓練、着替え練習、食事動作練習など実践的訓練 |

身体機能維持・向上、日常生活動作改善、自立した生活 |

| 医療ケア | 医師による診察、看護師による健康管理、服薬管理 – 定期健診、健康状態観察、適切な服薬管理 |

病気の早期発見・治療、健康状態維持・改善 |

利用対象者

介護老人保健施設、略して老健は、自宅での生活に戻ることを目指す高齢者のための施設です。病院での治療を終えて病状は安定したものの、すぐに自宅で生活するにはまだリハビリが必要な方が利用対象となります。

老健を利用するには、介護保険の被保険者であり、かつ要介護認定を受けていることが条件です。要介護度は1から5までのいずれの方も利用できます。介護度が軽い方も、自宅での生活に不安がある場合は、老健でリハビリや日常生活の訓練を受けることができます。

老健では、理学療法士や作業療法士などの専門スタッフによるリハビリテーションが提供されます。日常生活動作の訓練や、自宅環境に合わせたリハビリも行います。また、看護師や介護職員による健康管理や日常生活の支援も受けられます。

在宅復帰を目指すことが老健利用の大前提です。医師やリハビリスタッフが、リハビリによって在宅復帰が見込めると判断した場合に利用が認められます。そのため、利用を希望する場合は、まず市町村の窓口に相談し、要介護認定の申請を行いましょう。

要介護認定の申請後、訪問調査や審査を経て、要介護度が決定されます。要介護認定の結果、老健の利用が適切と判断されれば、施設への入所手続きを進めることができます。入所にあたっては、施設の空き状況や利用者の状態などを考慮して調整が行われます。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 施設名称 | 介護老人保健施設(老健) |

| 目的 | 自宅での生活に戻ることを目指す高齢者のための施設 |

| 利用対象 | 病院での治療を終えて病状は安定したものの、すぐに自宅で生活するにはまだリハビリが必要な方 |

| 利用条件 | 介護保険の被保険者であり、かつ要介護認定を受けていること(要介護度1~5) |

| サービス内容 | 理学療法士や作業療法士などによるリハビリテーション、看護師や介護職員による健康管理や日常生活の支援 |

| 利用開始までの流れ | 市町村の窓口に相談 → 要介護認定の申請 → 訪問調査 → 審査 → 要介護度決定 → 施設への入所手続き → 入所 |

費用について

介護老人保健施設(老健)を利用する際にかかる費用は、大きく分けて介護サービス費用と滞在費用の二つに分けられます。

介護サービス費用とは、日常生活を送る上での支援、例えば食事や入浴、排泄の介助、機能訓練などにかかる費用のことです。この費用の一部は介護保険制度で賄われ、利用者の自己負担は原則として1割となります。ただし、所得に応じて2割または3割負担となる場合もあります。負担割合は、前年の所得によって決められます。

滞在費用には、食費、居住費(部屋代)、光熱水費などが含まれます。これらの費用は全額自己負担となりますが、施設によって金額は異なります。また、収入が低い方に対しては、市町村が食費や居住費の一部を補助する制度もあります。この制度を利用することで、経済的な負担を軽減することができます。

費用の詳しい内訳や、減額制度の利用については、各施設に直接問い合わせるのが確実です。施設のパンフレットやホームページで費用に関する情報を公開している場合もありますので、そちらも確認してみると良いでしょう。また、お住まいの市町村の窓口でも、介護保険制度や費用に関する相談を受け付けています。費用に関する疑問や不安があれば、気軽に相談してみましょう。相談することで、安心して老健施設を利用するための準備を整えることができます。

| 費用区分 | 内訳 | 自己負担割合 | 備考 |

|---|---|---|---|

| 介護サービス費用 | 食事、入浴、排泄の介助、機能訓練など | 原則1割(所得により2割または3割) | 介護保険制度適用 |

| 滞在費用 | 食費、居住費(部屋代)、光熱水費など | 全額 | 低所得者向けに市町村の補助制度あり |

問い合わせ先:

- 各施設

- お住まいの市町村窓口

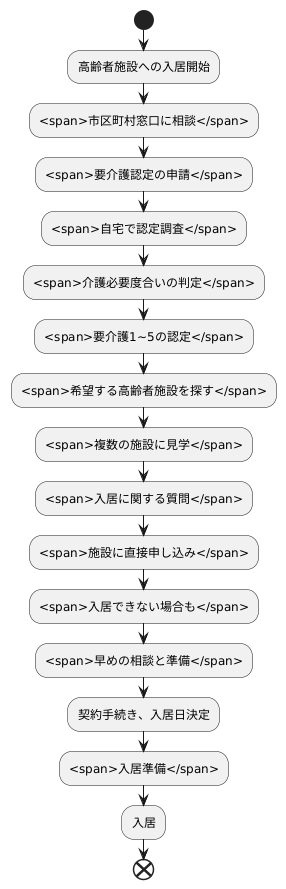

入所までの流れ

高齢者施設への入居は、人生における大きな転換期の一つです。だからこそ、落ち着いて手順を踏んで進めることが大切です。入居までの流れを詳しくご説明いたします。

まず、お住まいの市区町村の窓口に相談しましょう。高齢者福祉を担当する部署がありますので、そちらに連絡し、介護に関する相談をしましょう。介護が必要な状態かどうかを判断するための要介護認定の申請についても、窓口で詳しく教えてもらえます。申請に必要な書類や手続きの流れなどを確認し、準備を進めましょう。

要介護認定の申請後、ご自宅で認定調査を受けます。 trained professionalがご自宅を訪問し、心身の状態や日常生活の状況について聞き取り調査を行います。この調査結果をもとに、介護が必要な度合いを判定します。

認定調査の結果、要介護1から5までのいずれかの認定を受けると、介護保険サービスを利用できるようになります。高齢者施設への入居も、この介護保険サービスの一つです。認定の結果が出たら、希望する高齢者施設を探しましょう。地域包括支援センターなどに相談すると、施設の情報提供や見学の手配なども行ってくれます。

複数の施設に見学に行き、施設の雰囲気やサービス内容、費用などを比較検討することが大切です。実際に施設を見て、職員と話をすることで、自分に合った施設かどうかを判断することができます。見学の際には、入居に関する疑問点や不安な点を遠慮なく質問しましょう。

入居を希望する施設が決まったら、施設に直接申し込みを行います。施設の空き状況や入居待ちの人数によっては、すぐに入居できない場合もあります。そのため、早めの相談と準備が重要です。入居が決定したら、契約手続きを行い、入居日を決定します。

入居準備として、必要な持ち物や手続きなどを施設と確認しましょう。新しい生活への期待とともに、環境の変化に対する不安もあるかもしれません。家族や友人、施設の職員とよく話し合い、安心して入居できるよう準備を進めましょう。

施設選びのポイント

高齢者施設を選ぶことは、人生における大きな転換期であり、慎重な検討が必要です。数ある施設の中から最適な場所を見つけるためには、いくつかの大切な点に注目することが重要です。まず、提供される機能訓練の内容と質、そして設備の充実度を確認しましょう。具体的には、利用者の状態に合わせた個別的な訓練計画が作成されているか、理学療法士や作業療法士などの専門家が常駐し、質の高い訓練を提供しているかを確認することが大切です。自宅復帰を目指すための支援体制が整っているかどうかも重要なポイントです。

次に、施設の雰囲気や環境にも目を向けましょう。明るく清潔で、利用者が安心して過ごせる雰囲気かどうかは、生活の質に大きく関わってきます。また、施設の立地も重要な要素です。自宅からの距離やアクセスの良さ、周辺環境なども考慮に入れ、家族が気軽に面会に来られる環境かどうかを確認しましょう。費用についても事前にしっかりと確認し、家計に無理のない範囲で利用できる施設を選ぶことが大切です。パンフレットやホームページの情報だけでなく、実際に施設に見学に行くことを強くおすすめします。見学を通して、施設の雰囲気やスタッフの対応、設備の様子などを自分の目で確かめることができます。さらに、施設の職員と直接話す機会を設けることで、日々の生活やケアの内容についてより詳しく知ることができます。

最終的には、利用者本人と家族が納得し、安心して生活を送れる施設を選ぶことが最も大切です。焦らずじっくりと時間をかけて、様々な情報を集め、比較検討した上で、最適な施設を選びましょう。

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 機能訓練 | 利用者の状態に合わせた個別的な訓練計画、理学療法士や作業療法士などの専門家による質の高い訓練、自宅復帰支援体制 |

| 施設の雰囲気・環境 | 明るく清潔で安心できる雰囲気、施設の立地(自宅からの距離、アクセスの良さ、周辺環境)、家族が気軽に面会に来られる環境 |

| 費用 | 家計に無理のない範囲 |

| 情報収集 | パンフレット、ホームページ、施設見学、職員との面談 |

| その他 | 利用者本人と家族が納得し、安心して生活を送れる施設、様々な情報を集め比較検討 |