認知症の方への共同生活支援

介護を学びたい

先生、『認知症対応型共同生活介護』って、普通の介護と何が違うんですか?

介護の研究家

良い質問だね。普通の介護は、日常生活全般の世話をすることを指すけど、『認知症対応型共同生活介護』は、認知症の人に向けたより専門的な介護のことなんだ。少人数のグループホームで、家庭的な雰囲気の中で行われるんだ。

介護を学びたい

家庭的な雰囲気の中で、というのはどういうことですか?

介護の研究家

例えば、大きな施設ではなく、少人数で共同生活を送ることで、一人ひとりに合わせたきめ細やかなケアができる。地域の人たちとの交流も大切にしているんだよ。家庭に近い環境で、認知症の人の生活を支えるのが、『認知症対応型共同生活介護』なんだ。

認知症対応型共同生活介護とは。

『認知症に対応した共同生活介護』とは、軽い認知症から中程度の認知症の方々に、専門的なお世話をするサービスのことです。少人数で家庭的な雰囲気のなか、地域の人たちと交流しながら、みんなで一緒に生活を送る施設(グループホーム)で行われます。そこでは、食事やお風呂、その他身の回りのお世話など、日常生活のお手伝いをします。

認知症対応型共同生活介護とは

認知症対応型共同生活介護(グループホーム)とは、認知症と診断された高齢者の方々が、少人数で家庭的な雰囲気の中で共同生活を送るための介護サービスです。家庭に近い環境で、他の入居者や職員との温かい交流を通して、穏やかで安心できる日々を過ごせるように支援することを目的としています。

グループホームでは、食事の支度や配膳、入浴、排泄、着替えといった日常生活の支援を、一人ひとりの状態に合わせてきめ細かく提供します。認知症の症状は人それぞれ異なるため、個別のケアプランを作成し、その方に合った支援を提供することが重要です。たとえば、食事が難しい方には食べやすいように工夫したり、入浴が苦手な方には安心できる方法で入浴介助を行ったりします。

認知症の進行を穏やかにするために、様々な活動やレクリエーションも提供されます。昔懐かしい歌を歌ったり、簡単な手作業をしたり、散歩に出かけたりと、その方の趣味や好みに合わせた活動を通して、心身の活性化を図ります。

地域とのつながりも大切にしています。地域の行事に参加したり、ボランティアの方々と交流したりすることで、社会との接点を維持し、孤立を防ぎます。住み慣れた地域で、地域の一員として生活を続けることができるよう支援することも、グループホームの大切な役割です。

専門の職員が24時間体制で常駐し、夜間も安心して過ごすことができます。医療機関との連携も密に行い、健康管理や緊急時の対応も万全です。認知症の方々が、自分らしく、尊厳を保ちながら、穏やかで安心できる生活を送れるよう、心を込めたケアを提供しています。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 概要 | 認知症高齢者が少人数で家庭的な雰囲気の中、共同生活を送るための介護サービス |

| 目的 | 家庭に近い環境で、他者との交流を通して穏やかで安心できる日々を過ごす |

| 日常生活支援 | 食事、入浴、排泄、着替えなど、個別のケアプランに合わせたきめ細かい支援 |

| 認知症進行の緩和 | 歌、手作業、散歩など、趣味や好みに合わせた活動を通して心身の活性化 |

| 地域との繋がり | 地域の行事参加やボランティアとの交流を通して社会との接点を維持、孤立防止 |

| 体制 | 24時間体制の専門職員常駐、医療機関との連携による健康管理と緊急時対応 |

対象となる方

認知症対応型共同生活介護(グループホーム)は、軽度から中程度の認知症と診断された高齢者の方々を対象とした住まいです。家庭的な雰囲気の中で、少人数の入居者同士が共同生活を送ることで、認知症の進行を穏やかにし、より豊かな生活を目指すことを目的としています。

入居の対象となるには、要介護認定において要支援2から要介護5までの認定を受けていることが必要です。要支援1の方は対象外となりますのでご注意ください。また、認知症の診断を受けていることが前提となります。医師による診断書が必要となる場合もありますので、事前にご相談ください。

認知症の症状が重度の場合や、医療的なケアが必要な場合は、共同生活を送ることが難しいケースもあります。例えば、徘徊がひどく他の入居者の方の生活に支障が出る場合や、持病の悪化により常時の医療処置が必要な場合は、グループホームでの生活は難しいかもしれません。このような場合は、個別の状況を丁寧に伺い、他のサービスも含めて検討し、最適な生活の場をご提案させていただきます。

共同生活を送る上で、他の入居者との共同生活に支障がない程度のコミュニケーション能力があることも大切な要素です。意思疎通を図ることができず、共同生活を送る上で困難が生じる場合は、入居をお断りする場合もございます。ただし、認知症の症状は様々ですので、一人ひとりの状態を丁寧に評価し、可能な限り受け入れられるよう配慮いたします。ご心配な点やご不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください。

入居が決定した際には、ケアマネジャーが中心となり、ご本人やご家族の意向を尊重しながら、適切なケアプランを作成いたします。食事、入浴、排泄などの日常生活の支援はもちろんのこと、レクリエーションや趣味活動などを通して、心身ともに健康な生活を送れるよう支援いたします。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 対象者 | 軽度から中程度の認知症と診断された高齢者 要介護認定:要支援2~要介護5 |

| 目的 | 家庭的な雰囲気の中で少人数の共同生活を送り、認知症の進行を穏やかにし、豊かな生活を目指す |

| 入居条件 |

|

| 入居が難しいケース |

|

| ケアプラン | ケアマネジャーが中心となり、本人や家族の意向を尊重し作成 日常生活支援、レクリエーション、趣味活動などを含む |

提供されるサービス

認知症対応型共同生活介護では、家庭的な温かさの中で、食事、入浴、排泄といった日常生活の支援をきめ細やかに行います。栄養のバランスを考えた食事はもちろんのこと、入浴や排泄の介助も、一人ひとりの状態に合わせ、尊厳を大切にした丁寧な対応を心がけています。

認知症の方は、症状の進行によって、日常生活を送る上で様々な困難を抱えることがあります。私たちは、認知症の特性に深く理解した上で、その方に合わせたケアを提供することを大切にしています。例えば、食事の際に、食べやすいように工夫したり、入浴時に不安を感じないように優しく声をかけたり、排泄の自立を支援するための個別的なプログラムを作成したりと、多岐にわたる支援を行います。

また、認知症の進行を穏やかにし、心身ともに健康な状態を維持するためには、レクリエーションや趣味活動などの取り組みも重要です。歌を歌ったり、簡単な体操をしたり、絵を描いたり、書道をしたり、あるいは、庭の手入れをしたりなど、その方の興味や関心に基づいた活動を通して、認知機能の維持・向上を目指します。同時に、精神的な安定を図ることも、私たちの大切な役割です。

さらに、地域との繋がりを大切にし、地域住民との交流を積極的に推進しています。地域のお祭りへの参加や、近隣住民との交流会などを開催することで、社会的な孤立を防ぎ、地域社会の一員として、生きがいのある生活を送れるよう支援します。

このように、日常生活の支援に加え、認知症に特化した専門的なケアを組み合わせることで、利用者の皆様が安心して穏やかに、そしてその人らしく暮らせるよう、質の高い支援体制を整えています。

| カテゴリ | 内容 |

|---|---|

| 日常生活支援 | 食事、入浴、排泄の介助を、尊厳を大切にした丁寧な対応で行う。一人ひとりの状態に合わせた、きめ細やかな支援を提供。 |

| 認知症ケア | 認知症の特性に深く理解した上で、個別的なケアを提供。食事、入浴、排泄など、多岐にわたる支援を通して、自立を支援。 |

| 心身の健康維持 | レクリエーションや趣味活動(歌、体操、絵画、書道、庭の手入れなど)を通して、認知機能の維持・向上と精神的な安定を目指す。利用者の興味や関心に基づいた活動を支援。 |

| 地域連携 | 地域住民との交流(地域のお祭りへの参加、交流会など)を積極的に推進。社会的な孤立を防ぎ、地域社会の一員として、生きがいのある生活を支援。 |

| 全体目標 | 日常生活の支援と認知症に特化した専門的なケアを組み合わせ、質の高い支援体制を通して、利用者が安心して穏やかに、そしてその人らしく暮らせるよう支援。 |

グループホームの役割

グループホームは、家庭的な温かさの中で、認知症の高齢者が共同生活を送る場です。少人数の入居者が一緒に暮らし、互いに支え合い、刺激し合うことで、認知症の進行を穏やかにし、生きがいのある日々を過ごせるよう支援しています。

施設というよりは、家庭に近い雰囲気の中で、入居者一人ひとりの個性や生活リズムを尊重します。プライバシーに配慮した個室があり、自分の時間を大切にしながら、共有スペースでは他の入居者と談笑したり、一緒に食事をしたり、趣味を楽しんだりと、自然な形で交流を深めることができます。

共同生活を送ることで、社会的な孤立を防ぎ、人とのつながりを維持できます。食事の準備や掃除、洗濯などの家事も、スタッフの支援を受けながら共同で行うことで、生活の活性化につながります。また、誕生日会や季節の行事などを一緒にお祝いすることで、喜びを分かち合い、心のつながりを育みます。

地域とのつながりも大切にしています。近隣の住民との交流会や、地域の行事への参加を通して、地域社会の一員として暮らし続けることを支援します。また、家族との面会も歓迎しており、家族と入居者の絆を大切にしています。グループホームは、認知症の高齢者が安心して穏やかに、そして自分らしく生活できるよう、様々な面から支える場です。

| 特徴 | 詳細 |

|---|---|

| 家庭的な雰囲気 | 少人数で家庭に近い雰囲気の中、入居者一人ひとりの個性や生活リズムを尊重。プライバシーに配慮した個室と共有スペースを完備。 |

| 共同生活のメリット | 互いに支え合い、刺激し合うことで認知症の進行を穏やかにし、生きがいのある日々を過ごす。社会的な孤立を防ぎ、人とのつながりを維持。 |

| 生活の活性化 | スタッフの支援を受けながら、食事の準備や掃除、洗濯などの家事を共同で行うことで生活の活性化を図る。 |

| 地域とのつながり | 近隣の住民との交流会や地域の行事への参加を通して、地域社会の一員として暮らし続けることを支援。 |

| 家族とのつながり | 家族との面会も歓迎し、家族と入居者の絆を大切に。 |

| 多面的な支援 | 認知症の高齢者が安心して穏やかに、そして自分らしく生活できるよう、様々な面から支える。 |

地域との連携

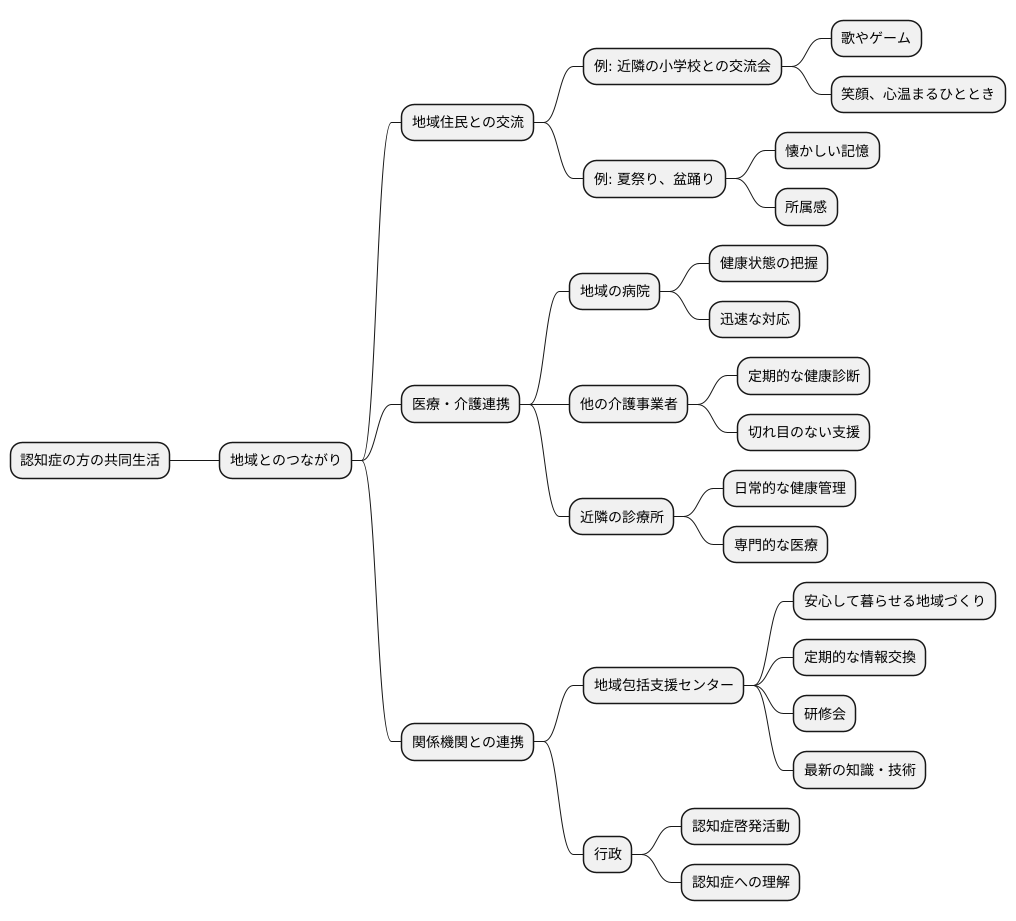

認知症の方が共同で生活する場では、地域とのつながりを何よりも大切にしています。地域の方々と交流する催しや、地域の活動への参加を積極的に行うことで、入居されている方々が地域の一員として暮らし続けられるように支えています。例えば、近隣の小学校との交流会では、子どもたちとの歌やゲームを通じた触れ合いを通して、入居者の方々は笑顔を取り戻し、心温まるひとときを過ごされています。また、地域の夏祭りや盆踊りへの参加は、昔懐かしい記憶を呼び覚まし、地域社会への所属感を高める機会となっています。

地域の病院や他の介護事業者との協力も欠かせません。入居者の方々の健康状態を常に把握し、必要な医療や介護のサービスを速やかに受けられる態勢を整えています。定期的な健康診断はもちろんのこと、急な体調変化にも迅速に対応できるよう、地域の医療機関と緊密な連携を取っています。近隣の診療所との協力体制により、日常的な健康管理から専門的な医療まで、切れ目のない支援を提供しています。

さらに、地域包括支援センターなどの関係機関との連携も強化しています。地域全体で認知症の方を支える仕組みを作ることで、安心して暮らせる地域づくりに貢献したいと考えています。行政や地域包括支援センターとの定期的な情報交換や研修会への参加を通して、最新の知識や技術を習得し、より質の高いケアの提供に努めています。また、地域住民向けの認知症啓発活動にも積極的に参加し、認知症への理解を深めていただくことで、地域全体で認知症の方を支える温かい社会の実現を目指しています。このように、地域とのつながりを大切にすることで、入居されている方々が孤立することなく、地域社会の中でいきいきと暮らせるように支えていきます。

費用について

認知症の方が共同で生活を送るための住まい、認知症対応型共同生活介護。その利用には、一体どのくらい費用がかかるのでしょうか。大きく分けて、介護保険サービスを利用する際の自己負担分と、日常生活にかかる費用の二種類があります。

まず、介護保険の自己負担分は、利用者の要介護度によって金額が変わってきます。要介護度が高くなるほど、介護サービスを受ける機会が増えるため、自己負担額も高くなる傾向にあります。介護保険制度では、費用の1割もしくは2割を利用者が負担することになっていますので、ご自身の要介護度に応じて負担額を確認しましょう。

次に、日常生活にかかる費用ですが、これは主に居住費と食費です。これらの費用は、施設によって大きく異なるため、事前にしっかりと確認することが重要です。施設の設備や提供される食事の内容、サービスの質などによって費用が設定されているため、複数の施設を比較検討することをお勧めします。また、居住費や食費以外にも、光熱水費や日用品費なども自己負担となりますので、忘れずに計算に入れましょう。

さらに、状況によっては加算費用が発生する場合があります。例えば、医療行為が必要な場合や、夜間の特別な対応が必要な場合などです。これらの加算費用も施設によって異なるため、事前に確認しておくことが大切です。

費用に関する詳しい内容や、個別の状況に応じた費用の見積もりについては、利用を検討している各施設、あるいはお住まいの市町村の窓口に問い合わせることで、より正確な情報を得ることができます。認知症対応型共同生活介護を安心して利用するためにも、費用について疑問や不明な点を解消し、事前にしっかりと確認しておくことが大切です。

| 費用区分 | 内訳 | 備考 |

|---|---|---|

| 介護保険サービス自己負担分 | 要介護度に応じた金額 | 要介護度が高くなるほど、自己負担額も高くなる傾向 |

| 費用の1割もしくは2割 | 要介護度に応じて負担額を確認 | |

| 日常生活にかかる費用 | 居住費 | 施設によって大きく異なるため、事前に確認が必要。複数の施設を比較検討することが推奨。 |

| 食費 | ||

| 光熱水費 | ||

| 日用品費 | ||

| 加算費用 | 医療行為、夜間対応など | 施設によって異なるため、事前に確認が必要 |

問い合わせ先:

- 各施設

- お住まいの市町村の窓口