高福祉と高負担のゆくえ

介護を学びたい

先生、『高福祉・高負担』って言葉の意味がよくわからないんですが、教えていただけますか?

介護の研究家

いいかい? 『高福祉・高負担』とは、国民みんながより良いサービスを受けられるようにするには、それだけ国民がお金を負担する必要がある、という考え方のことだよ。

介護を学びたい

なるほど。つまり、良いサービスを受けるためには、お金がかかるということですね。介護や介助の充実のためには、私たちも税金をたくさん払わないといけない、ということですか?

介護の研究家

その通り。例えば、介護サービスを充実させれば、高齢者の方々はより良い暮らしを送れるようになる。でも、そのサービスを提供するためには、介護職員の人件費や施設の費用など、たくさんのお金が必要になる。そのお金は、国民が税金などで負担することになるんだ。

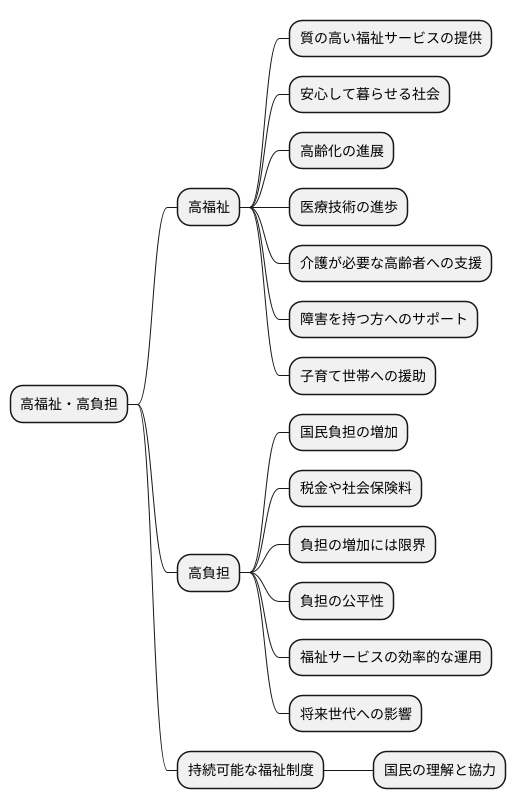

高福祉・高負担とは。

お年寄りや体の不自由な方々を支える『介護』と『介助』という言葉、そして『高い福祉には高い負担がつきもの』という考え方について説明します。この考え方は、国民の生活をより良くするために、税金など国民の負担が増えるのは仕方のないことだ、というものです。

福祉と負担の現状

いま、私たちが暮らす上で欠かせないものとなっている様々な福祉の取り組みについて考えてみましょう。医療や介護、年金、そして子育て支援といった様々なサービスは、私たちの生活の質を高め、安心して毎日を過ごせる社会の土台となっています。これらのサービスのおかげで、私たちは病気や怪我をした時に適切な医療を受けたり、年を重ねても安心して生活を送ったり、子どもを安心して育てたりすることができるのです。しかし、忘れてはならないのは、これらのサービスを提供するには大きな費用がかかるということです。その費用は、主に私たち国民が支払う税金や社会保険料から賄われています。

近年、高齢化が進むとともに医療技術も進歩し、福祉にかかる費用は増え続けています。それに伴い、国民一人ひとりの負担も大きくなっており、家計への影響は深刻です。特に、現役世代にとっては、社会保険料の負担増加は大きな問題となっています。毎月の給料から天引きされる金額が増えることで、自由に使えるお金が減り、生活が苦しくなる人も少なくありません。また、将来世代への影響も心配です。今のままでは、将来を担う子どもたちに大きな負担がのしかかることになり、持続可能な社会を作っていくことが難しくなるかもしれません。

福祉サービスは私たちの生活に欠かせないものですが、その費用をどのように確保していくかは、社会全体で真剣に考えなければならない重要な課題です。将来世代に過度な負担を強いることなく、誰もが安心して暮らせる社会を維持していくためには、社会保障制度全体のあり方を見直し、効率化や負担の公平化を進めていく必要があります。同時に、経済成長を促し、税収を増やすための取り組みも重要です。国民一人ひとりも、福祉サービスの現状や課題について理解を深め、より良い社会を築くために積極的に関わっていく必要があるでしょう。

高福祉と高負担の考え方

手厚い福祉制度とそれに伴う国民負担の増加について考えてみましょう。いわゆる「高福祉・高負担」という考え方です。これは、質の高い福祉サービスを提供し、誰もが安心して暮らせる社会を作るためには、相応の費用が必要であり、その費用は国民の負担によって賄われるべきだという考え方です。

より具体的に説明すると、高齢化の進展や医療技術の進歩に伴い、福祉サービスへの需要は増加しています。介護が必要な高齢者への支援、障がいを持つ方々へのサポート、子育て世帯への援助など、様々な福祉サービスを提供するためには、安定した財源の確保が欠かせません。必要な財源を確保するためには、国民一人ひとりが負担を担う必要がある、というのがこの考え方の根幹です。

高福祉を実現するためには、税金や社会保険料といった形で、私たち国民がより多くの負担を負う必要があるかもしれません。もちろん、負担の増加は容易に受け入れられるものではありません。家計への影響を心配する声があるのも当然です。しかし、将来世代も含めて、誰もが安心して暮らせる社会を築くためには、福祉サービスの充実が不可欠であり、そのためには必要な財源を確保しなければならないのです。

ただし、負担の増加には限界があります。どこまで負担を増やすことができるのか、社会全体で議論し、合意形成を図ることが重要です。負担の公平性、福祉サービスの効率的な運用、そして将来世代への影響など、様々な視点から議論を深め、持続可能な福祉制度の構築を目指していく必要があります。国民の理解と協力が不可欠となるでしょう。

負担の公平性

誰もが安心して暮らせる社会を作るためには、福祉サービスは欠かせません。しかし、質の高いサービスを提供し続けるには、どうしても費用がかかります。そこで重要となるのが、その費用をどのように負担していくか、つまり「負担の公平性」という問題です。

これまで日本では、「高福祉には高負担」という考え方が一般的でした。収入が多い人ほど、より多くの負担を求める累進課税制度も、公平性の観点から一定の理解を得てきました。

しかし、近年の所得格差の拡大や少子高齢化の進展は、この負担の公平性に対する考え方を複雑にしています。例えば、若い世代は将来の年金や社会保障への不安から、負担の増加に抵抗を感じています。十分な収入がない中で、将来への負担が増えることに不安を抱えているのです。

一方で、高齢世代は現状の福祉サービスの水準を維持・向上させることを重視する傾向があります。長年社会に貢献してきたという自覚もあり、これまで通りのサービスを受け続ける権利があると考える人も少なくありません。

このように、世代間で利害が対立する状況では、負担の公平性について、全員が納得できる答えを見つけるのは容易ではありません。しかし、社会全体の持続可能性を確保するためには、将来世代に過度な負担を強いることなく、現在の高齢世代も安心して暮らせるような制度設計が不可欠です。

そのためには、世代間の対話を深め、それぞれの立場や考え方を理解し合う努力が求められます。そして、社会全体で合意形成を図りながら、公平で持続可能な負担のあり方を模索していく必要があるでしょう。

| 現状 | 課題 | 解決策 |

|---|---|---|

| 福祉サービスには費用がかかるため、負担の公平性が重要。 従来は「高福祉には高負担」という考え方が一般的。 |

所得格差の拡大や少子高齢化により、負担の公平性に対する考え方が複雑化。

世代間で利害が対立。 |

世代間の対話を深め、相互理解を促進。 社会全体で合意形成を図り、公平で持続可能な負担のあり方を模索。 将来世代に過度な負担を強いることなく、高齢世代も安心して暮らせる制度設計が必要。 |

効率的な福祉サービス

人々の生活を支える福祉サービスは、限られた財源の中でより効果的に運用していく必要があります。そのためには、無駄をなくし、本当に必要な支援に資源を集中させることが重要です。

まず、現状のサービス提供体制を見直す必要があります。どこに無駄が生じているのか、どのような改善策があるのかを検討し、より効率的な仕組みを構築していくことが大切です。例えば、複数の事業者が重複してサービスを提供している場合、連携を強化することで効率化を図れる可能性があります。また、利用者の状況を適切に評価し、本当に必要なサービスを必要な分だけ提供することで、過剰なサービスを防ぐことができます。

情報通信技術を活用することも有効な手段です。例えば、書類作成や情報共有を電子化することで、事務作業の負担を軽減し、職員が利用者と向き合う時間を増やすことができます。また、遠隔での相談や見守りサービスなどを導入することで、利用者の利便性を高めるとともに、サービス提供の効率化にもつながります。

地域の実情に合わせたサービス提供体制を築くことも重要です。地域住民の抱える課題やニーズは地域によって異なります。それぞれの地域特性を理解し、住民の意見を丁寧に聞きながら、地域に最適なサービス提供のあり方を考えていく必要があります。

地域住民の主体的な参加を促すことも欠かせません。住民同士が支え合う仕組みを作ることで、公的なサービスに頼りすぎることなく、地域全体で福祉を支えることができます。例えば、住民がボランティアとして活動したり、地域の見守り活動に参加したりすることで、よりきめ細やかな支援が可能となります。このような地域ぐるみの取り組みは、福祉サービスの効率化だけでなく、地域社会の活性化にもつながる大切な要素です。

| 視点 | 具体的な対策 |

|---|---|

| サービス提供体制の見直し | ・無駄の洗い出しと改善策の検討 ・事業者間の連携強化 ・利用者状況の適切な評価と必要なサービス提供 |

| 情報通信技術の活用 | ・書類作成や情報共有の電子化 ・遠隔相談や見守りサービスの導入 |

| 地域の実情に合わせたサービス提供 | ・地域特性の理解と住民ニーズの把握 ・地域に最適なサービス提供方法の検討 |

| 地域住民の主体的な参加促進 | ・住民同士の支え合い体制構築 ・ボランティア活動や地域見守り活動への参加 |

将来への展望

安心して歳を重ねられる社会を作るには、今の状況をしっかりと見つめ、将来に向けてどうしていくかをみんなで考えることが大切です。

子どもが少なくなり、お年寄りが増えるこれからの日本では、福祉にかかるお金も増えていきます。このため、福祉の充実と、それを支える負担のバランスを、常に考えていく必要があります。

今の福祉の制度がどうなっているのか、これからどうなっていくのかを、みんなが理解することが大切です。 負担と受けられるサービスのバランス、みんなにとって公平な仕組みであるか、そして、無駄なくサービスを提供できているか、といった様々な視点から話し合い、社会全体で同じ方向を目指す必要があります。

将来を担う世代に大きな負担をかけずに、誰もが安心して暮らせる社会を作るには、国民全体で知恵を出し合い、協力して未来を作っていく必要があります。具体的には、地域社会での支え合いや、健康寿命を延ばすための取り組み、技術革新を活用した介護サービスの効率化などが重要になります。

例えば、地域でのお互い様の精神を大切にし、近所同士で困っている人を助け合う活動を広げていくことが大切です。また、健康診断をきちんと受ける、適度な運動をするなど、一人ひとりが健康に気を付けることで、介護が必要になる時期を遅らせることができます。

さらに、介護ロボットや情報通信技術を活用することで、介護の負担を軽くし、より質の高いサービスを提供できるようになります。これらの取り組みを、国や地方自治体、そして私たち一人ひとりが協力して進めることで、将来にわたって持続可能な福祉社会を実現できるでしょう。

| 課題 | 対策 | 関係者 |

|---|---|---|

| 少子高齢化による福祉費用の増加 | 福祉の充実と負担のバランスを考える 制度の現状と将来について国民全体で理解を深める 公平で無駄のないサービス提供を目指す |

国民全体 国・地方自治体 |

| 将来世代への負担軽減 誰もが安心して暮らせる社会の実現 |

地域社会での支え合い 健康寿命の延伸 技術革新を活用した介護サービスの効率化 |

国民全体 地域社会 国・地方自治体 |

| 高齢者の増加 | 近所同士の助け合い活動 健康診断の受診、適度な運動 |

地域住民 個人 |

| 介護負担の軽減 質の高いサービス提供 |

介護ロボット、ICTの活用 | 国・地方自治体 介護事業者 |

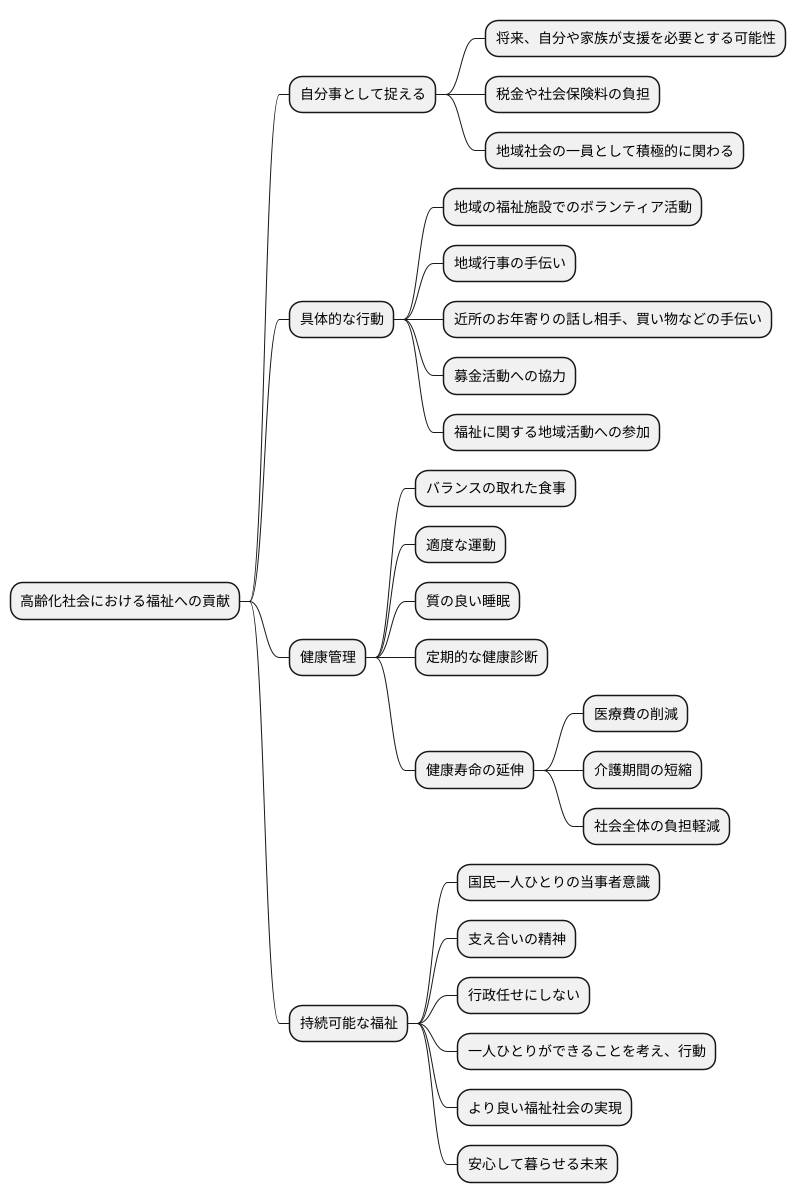

私たち自身の役割

誰もが歳を重ね、支援が必要となる可能性があることを踏まえると、「高い福祉」と「高い負担」という議論は、私たち自身の問題です。将来、自分自身が介護や支援を必要とするかもしれないし、家族や友人がそうなるかもしれません。税金や社会保険料を負担するだけでなく、地域社会の一員として福祉サービスの向上に積極的に関わっていく必要があります。

具体的には、できることから少しずつ始めていくことが大切です。例えば、地域の福祉施設でボランティア活動に参加したり、地域の行事の手伝いをしたり、近所のお年寄りの話し相手になったり、買い物などを手伝ったりすることなど、できることは様々です。また、募金活動への協力や、福祉に関する地域活動への参加なども、地域社会への貢献につながります。

さらに、自分自身の健康管理にも気を配ることが重要です。バランスの取れた食事、適度な運動、質の良い睡眠を心がけ、定期的な健康診断を受けることで、病気の予防や早期発見に努めましょう。健康寿命を延ばすことは、医療費の削減だけでなく、介護を必要とする期間を短縮することにもつながり、結果的に社会全体の負担軽減にもなります。

福祉サービスを持続可能なものにするためには、国民一人ひとりが当事者意識を持ち、支え合っていくことが欠かせません。行政任せにするのではなく、私たち一人ひとりができることを考え、行動に移すことが重要です。高齢化社会が進む中で、助け合いの精神を大切にし、地域社会に積極的に貢献していくことで、より良い福祉社会を実現し、安心して暮らせる未来を築くことができるのです。