足浴で温まる健康効果

介護を学びたい

先生、「足浴」って介護と介助、どっちの場面で使われる言葉でしょうか?よく分からなくて…

介護の研究家

いい質問ですね。足浴は、基本的に『介護』と『介助』どちらの場面でも使われます。ただし、その人の状態によってどちらの言葉がより適切かは変わってきます。

介護を学びたい

どういうことでしょうか?

介護の研究家

例えば、自分で足浴を行うのが難しい、寝たきりの方に行う場合は『介護』という言葉が適切です。一方で、歩けるけど一人では不安な方に付き添って行う場合は『介助』の方が適切と言えるでしょう。つまり、その方の自立度によって使い分けることが大切です。

足浴とは。

「介護」と「介助」について、足をお湯につける入浴方法である『足浴』の説明をします。足浴とは、浴槽に入れない方の足を清潔に保つため、または治療の一環として行うものです。全身をお湯につけて洗う入浴と同じように、血の巡りを良くしたり、リラックスしたりする効果が期待できます。

足浴とは

足浴とは、その名の通り、足をお湯に浸けることです。お風呂全体に浸かる全身浴とは違い、足だけをお湯に浸けることで、手軽に温まることができ、心身をリラックスさせる効果も得られます。

用意するものは、洗面器やバケツなど、家庭にあるもので十分です。お湯の温度は38度から42度くらいが適温です。熱すぎるとやけどの危険がありますし、ぬるすぎると温まるのに時間がかかります。お湯の量は、くるぶしが隠れるくらいが目安です。10分から20分程度、足を浸けて温まりましょう。

お湯に好みの香りのアロマオイルやハーブ、入浴剤などを加えるのも良いでしょう。香りによる癒し効果で、さらにリラックスできます。ただし、肌の弱い方は、刺激の少ないものを使用するか、何も入れないお湯で行うのが安心です。

足浴は特別な設備を必要としないため、自宅で簡単に行えます。毎日続けることで、冷え性の改善や足のむくみの軽減、安眠効果などが期待できます。高齢者の方や体の不自由な方、入浴が困難な方にとっては、清潔を保つとともに健康を維持するための手軽で効果的な方法です。足浴を行う際は、転倒しないように注意し、周囲の安全を確認してから行いましょう。また、足に傷がある場合は、悪化させる可能性があるため、足浴は控えましょう。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 名称 | 足浴 |

| 定義 | 足をお湯に浸けること |

| 効果 | 心身のリラックス、冷え性の改善、足のむくみの軽減、安眠効果、清潔の保持、健康の維持 |

| 用意するもの | 洗面器、バケツなど |

| お湯の温度 | 38度~42度 |

| お湯の量 | くるぶしが隠れるくらい |

| 時間 | 10分~20分 |

| その他 | アロマオイル、ハーブ、入浴剤などを加えても良い 肌の弱い人は刺激の少ないものを使用するか、何も入れない 特別な設備不要 転倒、周囲の安全に注意 足に傷がある場合は控える |

足浴の温熱効果

足浴は、手軽に温熱効果を得られることが最大の利点です。心臓から遠い足は、血液の巡りが滞りやすい場所です。温かいお湯に足を浸けることで、足の血管が広がり、血行が促進されます。足先の血行が良くなると、体全体の血の巡りも良くなり、冷え性の改善に繋がります。特に、冬の寒い時期や、冷え性で悩んでいる人にとって、足浴は効果的です。

足浴の温熱効果による血行促進は、体の芯から温まることに繋がります。足先が温まると、その温かさが体全体に広がり、冷え切った体を温めてくれます。これは、末梢血管の拡張による血行促進だけでなく、温められた血液が全身を循環することで、体全体の温度が上昇するためです。冷えは万病の元とも言われ、免疫力の低下や肩こり、腰痛など様々な不調の原因となります。足浴で体を温めることで、これらの不調の改善にも繋がることが期待できます。

さらに、足浴は免疫力の向上も期待できます。体が温まることで免疫細胞の働きが活発になり、病気に対する抵抗力が向上します。風邪をひきやすい人や、病気を予防したい人にもおすすめです。また、足浴はリラックス効果もあり、心身のリフレッシュにも繋がります。温かいお湯に足を浸けることで、心身がリラックスし、ストレスの軽減や疲労回復にも役立ちます。一日の終わりに足浴を行うことで、質の高い睡眠を得られる効果も期待できます。

足浴は、特別な道具も必要なく、自宅で手軽に行える健康法です。お湯の温度は40度前後が適温で、時間は10分~20分程度が目安です。お湯の温度や時間は体調に合わせて調整しましょう。手軽にできる健康法として、毎日の生活に取り入れてみてはいかがでしょうか。

| 効果 | メカニズム | 詳細 |

|---|---|---|

| 温熱効果 | 足の血管拡張による血行促進 | 足先の血行促進 → 体全体の血行促進 → 冷え性改善、体の芯から温まる |

| 免疫力向上 | 温熱効果による免疫細胞の活性化 | 病気に対する抵抗力向上、風邪予防 |

| リラックス効果 | 温浴による心身のリラックス | ストレス軽減、疲労回復、質の高い睡眠 |

足浴のリラックス効果

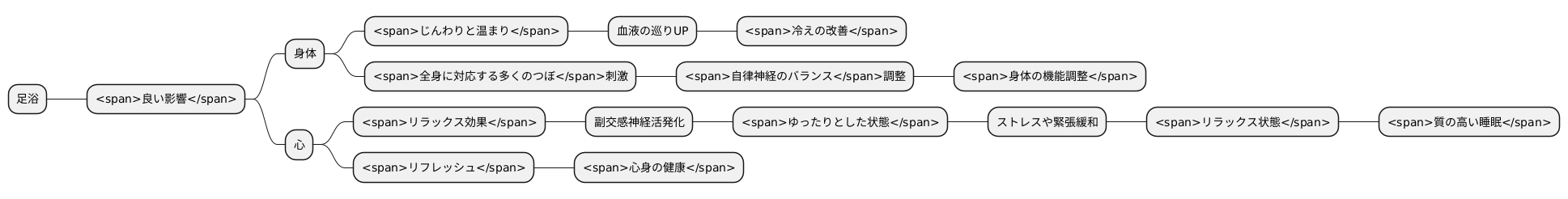

足浴は、単に足を温めるだけでなく、心身共に良い影響を与える健康法です。

温かいお湯に足を浸けることで、身体はじんわりと温まり始めます。これは、足の裏から温かい刺激が伝わり、血液の巡りが良くなるためです。すると、身体全体が温まり、冷えの改善にも繋がります。特に、冷えやすい女性や高齢者の方にはおすすめです。

さらに、足浴はリラックス効果も期待できます。温かいお湯に足を浸すと、副交感神経が活発になり、心身がゆったりとした状態になります。現代社会においては、仕事や人間関係など、様々なストレスにさらされています。このようなストレスは、自律神経のバランスを乱し、身体に様々な不調を引き起こす原因となります。足浴を行うことで、これらのストレスや緊張が和らぎ、心身がリラックス状態になるため、質の高い睡眠を得られることにも繋がります。

また、足の裏には全身に対応する多くのつぼが集中しています。足浴によってこれらのつぼが刺激されると、自律神経のバランスが整えられ、身体の機能が調整されます。そして、心身共にリフレッシュした状態で日中の活動に取り組むことができるでしょう。忙しい日々の中で、手軽に心身の健康を保つ方法として、ぜひ足浴を試してみてください。

足浴の注意点

足浴は、特別な道具も必要なく、家庭で手軽に取り組める健康法です。身体を温め、リラックス効果を高めるだけでなく、足のむくみや冷えの改善にも役立ちます。しかし、正しい方法で行わないと、思わぬ怪我や体調不良につながることもありますので、注意が必要です。

まず、お湯の温度は40度前後を目安にしましょう。体温より少し温かいくらいが適切です。熱すぎると火傷の恐れがあり、ぬるすぎると身体が温まりません。温度計を使うなどして、正確な温度を測ることが大切です。特に、糖尿病の方は、神経障害によって温度感覚が鈍くなっている場合があり、熱さに気づきにくいため、より注意が必要です。家族や介護者が温度を確認するようにしましょう。

足浴の時間は10分から20分程度が適切です。長時間続けてしまうと、かえって身体の負担になることがあります。また、入浴後は清潔なタオルで足を丁寧に拭き、水気を完全に取り除きましょう。特に指の間は湿気が残りやすいので、念入りに拭くことが大切です。水分が残っていると、雑菌が繁殖しやすくなり、皮膚トラブルの原因となることがあります。保湿クリームなどで、皮膚の乾燥を防ぐことも大切です。

足に傷や炎症、水虫などがある場合は、足浴は避けましょう。症状が悪化する可能性があります。また、心臓病や高血圧などの持病がある方は、足浴によって血行が促進されることで、身体に負担がかかる場合があります。事前に医師に相談してから行うようにしましょう。足浴は手軽で効果的な健康法ですが、これらの注意点を守り、安全に実施することが大切です。

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| お湯の温度 | 40度前後(体温より少し温かい程度) ※糖尿病患者は温度感覚が鈍い場合があるので注意 |

| 足浴時間 | 10分~20分程度 |

| 入浴後 | 足を丁寧に拭き、水気を完全に取り除く(特に指の間) 保湿クリームなどで乾燥を防ぐ |

| 足浴を避けるべき場合 | 足に傷、炎症、水虫などがある場合 心臓病、高血圧などの持病がある場合(医師に相談) |

足浴の実践方法

温かいお湯に足を浸ける足浴は、手軽にできる健康法として知られています。 むくみや冷えの解消に役立つだけでなく、心身のリラックスにも効果があります。ここでは、家庭で簡単にできる足浴の実践方法を詳しくご紹介します。

まず、足浴に適した容器を用意しましょう。 洗面器やバケツなど、足をゆったりと入れられるものがおすすめです。容器にお湯を足首が隠れるくらいまで注ぎます。 お湯の温度は40度くらいが最適です。熱すぎるとやけどの恐れがありますし、ぬるすぎると効果が薄れてしまいます。体温計を使って正確に測るか、手で触れてみて少し熱いなと感じる程度が目安です。

椅子に深く腰掛け、姿勢を正してからゆっくりと足を浸けましょう。急に足を入れずに、まずは足先から少しずつお湯に慣れさせていくのがポイントです。お湯の温度が下がってきたと感じたら、適宜お湯を足して温度を保ちましょう。 熱いお湯を急に足すと、やけどをする恐れがあるので注意が必要です。お湯を足す際は、一度足を容器から出してから行うようにしましょう。

足浴の時間は10分から20分程度が目安です。気持ちが良いからといって長時間続けていると、皮膚が乾燥してしまうことがあります。さらにリラックス効果を高めたい場合は、お湯にアロマオイルやハーブ、入浴剤などを加えても良いでしょう。ただし、肌の弱い方は刺激の少ないものを選ぶようにしてください。

足浴が終わったら、清潔なタオルで足の水分をしっかりと拭き取りましょう。 水分が残っていると、雑菌が繁殖しやすくなり、皮膚トラブルの原因となることがあります。その後、保湿クリームなどで足をマッサージすると、血行促進効果が高まり、よりリラックスできます。足浴は毎日行っても構いませんが、体調が優れない時は無理をせず、自分の体調に合わせて行うことが大切です。

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 容器 | 洗面器やバケツなど、足をゆったりと入れられるもの |

| お湯の量 | 足首が隠れるくらいまで |

| お湯の温度 | 40度くらい(少し熱いなと感じる程度) |

| 姿勢 | 椅子に深く腰掛け、姿勢を正す |

| 足の入れ方 | 足先から少しずつお湯に慣れさせる |

| 温度の維持 | お湯が冷めてきたら適宜お湯を足す(一度足を容器から出してから) |

| 時間 | 10分から20分程度 |

| その他 | アロマオイル、ハーブ、入浴剤などを加えても良い(肌の弱い方は刺激の少ないものを選ぶ) |

| 足浴後 | 清潔なタオルで足の水分をしっかりと拭き取る。保湿クリームなどで足をマッサージすると効果的。 |

| 頻度 | 毎日行っても良いが、体調に合わせて無理なく行う |

介護と介助における足浴

高齢の方や体の不自由な方にとって、日々の入浴は大きな負担となることがあります。そのような場合でも、足浴は手軽に行うことができ、清潔を保つと同時に心身の健康にも良い影響を与えます。

足浴は、まず第一に衛生面で大きな役割を果たします。足は汗をかきやすく、汚れも溜まりやすい場所です。毎日入浴することが難しい方でも、足浴を行うことで清潔を保ち、足の皮膚のトラブルや感染症を防ぐことができます。お湯で足を温めることで、血行が促進され、足のむくみや冷えの改善にも繋がります。

さらに、足浴は精神的な安らぎをもたらす効果も期待できます。温かいお湯に足を浸すと、全身がリラックスし、ストレスや緊張が和らぎます。心地よい刺激は、睡眠の質の向上にも役立ちます。また、足浴を行う際に、介護をする方や介助をする方が利用者の足に触れることで、優しい触れ合いを通して安心感を与えるとともに、心を通わせる貴重な機会となります。会話が難しい方でも、足浴を通して穏やかな時間を共有し、信頼関係を深めることができます。

足浴は、身体的なケアと精神的なケアの両面から、高齢者や体の不自由な方の生活の質を高める上で、非常に大切な役割を果たします。毎日の生活に取り入れることで、心身のリフレッシュを促し、健康維持に繋がります。

足浴を行う際には、お湯の温度や時間、利用者の体調に配慮することが重要です。熱すぎるお湯は火傷の危険があるため、適温で行うように注意が必要です。また、持病のある方や皮膚にトラブルがある方は、事前に医師や看護師に相談することが大切です。適切な方法で行うことで、足浴の効果を最大限に活かすことができます。

| 効果 | 詳細 |

|---|---|

| 衛生面 | 足を清潔に保ち、皮膚のトラブルや感染症を予防 |

| 血行促進 | お湯で温めることで血行が促進され、むくみや冷えを改善 |

| 精神的安らぎ | リラックス効果、ストレスや緊張の緩和、睡眠の質向上 |

| コミュニケーション | 触れ合いを通して安心感を与え、信頼関係を深める |

| 健康維持 | 心身のリフレッシュを促し、健康維持に貢献 |