排尿障害:尊厳ある暮らしを守るために

介護を学びたい

先生、『排尿障害』ってよく聞くんですけど、介護と介助の場面でどんなことを意味するんですか?

介護の研究家

いい質問だね。排尿障害とは、おしっこに関するトラブルのことだよ。おしっこのしたい感じが分かりにくかったり、うまくおしっこができなかったり、ついうっかりお漏らしをしてしまうことなど、色々な症状があるんだ。

介護を学びたい

色々な症状があるんですね。原因は何なのでしょうか?

介護の研究家

主な原因は、おしっこをためたり出したりするところの神経がうまく働かなくなることだよ。だから、介護や介助が必要になるんだね。具体的には、トイレに連れて行ったり、おむつを交換したり、水分を摂るように促したりする必要があるんだよ。

排尿障害とは。

おしっこに関する問題について説明します。これは「介護」や「介助」が必要になる場合もあることです。おしっこに関する問題は「排尿障害」とも呼ばれます。これは、おしっこの通り道や袋に関係する神経の働きが悪くなることが原因で起こります。具体的には、おしっこがしたいという気持ちが分かりにくくなったり、おしっこをするのが難しくなったり、おしっこをもらすなどの症状が現れます。

排尿障害とは

排尿障害とは、おしっこを作る、ためる、出すという一連の流れに何らかの問題が生じる状態のことを指します。普段当たり前にできている排尿に支障が出てしまうと、生活の質が大きく下がり、体にも心にも負担がかかります。毎日の暮らしに深刻な影響を及ぼすこともあるため、排尿障害について正しく理解し、適切に対処していくことが大切です。

排尿障害の症状はさまざまです。尿意があってもなかなかおしっこが出せない、出したいのに途中で途切れてしまう、あるいは逆に尿意を感じにくく、気がついたら漏れてしまっていたなど、人によって現れ方は異なります。また、頻繁にトイレに行きたくなる、夜中に何度も目が覚めてトイレに行ってしまうといった症状に悩む方もいます。このような症状は、日常生活を送る上で大きな不便を感じさせ、精神的な負担にもつながります。排尿は人として生きていく上で欠かせない生理現象ですから、その機能が損なわれることは、その人の尊厳を傷つけることにもなりかねません。

排尿障害の原因は実に多様です。年齢を重ねるにつれて体の機能が低下することで起こることもあれば、神経の病気、前立腺肥大症、糖尿病などの病気が隠れている場合もあります。また、強い不安やストレスを感じているとき、あるいは服用している薬の副作用によって排尿障害が引き起こされるケースも見られます。このように原因が多岐にわたるため、もし排尿に関するトラブルを感じたら、自分で判断せず、すぐに医療機関を受診しましょう。医師による適切な検査と診断を受けることで、原因を特定し、最適な治療を受けることができます。早期に発見し、治療を始めることで、症状の悪化を防ぎ、快適な日常生活を送る手助けとなります。

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 定義 | おしっこを作る、ためる、出すという一連の流れに何らかの問題が生じる状態 |

| 症状 |

|

| 影響 |

|

| 原因 |

|

| 対応 | 自分で判断せず、すぐに医療機関を受診 |

さまざまな症状

排尿に関するトラブルは、実にさまざまな形で現れます。その症状は人それぞれで、生活への影響も大きく異なります。まず、何度もトイレに行きたくなる「頻尿」は、日常生活に大きな支障をきたすことがあります。たとえば、映画鑑賞や長時間の会議など、トイレに行きにくい状況では大変な不安を感じ、生活の質を下げてしまうこともあります。次に、急に我慢できない強い尿意に襲われる「尿意切迫感」は、外出を控えるようになることもあります。常にトイレの場所を気にしながら行動しなければならず、外出そのものが億劫になってしまう方も少なくありません。また、夜中に何度もトイレに起きる「夜間頻尿」は、睡眠不足から日中の倦怠感を引き起こし、仕事や家事に集中できないなどの問題につながります。ぐっすり眠れないことで、体だけでなく心の健康にも悪影響を及ぼす可能性があります。そして、排尿後も尿が残っているような不快感がある「残尿感」は、常にすっきりしない状態が続き、精神的なストレスを感じやすい状態です。さらに、自分の意思とは関係なく尿が漏れてしまう「尿失禁」は、下着を汚してしまうことへの恥ずかしさや、周囲の目が気になって外出をためらうなど、生活に大きな影を落とします。最後に、尿を出すのに時間がかかったり、力まなければいけない「排尿困難」は、排尿時に痛みや不快感を伴うこともあり、日常生活に不便さを感じます。これらの症状は、一つだけ現れることもあれば、いくつか同時に現れることもあります。症状の種類や程度によって、日常生活への影響は大きく異なり、症状に合わせた適切な対応が必要となります。

| 症状 | 説明 | 生活への影響 |

|---|---|---|

| 頻尿 | 何度もトイレに行きたくなる | 映画鑑賞や長時間の会議など、トイレに行きにくい状況では不安を感じ、生活の質を下げる。 |

| 尿意切迫感 | 急に我慢できない強い尿意に襲われる | 外出を控え、常にトイレの場所を気にしながら行動するようになる。 |

| 夜間頻尿 | 夜中に何度もトイレに起きる | 睡眠不足から日中の倦怠感を引き起こし、仕事や家事に集中できない。心の健康にも悪影響を及ぼす可能性がある。 |

| 残尿感 | 排尿後も尿が残っているような不快感がある | 常にすっきりしない状態が続き、精神的なストレスを感じやすい。 |

| 尿失禁 | 自分の意思とは関係なく尿が漏れてしまう | 下着を汚してしまうことへの恥ずかしさや、周囲の目が気になって外出をためらう。 |

| 排尿困難 | 尿を出すのに時間がかかったり、力まなければいけない | 排尿時に痛みや不快感を伴うこともあり、日常生活に不便さを感じる。 |

原因と影響

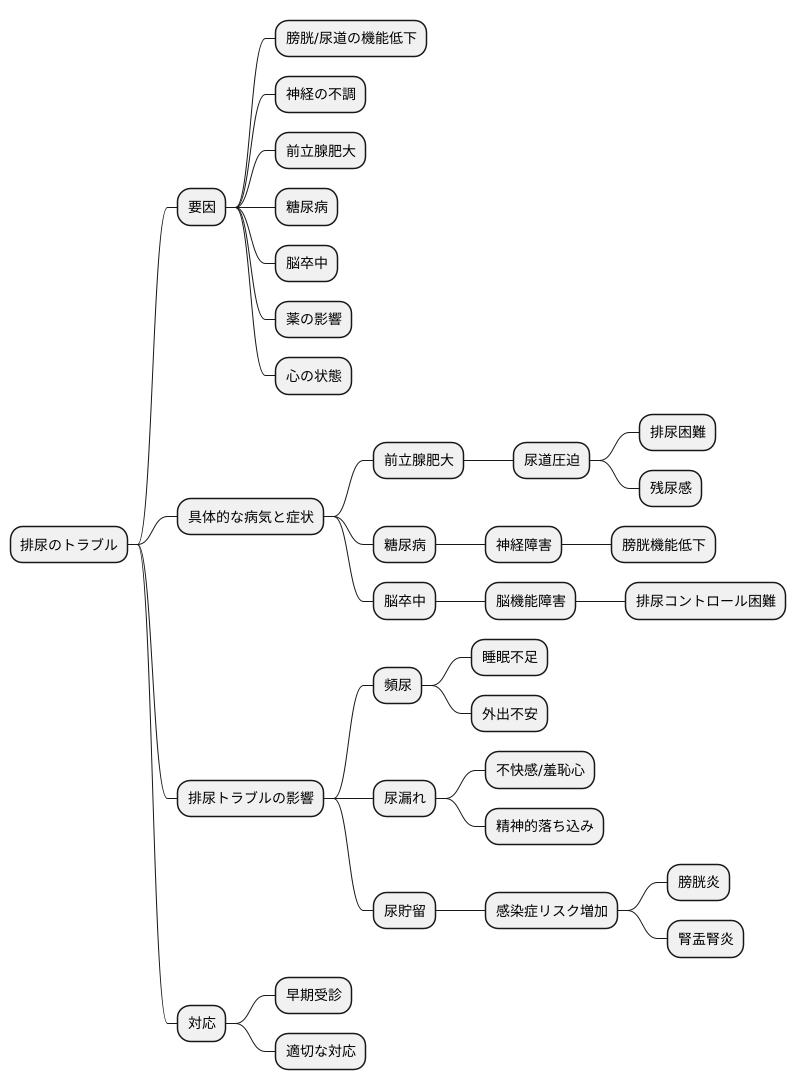

おしっこが出にくい、漏れてしまうなどの排尿のトラブルは、さまざまな要因が複雑に絡み合って起こります。その原因は年齢を重ねるにつれて自然と膀胱や尿道の働きが弱まることや、神経の不調、男性によく見られる前立腺肥大、糖尿病、脳卒中など多岐にわたります。加えて、服用している薬の影響や心の状態も排尿に影響を与えることがあります。

例えば、前立腺肥大は、加齢とともに男性に多く見られる病気で、尿の通り道である尿道を圧迫することで、おしっこが出にくくなったり、出し切った後も残っている感じがしたりするといった症状が現れます。

また、糖尿病は、体の神経に障害を引き起こし、膀胱の働きを弱めるため、排尿に問題が生じることがあります。さらに、脳卒中は脳の働きに障害をもたらし、排尿をうまくコントロールできなくなることがあります。

このような原因で起こる排尿のトラブルは、日々の暮らしにさまざまな影響を及ぼします。トイレの回数が増えることで、夜中に何度も目が覚めて睡眠不足になったり、外出するのが不安になったりすることもあります。もし、おしっこが漏れてしまうと、衣服や寝具を汚してしまう不快感や恥ずかしさ、周りの視線が気になって気持ちが落ち込んでしまうこともあります。

さらに、おしっこが出にくいことで膀胱内に尿が溜まった状態が続くと、膀胱炎や腎盂腎炎といった感染症のリスクも高まります。そのため、排尿のトラブルに気づいたら、早めに医療機関を受診し、適切な対応をすることが大切です。

適切な対応

おしっこの悩み、つまり排尿のトラブルは、種類も原因も実に様々です。少しでも異変を感じたら、ためらわずに医療機関を訪ねることが大切です。 まず医師は、丁寧な問診を通じて症状や困りごとを詳しく聞き取ります。そして、身体を診察し、尿検査やレントゲン、超音波などの検査を行い、原因を探ります。原因が特定できれば、その方に合った治療が始まります。

治療には、大きく分けて三つの方法があります。一つ目は、薬による治療です。症状に合わせた薬を飲むことで、おしっこの状態を良くしていきます。二つ目は、行動による治療です。毎日の生活習慣を見直し、おしっこのトレーニングなどを通して、自分で排尿をコントロールする力を養います。トイレに行く時間や回数を決めて、規則正しい排尿を促す訓練を行うこともあります。三つ目は手術による治療です。薬や行動による治療で改善が見られない場合に、検討されます。

医療機関での治療だけでなく、ご自身でできる工夫も大切です。水分を摂る量を調整したり、決まった時間にトイレに行く習慣をつけたりすることで、排尿のリズムを整えることができます。排尿しやすい姿勢を心がけ、リラックスして排尿することも効果的です。あせらず、落ち着いてトイレに行くことが重要です。

ご家族や介護に携わる方の理解と協力も欠かせません。 排尿に関するトラブルを抱えている方の症状や治療内容について理解を深め、温かく支えることが大切です。日常生活でどんな困りごとがあるのかを丁寧に把握し、必要な介助を行うことで、その方の生活の質を向上させ、安心して毎日を過ごせるように支えていきましょう。例えば、トイレまでの移動をサポートしたり、衣服の着脱を介助したり、排泄しやすい環境を整えたりするなど、具体的な支援が重要です。

| カテゴリー | 内容 |

|---|---|

| 排尿トラブルの対処 | 異変を感じたら医療機関を受診 |

| 医師の診察 | 問診、身体診察、尿検査、レントゲン、超音波検査など |

| 治療法 |

|

| セルフケア |

|

| 家族・介護者の役割 |

|

日常生活の工夫

水分を適切な量に調整することは、排尿の悩みを和らげる第一歩です。水分を取りすぎるとトイレの回数が増えてしまい、逆に水分が足りないと、体内の水分が不足して便秘になったり、体に負担がかかってしまうことがあります。ですから、体にちょうど良い量の水を飲むことが大切です。また、コーヒーや紅茶、お酒など、おしっこの量を増やす飲み物はなるべく控えるようにしましょう。毎日同じくらいの時間にトイレに行く習慣を身につけると、膀胱の働きが整ってきます。おしっこを我慢し続けると膀胱が伸びきってしまい、うまく働かなくなってしまいますので、おしっこのサインを感じたら我慢せずにトイレに行くようにしましょう。トイレを明るくしたり、足元に滑りにくいマットを敷いたりすることで、安全で快適なトイレ環境を作ることができます。和式トイレを使うのが難しい場合には、補助具を使うなど、自分の体に合った環境を作ることが大切です。洋服は、トイレで脱ぎ着しやすいものを選びましょう。着脱が簡単な服を選ぶことで、トイレでの負担を減らすことができます。外出する時は、前もってトイレの場所を確認しておくと、安心して出かけることができます。排尿の悩みを抱えている人が、安心して快適に生活するためには、周りの人の理解と協力が欠かせません。困っている人がいたら、周りの人が積極的にサポートすることで、より良い生活を送ることができるようになります。

| カテゴリー | 具体的な行動 |

|---|---|

| 水分管理 | 適切な量の水を飲む。利尿作用のある飲み物を控える。 |

| 排尿習慣 | 毎日同じ時間にトイレに行く。我慢しない。 |

| トイレ環境 | 明るくする。滑りにくいマットを敷く。和式トイレの場合は補助具を使う。 |

| 服装 | 脱ぎ着しやすい服を選ぶ。 |

| 外出 | トイレの場所を事前に確認する。 |

| 周囲の協力 | 困っている人を積極的にサポートする。 |