失禁について理解を深めよう

介護を学びたい

先生、「失禁」って、おしっこやうんちを漏らしてしまうことだけですか?

介護の研究家

いい質問ですね。おしっこやうんちを漏らすのは尿失禁と便失禁で、確かに失禁の種類の一つです。でも、感情のコントロールができなくなる感情失禁というものもありますよ。

介護を学びたい

感情失禁?感情も漏れるんですか?

介護の研究家

そうですね、感情をうまく抑えられなくなるんです。例えば、急に大声で笑ったり、激しく怒ったり、急に泣き出したりする。そういう状態も失禁の一つで、感情失禁と言います。

失禁とは。

自分の意思とは関係なく、おしっこやうんちが漏れてしまうこと、または感情が抑えきれなくなることを『失禁』といいます。おしっこが漏れてしまう『尿失禁』には、咳やくしゃみなどでお腹に力が入った時に漏れてしまう場合や、おしっこの機能に問題はないけれど、認知症や体の機能が衰えてトイレに間に合わない場合があります。うんちが漏れてしまう『便失禁』は、薬の副作用による下痢や、背骨の神経の損傷、糖尿病といった神経の病気などが原因で起こります。また、感情のコントロールが難しくなり、必要以上に感情を表に出してしまうことを『感情失禁』といいます。周りの人が驚くほど急に怒ったり、泣いたり、喜んだりといった精神状態が見られることもあります。

失禁の種類

人は誰しも、加齢とともに体の機能が衰えていくものです。その中で、排泄のコントロールが難しくなることも自然な老化現象の一つとして捉えることができます。排泄のコントロールができなくなることを失禁といい、大きく分けて尿、便、感情の三つの種類があります。それぞれ見ていきましょう。

まず、尿失禁は、意図せずに尿が漏れてしまうことです。咳やくしゃみをした時など、お腹に力が入った際に尿が漏れる腹圧性尿失禁や、急に強い尿意を感じて我慢できずに漏れてしまう切迫性尿失禁など、いくつかの種類があります。原因としては、加齢による筋力の低下や、出産、前立腺肥大などが挙げられます。日常生活に支障をきたす場合も多く、適切なケアが必要です。

次に、便失禁は、意図せずに便が漏れてしまうことです。加齢による肛門括約筋の衰えや、神経の障害、認知症などが原因として考えられます。便失禁は、尿失禁に比べて相談しづらいと感じる人も多く、一人で抱え込んでしまうケースも少なくありません。しかし、適切なケアを行うことで、症状を改善できる可能性があります。

最後に、感情失禁は、悲しい、嬉しい、可笑しいといった感情の高ぶりによって、表情やしぐさが過剰に表出してしまう状態を指します。感情のコントロールが難しくなり、突然泣き出したり、大声で笑ったりするなどの症状が見られます。脳卒中などの脳血管疾患の後遺症として生じるケースが一般的です。周囲の理解と適切な対応が重要になります。

このように、失禁には様々な種類があり、その原因や症状もそれぞれ異なります。自分自身や周りの人が失禁で悩んでいる場合は、まずどの種類の失禁かを見極めることが大切です。自己判断せずに、医療機関に相談し、適切な検査や治療を受けることで、より快適な生活を送ることができるでしょう。

| 失禁の種類 | 症状 | 原因 |

|---|---|---|

| 尿失禁 | 意図せずに尿が漏れてしまう – 腹圧性尿失禁:咳やくしゃみなど、お腹に力が入った際に尿が漏れる – 切迫性尿失禁:急に強い尿意を感じて我慢できずに漏れてしまう |

加齢による筋力の低下、出産、前立腺肥大など |

| 便失禁 | 意図せずに便が漏れてしまう | 加齢による肛門括約筋の衰え、神経の障害、認知症など |

| 感情失禁 | 感情の高ぶりによって、表情やしぐさが過剰に表出する – 突然泣き出したり、大声で笑ったりする |

脳卒中などの脳血管疾患の後遺症など |

尿失禁とその原因

尿失禁とは、自分の意思とは関係なく尿が漏れてしまう状態を指します。これは多くの場合、一時的なものではなく、継続的に症状が現れます。尿失禁には大きく分けていくつかの種類があり、それぞれ原因や症状が異なります。

まず、腹圧性尿失禁は、咳やくしゃみ、重いものを持ち上げる、運動をするなど、お腹に力が入った際に尿が漏れてしまうことを特徴とします。加齢に伴う骨盤底筋の衰えや、出産によるダメージなどが主な原因です。女性に多くみられます。

次に、切迫性尿失禁は、突然強い尿意に襲われ、トイレに間に合わず尿が漏れてしまう状態です。過活動膀胱と呼ばれる、膀胱が過敏に収縮してしまうことが原因と考えられています。夜間頻尿を伴うこともあります。

また、溢流性尿失禁は、膀胱に尿が過剰に溜まり、その圧力によって尿が漏れてしまうことを指します。前立腺肥大症などで尿道が狭くなっている場合や、神経障害などが原因となることがあります。常に少量の尿が漏れている、残尿感があるといった症状が現れます。

その他にも、機能性尿失禁と呼ばれるものがあります。これは、認知症や身体の障害などによって、トイレに行くことが困難なために尿失禁が起こる状態です。

尿失禁の原因は加齢による筋力の低下や出産だけでなく、前立腺肥大症、神経障害、脳卒中、糖尿病など、様々な病気が関係している可能性があります。また、肥満や便秘なども原因の一つと考えられています。

尿失禁の治療法は、その種類や原因によって異なります。生活習慣の改善、骨盤底筋体操などの運動療法、薬物療法、手術など、様々な方法があります。尿失禁は生活の質を大きく低下させるため、症状が気になる場合は早めに医療機関を受診し、適切な治療を受けることが大切です。

| 種類 | 症状 | 原因 |

|---|---|---|

| 腹圧性尿失禁 | 咳、くしゃみ、重いものを持ち上げる、運動をするなど、お腹に力が入った際に尿が漏れる | 加齢に伴う骨盤底筋の衰え、出産によるダメージ |

| 切迫性尿失禁 | 突然強い尿意に襲われ、トイレに間に合わず尿が漏れる。夜間頻尿を伴うことも。 | 過活動膀胱(膀胱が過敏に収縮) |

| 溢流性尿失禁 | 膀胱に尿が過剰に溜まり、圧力によって尿が漏れる。常に少量の尿が漏れている、残尿感がある。 | 前立腺肥大症などで尿道が狭くなっている、神経障害 |

| 機能性尿失禁 | 認知症や身体の障害などによって、トイレに行くことが困難なために尿失禁が起こる | 認知症、身体の障害 |

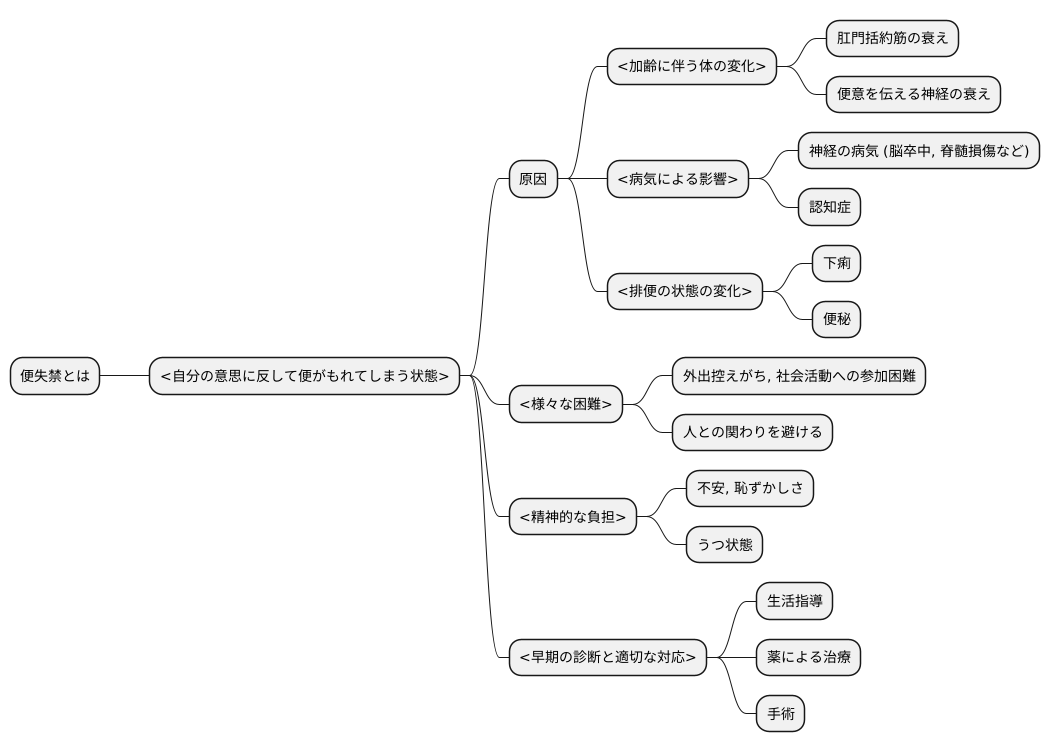

便失禁に繋がる要因

便失禁とは、自分の意思に反して便がもれてしまう状態のことです。これは、実に様々な要因が複雑に絡み合って起こる症状です。まず、加齢に伴う体の変化が大きな要因の一つとして挙げられます。歳を重ねると、肛門を締める筋肉である肛門括約筋が弱くなり、便をしっかりと閉じ込めておくことが難しくなります。また、便意を脳に伝える神経の働きも衰え、便意を感じにくくなったり、感じても我慢するのが難しくなったりします。

病気による影響も無視できません。脳卒中や脊髄損傷などの神経の病気は、脳からの指令を肛門括約筋に伝えにくくし、便失禁を引き起こすことがあります。また、認知症になると、トイレに行くという行動自体が難しくなったり、便意を感じてもその意味を理解できなくなったりすることがあります。さらに、下痢や便秘といった排便の状態の変化も便失禁に繋がることがあります。下痢の場合は、便が水っぽいため肛門括約筋で制御しにくく、便秘の場合は、硬くなった便が直腸に詰まり、その周囲から水のような便が漏れてしまうことがあります。

便失禁は、日常生活に様々な困難をもたらします。例えば、外出を控えがちになり、社会的な活動への参加が難しくなったり、人との関わりを避けるようになったりすることもあります。また、便が漏れることへの精神的な負担も大きく、不安や恥ずかしさから抑うつ状態になる方もいます。このような悪循環を断ち切るためにも、便失禁は早期の診断と適切な対応が非常に重要です。食生活を見直したり、排便習慣を整えたりするなどの生活指導、薬による治療、場合によっては手術といった様々な方法がありますので、まずは医師に相談することが大切です。

感情失禁の症状

感情失禁とは、感情の表出がうまく制御できなくなり、状況にそぐわない形で感情が爆発してしまう状態です。例えば、少し面白いことがあっただけで大笑いしてしまったり、ささいなことで急に泣き出したり、些細なことで激しく怒り出したりすることがあります。このような感情の表れ方は、本人の意思とは関係なく起こります。

感情失禁は、脳の機能に何らかの変化が生じることで起こります。脳卒中、認知症、パーキンソン病、多発性硬化症、筋萎縮性側索硬化症(ALS)などの神経の病気が原因となることが多いです。また、脳腫瘍や外傷性脳損傷などによって脳が損傷した場合にも、感情失禁が現れることがあります。

感情失禁の症状の現れ方や程度には個人差があります。症状が軽い場合は、感情の起伏が少し大きくなる程度ですが、重症になると、周りの状況を全く気にせずに大声で笑ったり泣いたりすることもあります。感情失禁が起こる頻度も、毎日何度も起こる人もいれば、月に数回程度の人もいます。

感情失禁は、周りの人にとって理解しにくい症状であるため、周りの人の理解と適切な対応が重要です。感情の起伏が激しくなっても、落ち着いて優しく接し、本人の気持ちを否定せずに受け止めることが大切です。感情失禁の原因となっている病気を治療することも重要です。薬物療法やリハビリテーションなど、医師の指示に従って適切な治療を受けることで、症状の改善が期待できます。また、日常生活でストレスを減らし、リラックスできる時間を作ることも大切です。周りの人は、本人の状況を理解し、温かく見守る姿勢が求められます。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 定義 | 感情の表出がうまく制御できなくなり、状況にそぐわない形で感情が爆発してしまう状態 |

| 症状 | 些細なことで大笑い、急に泣き出す、激しく怒り出すなど。程度は軽度から重度まで様々で、頻度も人によって異なる。 |

| 原因 | 脳卒中、認知症、パーキンソン病、多発性硬化症、ALSなどの神経の病気、脳腫瘍、外傷性脳損傷などによる脳の機能変化。 |

| 周囲の対応 |

|

| 治療 |

|

失禁への向き合い方

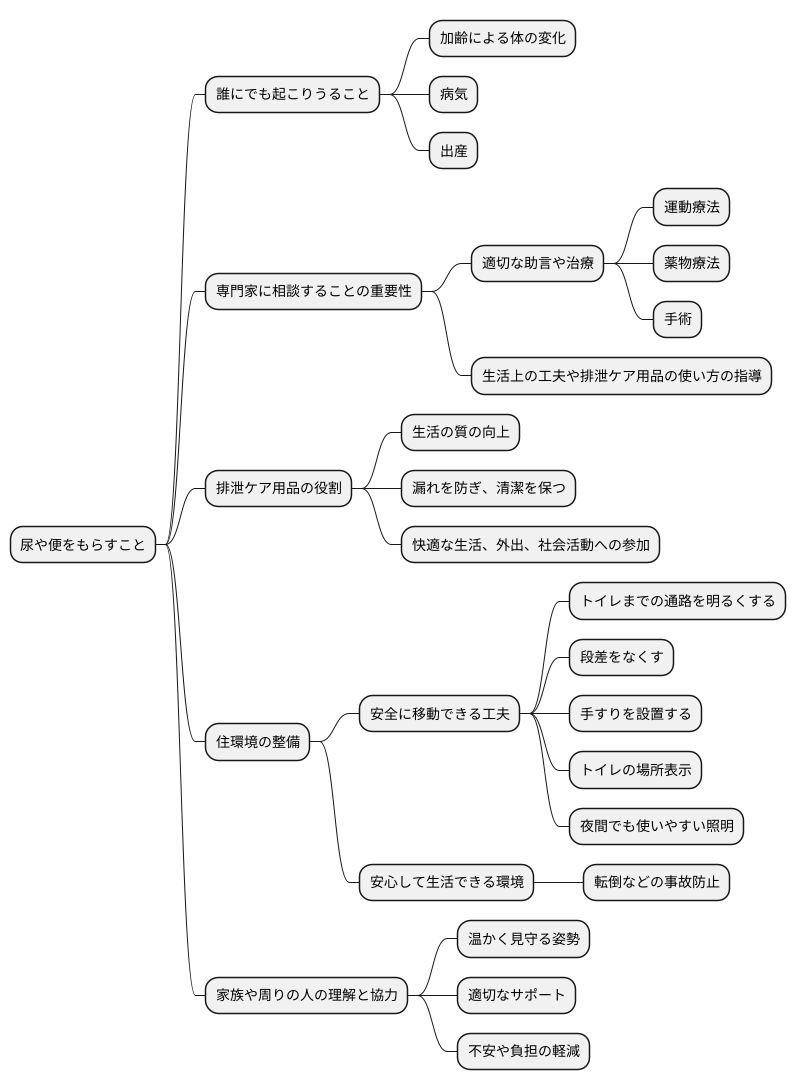

尿や便をもらすことは、誰にでも起こり得ることです。加齢による体の変化や病気、出産などが原因となることがあり、年齢や性別に関わらず経験する可能性があります。こうした状況は、誰しもが戸惑い、恥ずかしいと感じるかもしれません。しかし、一人で抱え込まず、専門家に相談することが大切です。

排泄の悩みを打ち明けることは、勇気がいることでしょう。ですが、医師や看護師、地域の相談窓口などに相談することで、適切な助言や治療を受けることができます。例えば、骨盤底筋体操などの運動療法や、薬物療法、手術といった治療法があります。症状や原因に合わせた適切な対応をすることで、もらす回数を減らしたり、完全に治すことも期待できます。また、専門家は、生活上の工夫や排泄ケア用品の使い方なども教えてくれます。

排泄ケア用品は、生活の質を向上させる上で大きな役割を果たします。種類も豊富で、吸水パッドやおむつ、尿道カテーテルなど、様々なものがあります。自分に合ったものを選ぶことで、漏れを防ぎ、清潔を保つことができます。快適に過ごせるだけでなく、外出や社会活動への参加もしやすくなり、活動的な毎日を送る助けとなります。

住み慣れた家で安心して暮らすためには、住環境の整備も重要です。トイレまでの通路を明るくしたり、段差をなくしたり、手すりを設置するなど、安全に移動できる工夫をしましょう。また、トイレの場所が分かりやすいように表示したり、夜間でも使いやすい照明を設置することも大切です。このような工夫は、もらしによる転倒などの事故を防ぎ、安心して生活できる環境を作ります。

家族や周りの人の理解と協力も欠かせません。本人が安心して相談できる雰囲気を作り、温かく見守る姿勢が大切です。正しい知識を持つことで、適切なサポートができ、本人の不安や負担を軽くすることができます。尿や便をもらすことは、決して恥ずかしいことではありません。適切な対応と周りの支えによって、快適に生活していくことが十分に可能です。

日常生活での工夫

排泄の自立を支援するためには、生活環境を整え、個々の状況に合わせた工夫が重要です。

まず、トイレの場所を分かりやすくする工夫が必要です。トイレまでの経路に障害物がないか確認し、必要であれば手すりを設置したり、夜間は足元灯を設置するなどして安全に移動できるようにしましょう。また、トイレの扉や壁に目立つ色のテープを貼ったり、絵などの目印をつけることで、認知症の方でもトイレの位置を容易に認識できるように配慮することが大切です。

服装も排泄のしやすさに大きく影響します。ズボンやスカートの着脱が容易な、ゴムひもやマジックテープで留めるタイプの服を選ぶと良いでしょう。また、素材は吸水性や通気性に優れたものを選び、肌への負担を軽減することも大切です。季節に合わせた適切な服装を選ぶことで、快適に過ごせるよう配慮しましょう。

水分摂取量と排泄には密接な関係があります。水分を摂りすぎると排尿回数が増え、失禁のリスクが高まります。逆に、水分摂取を控えると脱水症状を引き起こす可能性があり、健康を損なう恐れがあります。そのため、適切な水分量を維持することが重要です。医師や看護師などの専門家に相談し、個々の状況に合わせた適切な水分摂取量を把握しましょう。

規則正しい排便習慣を身につけることも大切です。毎日決まった時間にトイレに行く習慣をつけることで、排泄のリズムを整えることができます。また、排便を促すマッサージや体操なども効果的です。

これらの工夫に加えて、排泄ケア用品を適切に使用することも重要です。失禁パッドや尿取りパットは、失禁による不快感を軽減し、肌トラブルを予防するのに役立ちます。様々な種類があるので、個々の状況に適したものを選択することが大切です。

失禁への対応は、周囲の理解と協力が不可欠です。家族や介護者、医療関係者と連携を取り、日常生活の中で困っていることや不安に思っていることを共有し、自分に合った方法を一緒に見つけていくことが大切です。焦らず、少しずつ改善していくことを心掛けていきましょう。

| カテゴリー | 具体的な工夫 |

|---|---|

| トイレ環境の整備 |

|

| 服装の工夫 |

|

| 水分管理 |

|

| 排泄習慣の確立 |

|

| 排泄ケア用品の活用 |

|

| 周囲の理解と協力 |

|