尿失禁の基礎知識と対処法

介護を学びたい

先生、「尿失禁」って高齢者だけの問題じゃないんですか?資料には40歳以降から悩んでいる人もいるって書いてありますけど…

介護の研究家

いいところに気がつきましたね。尿失禁は高齢者だけの問題ではありません。加齢以外にも、出産経験のある女性に多いなど、さまざまな要因があります。資料にもあるように40歳以降から症状が現れる人もいます。

介護を学びたい

そうなんですね。高齢者以外でも尿失禁になる原因にはどんなものがあるんですか?

介護の研究家

そうですね。例えば、咳やくしゃみなどでお腹に力が入った時に尿が漏れてしまう「腹圧性尿失禁」は、妊娠や出産によって骨盤底筋が弱まることが原因となることが多いです。また、急に我慢できないような尿意をもよおして漏れてしまう「切迫性尿失禁」は、膀胱の筋肉が過敏になることが原因の一つです。他にも膀胱から尿がうまく排出できない「溢流性尿失禁」や、トイレに行きたいのに間に合わない「機能性尿失禁」など、さまざまな種類があります。

尿失禁とは。

おしっこがもれることについて説明します。おしっこがもれることを『尿失禁』といいます。これは、自分の意思に関係なく、おしっこが出てしまうことです。おしっこがもれるのにはいくつかの種類があり、それぞれ原因が違います。種類としては、お腹に力が入ったとき、急に我慢できなくなったとき、常に少しずつもれているとき、トイレに行きたくても間に合わないときなどがあります。歳をとることによっておしっこがもれやすくなることもあり、40歳を過ぎたあたりからこの症状で困っている人もたくさんいます。また、体のつくりや出産を経験した女性に多くみられます。

尿失禁とは

尿失禁とは、自分の意思とは関係なく、尿がもれてしまうことです。この症状は、程度や種類も様々で、多くの人が悩まされています。年齢や性別に関わらず起こりうる症状であり、日常生活に大きな影響を与え、精神的な負担も抱えてしまうことがあります。

尿失禁にはいくつかの種類があります。腹圧性尿失禁は、咳やくしゃみ、重いものを持ち上げた時など、お腹に力が入った時に尿がもれてしまう状態です。笑ったり、急に立ち上がったりした時にも起こることがあります。これは、加齢や出産、肥満などが原因で骨盤底筋が弱くなることで起こりやすくなります。

切迫性尿失禁は、急に強い尿意に襲われ、トイレに間に合わずに尿がもれてしまう状態です。我慢できないほどの強い尿意が突然生じ、少量の尿しか出ていなかったとしても、すぐにトイレに行きたくなるといった症状がみられます。過活動膀胱などが原因で起こり、夜間の頻尿を伴うこともあります。

溢流性尿失禁は、膀胱に尿が常に溜まっている状態で、少量の尿が持続的にもれてしまう状態です。尿意を感じにくい場合もあり、気づかないうちに下着が濡れていることもあります。前立腺肥大症や神経障害などが原因で起こることがあります。

また、機能性尿失禁は、認知症や身体の障害などによって、トイレに行くことが困難なために尿がもれてしまう状態です。

尿失禁は、生活の質を大きく低下させる可能性があります。一人で悩まずに、医療機関に相談することが大切です。尿失禁の原因や種類を特定し、適切な治療や対策を行うことで症状を改善し、快適な生活を送ることができるようになります。尿失禁に関する正しい知識を持ち、適切な対応をすることで、不安や負担を軽減することができます。

| 尿失禁の種類 | 症状 | 原因 |

|---|---|---|

| 腹圧性尿失禁 | 咳、くしゃみ、重いものを持ち上げた時など、お腹に力が入った時に尿がもれる | 加齢、出産、肥満などによる骨盤底筋の低下 |

| 切迫性尿失禁 | 急に強い尿意に襲われ、トイレに間に合わずに尿がもれる。夜間の頻尿を伴うことも。 | 過活動膀胱など |

| 溢流性尿失禁 | 膀胱に尿が常に溜まっており、少量の尿が持続的にもれる。尿意を感じにくい場合も。 | 前立腺肥大症、神経障害など |

| 機能性尿失禁 | 認知症や身体の障害などによって、トイレに行くことが困難なために尿がもれる | 認知症、身体の障害など |

尿失禁の種類

尿もれには大きく分けて四つの種類があります。それぞれ原因や症状が異なるため、ご自身の状態に合った対処法を見つけることが大切です。まず一つ目は、腹圧性尿失禁です。これは、咳やくしゃみ、重いものを持ち上げるなど、お腹に力が入った時に尿が漏れてしまう状態です。加齢や出産による骨盤底筋の衰えなどが原因として考えられます。骨盤底筋体操などで改善できることもあります。二つ目は、切迫性尿失禁です。突然強い尿意に襲われ、我慢できずに漏らしてしまうのが特徴です。トイレに行きたくなる回数が多い頻尿や、夜間に何度もトイレに起きる夜間頻尿を伴うこともあります。過活動膀胱と呼ばれる、膀胱が過敏になっている状態が原因の一つです。生活習慣の改善や薬物療法などで症状を和らげることができます。三つ目は、溢流性尿失禁です。膀胱に尿が常に溜まっている状態となり、その結果、尿が少しずつ漏れてしまうことを指します。尿が出にくい、残尿感があるといった症状も現れます。男性の場合は前立腺肥大症、女性の場合は骨盤臓器脱などが原因として考えられます。原因となっている病気を治療することで改善が期待できます。最後に四つ目は、機能性尿失禁です。認知症や身体の障害などにより、トイレに行きたいという意思があっても、間に合わずに漏らしてしまう状態です。環境を整えたり、介助によってトイレに連れて行くなどの工夫が必要です。尿もれの症状でお困りの際は、まずは医療機関を受診し、どの種類の尿失禁に当てはまるかを診断してもらうことが重要です。自己判断で対処せずに、専門家の指導を受けるようにしましょう。

| 種類 | 症状 | 原因 | 対処法 |

|---|---|---|---|

| 腹圧性尿失禁 | 咳やくしゃみ、重いものを持ち上げるなど、お腹に力が入った時に尿が漏れる | 加齢や出産による骨盤底筋の衰えなど | 骨盤底筋体操など |

| 切迫性尿失禁 | 突然強い尿意に襲われ、我慢できずに漏らしてしまう。頻尿や夜間頻尿を伴うことも。 | 過活動膀胱など | 生活習慣の改善や薬物療法など |

| 溢流性尿失禁 | 膀胱に尿が常に溜まっており、尿が少しずつ漏れる。尿が出にくい、残尿感がある。 | 男性:前立腺肥大症、女性:骨盤臓器脱など | 原因となっている病気を治療 |

| 機能性尿失禁 | 認知症や身体の障害などにより、トイレに行きたいという意思があっても、間に合わずに漏らしてしまう。 | 認知症や身体の障害など | 環境整備、介助 |

尿失禁の原因

尿もれ、正式には尿失禁と呼ばれる症状には、実に様々な原因が考えられます。その原因を大きく分けると、身体の機能の低下によるものと、病気によるものがあります。

まず、誰もが経験する老化について考えてみましょう。年を重ねると、どうしても筋肉の力が弱まってきます。これは、膀胱や尿道周辺の筋肉も例外ではありません。これらの筋肉が衰えると、尿をしっかりとためておく力や、きちんと排泄する力が弱まり、尿もれを起こしやすくなります。

女性の場合、妊娠や出産も大きな原因の一つです。赤ちゃんを産む時、骨盤の底にある筋肉群が大きな負担を受け、ダメージを負うことがあります。この筋肉群は、膀胱や尿道を支える重要な役割を果たしているため、傷つくと腹圧性尿失禁と呼ばれる、咳やくしゃみをした時などに尿がもれてしまう症状が現れやすくなります。

また、体重の増加も尿失禁に影響します。体に余分な脂肪がつくと、お腹にかかる圧力が高まり、膀胱を圧迫するため、尿もれしやすくなります。

病気も尿失禁の原因となります。例えば、糖尿病や脳卒中といった病気は、神経にダメージを与え、膀胱の正常な働きを阻害することがあります。その結果、尿意を感じにくくなったり、膀胱がうまく収縮できなくなったりして、尿失禁につながるのです。男性の場合、前立腺肥大症が原因となることがあります。前立腺が肥大すると尿道が圧迫され、尿の流れが悪くなり、ついには膀胱から尿があふれ出てしまう溢流性尿失禁を引き起こす可能性があります。

このように、尿失禁には様々な原因が複雑に絡み合っているため、自己判断は危険です。尿もれが気になる場合は、必ず医療機関を受診し、適切な検査と治療を受けるようにしましょう。

| 原因の分類 | 具体的な原因 | 詳細 |

|---|---|---|

| 身体の機能の低下 | 老化 | 膀胱や尿道周辺の筋肉の衰えにより、尿をためる力や排泄する力が低下 |

| 妊娠・出産(女性) | 骨盤底筋群のダメージによる腹圧性尿失禁 | |

| 体重の増加 | お腹の圧力増加による膀胱の圧迫 | |

| 病気 | 糖尿病・脳卒中 | 神経へのダメージによる膀胱機能の低下 |

| 前立腺肥大症(男性) | 尿道圧迫による溢流性尿失禁 | |

| その他 | 様々な病気が原因となる可能性 |

尿失禁の検査と診断

尿もれ、つまり尿失禁の診断には、いくつかの方法があります。まず患者さんと医師との話し合い、つまり問診が大切です。問診では、いつ、どれくらいの量のおしっこが漏れるのか、どのくらいの頻度で起こるのか、またどのような時に起こりやすいのか(例えば、咳やくしゃみをした時など)といった状況を詳しく伺います。尿もれの具合や、他に何か困っていることなど、患者さんの訴えを丁寧に聞き取ることが重要です。

次に、尿検査を行います。これは尿の中に細菌がいるかどうか、つまり尿路感染症がないか、あるいは他の病気が隠れていないかを調べるためです。尿検査の結果は、尿失禁の原因を特定する手がかりとなります。

さらに、身体診察も行います。これはおしっこをためる袋である膀胱の状態や、おしっこを出す管である尿道の状態を直接確認するためです。また、骨盤の底にある筋肉の強さも調べます。骨盤底筋は、おしっこを我慢するのに重要な役割を果たしているため、この筋肉が弱っていると尿失禁につながることがあります。

加えて、患者さん自身に排尿日誌をつけてもらうこともあります。排尿日誌とは、毎日、何回おしっこをしたか、おしっこの量はどれくらいか、そして尿もれがどの程度あったかを記録するものです。患者さん自身に記録してもらうことで、症状をより詳しく把握することができます。

これらの基本的な検査に加えて、尿の流れの速さを測る尿流測定検査、膀胱の中を直接見る膀胱鏡検査、尿道の中の圧力を測る尿道圧検査などの、より詳しい検査が必要となることもあります。これらの検査は、尿失禁の種類や原因をより正確に特定するために役立ちます。

医師は、これらの検査結果を総合的に見て、患者さんに最適な治療法を決めていきます。指示された検査はきちんと受けるようにしましょう。早期に発見し、早く治療を始めることが大切です。

| 検査方法 | 目的 | 内容 |

|---|---|---|

| 問診 | 尿もれの状況把握 | いつ、どれくらいの量のおしっこが漏れるのか、頻度、どのような時に起こりやすいのかなどを詳しく聞き取る |

| 尿検査 | 尿路感染症や他の病気の有無を確認 | 尿の中に細菌がいるかどうかなどを調べる |

| 身体診察 | 膀胱、尿道、骨盤底筋の状態確認 | 膀胱や尿道の状態、骨盤底筋の強さを直接確認する |

| 排尿日誌 | 症状の詳しい把握 | 毎日、排尿回数、おしっこの量、尿もれの程度を記録する |

| 尿流測定検査 | 尿の流れの速さを測定 | 尿の流れの速さを計測する |

| 膀胱鏡検査 | 膀胱の状態を直接確認 | 膀胱の中を直接見る |

| 尿道圧検査 | 尿道内の圧力測定 | 尿道の中の圧力を測る |

尿失禁の治療法

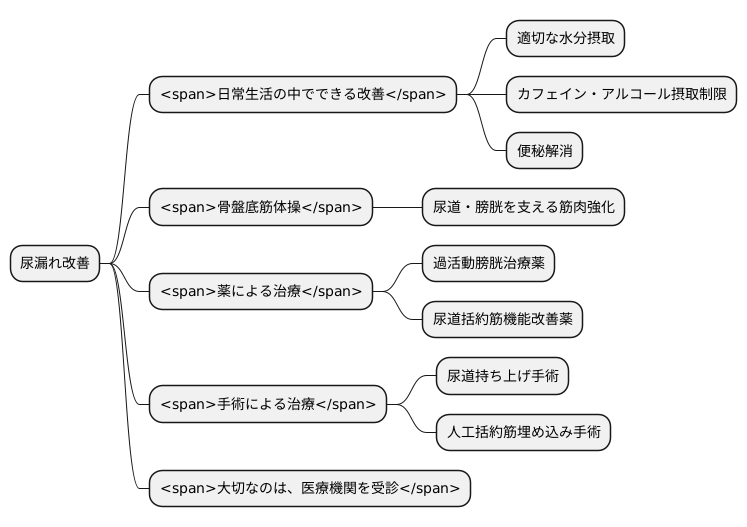

尿漏れに悩む方は多く、生活の質を下げる大きな要因となります。尿漏れ、つまり尿失禁には様々な種類があり、その原因や症状に応じた治療法を選択することが重要です。まず、日常生活の中でできる改善から始めましょう。水分は適切な量を摂ることが大切です。摂りすぎると膀胱に負担がかかり、逆に不足すると尿が濃縮され膀胱を刺激してしまいます。カフェインやアルコールには利尿作用があるため、摂りすぎには注意が必要です。また、便秘も腹圧を高め、膀胱への負担となるため、食物繊維や水分を十分に摂り、規則正しい排便を心がけましょう。

次に、骨盤底筋体操は、尿道や膀胱を支える筋肉を鍛える効果的な方法です。この体操は、特別な器具も必要なく、自宅で簡単に行うことができます。継続することで、尿道をしっかりと締め、尿漏れを防ぐ筋肉を強化できます。

これらの生活習慣改善や体操で効果が見られない場合は、薬による治療を検討します。薬には様々な種類があり、過活動膀胱による尿失禁には、膀胱の収縮を抑える薬が、尿道括約筋の機能低下による尿失禁には、尿道を締める作用のある薬が用いられます。医師の指示に従って正しく服用することが大切です。

さらに、手術による治療という選択肢もあります。薬物療法で十分な効果が得られない場合や、 anatomical な問題がある場合に検討されます。尿道を持ち上げる手術や、人工の括約筋を埋め込む手術など、様々な方法があります。どの手術が適しているかは、個々の状態によって異なります。

大切なのは、自分だけで悩まずに、医療機関を受診することです。専門医に相談し、尿失禁の種類や原因を特定してもらい、最適な治療法を選択しましょう。症状によっては、複数の治療法を組み合わせることで、より効果的な改善が期待できます。

日常生活での注意点

尿もれは、日常生活で多くの不安や不便をもたらすものです。しかし、生活習慣を少し工夫することで、症状を軽くし、より快適に過ごすことが可能です。水分は、多すぎても少なすぎても良くありません。適切な水分量を保つことが重要です。水分を取りすぎると尿の量が増え、尿もれの症状が悪化することがあります。反対に、水分を控えることで膀胱が刺激され、何度もトイレに行きたくなったり、急に我慢できないほど尿意を催したりする場合もあります。そのため、一日のうちでバランスよく水分を摂るように心がけましょう。また、バランスの取れた食事も大切です。

飲み物の中には、膀胱を刺激するものがあります。例えば、カフェインを含むお茶やコーヒー、アルコール、炭酸飲料、香辛料などです。これらの飲み物や食べ物は、摂りすぎないように注意しましょう。尿もれを改善するためには、規則正しい排尿習慣を身につけることも重要です。トイレに行きたいと思わなくても、決まった時間にトイレに行くようにしましょう。そうすることで、膀胱の機能を正常に保つことができます。毎朝起きた時、食事の前後、寝る前など、時間を決めてトイレに行く習慣をつけると良いでしょう。

これらの日常生活での工夫は、すぐに効果が現れるものではありません。しかし、地道に続けることで、尿もれの症状を軽くし、生活の質を向上させることに繋がります。焦らず、少しずつ生活習慣を見直していきましょう。

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 水分摂取 | 適切な量をバランスよく摂る。取りすぎも少なすぎも良くない。 |

| 食事 | バランスの取れた食事を心がける。 |

| 刺激物 | カフェインを含む飲み物、アルコール、炭酸飲料、香辛料などは摂りすぎに注意。 |

| 排尿習慣 | 規則正しい排尿習慣を身につける。時間を決めてトイレに行く。 |

| 効果 | すぐに効果は出ないが、地道に続けることで症状軽減、生活の質向上に繋がる。 |