直腸性便秘と上手な付き合い方

介護を学びたい

先生、「直腸性便秘」って、便意があっても我慢し続けると起こるんですよね?具体的にどういうことですか?

介護の研究家

そうだね。便意は、直腸に便がたまって脳にサインが送られることで感じるんだけど、何度も我慢していると、そのサインに脳が慣れて反応しなくなってしまうんだ。つまり、便がたまっていても便意を感じなくなるんだよ。

介護を学びたい

なるほど。ということは、便意を感じなくても実際には直腸に便がたまっている状態ってことですね。それって体に悪そうです…

介護の研究家

その通り。便が長時間直腸に留まると、水分が吸収されて硬くなってしまい、排便がさらに困難になるんだ。だから、便意を感じたら我慢せずにトイレに行くことが大切だよ。

直腸性便秘とは。

お年寄りのお世話をする際によく使われる「介護」と「介助」という言葉に関連して、「直腸性便秘」について説明します。直腸性便秘とは、便意があっても様々な理由で我慢することが多いと、便意に慣れてしまい、感じなくなってしまうことです。

直腸性便秘とは

直腸性便秘とは、便意を感じても我慢する癖が積み重なることで、便意が鈍くなってしまう状態です。本来、便が直腸に届くと脳に信号が送られ、便意として感じます。しかし、仕事や外出といった様々な事情で便意を我慢する行動を繰り返すと、この信号が脳にうまく伝わらなくなり、便が直腸に溜まっても便意を感じなくなってしまいます。

現代社会では、トイレに行きにくい環境が多く、直腸性便秘に悩む人は珍しくありません。特に女性は、外出先のトイレ環境への不安から便意を我慢する傾向が強く、男性に比べて直腸性便秘になりやすいと言われています。

年齢を重ねるにつれて腸の働きが衰えることも、直腸性便秘の原因の一つです。高齢になると腸のぜん動運動が弱まり、便を押し出す力が低下するため、便が直腸に留まりやすくなります。また、心労や運動不足、食物繊維が足りないといった生活習慣も直腸性便秘を引き起こす原因となります。

直腸性便秘は、そのままにしておくと痔や腸閉塞といった深刻な病気を引き起こす可能性もあるため、適切な対応が必要です。日頃から便意を我慢せず、規則正しい排便習慣を身につけることが重要です。具体的には、朝食後や就寝前など、毎日決まった時間にトイレに行く習慣をつけましょう。また、食物繊維を多く含む食品(野菜、果物、海藻、きのこなど)や水分を十分に摂ることも大切です。適度な運動も腸の働きを活発にするため、散歩や軽い体操などを日常生活に取り入れると良いでしょう。

それでも改善しない場合は、医師に相談し、適切な指導を受けるようにしましょう。自己判断で市販薬を服用することは避け、専門家の指示に従うことが大切です。直腸性便秘は、生活習慣の改善によって予防・改善できる場合が多くあります。日々の生活の中で、排便に関する意識を高め、健康な腸内環境を保つよう心がけましょう。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 直腸性便秘とは | 便意を我慢する癖が積み重なり、便意が鈍くなってしまう状態 |

| 原因 |

|

| 危険性 | 痔、腸閉塞などの深刻な病気を引き起こす可能性 |

| 対策 |

|

| 重要性 | 排便に関する意識を高め、健康な腸内環境を保つ |

症状と原因

直腸性便秘とは、便が直腸に溜まってしまい、スムーズに排便できない状態を指します。主な症状としては、便意が減ったり、全く感じなくなったりすることが挙げられます。また、排便後も便が残っているような不快感(残便感)や、お腹が張る感じ(腹部膨満感)もよく見られる症状です。便が直腸に長くとどまると、水分が吸収されて便が硬くなります。硬くなった便を排出しようとすると、強い痛みを伴うこともあり、排便をためらってしまう原因にもなります。さらに、直腸に便が溜まっているにもかかわらず便意を感じないため、知らないうちに便が漏れ出てしまう、便失禁が起こる場合もあります。

直腸性便秘の原因は様々です。便意を我慢する習慣は、便意を感じる感覚を鈍らせてしまうため、大きな原因の一つです。また、加齢に伴い腸の動きが弱まることも、直腸性便秘の要因となります。特に高齢者は腸の蠕動運動が低下しやすいため、便秘になりやすい傾向があります。さらに、運動不足も腸の動きを鈍くする原因となります。デスクワーク中心の生活を送る人は、意識的に体を動かすように心がけましょう。食生活も大きく関わっており、食物繊維や水分の不足は、便を硬くし、排便を困難にします。食物繊維は便のかさを増やし、水分は便を柔らかくする働きがあるため、積極的に摂取することが大切です。精神的なストレスも、自律神経のバランスを崩し、腸の働きに悪影響を及ぼすため、便秘の一因となることがあります。ストレスをため込まないよう、リラックスする時間を作る、趣味を楽しむなど工夫してみましょう。その他、糖尿病や甲状腺機能低下症といった病気も、直腸性便秘の原因となることがあります。このように、直腸性便秘は様々な要因が複雑に絡み合って起こるため、まずは自分の便秘の原因を探ることが大切です。原因を特定し、適切な対策を行うことで、便秘の症状を改善し、快適な生活を送ることができるでしょう。

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 直腸性便秘とは | 便が直腸に溜まってしまい、スムーズに排便できない状態 |

| 主な症状 |

|

| 直腸性便秘の原因 |

|

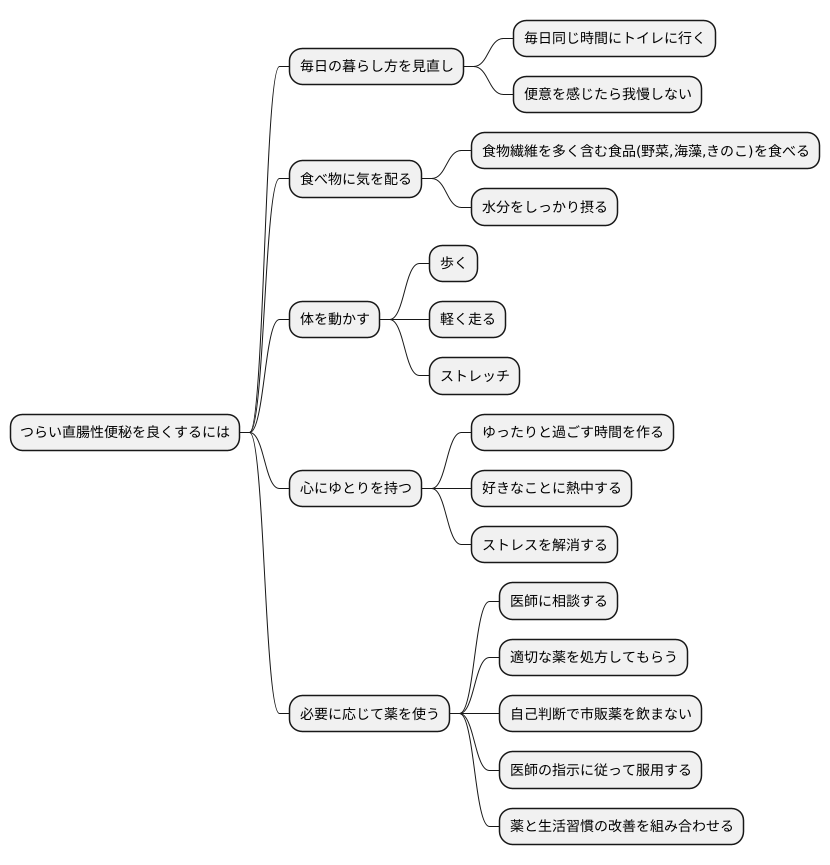

改善方法

つらい直腸性便秘を良くするには、毎日の暮らし方を見直すことと、必要に応じてお薬を使うことが大切です。まず、暮らし方を見直す点では、毎日同じ時間にトイレに行く習慣をつけることが重要です。便意を感じたら我慢せず、トイレに行きましょう。

次に、食べ物にも気を配りましょう。食物繊維がたくさん含まれている野菜や海藻、きのこ類を積極的に食べることで、便のかさを増やし、排便を促します。水分もしっかりと摂ることで、便をやわらかくし、排便しやすくします。

体を動かすことも大切です。歩く、軽く走る、ストレッチなど、無理なく続けられる運動を習慣にしましょう。体を動かすことで、腸の動きが活発になり、便秘の改善につながります。

また、心にゆとりを持つことも大切です。ゆったりと過ごせる時間を作ったり、好きなことに熱中したりと、自分に合った方法でストレスを解消しましょう。ストレスは便秘を悪化させる原因の一つです。

これらの方法を試しても便秘が改善しない場合は、医師に相談しましょう。便秘の状態に合わせて、適切なお薬を処方してもらえます。市販薬を自己判断で飲むのではなく、必ず医師の指示に従って服用することが大切です。下剤には様々な種類があり、自分に合った薬を選ぶことが重要です。医師の指導のもと、薬と生活習慣の改善を組み合わせることで、つらい便秘を解消し、快適な毎日を送れるようにしましょう。

予防方法

規則正しい生活習慣を維持することが、直腸性便秘の予防にはとても大切です。毎日の生活リズムを整えることは、体全体の調子を整える基本となります。食事、睡眠、排便のリズムを整え、心身ともに健康な状態を保ちましょう。

バランスの良い食事を心がけ、食物繊維と水分をしっかりと摂ることも重要です。食物繊維は、野菜、果物、海藻、穀物などに豊富に含まれています。これらの食品を積極的に食事に取り入れましょう。食物繊維は便のかさを増やし、腸の動きを活発にする働きがあります。また、水分は便を柔らかくし、排便をスムーズにするために欠かせません。1日に1.5~2リットルを目安に、こまめに水分を補給するようにしましょう。

適度な運動も、便秘予防に効果的です。毎日30分程度の散歩や軽い運動を習慣にすることで、腸の動きが活発になります。運動不足になりがちな方は、意識的に体を動かす時間を作りましょう。

ストレスをため込まないことも、便秘予防には大切です。ストレスは自律神経のバランスを崩し、腸の働きに悪影響を及ぼします。リラックスできる時間を作ったり、趣味に打ち込んだり、自分にあったストレス解消法を見つけて、心身のリフレッシュを心がけましょう。

便意を我慢する習慣は改めましょう。便意を感じたら、すぐにトイレに行くようにしましょう。我慢する癖がついてしまうと、直腸性便秘を悪化させる原因となります。

最後に、定期的な健康診断も大切です。便秘は他の病気の兆候である場合もあります。早期発見、早期治療のためにも、定期的に健康診断を受け、体の状態をきちんと把握しておきましょう。便秘が続く場合は、自己判断せずに医師に相談することをお勧めします。

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 生活リズム | 規則正しい生活リズムを維持する。食事、睡眠、排便のリズムを整える。 |

| 食事 | バランスの良い食事を心がける。食物繊維(野菜、果物、海藻、穀物など)と水分(1日1.5~2リットル)を十分に摂る。 |

| 運動 | 適度な運動(毎日30分程度の散歩や軽い運動など)を習慣にする。 |

| ストレス | ストレスをため込まない。リラックスできる時間を作ったり、趣味に打ち込んだり、ストレス解消法を実践する。 |

| 便意 | 便意を我慢しない。便意を感じたらすぐにトイレに行く。 |

| 健康診断 | 定期的な健康診断を受ける。便秘が続く場合は医師に相談する。 |

医師への相談

便秘は、多くの人が経験するありふれた体の不調ですが、放置すると様々な体の問題を引き起こす可能性があるため、注意が必要です。生活習慣の見直しに取り組んでもなかなか改善しない場合や、他の症状を伴う場合は、ためらわずに医師に相談しましょう。

毎日の食事で食物繊維を多く摂ったり、水分を十分に取ったり、適度な運動を心がけるなど、生活習慣を改めることは便秘の改善に効果的です。しかし、これらの努力を続けても解消しない、あるいは悪化する場合は、自己判断で市販の薬を長期間使い続けるのは危険です。体に思わぬ悪い影響が出ることもあるため、必ず医療機関を受診し、医師の診断と指示に従った治療を受けることが大切です。

特に、急な便秘の悪化や、今まで経験したことのないような激しい腹痛、便に血が混じるといった症状が現れた時は、緊急を要する可能性があります。一刻も早く医療機関を受診しましょう。また、便秘に加えて体重が減ってきたり、食欲がなく食べられなかったり、熱が出るといった症状がある場合も、他の病気が隠れているかもしれません。このような場合も、早めに医師に相談することが重要です。

便秘の相談は、恥ずかしいと感じる人もいるかもしれません。しかし、便秘を放置すると痔になったり、大腸の病気を引き起こしたりする可能性もあるため、早期に適切な治療を受けることが大切です。医師は、あなたの症状や普段の生活について詳しく話を聞き、必要な検査を行った上で、あなたに合った治療方法を提案してくれます。便秘の症状や原因は人それぞれ違います。自分だけで解決しようとせず、専門家の助言を仰ぎましょう。

| 便秘について | 詳細 |

|---|---|

| 放置した場合のリスク | 様々な体の問題を引き起こす可能性、痔、大腸の病気 |

| 生活習慣の改善 | 食物繊維を多く摂る、水分を十分に取る、適度な運動 |

| 市販薬の長期使用 | 危険、体に思わぬ悪い影響が出ることも |

| 緊急を要する症状 | 急な便秘の悪化、激しい腹痛、血便 |

| その他の症状を伴う場合 | 体重減少、食欲不振、発熱 |

| 専門家の助言 | 医師に相談、適切な治療を受ける |