機能性尿失禁への理解と対応

介護を学びたい

先生、「機能性尿失禁」って、トイレに行きたい気持ちはあるのに、うまく行けないってことですよね?

介護の研究家

その通りです。行きたい気持ちはあるし、体の機能も問題ないんだけど、認知症や体の動きの衰えが原因で、間に合わなかったり、行けなかったりする状態を指します。

介護を学びたい

じゃあ、例えば、足腰が弱くてトイレまで行けないっていうのも「機能性尿失禁」になりますか?

介護の研究家

そうですね。足腰が弱くて一人ではトイレに行けない、あるいは間に合わないという場合も含まれます。要するに、排尿の機能自体は問題ないのに、他の要因でうまく排尿できない状態を「機能性尿失禁」と呼ぶんですよ。

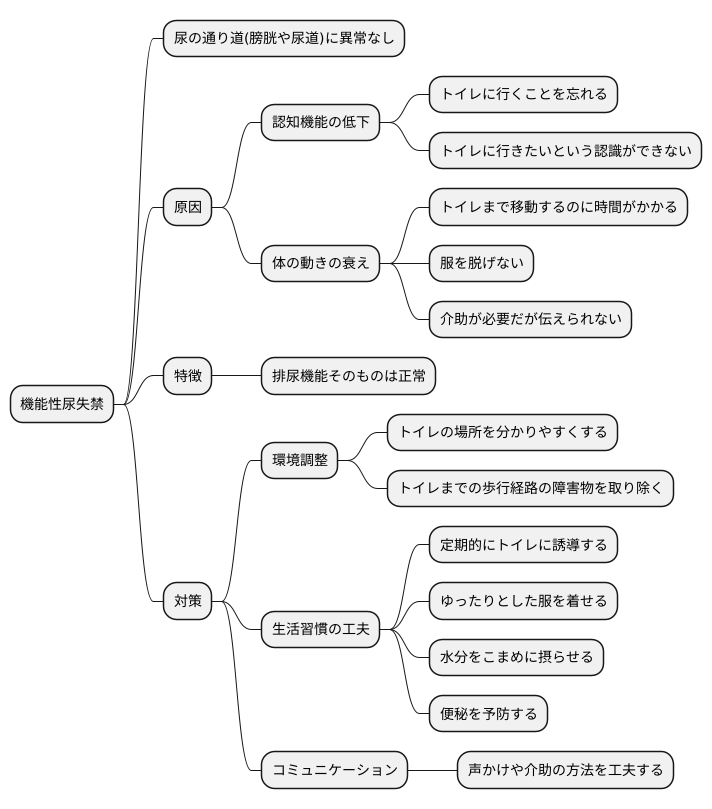

機能性尿失禁とは。

おしっこをする体の働きは問題なく、おしっこがしたいという気持ちもわかるのに、もの忘れや体の動きの衰えが原因でおもらしをしてしまうことを「機能性尿失禁」といいます。例えば、トイレに行くのを忘れてしまったり、おしっこはしたいのにトイレまで行くのに手伝いが必要だったり、手伝ってくれる人にうまく伝えられないといったことが挙げられます。

こうした状況への対策としては、決まった時間におトイレに誘ったり、連れて行ったり、手伝ったりすることが大切です。また、トイレの場所がすぐにわかるようにしたり、着脱しやすい服を着せたり、トイレの使い方を一緒に確認したりするのも効果的です。

機能性尿失禁とは

機能性尿失禁とは、尿の通り道である膀胱や尿道に異常がないにもかかわらず、認知機能の低下や体の動きの衰えなどが原因で、トイレまで間に合わず、尿漏れしてしまうことをいいます。つまり、尿を作る機能や尿をためて出す機能そのものには問題がないのに、脳や体の動きが円滑にいかないことが原因で起こる尿失禁です。

例えば、認知症によってトイレに行くことを忘れてしまったり、そもそもトイレに行きたいという認識ができなかったりするケースが挙げられます。また、認知機能はしっかりしていても、足腰が弱くなっていたり、関節の痛みがひどかったりして、トイレまで移動するのに時間がかかり、間に合わなくなってしまう場合もあります。さらに、体が不自由で一人では服を脱げなかったり、介助が必要なのにうまく伝えられなかったりすることも、機能性尿失禁につながります。

機能性尿失禁は、排尿機能そのものは正常です。そのため、環境を整えたり、生活習慣を少し工夫したりすることで、尿失禁を予防したり、回数を減らしたりすることが十分可能です。具体的には、トイレの場所を分かりやすくしたり、トイレまでの歩行経路に障害物がないようにしたり、定期的にトイレに誘導するなどの工夫が有効です。また、ゆったりとした服を着せる、水分をこまめに摂らせる、便秘を予防するなども効果的です。さらに、声かけや介助の方法を工夫することで、本人が排尿の意思を伝えやすくなるよう支援することも重要です。一人ひとりの状態に合わせた適切な対応をすることで、生活の質を向上させることができるでしょう。

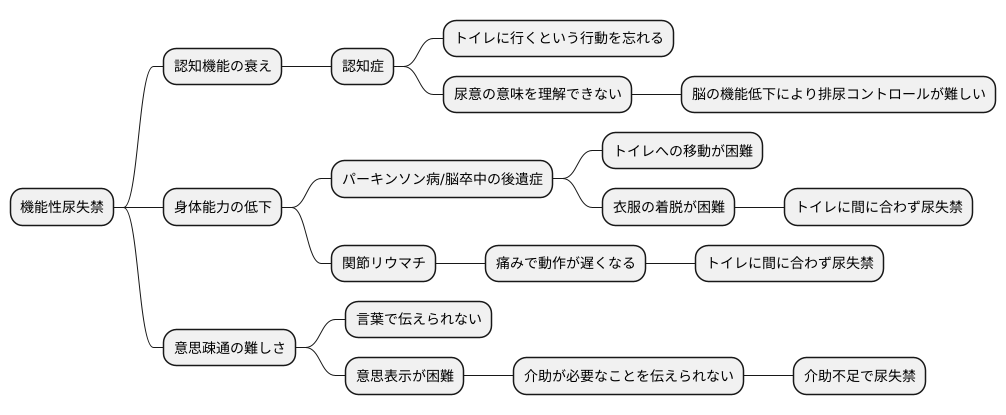

主な原因

機能性尿失禁の主な原因は、認知機能の衰えと身体能力の低下です。

まず、認知機能の衰えについて説明します。代表的な例として認知症が挙げられます。認知症の方は、トイレに行くという行動そのものを忘れてしまうことがあります。また、尿意を感じても、それが何を意味するのか理解できず、適切な行動を取ることが難しくなります。つまり、脳の機能低下により、排尿のコントロールが難しくなるのです。

次に、身体能力の低下についてです。パーキンソン病や脳卒中などの後遺症により、身体機能が低下することがあります。すると、トイレまで移動するのに時間がかかったり、衣服の着脱がスムーズにできなくなったりします。そのため、トイレに間に合わずに尿失禁してしまうのです。加えて、関節リウマチなどの痛みを伴う病気も、身体を動かすことを困難にし、尿失禁につながる可能性があります。痛みによって動作が遅くなり、間に合わなくなってしまうのです。

さらに、意思疎通の難しさも原因の一つです。例えば、言葉でうまく伝えられない、あるいは意思表示が困難な場合、周りの人に尿意を伝えることができません。その結果、介助が必要であることを伝えられず、尿失禁に至るケースもあります。本人の意思とは関係なく、周りのサポートが不足しているために起こる尿失禁と言えるでしょう。

このように、機能性尿失禁は心身の様々な要因が複雑に絡み合って起こります。それぞれの原因を理解し、適切な対応をすることが重要です。

効果的な対策

機能が衰えて、思い通りに排尿することが難しくなる、機能性尿失禁。その有効な対策は、人それぞれの状態に合わせた方法で行うことが大切です。まず、時間を決めてトイレに行く習慣を身につけることから始めましょう。決まった時間にトイレに行くことで、尿意を感じなくても自然と排尿できるようになります。介護する側は、定期的にトイレに誘導したり、「トイレに行きましょう」といった声かけをすることが重要です。

さらに、トイレの環境を整えることも効果的です。トイレまでの経路が分かりやすいように目印をつけたり、廊下やトイレに手すりを設置することで、安全に移動できるようになります。特に夜間は、足元を照らす明かりを設置することで、転倒の危険性を減らすことができます。また、衣服を脱ぎ着しやすいものに変えることも重要です。ボタンやファスナーではなく、ゴムやマジックテープで留める服を選ぶことで、着替えにかかる時間と手間を減らすことができます。自分で衣服の着脱がスムーズに行えるようになれば、トイレに行きたいと思った時にすぐに行動に移せるようになります。

このように、機能性尿失禁の対策は、排泄のリズムを作ること、安全な環境を作ること、そして衣服の工夫など、多岐にわたります。それぞれの状態に合わせて、適切な方法を選び、日常生活を快適に過ごせるように工夫することが大切です。

| 対策 | 具体的な方法 |

|---|---|

| 排泄のリズムを作る | 時間を決めてトイレに行く習慣をつける 定期的にトイレに誘導する 声かけをする |

| 安全な環境を作る | トイレまでの経路に目印をつける 廊下やトイレに手すりをつける 夜間は足元を照らす明かりを設置する |

| 衣服の工夫 | 脱ぎ着しやすい衣服にする ゴムやマジックテープで留める服を選ぶ |

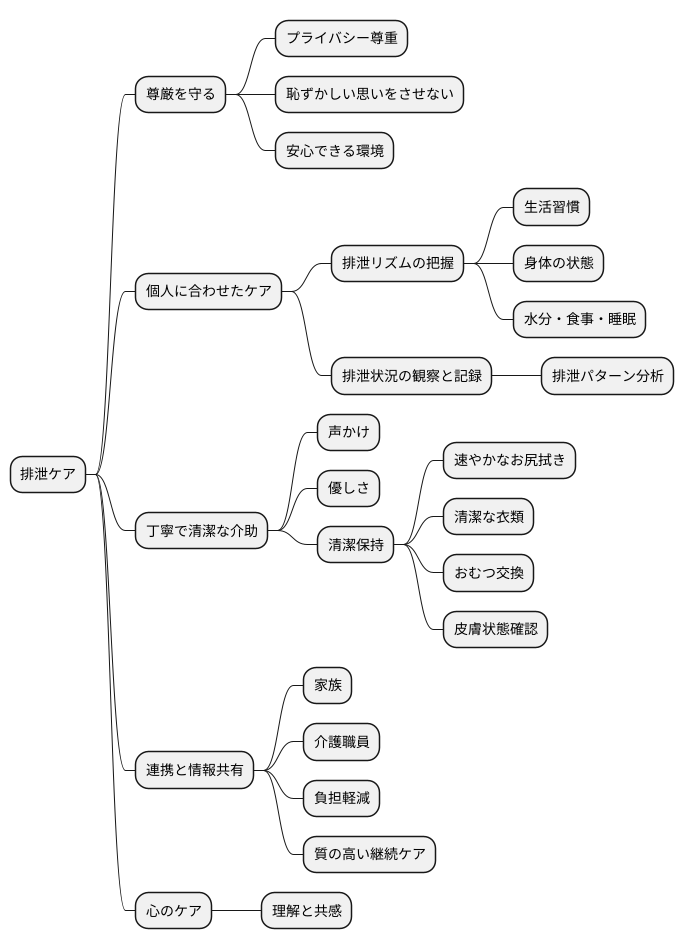

排泄ケアのポイント

排泄ケアは、人の尊厳を守る大切な行為です。排泄は、誰にとっても非常に個人的な行為であり、介助を受けることは、身体的にも精神的にも負担となることがあります。そのため、排泄ケアを行う際には、相手のプライバシーを尊重し、恥ずかしい思いをさせないよう、細心の注意を払う必要があります。

まず、排泄のリズムを把握することが重要です。一人ひとりの生活習慣や身体の状態によって、排泄のタイミングや回数、量は異なります。そのため、日々の排泄状況を観察し、記録することで、その人に合ったケアを提供することができます。水分を摂る量や食事の内容、睡眠時間なども、排泄に影響を与えるため、合わせて記録し、排泄パターンを分析することで、より効果的なケアに繋げることができます。

排泄介助を行う際には、声かけをしながら、丁寧に優しく行うことが大切です。また、清潔を保つことも非常に重要です。排泄後は速やかにお尻を清潔にし、清潔な衣類に着替えさせることで、不快感を軽減し、皮膚トラブルや感染症などのリスクを減らすことができます。おむつを使用している場合は、こまめに交換し、皮膚の状態を確認することも大切です。

さらに、排泄ケアは、一人で抱え込まず、家族や他の介護職員と情報を共有し、連携して行うことが重要です。排泄に関する情報を共有することで、より質の高い、そして、継続的なケアを提供することができます。また、一人で抱え込むことで生じる負担を軽減することにも繋がります。

排泄ケアは、単に身体的な介助だけではなく、心のケアでもあります。本人の気持ちを理解し、共感しながら、安心できる環境を作ることで、その人の尊厳を守り、より良い生活を送れるよう支援していくことが大切です。

生活環境の調整

生活環境を調整することは、機能性尿失禁の対策としてとても大切です。尿意を感じてからトイレに行くまでに時間がかかると、間に合わず失敗してしまうことがあります。そのため、トイレまでの道のりを整え、安全に移動できるようにすることが重要です。

まず、廊下や部屋にある邪魔な物を取り除き、通路を広く確保しましょう。つまずいたり、転んだりする危険を減らすことができます。カーペットのめくれや段差にも注意が必要です。滑り止めマットを敷いたり、段差を解消することで、安全性を高めることができます。

トイレ内も安全で使いやすいように整えましょう。洋式トイレの場合は、立ち座りを支える手すりを設置すると安心です。和式トイレが使いにくい場合は、洋式トイレへの変更も検討してみましょう。また、便座の高さが合わない場合は、補助便座を使うことで、より楽に排泄することができます。

照明も重要な要素です。トイレ内だけでなく、トイレまでの通路も明るく照らすことで、夜間でも安全に移動できます。特に夜間は、足元を照らす小さな照明を足しておくと、より安心です。

急な温度変化は、体に負担をかけ、尿失禁を悪化させる可能性があります。特に冬場は、トイレや脱衣所が冷えていると、急激な温度差によって血圧が変動し、失禁につながることがあります。そのため、室温を適切に保つことが大切です。暖房器具を活用したり、衣服で調整するなどして、急激な温度変化を避けましょう。

水分は体に必要なものですが、過剰に摂取すると尿量が増え、尿失禁を悪化させることがあります。逆に、水分を控えることで脱水症状を引き起こし、健康を損なう可能性もあります。適切な水分量は人それぞれ異なるため、医師や看護師に相談し、自分に合った水分量を把握することが大切です。

| 対策 | 具体的な方法 |

|---|---|

| トイレまでの道のり確保 |

|

| トイレ内の環境整備 |

|

| 温度管理 |

|

| 水分摂取量の調整 |

|

専門家との連携

機能性尿失禁を抱える方のケアは、医師や看護師、介護福祉士などの専門家と協力して進めることが重要です。それぞれの専門家が持つ知識や経験を組み合わせ、多角的な視点からケアを行うことで、より効果的な支援を提供できます。

まず、医師は医学的な観点から症状を診断し、薬物療法や生活指導などの適切な治療方針を決定します。定期的に医師の診察を受け、指示に従うことで、症状の悪化を防ぎ、健康状態を維持することができます。また、排尿に関する悩みや不安を医師に相談することで、精神的な負担を軽減し、治療への意欲を高めることにも繋がります。

看護師は、医師の指示に基づき、日常生活における排泄ケアの具体的な方法や注意点について指導を行います。例えば、適切な水分摂取量や排尿のタイミング、トイレ環境の整備、皮膚の清潔保持など、個々の状況に合わせた丁寧な指導を受けることができます。また、精神的なケアも看護師の大切な役割です。不安や悩みを傾聴し、共感することで、心の支えとなり、前向きな気持ちでケアに取り組めるよう支援します。

介護福祉士は、日常生活における排泄の介助や、生活環境の調整など、より実践的な支援を行います。適切な介助方法を学ぶことで、身体への負担を軽減し、安全で快適な排泄を促すことができます。また、本人の尊厳を尊重しながら、自立した生活を送れるように支援することも大切です。

これらの専門家との連携に加え、地域包括支援センターなどの相談窓口も積極的に活用しましょう。地域包括支援センターでは、様々な分野の専門家が連携して、住み慣れた地域で安心して生活を送れるように支援しています。尿失禁に関する相談だけでなく、介護保険サービスの利用や、住宅改修に関する相談など、幅広いサポートを受けることができます。

| 専門家 | 役割 |

|---|---|

| 医師 | 医学的診断、薬物療法・生活指導、排尿に関する相談対応 |

| 看護師 | 排泄ケア指導、精神的ケア |

| 介護福祉士 | 排泄介助、生活環境調整、自立支援 |

| 地域包括支援センター | 介護保険サービス利用、住宅改修相談、幅広い生活支援 |