反射で起こる尿失禁:原因と対策

介護を学びたい

先生、『反射性尿失禁』って、よく聞く言葉ですが、実際にはどんな状態のことですか?

介護の研究家

いい質問だね。反射性尿失禁とは、自分の意思とは関係なく、膀胱に尿がたまると反射的に尿が出てしまう状態のことだよ。 膀胱がいっぱいになったことを脳に伝える神経がうまく働かないことが原因の一つだね。

介護を学びたい

なるほど。つまり、尿意を感じてトイレに行こうとするのではなく、勝手に出てしまうということですね?

介護の研究家

その通り。尿意を感じない、または感じにくい場合が多いんだ。だから、自分ではコントロールが難しいんだよ。

反射性尿失禁とは。

『自分の意思とは関係なく、おしっこがもれてしまうこと』を『反射性尿失禁』といいます。

反射性尿失禁とは

反射性尿失禁は、自分の意志とは関係なく尿が漏れてしまう疾患です。健康な状態では、膀胱に尿がたまると脳に信号が伝えられ、尿意として認識されます。そして、トイレに行きたいという意識的な判断で排尿します。しかし、反射性尿失禁の場合、この脳からの指令が膀胱にうまく伝わらず、膀胱が自分の意志とは無関係に収縮してしまいます。

熱い物に触れた際に思わず手を引っこめるのと同じように、膀胱が自動的に反応してしまうのです。そのため、尿意を感じてからトイレに行くまでの時間がなく、突然尿が漏れてしまいます。この症状は日常生活に大きな影響を与え、外出や人との交流に不安を感じてしまう方も少なくありません。

また、夜間にも尿失禁が起こるため、ぐっすり眠ることができず、日中の活動にも影響を及ぼすことがあります。さらに、尿失禁を繰り返すことで肌がかぶれたり、感染症を引き起こす可能性も高まります。このような身体的な負担に加え、尿失禁は精神的なストレスも引き起こします。尿が漏れるのではないかと常に不安を抱え、外出を控えたり、人との関わりを避けるようになってしまうこともあります。

反射性尿失禁は、脊髄損傷や多発性硬化症などの神経疾患が原因で起こることがあります。適切な治療やケアを行うことで症状を改善し、日常生活の質を高めることが可能です。周囲の理解とサポートが重要であり、医療機関への相談もためらわずに行いましょう。

| 反射性尿失禁とは | 自分の意志とは関係なく尿が漏れてしまう疾患 |

|---|---|

| メカニズム | 膀胱に尿がたまっても、脳からの指令が膀胱にうまく伝わらず、膀胱が自分の意志とは無関係に収縮する |

| 症状 |

|

| 原因 | 脊髄損傷や多発性硬化症などの神経疾患 |

| その他 | 適切な治療やケアを行うことで症状を改善し、日常生活の質を高めることが可能 |

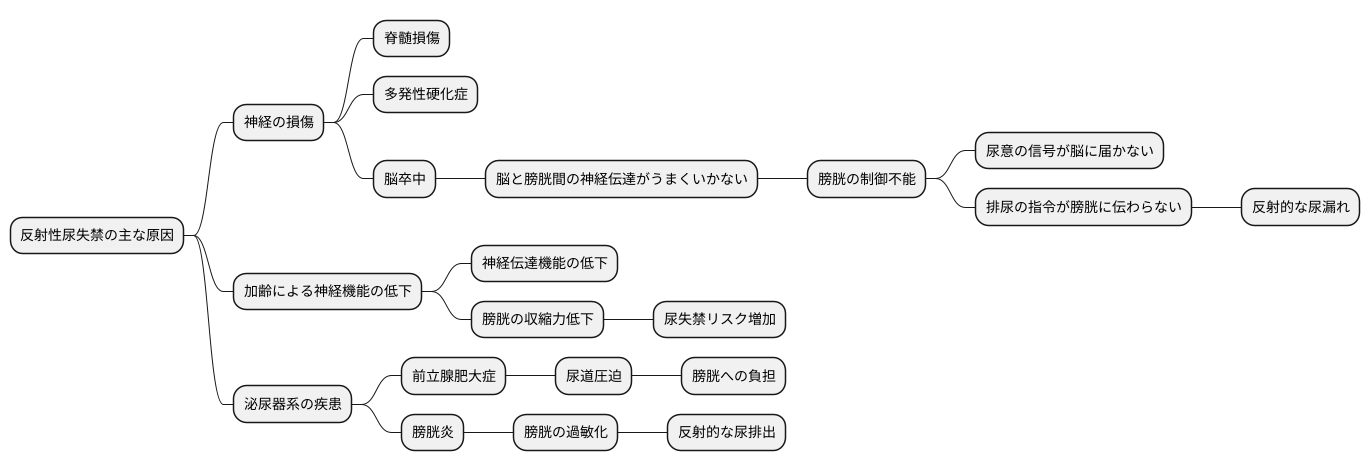

主な原因

反射で出てしまう尿漏れ、つまり反射性尿失禁の大きな起こる理由は、神経の傷です。神経の通り道である脊髄が傷ついたり、体中の神経が少しずつ傷んでいく多発性硬化症、脳の血管が詰まったり破れたりする脳卒中など、脳や脊髄に影響する病気が背景にある場合が多いです。

これらの病気によって、脳と膀胱の間でやり取りをしている神経の連絡がうまくいかなくなり、膀胱をきちんと操縦することができなくなります。例えば、脊髄が傷ついた場合、傷ついた場所よりも下の神経が麻痺してしまいます。すると、膀胱からの「尿がいっぱいになりました」という信号が脳に届かなくなったり、脳から「そろそろ尿を出していいよ」という指令が膀胱に伝わらなくなったりします。その結果、自分の意思で膀胱を操ることができなくなり、反射的に尿が漏れてしまうのです。

また、年を重ねるにつれて神経の働きが変化することも、反射性尿失禁の理由の一つと考えられています。年をとると、神経の情報伝達機能が低下し、膀胱を縮める力も弱まるため、尿失禁の危険性が高まります。まるで年季の入ったゴムのように、膀胱の伸び縮みが悪くなってしまうのです。

さらに、前立腺肥大症や膀胱炎といった、尿の通り道である泌尿器の病気も、反射性尿失禁を起こすことがあります。前立腺が大きくなると尿道が圧迫され、膀胱に負担がかかります。また、膀胱炎で膀胱が炎症を起こすと、膀胱が過敏になり、少しの尿でも反射的に排出されてしまうことがあります。このように、様々な病気が反射性尿失禁に関わっているため、尿漏れが気になる場合は早めに医師に相談することが大切です。

症状の特徴

反射性尿もれには、いくつか目立った特徴があります。一番の特徴は、おしっこがしたいという感覚がないまま、急に尿がもれてしまうことです。膀胱に尿がたまっている感覚や、尿意を感じる前に、無意識におしっこをしてしまうため、もれていることに自分で気づかない場合もあります。また、一度にたくさんの尿がもれてしまうことも特徴の一つです。膀胱が過剰にちぢみ、ためられていた尿が一気に出てしまうため、少しのもれではなく、下着や服がずぶぬれになってしまうこともあります。

さらに、尿もれは時間や状況に関係なく起こります。昼間活動している時だけでなく、夜寝ている時にも尿もれが起こるため、睡眠不足や疲れの原因になることもあります。たとえば、会議中に急に尿もれを起こしてしまったり、夜中に何度も尿もれで目が覚めてしまい、十分な睡眠が取れなかったりといったことが起こりえます。このような症状は、毎日の生活に大きな影響を与え、外出や人との付き合いに不安を感じ、ためらってしまう人も少なくありません。一人で悩まずに、早めに医療機関を受診し、きちんと診断と治療を受けることが大切です。専門家による適切な対応は、症状の改善だけでなく、患者さんの生活の質の向上にも大きく貢献します。医師や看護師、その他医療関係の専門家に相談し、それぞれの状況に合った解決策を見つけることが重要です。

| 特徴 | 詳細 |

|---|---|

| 感覚の欠如 | 尿意を感じずに、突然尿がもれる。 |

| 尿量 | 一度に大量の尿がもれる。 |

| 時間・状況 | 時間や状況に関係なく起こる(昼夜問わず)。 |

| 影響 | 睡眠不足、疲れ、外出や人付き合いへの不安。 |

| 対策 | 医療機関の受診、専門家への相談。 |

診断方法

反射性尿失禁の診断は、様々な方法を組み合わせて行います。まず、患者さんとの面談を通して、尿もれの状態を詳しく把握します。具体的には、尿もれの回数や量、時間帯、どのような時に起こりやすいかなどを丁寧に聞き取ります。

次に、身体診察を行います。これは、神経の働きに問題がないかを確認するための検査です。神経に損傷があると、反射性尿失禁が起こりやすくなるため、重要な検査となります。

尿検査も行います。これは、尿の中に細菌がいないか、つまり尿路感染症がないかを調べるためです。尿路感染症があると、尿失禁の症状が悪化することがあるため、注意が必要です。

患者さん自身に、排尿の状態を記録してもらうこともあります。これは排尿記録と呼ばれ、排尿の回数や量、時間帯などを記録してもらいます。この記録を分析することで、尿失禁のタイプや特徴をより詳しく把握することができます。

さらに、膀胱の機能を直接調べる検査もあります。これは尿流動態検査と呼ばれ、膀胱にどれくらいの量の尿をためることができるのか、膀胱の筋肉がどれくらい力強く収縮するのか、尿が出る時の勢いはどれくらいかなどを測定します。

これらの検査結果を総合的に見て、反射性尿失禁かどうかを判断します。また、他の種類の尿失禁と間違えないように注意深く見極める必要があります。正しい診断をすることで、患者さん一人ひとりに合った適切な治療法を選択することができます。

| 診断方法 | 目的 |

|---|---|

| 患者さんとの面談 | 尿もれの回数、量、時間帯、状況など、尿もれの状態を把握 |

| 身体診察 | 神経の働きに問題がないか確認 |

| 尿検査 | 尿路感染症の有無を確認 |

| 排尿記録 | 排尿の回数、量、時間帯などを記録し、尿失禁のタイプや特徴を把握 |

| 尿流動態検査 | 膀胱の機能(尿をためる量、筋肉の収縮力、尿の勢いなど)を直接測定 |

治療と対策

反射性尿失禁とは、脳や脊髄の損傷などによって、膀胱が自分の意思とは関係なく収縮し、尿が漏れてしまう状態を指します。この症状に対する治療と対策は、患者さんの状態や原因によって様々ですが、大きく分けて薬を使う方法、自分で導尿管を使って尿を出す方法、骨盤底の筋肉を鍛える体操、そして毎日の暮らし方を工夫する方法などがあります。

薬による治療では、膀胱の過剰な収縮を抑える薬や尿道口を締める薬などが用いられます。これらの薬は、尿漏れを抑える効果が期待できますが、口の渇きやめまいなどの副作用が現れる場合もあるので、医師の指示に従って服用することが大切です。

間欠的自己導尿は、決まった時間に自分で細い管を尿道から膀胱に入れて尿を出す方法です。この方法は、膀胱に尿が溜まりすぎるのを防ぎ、尿路感染症などの合併症を予防する効果があります。清潔な環境で行う必要があり、最初は医療従事者の指導を受けることが重要です。慣れるまでは少し難しい場合もありますが、きちんと行うことで尿漏れを効果的に管理できます。

骨盤底筋体操は、骨盤の底にある筋肉を鍛えることで、尿道を支える力を強め、尿漏れを防ぐ方法です。この体操は、特別な道具を必要とせず、自宅で簡単に行うことができます。毎日継続して行うことで効果が現れ、尿失禁の改善に役立ちます。

生活習慣の改善も、反射性尿失禁の対策として重要です。水分を摂る量や時間を調整したり、カフェインやアルコールの入った飲み物を控える、トイレに行くタイミングを自分で決めて練習する、膀胱を刺激するような行動を避けるなど、日常生活の中でできる工夫がたくさんあります。

これらの治療や対策は、患者さんの状態に合わせて組み合わせて行われます。上記の方法を試しても症状が良くならない場合は、手術による治療を検討する場合もあります。日常生活への影響を少なくし、より良い生活を送るためには、医師とよく相談し、自分に合った治療法を選ぶことが大切です。

| 治療・対策 | 詳細 | 注意点 |

|---|---|---|

| 薬物療法 | 膀胱の過剰な収縮を抑える薬や尿道口を締める薬を使用 | 口の渇きやめまいなどの副作用が現れる場合があるので、医師の指示に従う |

| 間欠的自己導尿 | 決まった時間に自分で細い管を尿道から膀胱に入れて尿を出す | 清潔な環境で行う必要があり、最初は医療従事者の指導を受けることが重要 |

| 骨盤底筋体操 | 骨盤の底にある筋肉を鍛えることで、尿道を支える力を強め、尿漏れを防ぐ | 毎日継続して行うことで効果が現れる |

| 生活習慣の改善 | 水分摂取の調整、カフェイン・アルコールの摂取制限、トイレに行くタイミングの練習、膀胱を刺激する行動を避ける | 日常生活の中でできる工夫を継続する |