摘便:その目的と適切な実施方法

介護を学びたい

先生、「摘便」って、どういうときにやるものなんですか?便秘のときだけですか?

介護の研究家

いい質問だね。便秘のときに行うことが多いのは確かだけど、それだけじゃないよ。便が肛門の近くまで来ているのに、自力で出せない場合に行うんだ。例えば、お腹の筋肉が弱っていたり、病気で体力が落ちていたりする場合も考えられるね。

介護を学びたい

なるほど。浣腸より安全で、お年寄りにも向いているって書いてありましたが、どうして安全なんですか?

介護の研究家

浣腸は腸を刺激するので、負担がかかる場合があるんだ。摘便は、指で直接便を取り出すから、腸への刺激が少ないという点で安全と考えられているんだよ。でも、患者さんが痛みや不快感を訴える場合は、すぐに中止する必要があるからね。

摘便とは。

「おせわ」と「てつだい」の中で使われる言葉、『摘便(てきべん)』について説明します。摘便とは、お医者さんや看護師さんが、お世話をしている人の肛門から指を入れて便を取り出す医療行為のことです。便が肛門の近くまで来ているのに、自然に出せない時にこの行為を行います。摘便を行う時は、ゴム手袋をはめ、ワセリンなどの滑りを良くするものを手袋に付けて、肛門や直腸を傷つけないようにします。摘便が必要になる、自然に排便できない原因には、偏った食事や薬の副作用による便秘、腸の動きの弱まり、運動不足による便秘などがあります。摘便は浣腸よりも安全で、体力が弱っているお年寄りにも向いていると考えられています。しかし、摘便をしている時にお世話をしている人が嫌がったりしたら、すぐに中止しなければなりません。

摘便とは何か

摘便とは、医療を行う人、例えば医者や看護師が、患者さんの肛門から直腸に指を入れて便を取り出す医療行為です。自分自身の力で排便することが難しいけれど、便が肛門の近くまで降りてきている場合に行います。

摘便は、患者さんの苦痛を和らげ、健康状態を保つために大切な処置です。排便は自然な体の働きですが、様々な理由で難しくなることがあります。病気や怪我、加齢による筋力の衰え、手術後、または服用している薬の影響などが原因として考えられます。

患者さんが自力で排便できないと、お腹が張って苦しくなったり、食欲がなくなったり、吐き気を催したりすることがあります。また、腸内に便が長時間留まることで、腸閉塞などの深刻な合併症を引き起こす可能性もあります。このような状態を避けるため、そして患者さんの生活の質を維持するために、摘便が必要となる場合があります。

摘便は、患者さんにとって身体的にも精神的にも負担がかかる処置です。そのため、医療を行う人は、患者さんのプライバシーに配慮し、丁寧で優しい対応を心がける必要があります。また、摘便を行う際には、手袋を着用し、感染症対策を徹底することが重要です。

摘便が必要な状態が続く場合は、その原因を突き止め、根本的な治療を行うことが大切です。例えば、食生活の改善や運動療法、薬の調整など、患者さんの状態に合わせた適切な対応が必要です。摘便は一時的な対処法であり、長期ににわたって続けるべき処置ではないことを理解しておく必要があります。

摘便は、排便困難に苦しむ患者さんにとって、身体的苦痛を軽減し、健康を維持するために非常に重要な医療行為です。医療を行う人は、患者さんの尊厳を守りながら、適切な処置を行うように努める必要があります。

| 摘便とは | 医療者が患者さんの肛門から直腸に指を入れて便を取り出す医療行為 |

|---|---|

| 目的 |

|

| 対象 | 自力で排便することが難しいが、便が肛門の近くまで降りてきている患者 |

| 排便困難の原因 |

|

| 排便困難による影響 |

|

| 医療者の注意点 |

|

| 摘便の重要性 | 一時的な対処法ではあるが、身体的苦痛の軽減と健康維持に重要 |

摘便が必要な状況

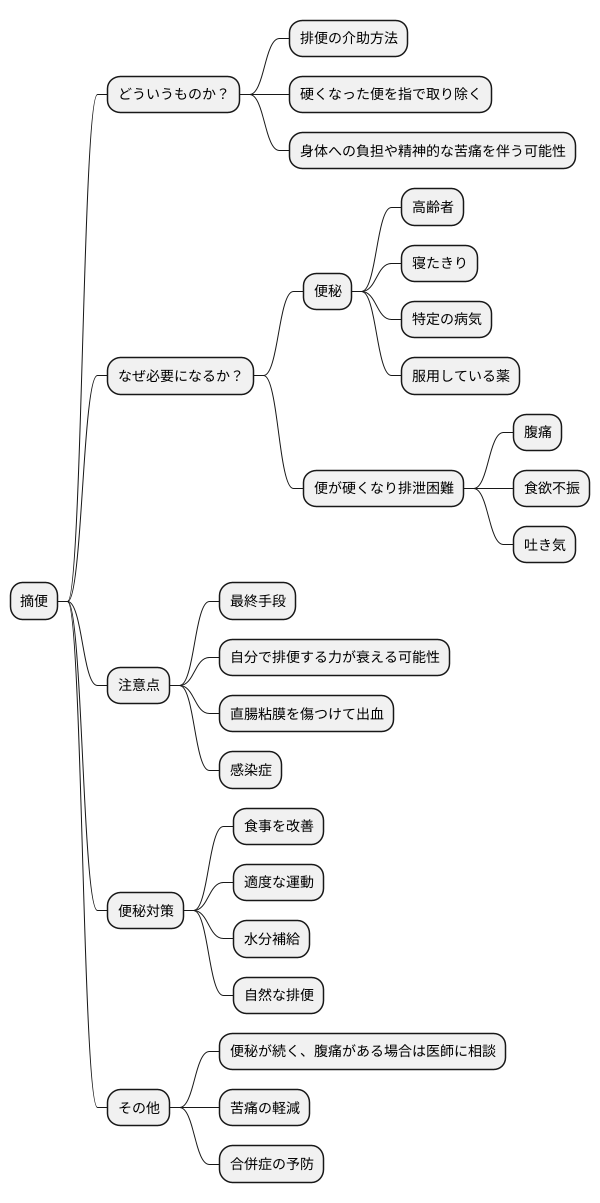

摘便は、自力で便を出すことが難しい場合に行う排便の介助方法です。硬くなった便を指で取り除くため、身体への負担や精神的な苦痛を伴う可能性があります。そのため、摘便が必要となる状況をよく理解し、適切な対応をすることが大切です。

摘便が必要となる主な原因は便秘です。便が腸内に長くとどまり水分が吸収されすぎると、便は硬くなって排泄が困難になります。このような状態が続くと、腹痛や食欲不振、吐き気などの症状が現れることもあります。特に高齢者や寝たきりの方は、加齢による腸の動きの低下や運動不足、水分摂取量の減少などから便秘になりやすい傾向があります。また、特定の病気や服用している薬が便秘の原因となることもあります。

摘便は、あくまで最終手段です。日常的に摘便を行うようになると、自分で排便する力が衰えてしまう可能性があります。また、直腸粘膜を傷つけて出血したり、感染症を引き起こしたりする危険性も伴います。そのため、まずは食事内容の改善や適度な運動、水分をこまめに摂るなど、生活習慣の見直しによって自然な排便を促すことが重要です。

便秘が続く場合や腹痛などの症状がある場合は、自己判断せずに医師に相談し、適切な指導を受けるようにしましょう。医師の指示のもとに行う摘便は、苦痛の軽減や合併症の予防につながります。また、便秘になりにくい生活習慣を身につけるためのアドバイスを受けることもできます。

摘便の手順と注意点

摘便は、排便が困難な方の腸内にある便を取り除く医療行為です。患者さんの体に直接触れるため、清潔な環境で行うことが大切です。

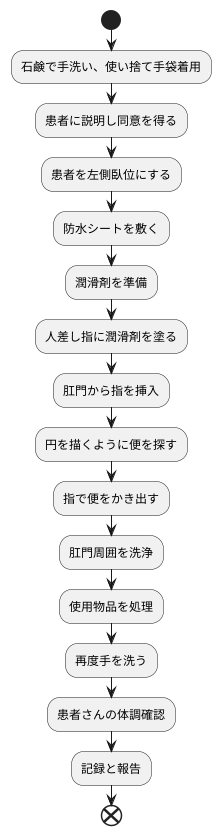

まず、始める前に必ず石鹸で手を洗い、清潔な使い捨ての手袋を着用します。患者さんのプライバシーを守るために、カーテンなどで仕切り、周囲の視線を遮りましょう。患者さんにこれから行う処置について説明し、理解と同意を得ることも重要です。

次に、患者さんを楽な姿勢にさせます。一般的には左側臥位(体の左側を下にして横向きに寝た状態)が推奨されます。お尻の下に防水シートを敷き、便が周囲を汚さないようにします。肛門周囲の皮膚を保護するために、ワセリンやグリセリンなどの潤滑剤を用意します。

摘便に使う人差し指に潤滑剤をたっぷりと塗り、肛門からゆっくりと挿入します。この時、爪を短く切っておくことは、患者さんを傷つけないためにとても大切です。直腸内に指を挿入したら、円を描くように優しく便を探ります。便に触れたら、指で少しずつ便をかき出し、清潔な容器に集めます。決して無理に奥まで指を入れたり、強くかき回したりしてはいけません。患者さんの表情や訴えに常に注意を払い、痛みや不快感を訴えた場合はすぐに中止します。

摘便が終わったら、肛門周囲を温かいお湯と石鹸で優しく洗い、清潔なタオルで丁寧に拭きます。使用した物品は適切に処理し、再度手を洗います。摘便後、患者さんの体調に変化がないかを確認することも大切です。

摘便は医師の指示の下で行う医療行為です。正しい手順と注意点を理解し、患者さんに負担の少ない方法で行うよう心がけましょう。排便の状態や摘便後の様子を記録し、医師や看護師に報告することも忘れないでください。

摘便の安全性

摘便は、腸内に便が溜まってしまい、自然排便が難しい場合に行う医療行為です。浣腸のように腸全体を刺激するのではなく、肛門から指を入れて直接便を取り除くため、身体への負担が少ない方法と考えられています。特に、加齢や病気により体力が低下している高齢者にとって、摘便は負担の少ない排便介助として有効な手段となります。浣腸は腸を刺激することで排便を促すため、体力の消耗を招く可能性がありますが、摘便は直接便を取り除くため、体力の消耗を抑えることができます。

しかし、摘便は医療行為である以上、全く危険がないわけではありません。摘便を行う際に、不適切な方法で行うと、直腸に傷をつけてしまう可能性があります。直腸の粘膜はデリケートなため、強い力や乱暴な操作は避ける必要があります。また、摘便の頻度や深さ、爪の長さなどにも注意が必要です。摘便を頻繁に行うと、直腸の粘膜が傷つきやすくなり、出血や炎症を起こす可能性があります。深すぎる挿入や長い爪も直腸損傷のリスクを高めます。

そのため、摘便は必ず専門の知識と技術を持った医療従事者、例えば医師や看護師が行う必要があります。自己流で行うと、思わぬ事故につながる可能性があるため、絶対に避けるべきです。医療従事者は、解剖学的な知識や摘便の手技を熟知しており、安全に摘便を行うことができます。また、患者さんの状態に合わせて、適切な摘便の頻度や深さを判断することもできます。摘便が必要な場合は、自己判断せずに、必ず医療機関を受診し、適切な処置を受けるようにしてください。摘便後のケアも重要です。排便後は肛門周囲を清潔に保ち、皮膚トラブルを防ぎましょう。

| 摘便とは | メリット | デメリット・リスク | 注意点 |

|---|---|---|---|

| 腸内に便が溜まって自然排便が難しい場合に、肛門から指を入れて直接便を取り除く医療行為 | 身体への負担が少ない排便介助として有効 体力の消耗を抑える |

不適切な方法で行うと直腸に傷をつける可能性がある 直腸の粘膜の損傷、出血、炎症のリスク |

専門の知識と技術を持った医療従事者(医師や看護師)が行う必要がある 自己流で行うのは危険 摘便後のケア(肛門周囲の清潔保持)も重要 医療機関を受診し適切な処置を受ける |

摘便後のケア

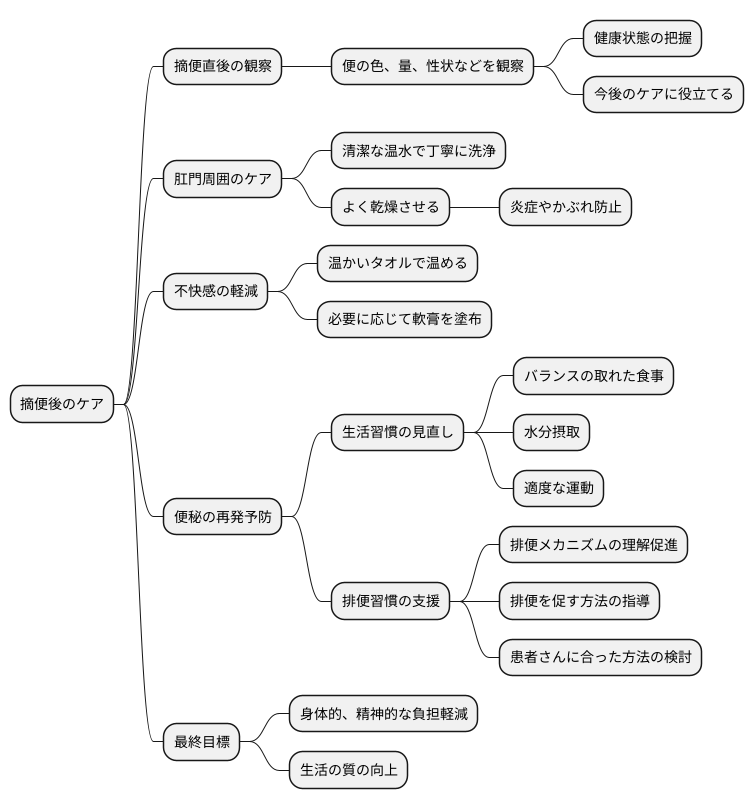

摘便は、直腸内に便がたまってしまい、自然排便が困難な場合に行う医療行為です。そのため、摘便後には患者さんの身体的負担を軽減し、清潔を保ち、合併症を防ぐための適切なケアが必要です。

まず、摘便直後には、排出した便の色、量、性状などを観察します。これは、患者さんの健康状態を把握し、今後のケアに役立てる上で非常に重要です。硬い便が続いていた場合は、腸の動きが悪くなっている可能性がありますし、逆に水のような便が出ている場合は、脱水症状や感染症の可能性も考えられます。観察した内容は、看護記録などにきちんと残しておきましょう。

摘便後は、肛門周囲の皮膚が汚れやすいので、清潔な温水で丁寧に洗い、よく乾燥させることが大切です。皮膚が刺激を受けやすい状態になっているため、強くこすったりせず、優しく丁寧に扱うように心がけましょう。清潔で乾燥した状態を保つことで、炎症やかぶれなどを防ぐことができます。

そして、摘便後の不快感を和らげることも重要です。温かいタオルなどで肛門周囲を温めたり、必要に応じて医師の指示に基づいた軟膏を塗布したりすることで、痛みや不快感を軽減することができます。

便秘の再発を防ぐためには、患者さんの生活習慣の見直しも重要です。バランスの取れた食事を摂り、食物繊維や水分を十分に摂取するよう指導します。また、無理のない範囲で身体を動かす習慣を身につけることも大切です。

患者さん自身にも、排便のメカニズムや排便を促す方法などを理解してもらい、積極的に排便習慣を身につけてもらうよう支援します。毎日決まった時間にトイレに行く、腹筋を鍛える体操をするなど、患者さんに合った方法を一緒に考えていきましょう。

これらのケアを継続的に行うことで、患者さんの身体的、精神的な負担を軽減し、生活の質の向上に繋げることができます。

摘便に関する相談

便を出すのが難しい、いわゆる便秘で困っている時、どうしても自然に出せない場合には摘便という方法があります。摘便とは、指を使って直腸にある便を取り除く医療行為です。摘便が必要な状況は人それぞれです。病気や怪我、あるいは手術の後などで、排便が難しくなった場合に行われます。高齢で体力が衰え、思うようにいきめない方も摘便が必要になることがあります。

摘便は医療行為ですから、医師や看護師といった専門家が行います。自分でやろうとすると、思わぬ怪我をする危険があります。デリケートな部分ですから、無理にするのは禁物です。痛みや不快感がある場合はもちろん、少しでも不安に思うことがあれば、遠慮なく医師や看護師に相談しましょう。医療の専門家は、皆さんが少しでも楽に過ごせるよう、親身になって相談に乗ってくれます。摘便について詳しく説明してもらい、疑問や不安を解消してから処置を受けるようにしましょう。

排便の悩みは、毎日の生活に大きな影を落とします。お腹が張って苦しい、食欲がわかないなど、様々な体の不調につながります。また、排便のコントロールができなくなることへの不安や恥ずかしさから、誰にも相談できずに一人で抱え込んでしまう方も少なくありません。ですが、排便の悩みは決して恥ずかしいことではありません。一人で悩まず、まずは相談してみることが大切です。医師や看護師は、様々な症状や状況に合わせて、適切な助言や治療、ケアの方法を提案してくれます。便秘が続く場合は、我慢せずに早めに医療機関を受診しましょう。医師や看護師は皆さんの気持ちに寄り添い、快適な生活を送れるようにサポートしてくれます。

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| 摘便とは | 指を使って直腸にある便を取り除く医療行為 |

| 摘便が必要な人 | 病気や怪我、手術後などで排便が難しい人 高齢で体力が衰え、いきめない人 |

| 摘便の実施者 | 医師や看護師といった専門家 |

| 摘便の注意点 | 自分で行うのは危険 痛みや不快感、不安があれば医師や看護師に相談 |

| 排便の悩みの影響 | 体の不調(お腹の張り、食欲不振など) 精神的な負担(不安、恥ずかしさ) |

| 排便の悩みへの対応 | 一人で悩まずに医師や看護師に相談 我慢せずに医療機関を受診 |