弄便:理解と対応

介護を学びたい

先生、「弄便」って言葉、初めて聞きました。介護と介助に関する用語らしいんですけど、どういう意味ですか?

介護の研究家

そうですね。「弄便」は、自分の便を触ったり、周りの人や物に便をつけたりしてしまう行為のことを指します。認知症などが原因で、無意識に行ってしまうことが多いですね。

介護を学びたい

なるほど。無意識にやってしまうんですね。介護の現場では、どう対応するのですか?

介護の研究家

そうですね。本人の尊厳を守りながら、清潔を保つことが大切です。弄便の原因を探り、排泄ケアを見直したり、環境調整をしたりすることで、弄便の頻度を減らせることもあります。また、すぐに対応できるよう、周りの人と協力体制を作っておくことも大切ですよ。

弄便とは。

介護や介助に関連する言葉として、『弄便』というものがあります。これは、自分の排泄物である便を触ったり、他の人につけてしまったりする行為を指します。

弄便とは何か

弄便とは、自分の排泄物である便を触ったり、それを他の人や物に塗りつけたりする行為を指します。乳幼児期においては、便は自分から出たものとはいえ、興味深い対象の一つであり、この時期の弄便は発達の一過程として捉えられます。この時期に便を触ったり、それで遊んだりする行動は、成長とともに自然と消失していくことが一般的であり、過度に心配する必要はありません。しかし、幼児期を過ぎても弄便が続く、あるいは新たに始まる場合には、何らかの原因が潜んでいる可能性があります。

その背景として考えられる要因の一つに、発達障害があります。知的障害や自閉スペクトラム症などの発達障害では、感覚の過敏性や鈍感性が見られることがあり、これが弄便につながる可能性があります。また、決まった行動を繰り返す常同行動として弄便が現れることもあります。

発達障害以外にも、精神的なストレスや不安、過去のつらい経験なども弄便の引き金となることがあります。強いストレスを感じている、あるいは心に大きな負担を抱えていると、弄便という形で現れることがあるのです。特に、認知症の高齢者においては、認知機能の低下に伴い、弄便が見られるケースがあります。物事を理解したり判断する能力が低下することで、排泄に関する社会的なルールを忘れてしまったり、便意をうまく伝えられず、結果として弄便につながることがあります。

弄便は、単なる行動の問題として片付けるのではなく、その背後にある複雑な要因を理解することが重要です。何が原因で弄便が起こっているのかを丁寧に探る必要があり、その背景には発達上の特性や精神的な問題、身体的な要因など、様々な可能性が考えられます。そのため、弄便への適切な対応のためには、医療の専門家や介護の専門家への相談が欠かせません。専門家は、その人の状況に合わせて、適切な支援やアドバイスを提供してくれます。

| 年代 | 特徴 | 原因 | 対応 |

|---|---|---|---|

| 乳幼児期 | 発達の一過程で、成長とともに自然と消失する | 興味深い対象 | 過度に心配する必要はない |

| 幼児期以降 | 継続または新たに開始 | 発達障害(感覚過敏性、鈍感性、常同行動)、精神的ストレスや不安、過去のつらい経験 | 医療の専門家や介護の専門家への相談 |

| 高齢者(特に認知症) | 認知機能の低下 | 排泄に関する社会的なルールを忘れる、便意をうまく伝えられない | 医療の専門家や介護の専門家への相談 |

対応のポイント

便をいじってしまう行動への対応は、その行動の理由や背景によって大きく変わってきます。まずは、なぜそのような行動をとるのかを注意深く観察し、理解することが大切です。

発達に課題がある場合は、感覚の過敏さや鈍感さ、同じ行動を繰り返してしまうことへの対応が重要になります。例えば、触られることに対して過剰に反応してしまう場合は、その反応を和らげるための工夫や、他の行動に促す支援などが必要となるでしょう。具体的には、素材の異なる衣服や寝具を用意したり、好きなおもちゃで遊ぶなど、気を紛らわせる方法を試すことができます。

心の負担や不安が原因と考えられる場合は、安心できる居場所を作ることや心の支えとなることが重要です。信頼できる大人との関係を築いたり、気持ちを落ち着かせる活動を取り入れることで、便をいじってしまう行動の減少につながる可能性があります。例えば、ゆったりとした音楽を聴く、ぬいぐるみを抱きしめる、信頼できる大人とじっくり話をする時間を設けるなどが有効です。

認知の機能が低下していることによる場合は、排泄のタイミングをきちんと把握し、トイレへ促すことをこまめに行うことが重要です。排泄のリズムを記録し、決まった時間にトイレへ誘導することで、成功体験を積み重ね、自信をつけることができるでしょう。また、清潔な環境を保つことで、便への関心を減らすことにもつながります。こまめな清掃や換気はもちろん、便の臭いを抑える工夫も大切です。

どのような場合でも、叱ったり罰したりすることは、かえって逆効果になる可能性があります。本人の尊厳を大切にしながら、優しく丁寧に接することが大切です。焦らず、根気強く寄り添うことが、より良い結果につながるでしょう。

| 行動の理由・背景 | 具体的な対応 |

|---|---|

| 発達課題(感覚の過敏さや鈍感さ、常同行動) |

|

| 心の負担や不安 |

|

| 認知機能の低下 |

|

| 全般 |

|

衛生管理の重要性

排泄後の清潔保持は、健康を守る上で大変重要です。不適切な処理は、感染症を引き起こす大きな原因となります。特に、便には様々な病原菌が含まれており、これらが口や鼻、目などの粘膜に触れると、体に害を及ぼす可能性があります。排泄物を処理した後は、必ず石けんと流水で丁寧に手を洗いましょう。手洗いは感染症予防の基本であり、指の間や爪の間までしっかりと洗うことが大切です。

排泄物が付着した衣類や寝具、家具なども、速やかに清潔にする必要があります。衣類や寝具は、他の洗濯物とは分けて洗い、適切な洗剤と温度で洗濯しましょう。汚れがひどい場合は、つけ置き洗いをしたり、消毒液を使用することも有効です。家具や床などに排泄物が付着した場合は、使い捨ての手袋やペーパータオルなどを使い、直接手で触れないように拭き取りましょう。その後、消毒液で丁寧に拭き、清潔な状態を保ちます。

周囲の環境を清潔に保つことは、感染症予防だけでなく、排泄物の処理に起因する不快な臭いを抑える効果もあります。部屋の換気をこまめに行い、空気を入れ替えるとともに、消臭剤などを活用することも有効です。特に、複数の人が生活する場では、感染症が蔓延するリスクが高いため、より一層の注意が必要です。定期的な清掃や消毒を行い、常に清潔な環境を維持しましょう。

介護に携わる人は、感染症予防に関する正しい知識を身につけることが不可欠です。排泄物の処理方法だけでなく、感染症の症状や感染経路、予防策などを理解し、適切な対応を心がけましょう。定期的な研修や学習会に参加するなど、常に最新の情報を学ぶ姿勢が重要です。

| 清潔保持の対象 | 具体的な方法 |

|---|---|

| 手 | 排泄物処理後は石鹸と流水で丁寧に洗い、指の間や爪の間までしっかりと洗う。 |

| 衣類・寝具 | 他の洗濯物とは分けて洗い、適切な洗剤と温度で洗濯する。汚れがひどい場合は、つけ置き洗いや消毒液の使用も有効。 |

| 家具・床 | 使い捨ての手袋やペーパータオルを使い、直接手で触れないように拭き取る。その後、消毒液で丁寧に拭き、清潔な状態を保つ。 |

| 周囲の環境 | こまめな換気、消臭剤の活用、定期的な清掃や消毒。 |

| 介護者 | 感染症予防に関する正しい知識を身につける(処理方法、症状、感染経路、予防策など)。定期的な研修や学習会への参加など、常に最新の情報を学ぶ。 |

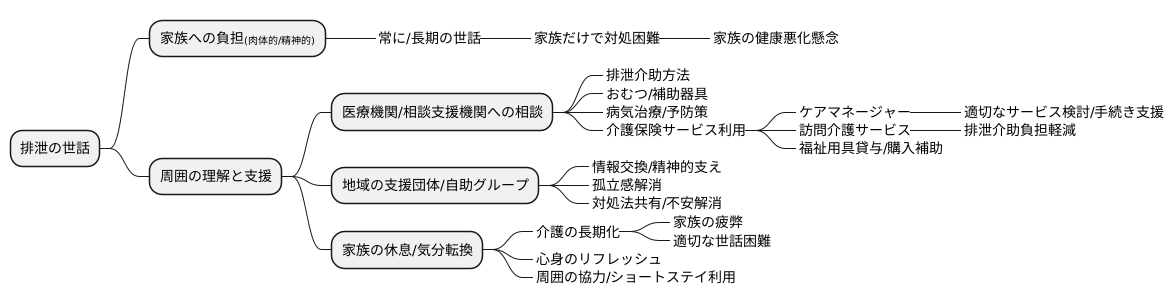

家族への支援

排泄の世話は、家族にとって肉体的にも精神的にも大きな負担となる場合が多いでしょう。特に、常時または長期にわたる世話が必要な場合は、家族だけで全てを担うことは困難であり、家族の心身の健康を損なう可能性も懸念されます。そのため、家族が一人で抱え込まず、周囲の理解と支援を得ながら、共に対応していくことが大切です。

まず、医療機関や相談支援機関に相談することをお勧めします。専門家から、排泄に関する具体的な対応方法や、利用できる制度に関する情報を得ることができます。例えば、排泄介助の適切な方法、おむつや補助器具の使い方、関連する病気の治療や予防策など、状況に応じたアドバイスを受けることができます。また、介護保険サービスの利用についても相談できます。ケアマネージャーに相談すれば、状況に合わせた適切なサービス内容を検討し、利用手続きを支援してもらえます。訪問介護サービスを利用することで、排泄介助の負担を軽減できますし、福祉用具の貸与や購入費用の補助を受けることも可能です。

地域にある支援団体や自助グループへの参加も有効な手段です。同じ悩みを持つ家族と交流することで、情報交換や精神的な支えを得ることができ、孤立感を解消する助けになります。具体的な体験談や対処法を共有することで、一人で抱えていた不安や疑問を解消し、前向きに介護に取り組む意欲を高めることができるでしょう。

排泄の世話をする家族が、自分自身の休息や気分転換のための時間を持つことも非常に重要です。介護は長期にわたる場合が多いため、家族が疲弊してしまうと、適切な世話を続けることが難しくなります。休息や趣味の時間、家族や友人との交流などを通して、心身のリフレッシュを図り、介護と自分の生活のバランスを保つように心がけましょう。周りの人に協力を求めることや、一時的にショートステイなどのサービスを利用することも、家族の負担軽減に繋がります。

多職種連携の必要性

排泄に関する困りごとは、高齢者や障がいを持つ方にとって、日常生活における大きな負担となるだけでなく、尊厳を損なう可能性もあります。そのため、専門家による適切な対応が不可欠です。弄便への対応には、医師、看護師、介護職員、社会福祉士、心理士など、多くの専門職種による連携が求められます。それぞれの専門知識や技術を持ち寄り、包括的な支援を提供することで、より質の高い対応が可能になります。

まず、医師は身体的な原因の有無を診察し、必要に応じて薬物による治療を検討します。便秘や下痢などの症状がある場合は、その原因を特定し、適切な薬を処方します。また、身体の機能低下が原因となっている場合は、リハビリテーション専門医と連携し、機能回復の訓練を検討することもあります。看護師は健康状態の管理や衛生指導を行います。清潔を保つための方法を教えたり、皮膚の状態を観察し、炎症や褥瘡(床ずれ)の予防に努めます。介護職員は日常生活の介助や行動の観察を行います。排泄の介助だけでなく、食事や入浴、更衣などの介助も行い、日常生活全体を支援します。また、排泄に関する行動パターンを観察し、その方に合った排泄ケアを計画します。社会福祉士は家族への相談支援や社会資源の活用を支援します。介護する家族の精神的な負担を軽減するための相談に乗ったり、介護保険サービスなどの社会資源の活用方法を案内します。心理士は心理的なサポートを提供します。排泄に関する悩みや不安を聞き、心のケアを行います。

これらの専門家が連携することで、その人の状況に合わせた最適な支援を提供することができます。さらに、学校や施設などの関係機関との連携も重要です。情報を共有し、連携体制を築くことで、切れ目のない継続的な支援が可能になります。

| 専門家 | 役割 | 連携の対象 |

|---|---|---|

| 医師 | 身体的な原因の診察、薬物治療、リハビリテーション専門医との連携 | リハビリテーション専門医 |

| 看護師 | 健康状態の管理、衛生指導、皮膚の状態観察、炎症や褥瘡の予防 | – |

| 介護職員 | 日常生活の介助(排泄、食事、入浴、更衣など)、行動の観察、排泄ケアの計画 | – |

| 社会福祉士 | 家族への相談支援、社会資源の活用支援 | 家族、関係機関 |

| 心理士 | 心理的なサポート | – |

早期発見と対応の重要性

排泄に関する困りごとは、早期に発見し対応することで、改善できる可能性が高まります。年齢を問わず、異変に気づいたら、ためらわずに専門家に相談することが重要です。

お子さんの場合、周りの子どもたちと比べて、発達に遅れが見られたり、気になる行動が見られたりする時は、保護者は一人で悩まず、できるだけ早く専門機関に相談しましょう。例えば、おむつがなかなか外れない、トイレに間に合わず失敗してしまう、あるいは、排泄に関する遊びやこだわりが強いといった様子が見られたら、子育て支援センターや保健センターなどに相談してみましょう。専門家は、お子さんの状況を丁寧に見て、適切なアドバイスや支援を提供してくれます。早期に対応することで、お子さんの健やかな成長をサポートできるだけでなく、保護者の負担も軽減することに繋がります。

大人の場合も同様です。急な排泄習慣の変化や精神的な不調が見られた場合は、医療機関を受診することが重要です。例えば、今までできていたトイレでの排泄がうまくできなくなったり、頻尿や尿失禁などが急に始まったりした場合、体の病気や心の不調が隠れている可能性があります。また、認知症の初期症状として、排泄の失敗が見られることもあります。これらの症状を放置しておくと、症状が悪化したり、他の問題を引き起こす可能性があります。そのため、少しでも気になることがあれば、早めに医療機関に相談し、適切な検査や治療を受けることが大切です。

早期発見と対応は、困りごとを抱える本人だけでなく、家族の負担軽減にも繋がります。そのためにも、周囲の理解と協力が不可欠です。排泄に関する困りごとは、誰にでも起こりうることです。偏見を持たずに、温かく見守り、困っている人がいたら、相談窓口の情報提供など、できる範囲で支えていきましょう。地域には、保健センターや精神保健福祉センターなど、様々な相談窓口があります。これらの資源を活用し、適切な支援を受けることが大切です。

| 対象 | 困りごとの例 | 相談先 | 早期対応のメリット |

|---|---|---|---|

| 子供 | おむつが外れない、トイレに間に合わず失敗、排泄に関する遊びやこだわり | 子育て支援センター、保健センターなど | 健やかな成長のサポート、保護者の負担軽減 |

| 大人 | 排泄習慣の変化、頻尿、尿失禁、認知症の初期症状 | 医療機関 | 症状の悪化防止、他の問題発生の予防 |