便秘:その原因と対策

介護を学びたい

先生、『便秘』の種類には『機能性便秘』と『器質性便秘』があると聞きましたが、違いがよく分かりません。教えてください。

介護の研究家

なるほど。簡単に言うと、『機能性便秘』は腸の動きが悪くなることで起こる便秘で、生活習慣やストレス、年をとることなどが原因となることが多いです。一方、『器質性便秘』は腸自体に何か異常があることで起こる便秘で、例えば腸の病気や手術の後遺症などが原因になります。

介護を学びたい

腸の動きが悪くなる、というのは具体的にどういうことですか?

介護の研究家

例えば、便意を我慢する癖がついてしまうと、腸の動きが鈍くなって便を押し出す力が弱くなってしまうんですね。他にも、食物繊維や水分の摂取が少ないと便が硬くなってしまい、スムーズに排出されにくくなります。そういった生活習慣が『機能性便秘』に繋がることが多いです。

便秘とは。

お通じが出にくい状態である「便秘」について説明します。人によって原因は様々ですが、大きく分けて機能性便秘と器質性便秘の2種類があります。

機能性便秘は、女性やご高齢の方によく見られます。生活習慣や精神的な負担、年齢を重ねることなどによって、腸や肛門の働きがうまくいかなくなることが原因です。

器質性便秘は、腸そのものの状態によって、便の通り道が塞がれてしまうことが原因です。例えば、大腸の癌やお腹の手術の後で腸がくっついてしまうことなどが挙げられます。女性の場合、腸の一部である直腸が膣に入り込んでしまう「直腸瘤」という症状も、器質性便秘の特徴の一つです。

便秘とは

便秘とは、便が出にくい、もしくは出ない状態のことを指します。医学的には、一般的に3日以上排便がない状態、あるいは毎日排便があっても残便感がありスッキリしない状態を便秘と定義しています。

便が出ない原因は様々ですが、大きく分けて機能性便秘と器質性便秘の2種類があります。機能性便秘は大腸の動きが悪くなったり、便意を感じにくくなったりすることで起こります。一方、器質性便秘は大腸がんなど、大腸に病気ができて便の通り道が狭くなることで起こります。

便秘になると、お腹が張ったり、痛みを感じたりすることがあります。また、吐き気や食欲不振といった症状が現れる場合もあります。さらに、慢性的な便秘は、痔や大腸憩室症、大腸がんといった病気を引き起こす危険性を高めるとも言われています。

便秘の解消には、まず生活習慣の見直しが重要です。特に、食生活の改善は大きな効果があります。食物繊維を多く含む野菜や果物、海藻、きのこ類などを積極的に摂り、水分も十分に補給しましょう。水分は、腸内で便を柔らかくするのに役立ちます。また、適度な運動も大切です。運動不足は腸の動きを鈍らせる原因となります。毎日軽い運動を続けることで、便秘の改善が期待できます。

これらの生活習慣の改善を試みても便秘が解消しない場合は、医療機関を受診し、医師に相談しましょう。自己判断で市販薬などを長期間使用することは、かえって症状を悪化させる可能性があります。医師の指導のもと、適切な治療を受けることが大切です。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 便秘の定義 | 3日以上排便がない、または毎日排便があっても残便感がある状態 |

| 便秘の種類 |

|

| 便秘の症状 | 腹部の張り、痛み、吐き気、食欲不振 |

| 便秘の合併症 | 痔、大腸憩室症、大腸がん |

| 便秘の解消法 |

|

便秘の種類

便秘には大きく分けて二つの種類があります。一つは機能性便秘、もう一つは器質性便秘です。

まず、機能性便秘について説明します。機能性便秘は、腸の動きが悪くなる、あるいは便意を感じにくくなることが原因で起こります。日常生活における様々な要因が考えられます。例えば、朝食を抜く、夜更かしをするといった不規則な生活習慣や、食物繊維の不足といった食生活の乱れが挙げられます。また、体を動かす機会の少ない生活や、精神的な負担となるストレスも関係しています。さらに、年齢を重ねるにつれて腸の機能が低下することも原因の一つです。特に、女性や高齢者に多く見られる傾向があります。

次に、器質性便秘について説明します。器質性便秘は、大腸がんのような病気が原因で腸が狭くなったり、何らかの理由で腸が詰まったりすることで起こる便秘です。お腹の手術後、腸がくっついてしまう場合も器質性便秘に含まれます。また、女性特有の症状として、直腸が膣に入り込んでしまう直腸瘤が原因で便秘になることもあります。

いずれの種類の便秘も、自己判断はせず、医療機関を受診することが大切です。医師による適切な診察と検査を受けて、原因に合った治療を受けるようにしましょう。

| 便秘の種類 | 原因 | 詳細 |

|---|---|---|

| 機能性便秘 | 腸の動きの低下、便意を感じにくい |

|

| 器質性便秘 | 病気による腸の狭窄や閉塞 |

|

便秘の主な原因

毎日の生活リズムが乱れたり、食事の内容に問題があったりすると、便秘になりやすいと言われています。規則正しく食事をとらない、食物繊維が少ない食事をする、水分をあまりとらないといった食生活は、便の材料が不足したり、便が硬くなってスムーズに排出されにくくなる原因となります。また、体を動かす機会が少ないことも便秘を招きやすい状態に繋がります。体を動かさない生活では、腸の動きも弱まってしまうからです。

心労が重なったり、精神的に張り詰めた状態が続くと、自律神経の働きが乱れてしまい、腸の動きにも影響を与えて便秘を引き起こすことがあります。自律神経は、私たちの体で意識しなくても行われている呼吸や消化、血液循環などを調整している神経です。ストレスを感じると、この自律神経のバランスが崩れ、腸の動きが不安定になり、便秘につながることがあります。

年を重ねるにつれて、腸の働きは少しずつ衰えていきます。腸のぜん動運動は、便を肛門の方へ送り出すための大切な動きですが、加齢とともにこの動きが弱くなってしまいます。そのため、便が腸内に長く留まり、水分が過剰に吸収されて便が硬くなり、排便が困難になることがあります。

便秘は、大腸がんのような深刻な病気が隠れている場合のサインであることもあります。そのため、便秘が続く場合は、自己判断で市販薬を服用するだけでなく、医療機関を受診して専門家の診察を受けることが重要です。医師は、問診や必要な検査を行い、便秘の原因を特定し、適切な治療法を提案してくれます。放置せずに、早めに適切な対処をするように心がけましょう。

| 便秘の原因 | 詳細 |

|---|---|

| 生活リズムの乱れ・食生活の問題 | 不規則な食事、食物繊維不足、水分不足は、便の材料不足や硬便化につながる。運動不足も腸の動きを弱める。 |

| ストレス | 心労や精神的緊張は自律神経の乱れを招き、腸の動きに影響し便秘を引き起こす。 |

| 加齢 | 腸のぜん動運動の低下により、便が腸内に滞留し、水分が過剰に吸収されて硬便化し、排便困難になる。 |

| 病気のサイン | 大腸がんなどの深刻な病気が隠れている可能性もあるため、持続する便秘は医療機関の受診が必要。 |

便秘の対策と予防

毎日の生活で悩まされる方も多い便秘。実は、ちょっとした工夫で予防や対策ができるのです。重要なのは、規則正しい生活習慣を身につけることです。

まず、食事に気を配りましょう。野菜、果物、海藻、穀物など、食物繊維が豊富な食品を積極的に摂り入れることが大切です。食物繊維は、腸内で水分を吸収して便のかさを増やし、排便を促す働きがあります。また、水分も十分に摂りましょう。水分は便を柔らかくし、スムーズな排便を助けます。合わせて、バランスの良い食事を心がけることで、体全体の調子を整え、便秘の予防にも繋がります。

運動も便秘対策には効果的です。激しい運動である必要はありません。毎日続けられる程度の軽い運動、例えば散歩や軽い体操などで十分です。体を動かすことで腸の動きが活発になり、排便が促されます。

精神的な面も無視できません。ストレスは便秘の大きな原因の一つです。趣味の時間を作ったり、ゆったりと入浴するなど、自分なりの方法でストレスを解消し、リラックスする時間を持つようにしましょう。心身のリラックスは、自律神経のバランスを整え、腸の働きを正常に保つ助けとなります。

さらに、排便のリズムを整えることも重要です。毎日同じ時間にトイレに行く習慣をつけましょう。たとえ便意を感じなくても、決まった時間にトイレに座ることで、体が排便のリズムを覚え、自然な排便を促すことに繋がります。

これらの生活習慣を改善することで、便秘の予防だけでなく、健康な体を維持することにも繋がります。便秘に悩んでいる方は、ぜひ今日からこれらの対策を実践してみてください。

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| 食事 | 食物繊維が豊富な食品(野菜、果物、海藻、穀物など)と水分を十分に摂る。バランスの良い食事を心がける。 |

| 運動 | 毎日続けられる軽い運動(散歩、軽い体操など)を行う。 |

| 精神面 | ストレスを解消し、リラックスする時間を持つ。趣味の時間、ゆったりとした入浴などが有効。 |

| 排便のリズム | 毎日同じ時間にトイレに行く習慣をつける。便意を感じなくても決まった時間に座る。 |

日常生活での注意点

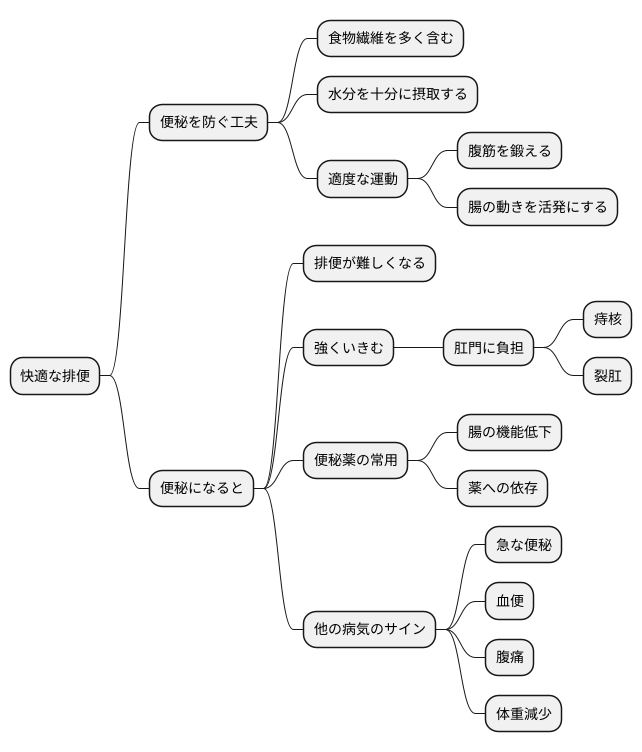

毎日の暮らしの中で、排便は健康のバロメーターの一つと言えるでしょう。快適な排便を保つことは、体全体の調子を整える上でとても大切です。しかし、排便がスムーズにいかず、便秘が続いてしまうと、体に様々な負担がかかってしまいます。

便秘になると、便が硬くなり、排泄が難しくなります。すると、どうしても力任せに排便しようとしてしまいやすいものです。しかし、強くいきむことは、肛門に大きな負担をかけます。その結果、肛門の血管が腫れてしまう痔核(一般的に「いぼ痔」と呼ばれるもの)や、肛門の皮膚が切れてしまう裂肛といった病気を引き起こす可能性が高くなります。このような状態になると、排便の度に痛みを伴うだけでなく、日常生活にも支障をきたすことがあります。

このような事態を防ぐためには、日頃から便通を良くする工夫を心がけることが重要です。例えば、食物繊維を多く含む食品を積極的に摂ったり、水分を十分に摂取するなど、食事の内容に気を配りましょう。また、適度な運動は、腹筋を鍛え、腸の動きを活発にする効果があります。ウォーキングなどの軽い運動を習慣づけるのも良いでしょう。

便秘の解消には、市販の便秘薬を使う方もいらっしゃるかもしれません。しかし、便秘薬を常用すると、腸の機能が低下し、薬に頼らなければ排便できなくなる可能性があります。そのため、便秘薬を使用する際は、必ず医師や薬剤師に相談し、用法・用量を守って正しく使用しましょう。自己判断で長期間使用することは避けなければなりません。

さらに、便秘は他の病気のサインである場合もあります。特に、今まで便秘の経験がなかったのに急に便秘になったり、便に血が混じる、お腹が痛い、体重が減るといった症状が現れた場合は、すぐに医療機関を受診し、検査を受けるようにしましょう。病気を早期に発見し、治療を始めることは、健康を維持するために非常に大切です。

医療機関の受診

毎日の生活の中で、排便がスムーズにいかない、残便感がある、お腹が張って苦しいといった状態が続くと、日常生活にも影響が出てきます。このような便秘の症状が、生活習慣の見直しなど、自分でできる工夫を試みても改善しない場合は、ためらわずに医療機関を受診することが大切です。自己判断で市販の便秘薬を継続して使用したり、症状を放置したりすると、病気が進行する恐れがあり、思わぬ病気を招くこともあります。

医療機関では、まず現在の症状やこれまでの経過、食生活、排便習慣などについて詳しく話を聞き、問診を行います。合わせて、お腹の状態を診察したり、便の状態を確認することで、便秘のタイプや重症度を把握します。さらに必要に応じて、血液検査や腹部エックス線検査、大腸内視鏡検査などを行い、便秘の原因を特定します。便秘の原因は様々で、腸の動きが悪くなっている機能性便秘の他に、大腸がんなどの病気が隠れている場合もあります。

検査結果に基づいて、医師は一人ひとりに合った治療方針を立てます。原因によっては、便を柔らかくする薬や腸の動きを促す薬、浣腸などの薬物治療を行います。同時に、食生活の改善指導や適度な運動、規則正しい排便習慣のアドバイスなど、生活習慣の見直しについても指導を受けます。場合によっては、専門の管理栄養士による栄養指導を受けることもあります。また、大腸がんなど、病気が原因で便秘になっている場合は、外科的な治療が必要となることもあります。

便秘は、適切な治療を受けることで多くの方が改善できる症状です。症状が続いている場合は、恥ずかしがらずに医療機関を受診し、専門家の適切なアドバイスと治療を受けることで、より健康な毎日を送ることができるでしょう。