嘔吐:原因と対処法

介護を学びたい

先生、「嘔吐」って言葉は知っていますが、介護や介助で何か特別に気を付けることはありますか?

介護の研究家

良い質問ですね。嘔吐の介助では、吐瀉物を誤って気管に吸い込んでしまう誤嚥を防ぐことがとても大切です。そのため、吐く前に横向きに寝かせたり、吐いた後は口の中をきれいにしたりする必要があります。吐瀉物の色や量、回数なども観察し、記録に残すことも重要です。

介護を学びたい

なるほど、誤嚥を防ぐことが大切なんですね。記録するのはなぜですか?

介護の研究家

記録することで、原因の特定や適切な処置に役立ちます。例えば、吐瀉物が緑色っぽい場合は胆汁が混ざっている可能性があり、腸閉塞などの疑いも出てきます。回数や量の変化も病状の把握に役立ちますよ。

嘔吐とは。

お年寄りの世話をする際によく耳にする「介護」と「介助」について、吐くことについて説明します。胃の中のものを口から外に出すことを「吐く」と言います。吐く前に感じる気持ち悪さを「吐き気」や「むかつき」とも言います。吐き出したものは「吐瀉物」と呼びます。吐く理由は様々で、食べ過ぎや飲み過ぎ、食あたり、乗り物酔い、胃や腸の病気、精神的な負担、つわりのような妊娠時の症状などが挙げられます。6時間から12時間以上吐き続けたり、吐瀉物の色がいつもと違う場合は、重大な病気が隠れている可能性があるので、検査や治療が必要です。

嘔吐とは

嘔吐とは、胃の中にあるものが口から勢いよく出てしまうことです。食べ物が消化される前に出てしまうこともあれば、胃液や胆汁などが混ざって出てくることもあります。嘔吐そのものは病気ではなく、様々な原因で起こる症状の一つです。

吐き出す前に感じる不快感や吐き気を催すことを嘔気、胃がむかむかする感覚を悪心と言い、実際に吐き出されたものを吐瀉物と呼びます。これらの言葉は、嘔吐にまつわる状況をより詳しく説明する際に使われます。

嘔吐は誰にでも起こりうることです。例えば、食べ過ぎや飲み過ぎ、乗り物酔い、つわり、精神的なストレス、激しい痛みなど、比較的よくある原因で起こることがあります。また、細菌やウイルスによる感染症、食中毒、脳の病気、消化器系の病気などが原因で起こることもあります。

嘔吐が一時的なものであれば、それほど心配する必要はありません。安静にして水分をこまめに摂ることで、自然と治まることが多いです。しかし、嘔吐が繰り返したり、長く続いたりする場合は注意が必要です。脱水症状になる危険性がありますし、隠れた病気の可能性もあります。

特に、吐瀉物に血が混ざっていたり、激しい頭痛や腹痛、意識障害などを伴う場合は、すぐに医療機関を受診することが大切です。また、乳幼児や高齢者の場合は、脱水症状になりやすいので、嘔吐が続く場合は早めに医師の診察を受けましょう。自己判断で市販薬などを安易に使うのではなく、適切な診断と治療を受けることが重要です。

| 嘔吐とは | 胃の中にあるものが口から勢いよく出てしまう症状 |

|---|---|

| 関連用語 |

|

| よくある原因 | 食べ過ぎ、飲み過ぎ、乗り物酔い、つわり、精神的ストレス、激しい痛みなど |

| その他の原因 | 細菌やウイルスによる感染症、食中毒、脳の病気、消化器系の病気など |

| 対処法 |

|

| 注意点 | 自己判断で市販薬などを安易に使うのではなく、適切な診断と治療を受ける |

様々な原因

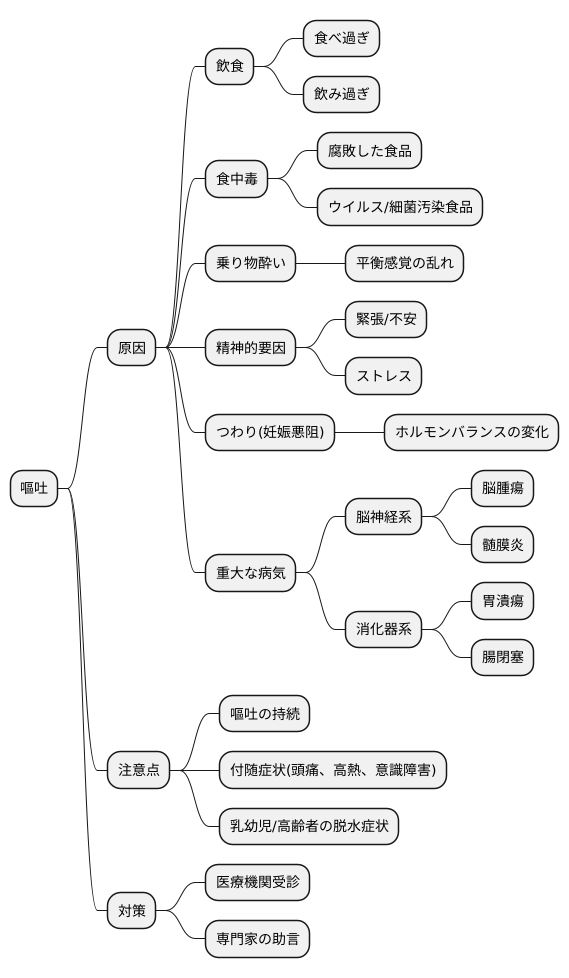

吐き気をもよおして内容物を吐き出すことを嘔吐といいます。この嘔吐には、実に様々な原因が考えられます。まず、食べ過ぎや飲み過ぎといった飲食の量に問題がある場合、胃に負担がかかり、嘔吐につながることがあります。また、腐敗した食品やウイルス、細菌に汚染された食品を口にすることで起こる食中毒も、嘔吐の代表的な原因です。

体の平衡感覚の乱れが原因で起こる乗り物酔いも、吐き気を催し嘔吐を伴うことがあります。また、精神的な緊張や不安、強いストレスといった精神的な要因も、嘔吐の引き金となることがあります。つわり、医学的には妊娠悪阻と呼ばれる症状は、妊娠初期に多く見られ、吐き気を催したり実際に吐いたりする症状が現れます。ホルモンバランスの変化が原因の一つと考えられていますが、詳しいことはまだ解明されていません。

嘔吐の中には、命に関わる重大な病気が隠れているケースもあります。例えば、脳腫瘍や髄膜炎といった脳神経系の病気は、嘔吐を症状の一つとして現れることがあります。また、消化器系の病気である胃潰瘍や腸閉塞なども嘔吐を引き起こす可能性があります。そのため、嘔吐が続く場合や、激しい頭痛、高熱、意識障害といった他の症状を伴う場合は、すぐに医療機関を受診することが大切です。

特に、乳幼児や高齢者の場合は、嘔吐によって体内の水分が失われやすく、脱水症状に陥りやすいため注意が必要です。脱水症状が進むと、命に関わる危険性も高まります。嘔吐の原因を正しく把握し、適切な処置を行うことで、つらい症状を和らげ、健康な状態を保つことができます。自己判断せず、医療専門家の助言を仰ぐことが重要です。

対処法

急に吐き気がしてきて、もどしてしまうことは誰にでも起こりうることです。そのような時は、まずは落ち着いて、体を休めることが大切です。横になれる状況であれば、横になって安静にしましょう。もし横になるのが難しい場合は、楽な姿勢で座って、吐き気がおさまるまでじっと待ちましょう。

吐いた後は、体の水分が失われているため、水分を補給することが重要です。ただし、一度にたくさんの水分を摂ろうとすると、また吐き気を催してしまう可能性があります。そのため、少量ずつ、こまめに水分を摂るように心がけてください。水分補給には、お茶や水はもちろん、汗をかいた時にも推奨されるスポーツ飲料や、薬局などで購入できる経口補水液も適しています。これらは、吐くことで失われた体の塩分などのバランスを整えるのに役立ちます。

吐き気が何度も続くと、体力を大きく消耗してしまいます。そのため、消化しやすいものを少しずつ食べるようにしましょう。例えば、おかゆやうどん、柔らかく煮た野菜などがおすすめです。反対に、香辛料などの刺激物や脂っこいものは、胃腸に負担をかけてしまうため、避けるようにしましょう。もし吐き気が強い場合は、無理に食べようとせず、水分補給に重点を置いて様子を見ましょう。

吐き気を抑える薬は薬局でも購入できますが、吐き気の根本的な原因を突き止めて適切な処置をするためには、医療機関を受診することが重要です。自己判断で対処せず、専門家の指示を仰ぎましょう。

| 吐き気の対処法 | 詳細 |

|---|---|

| 安静にする | 横になるか、楽な姿勢で座って吐き気がおさまるまで待つ |

| 水分補給 | 少量ずつ、こまめに水分を摂る(水、お茶、スポーツ飲料、経口補水液など) |

| 食事 | 消化しやすいものを少しずつ食べる(おかゆ、うどん、柔らかく煮た野菜など。刺激物や脂っこいものは避ける) |

| 医療機関の受診 | 吐き気の根本原因を突き止め、適切な処置を受ける |

受診の目安

急に吐き気がして吐いてしまうことは誰にでもあることです。多くの場合、一時的なもので心配ありません。少し休んで水分を摂れば落ち着くことも多いでしょう。しかし、吐くのが長く続く場合や、他の症状を伴う場合は、注意が必要です。

例えば、6時間以上も吐き続けている場合は、すぐに病院に行きましょう。吐いたものに血が混じっている場合も、緊急に病院で診てもらう必要があります。また、吐くのと同時に、激しい頭痛やお腹の痛み、熱がある場合も、病院で診てもらうことが大切です。

水分が失われて体が乾いてしまう脱水症状にも気を付けなければなりません。おしっこの量が減ったり、口が渇いたり、皮膚のハリがなくなってきたりする時は、脱水症状のサインです。このような症状が現れたら、すぐに病院に行きましょう。特に、赤ちゃんや小さなお子さん、お年寄りの方は、脱水症状が早く進んでしまうことがあります。いつもと様子が違うなと感じたら、ためらわずに病院に連れて行きましょう。

ご自身で判断して様子を見ていると、病気が悪化してしまうこともあります。少しでも心配なことがあれば、お医者さんや看護師さんなどに相談するようにしましょう。専門家のアドバイスを受けることで、安心して適切な対応ができます。

| 症状 | 対処法 |

|---|---|

| 一時的な吐き気 | 少し休んで水分補給 |

| 6時間以上吐き続ける | すぐに病院へ |

| 吐いたものに血が混じる | 緊急に病院へ |

| 激しい頭痛、腹痛、発熱を伴う | 病院へ |

| 脱水症状(尿量減少、口渇、皮膚のハリ低下) | すぐに病院へ |

| 赤ちゃん、子供、高齢者の異変 | ためらわず病院へ |

| 少しでも心配な場合 | 医師・看護師に相談 |

予防

吐き気を催すことを完全に防ぐのは難しいですが、いくつかの方法で起こる可能性を下げることはできます。まず、食中毒は吐き気を催す大きな原因の一つです。食中毒を防ぐためには、食品の保管方法と調理方法に注意を払うことが大切です。肉や魚などの生ものは、きちんと火を通してから食べましょう。また、冷蔵庫に保存する際も、適切な温度管理を心がけ、消費期限内に食べきるようにしましょう。

次に、食べ過ぎや飲み過ぎも吐き気を催す原因となります。特に、脂っこいものや刺激の強いものをたくさん食べたり、一度に大量のアルコールを摂取したりすると、胃に負担がかかり、吐き気を催しやすくなります。普段から腹八分目を心がけ、食べ過ぎないように注意しましょう。お酒を飲む際も、自分の適量を知り、ゆっくりと味わって飲むようにしましょう。

乗り物に酔いやすい人は、乗車前に酔い止め薬を服用すると良いでしょう。また、窓側の席に座り、遠くの景色を見ることも効果的です。景色を見ることで、視覚情報と体の感覚のずれを少なくし、酔いを軽減することができます。さらに、ストレスも吐き気を催すきっかけとなることがあります。ストレスをため込まないためには、十分な睡眠をとり、適度な運動をする習慣をつけましょう。また、リラックスできる時間を毎日少しでも持つことも大切です。趣味に没頭したり、好きな音楽を聴いたり、自然の中で過ごしたりするなど、自分に合った方法で心身を休ませるようにしましょう。

このように、日頃から自分の体の状態に気を配り、適切な生活習慣を心がけることで、吐き気を催すことを予防することができます。

| 原因 | 対策 |

|---|---|

| 食中毒 | 食品の保管方法と調理方法に注意する。生ものはきちんと火を通す。適切な温度管理と消費期限を守る。 |

| 食べ過ぎ・飲み過ぎ | 腹八分目を心がける。お酒は適量をゆっくりと味わう。 |

| 乗り物酔い | 乗車前に酔い止め薬を服用する。窓側の席に座り、遠くの景色を見る。 |

| ストレス | 十分な睡眠をとる。適度な運動をする。リラックスできる時間を持つ。 |