ケアラー支援の現状と課題

介護を学びたい

先生、「ケアラー」ってよく聞くんですけど、介護とか介助とどう違うんですか?

介護の研究家

いい質問だね。確かに似ている言葉だけど、少し違う意味合いを持っているんだ。介護や介助は、専門的な知識や技術を持った人が、仕事として行うことが多いよね。例えば、老人ホームの職員さんや、病院の看護師さんなどだ。一方でケアラーは、家族や友人など、専門職ではない人が、無償で行うことが多いんだ。

介護を学びたい

なるほど。じゃあ、家族が病気のお年寄りの世話をしている場合、その家族はケアラーってことですか?

介護の研究家

その通り!高齢者の世話だけでなく、病気や障害のある家族の世話をする場合もケアラーと呼ぶんだ。大切なのは、専門職ではない人が、無償で日常の世話や手助けをしている、という点だね。

ケアラーとは。

『ケアラー』という言葉について説明します。この言葉は、高齢の方だけでなく、心や体の理由で一人で日常生活を送るのが難しい全ての人を、お金をもらわずに助けている人を指します。いわゆる『介護』や『介助』をする人のことを広く表す言葉です。

ケアラーとは

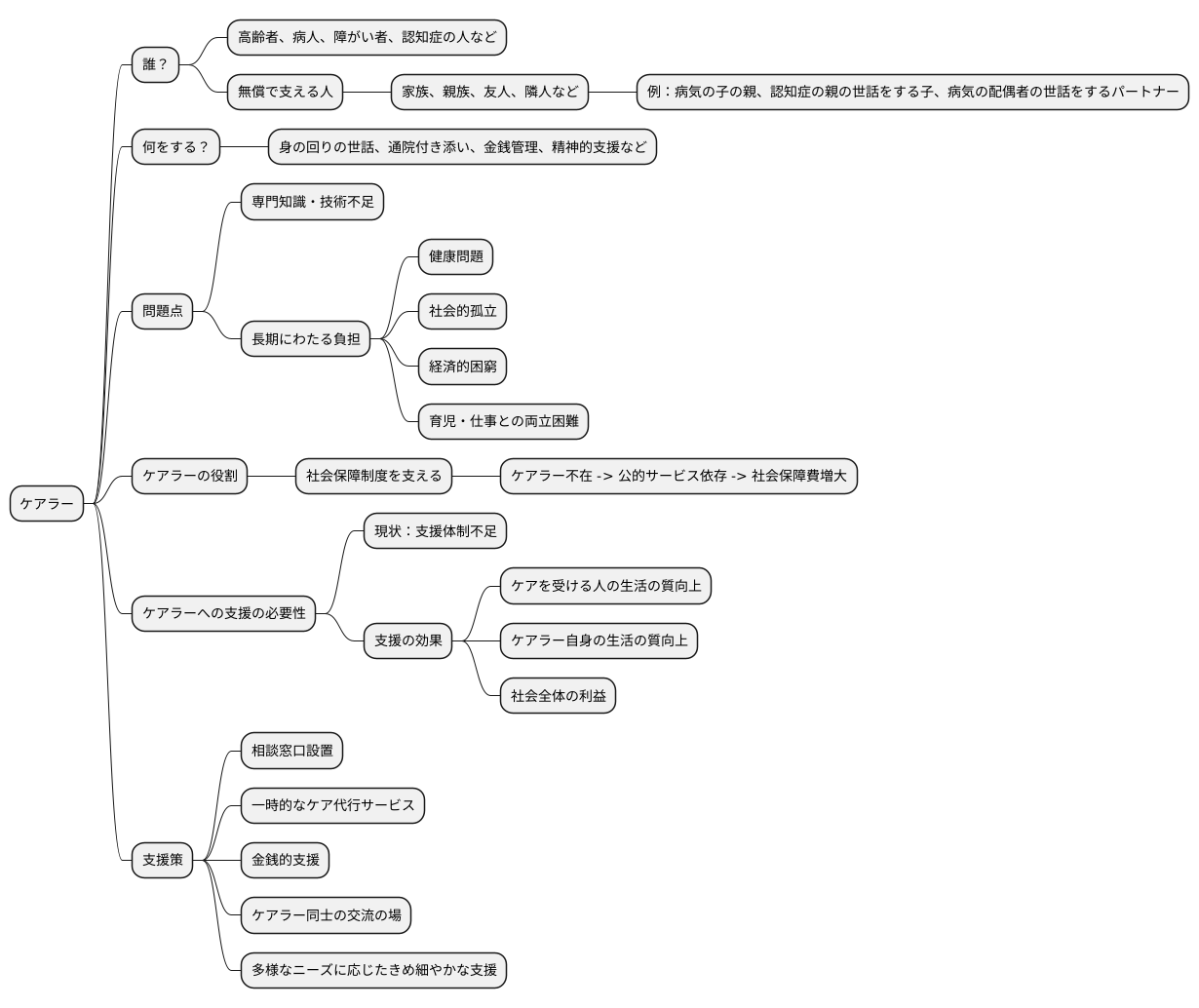

「ケアラー」とは、高齢者の世話だけでなく、病気や障がい、認知症など様々な理由で日常生活を送ることが困難な人を、無償で支える人のことを指します。これは家族や親族、友人、隣人など、様々な立場の人々が含まれ、その背景も実に多様です。例えば、病気の子どもの世話をする親、認知症の親の介護をする子、病気の配偶者の世話をするパートナーなどが挙げられます。

ケアラーは、身の回りの世話や通院の付き添い、金銭管理、精神的な支えなど、多岐にわたる支援を献身的に行っています。しかし、多くのケアラーは専門的な知識や技術を持たないまま、負担の大きい世話を長期間にわたって担うことになりがちです。そのため、ケアラー自身の心身ともに大きな負担がかかり、自身の健康を損なったり、社会的な孤立に陥ったり、経済的な困窮に陥るリスクも抱えています。育児や仕事との両立に苦労しているケアラーも少なくありません。

ケアラーの存在は、社会保障制度を支える上で非常に重要な役割を果たしています。もしケアラーがいなければ、公的なサービスへの依存度が高まり、社会保障費の増大につながる可能性もあります。しかし、ケアラーに対する支援体制は未だ十分とは言えず、多くのケアラーが困難な状況に置かれているのが現状です。

ケアラーへの支援は、ケアを受ける人の生活の質の向上だけでなく、ケアラー自身の生活の質の向上にもつながります。これは、結果として社会全体の利益にもつながる重要な課題です。今後、ケアラーの負担を軽くしたり、ケアラーの権利を守るための対策をより充実させていく必要があります。例えば、相談窓口の設置や、一時的にケアを代行してくれるサービスの提供、金銭的な支援、ケアラー同士が交流できる場の提供など、ケアラーの多様なニーズに応じた、きめ細やかな支援体制の構築が不可欠です。ケアラーが安心して支援を続けられるよう、社会全体で支えていくことが大切です。

ケアラーの現状

家族や親族、近しい人の介護や介助を担う人のことを、私たちは「世話をする人」と呼びます。世話をする人の現状は、残念ながら楽観できるものではありません。多くの世話をする人は、介護や介助に多くの時間を割くため、自分の仕事や地域での活動、趣味などを諦めざるを得ない状況に置かれています。自分の時間を自由に使うことが難しく、社会とのつながりも薄れてしまうことがあります。

また、介護や介助の肉体的、精神的な負担は大きく、常にストレスや疲労、睡眠不足に悩まされている人も少なくありません。このような状況は、世話をする人の心身の健康を損ない、健康問題を引き起こす大きな要因となっています。世話をする人自身の健康状態が悪化してしまうと、介護や介助を続けること自体が困難になる可能性もあります。

さらに、世話をする人は社会的に孤立しやすく、誰にも相談できずに一人で悩みを抱え込んでしまうケースも少なくありません。周囲の理解や支援が不足していることも、世話をする人の負担を増大させる要因となっています。介護や介助をしていることを知られていない場合、周囲の人は大変さに気づかず、十分な配慮がなされないこともあります。

世話をする人が安心して介護や介助を続けられるようにするためには、社会全体で支える仕組みを作っていくことが大切です。行政による支援の充実だけでなく、地域社会で世話をする人への理解を深める活動や、企業が世話をする人を支援する制度を導入するなど、様々な方法で支えていく必要があります。世話をする人が孤立することなく、必要な支援を受けながら、自分自身の生活も大切にできる社会を目指していくべきです。

| 世話をする人の現状 | 課題 | 結果 | 必要な対策 |

|---|---|---|---|

| 多くの時間を介護や介助に費やす | 仕事、地域活動、趣味などを諦める。 自分の時間が持てない。 社会とのつながりが希薄になる。 |

孤立感 | 社会全体の支援体制 行政の支援 地域社会の理解促進 企業の支援制度 |

| 肉体的、精神的負担が大きい | ストレス、疲労、睡眠不足 | 世話をする人自身の健康悪化 介護/介助の継続困難 |

社会全体の支援体制 行政の支援 地域社会の理解促進 企業の支援制度 |

| 社会的に孤立しやすい | 相談相手がおらず、一人で悩みを抱え込む。 周囲の理解不足。 |

孤立感 | 社会全体の支援体制 行政の支援 地域社会の理解促進 企業の支援制度 |

ケアラーへの支援

介護をする人は、常に心身の負担を抱えています。そのため、様々な角度からの温かい支えが必要です。まず、介護の負担を軽くするために、具体的なサービスを充実させることが大切です。介護をする人が一時的に休めるよう、代わりに介護をしてくれるサービスや、自宅で介護サービスを受けられる制度、日帰りで施設に通うサービスなどを利用しやすくすることで、介護をする人が休息したり、気分転換したりする時間を確保できます。

また、介護の専門知識や技術を学ぶための研修会や、同じように介護をしている人たちと交流できる場を設けることも重要です。介護に関する正しい知識や技術を身につけることで、介護の質を高められるだけでなく、介護をする人の不安や孤独感を和らげることができます。

金銭的な支援も欠かせません。介護のために仕事を辞めたり、収入が減ったりする人もいます。生活の不安を抱えることなく介護を続けられるよう、経済的な支えが必要です。行政による金銭的な補助制度や、会社が介護をする人を支援する制度などを整え、経済的な負担を軽くすることが求められます。

介護をする人が安心して介護を続けられるよう、社会全体で支える仕組みをより強くしていくことが大切です。気軽に相談できる窓口を設けたり、必要な情報を分かりやすく伝えたりすることで、介護をする人が一人で抱え込まずに、いつでも誰かに頼ることができる環境を作ることが必要です。周りの理解と協力が、介護をする人の大きな支えとなるでしょう。

| 支援の種類 | 具体的な内容 | 目的 |

|---|---|---|

| サービスの充実 | 一時的な休息のための代替介護サービス、在宅介護サービス、日帰り施設サービス | 介護者の休息・気分転換 |

| 学習・交流の場の提供 | 介護に関する研修会、介護者同士の交流会 | 介護の質向上、不安や孤独感の軽減 |

| 金銭的支援 | 行政による補助金制度、企業による支援制度 | 経済的負担の軽減 |

| 相談支援 | 相談窓口の設置、情報提供 | 孤立を防ぎ、いつでも頼れる環境づくり |

社会の役割

人々がお互いを支え合う社会を作るためには、介護をする人を支える仕組みが欠かせません。介護をする人の存在とその大切さを、社会全体で理解し、認めていく必要があります。なぜなら、介護をする人は、家族だけでなく社会全体にとっても、なくてはならない存在だからです。献身的に尽くす彼らの活動のおかげで、多くの人々が支えられています。介護をする人への偏見や不当な扱いをなくし、彼らが大切にされる社会を作ることが、何よりも重要です。

会社もまた、介護をする人を支える上で、大切な役割を担っています。介護をする人が仕事と介護を両立できるよう、介護のための休暇制度や、勤務時間を柔軟に調整できる制度などを整える必要があります。介護休暇は、家族の介護や病気、けがなどの場合に、介護をする人が休みを取れるようにする制度です。また、勤務時間を調整できる制度は、介護の状況に合わせて、始業時刻や終業時刻などを変えられるようにする制度です。これらの制度は、介護をする人が安心して働き続けられる環境を作る上で、とても大切です。

地域社会でも、介護をする人を支えるための繋がりを作ることが大切です。地域の人々が介護をする人の状況を理解し、お互いに助け合うことで、介護をする人が孤立することを防ぎ、負担を軽くすることができます。例えば、近所の人がお互いに様子を見守ったり、買い物を手伝ったり、一時的に介護を代わったりするなど、様々な方法で支え合うことができます。また、地域には、介護に関する相談窓口や、介護サービスの情報提供を行う機関など、様々な支援体制があります。これらの支援体制を積極的に活用することも重要です。

行政、会社、そして地域社会が協力し合い、介護をする人を包括的に支える仕組みを作っていくことが、これからの社会にとって、とても重要な課題です。みんなで協力して、介護をする人が安心して暮らせる、温かい社会を築いていく必要があります。

| 主体 | 役割 | 具体的な行動 |

|---|---|---|

| 社会全体 | 介護をする人の存在とその大切さを理解し、認める | 偏見や不当な扱いをなくし、介護をする人を大切にする |

| 会社 | 仕事と介護の両立を支援する | 介護休暇制度、フレックスタイム制などを整える |

| 地域社会 | 介護をする人を支えるための繋がりを作る | 見守り、買い物支援、一時的な介護代行、相談窓口や情報提供機関の活用 |

| 行政、会社、地域社会 | 協力して包括的な支援体制を作る | 介護をする人が安心して暮らせる温かい社会を築く |

今後の展望

これからますます人々の寿命が延び、支えを必要とする人が増える中で、介護をする人の支えは、社会全体にとって大きな課題となります。年を重ねていくことや、体が不自由な人が地域で暮らしやすいようにしていく取り組みが進むにつれて、介護をする人の役割は更に重要になっていきます。介護をする人が安心して続けられるように、地域全体で支え合う仕組みをもっと強くしていく必要があります。

具体的には、介護をする人を支えるための法律を整えたり、援助の質を高めたり、介護をする人の学びを支えたりすることが大切です。そして、新しい技術を活用していくことも重要です。例えば、遠く離れた場所から診察を受けられるしくみや、介護を手伝う機械を導入することで、介護をする人の負担を軽くすることが期待されます。

介護をする人が、人生のそれぞれの時期で、自分らしく生きられるように、様々な必要性にあわせた、臨機応変な支えの仕組みを作っていく必要があります。介護をする人の支えは、介護を受ける人の暮らしの質を高めるだけでなく、地域社会全体の活力を維持していくことにもつながる大切な取り組みです。誰もが安心して支えを受け、支える人も安心して続けられる地域を作るために、みんなで力を合わせていくことが大切です。

| 課題 | 解決策 | 目的 |

|---|---|---|

| 高齢化社会における介護者支援の必要性 |

|

|