老老介護の実態と課題

介護を学びたい

先生、「老老介護」って高齢者が高齢者を介護することですよね?具体的にどんな問題があるんですか?

介護の研究家

そうだね、高齢者が高齢者を介護する状態のことだよ。問題としては、介護する側も高齢なので、体力的にきつくなってしまうことや、精神的な負担も大きいことが挙げられるね。共倒れのリスクもあるんだよ。

介護を学びたい

共倒れって、介護する側も介護される側も、両方とも状態が悪くなってしまうことですか?

介護の研究家

その通り。介護する高齢者が、介護の負担で体調を崩したり、精神的に参ってしまったりして、結果として自分も介護が必要になってしまう状況を指すんだ。介護する側が倒れてしまうと、介護される側も困ってしまうよね。

老老介護とは。

「介護」と「介助」といった言葉に関連して、『老老介護』について説明します。『老老介護』とは、お年寄りの方がお年寄りの方の面倒を見ることを指します。多くの場合、65歳以上の夫婦や親子、兄弟姉妹の間で見られる相互の助け合いが『老老介護』と呼ばれています。この場合、お世話をする側もされる側もお年寄りです。たとえば、高齢になった子どもがさらに高齢になった親の介護をする場合や、自分自身も介護が必要な状態にもかかわらず、配偶者や兄弟姉妹の介護をする場合などが挙げられます。厚生労働省が2000年に行った調査によると、60代では23.6%、70代では17.1%の人が介護をする立場にあることが分かりました。このような『老老介護』は、平均寿命が延びたことなどによる高齢化の進展によって生じています。体力面でも精神面でも負担の大きい介護をお年寄りが担うという点で、いわゆる『共倒れ』や介護による過労死の危険性といった現実的な問題が起こり得ます。

老老介護とは

老老介護とは、高齢者が高齢の家族を介護する状態を指します。これは、配偶者、兄弟姉妹、または子どもなど、様々な家族関係において見られます。例えば、高齢の妻がさらに高齢の夫を介護する、高齢の娘が高齢の母親を介護する、あるいは高齢の兄弟姉妹が互いに助け合って生活するといった状況が考えられます。

このような老老介護は、介護する側、される側双方にとって大きな負担となります。介護する高齢者は、自身の体力や健康状態の衰えを感じながらも、懸命に介護を続けなければなりません。買い物や食事の準備、入浴の介助、排泄の世話など、肉体的な負担は相当なものです。さらに、介護に費やす時間や労力によって、自分の自由な時間が制限され、精神的なストレスも蓄積されていきます。場合によっては、介護による疲労やストレスから、介護者の健康状態が悪化してしまうこともあります。

一方、介護される高齢者も、家族に負担をかけているという申し訳なさや、自分の衰えに対する不安など、複雑な感情を抱えることがあります。特に、認知症を患っている場合は、介護者に暴言を吐いたり、徘徊したりといった行動が見られることもあり、介護の困難さを増大させる要因となります。

厚生労働省の調査結果によると、既に2000年の時点で、60歳代では約4人に1人、70歳代では約6人に1人が介護を担っていることが明らかになっています。高齢化が進むにつれて、老老介護の割合は増加の一途をたどっており、社会全体でこの問題に取り組む必要性が高まっています。介護する高齢者、される高齢者双方を支えるためには、地域包括支援センターなどによる相談支援体制の充実や、訪問介護サービス、デイサービスなどの在宅介護サービスの拡充が不可欠です。また、介護保険制度の活用方法に関する情報提供や、介護者の負担を軽減するためのレスパイトケアの普及なども重要な課題と言えるでしょう。

| 老老介護とは | 高齢者が高齢の家族を介護する状態 |

|---|---|

| 具体例 |

|

| 老老介護の負担 |

|

| 現状 | 2000年時点で60代で約4人に1人、70代で約6人に1人が介護を担っている |

| 必要な対策 |

|

老老介護の現状

いまの世の中は、どんどんお年寄りが増えてきています。それにともなって、お年寄りがお年寄りの世話をしている、いわゆる「老老介護」が大きな問題になっています。家族のかたちが小さくなり、子どもが少なくなる中で、お世話をできる家族の人数が限られています。その一方で、世話をしてもらう必要のあるお年寄りは増える一方です。

このようなことから、年老いた夫婦、親子、兄弟姉妹の間で、お世話をしなければならないことが多くなっています。特に、高齢の奥さんが、さらに高齢のご主人のお世話をしている「老妻介護」は、深刻な問題として知られています。お世話をしている奥さんの健康が悪くなったり、二人とも倒れてしまう危険も心配されています。

お世話をしている方は、体だけでなく心も疲れてしまうことがあります。毎日、24時間体制でのお世話は重労働であり、自分の時間を持つのが難しくなります。また、介護費用の負担も大きく、生活が苦しくなることもあります。誰にも相談できずに一人で悩みを抱え込んでしまう方も少なくありません。

さらに、いなかでは、お世話を助けてくれる事業所が足りなかったり、行くのが大変なところもあります。そのため、「老老介護」をしている家族への支援が十分に届いていないのが現状です。行政による在宅介護サービスの充実や、地域包括支援センターによる相談支援体制の強化など、「老老介護」世帯を支える仕組みづくりが急務となっています。周りの家族や地域社会の理解と協力も必要不可欠です。高齢者が安心して暮らせることができるよう、みんなで支え合う社会を作っていくことが大切です。

| 現状 | 課題 | 対策 |

|---|---|---|

| 高齢化の進展に伴い、老老介護が増加。 家族形態の変化により、介護を担う家族の人数が減少。 高齢の妻が夫の介護を行う「老妻介護」の増加。 |

介護者の心身の負担(24時間体制、費用負担、孤立) 二人とも倒れてしまうリスク 地方における介護サービスの不足とアクセス困難 老老介護世帯への支援不足 |

在宅介護サービスの充実 地域包括支援センターによる相談支援体制強化 老老介護世帯支援のための仕組みづくり 家族や地域社会の理解と協力 支え合う社会づくり |

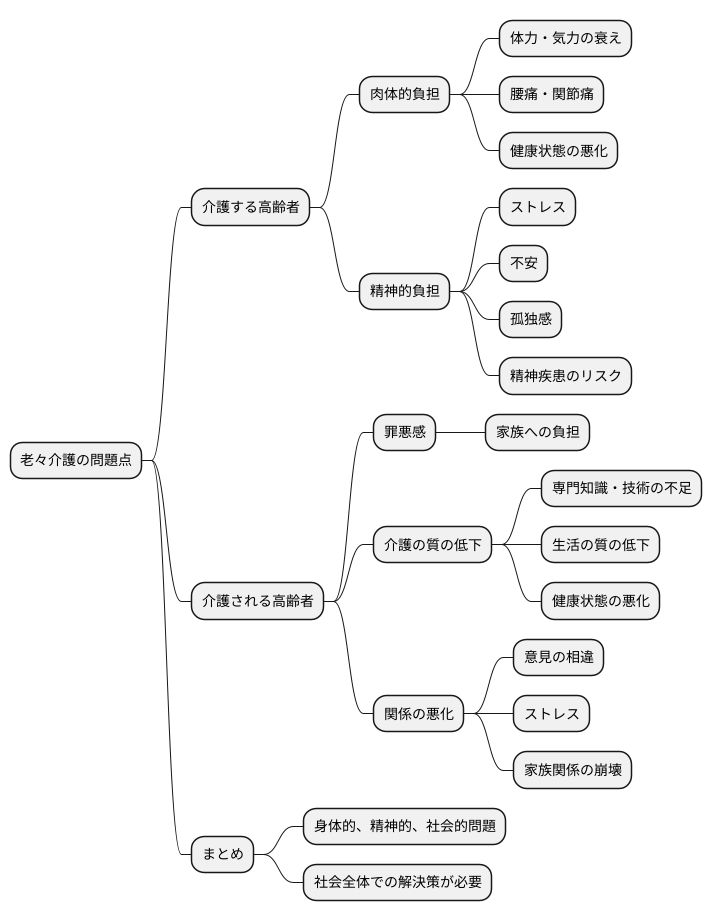

老老介護の問題点

老々介護は、高齢者が高齢者を介護する状況を指し、介護する側とされる側の双方に様々な問題を引き起こす可能性があります。まず、介護を行う高齢者には、肉体的負担が大きくのしかかります。年齢を重ねるにつれて体力や気力は自然と衰え、長時間の介護は腰痛や関節痛といった体の痛みを悪化させる原因となります。慢性的な痛みを抱えながら介護を続けなければならない場合もあり、介護者の健康状態が悪化する大きな要因となります。さらに、肉体的な負担だけでなく、精神的な負担も無視できません。介護によって生じるストレスや不安、孤独感は、介護者の心を深く傷つけ、精神的な病気を引き起こす可能性もあります。

一方、介護を受ける高齢者にも様々な問題が生じます。家族である高齢者に負担をかけているという罪悪感は、介護を受ける高齢者の心に重くのしかかり、日常生活を送る上での大きな負担となる可能性があります。また、高齢者による介護は、専門的な知識や技術が不足している場合もあり、介護の質の低下に繋がりかねません。質の低い介護は、被介護者の生活の質を低下させるだけでなく、適切なケアが受けられないことにより健康状態が悪化するリスクも高まります。さらに、介護をめぐる意見の相違や、介護によるストレスから介護者と被介護者の関係が悪化するケースも少なくありません。関係の悪化は、家族関係の崩壊に繋がりかねない深刻な問題です。このように、老々介護は、介護者と被介護者の双方にとって、身体的、精神的、社会的な様々な問題を抱える可能性がある深刻な問題であり、社会全体で解決策を探っていく必要があります。

老老介護への対策

高齢化が進む中で、高齢の配偶者や子供が、さらに高齢の親や配偶者の介護を行う「老老介護」が深刻な問題となっています。老老介護は、介護する側、される側双方にとって大きな負担となるため、様々な対策が必要です。

まず、介護保険制度の充実が重要です。訪問介護やデイサービス、ショートステイといったサービスの利用料の負担軽減や、サービス内容の多様化によって、在宅介護を支える必要があります。また、地域包括支援センターの役割も重要です。高齢者の暮らしを地域全体で支える体制を強化し、必要な情報提供やサービス調整を迅速に行えるようにする必要があります。これらのサービスを積極的に活用することで、介護者の身体的、精神的な負担を軽減し、被介護者の生活の質の向上に繋げることが期待できます。

さらに、介護者の精神的な支えも欠かせません。介護に悩む人が気軽に相談できる窓口の設置や、同じ境遇にある介護者同士が交流し、情報交換や気持ちの分かち合いができる場の提供が重要です。孤立しがちな介護者の心の負担を軽減し、介護を継続していくための支えとなるでしょう。

技術革新による貢献も期待されています。介護ロボットの導入による、移動や入浴などの身体的な負担の軽減や、情報通信技術を活用した見守りシステムの導入による、安否確認の負担軽減など、様々な可能性が考えられます。これらの技術を積極的に活用することで、介護の効率化、負担軽減を進めることができます。

老老介護への対策は、行政、医療機関、介護事業者、そして地域住民、それぞれの努力だけでは解決できません。関係者全体が連携し、高齢者が安心して生活できる地域社会を築いていくことが重要です。高齢者が住み慣れた地域で、自分らしく、そして安心して生活を続けられるよう、多角的な視点からの対策が必要です。

| 対策の分類 | 具体的な対策 | 期待される効果 |

|---|---|---|

| 介護保険制度の充実 | 訪問介護、デイサービス、ショートステイなどのサービス利用料の負担軽減、サービス内容の多様化 | 在宅介護の支援、介護者の身体的・精神的負担軽減、被介護者の生活の質向上 |

| 地域包括支援センターの役割強化 | 地域全体で高齢者の暮らしを支える体制強化、必要な情報提供やサービス調整の迅速化 | – |

| 介護者の精神的な支援 | 相談窓口の設置、介護者同士の交流の場の提供 | 介護者の心の負担軽減、介護継続の支援 |

| 技術革新の活用 | 介護ロボットの導入による身体的負担の軽減、情報通信技術を活用した見守りシステムによる安否確認の負担軽減 | 介護の効率化、負担軽減 |

| 関係者全体の連携 | 行政、医療機関、介護事業者、地域住民の連携による地域社会の構築 | 高齢者が安心して生活できる地域社会の実現 |

将来の展望

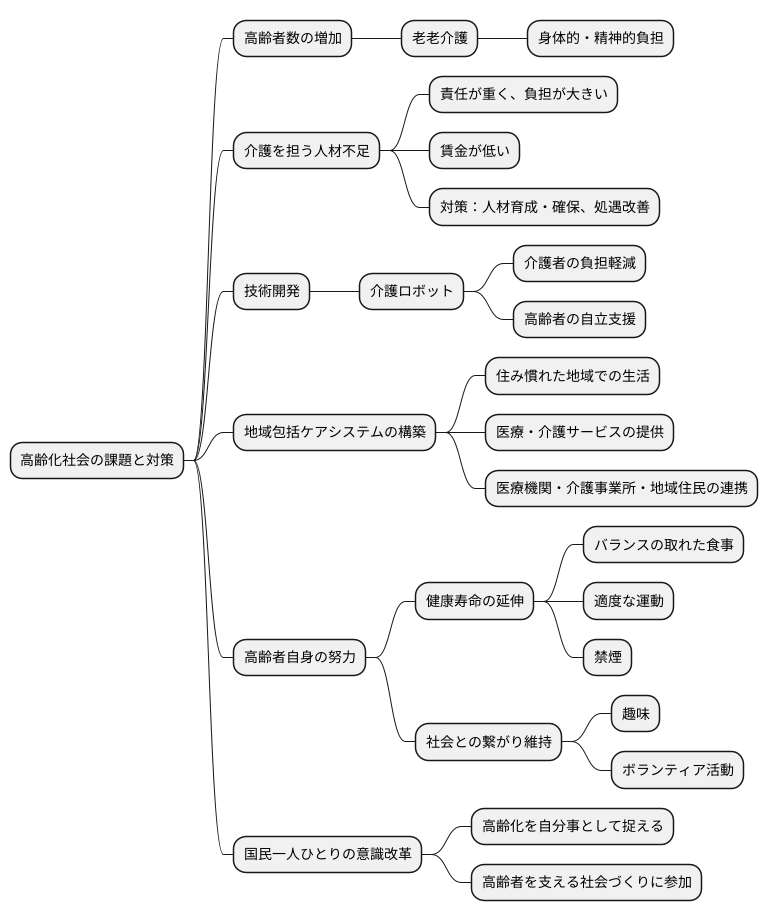

我が国は、これまで経験したことのない速さで高齢化が進んでいます。高齢者の数は増加の一途をたどり、老老介護といった言葉も、もはや珍しくなくなりました。高齢の配偶者や子供が、さらに高齢の親や配偶者の介護を担うという状況は、身体的にも精神的にも大きな負担となっています。この問題は、今後ますます深刻化していくことが予想され、社会全体で高齢者を支える体制を早急に整える必要があります。

まず、介護を担う人材の育成と確保は喫緊の課題です。介護の仕事は、責任が重く、肉体的にも精神的にも負担が大きいにもかかわらず、賃金が低いなどの理由から、人材不足が深刻化しています。より働きやすい環境を整備し、処遇改善を進めることで、優秀な人材を確保し、質の高い介護サービスを提供できる体制を構築していく必要があります。また、介護ロボットなどの技術開発も重要です。これらの技術は、介護者の負担を軽減し、高齢者の自立を支援する上で大きな役割を果たすと期待されています。

さらに、地域包括ケアシステムの構築も欠かせません。高齢者が住み慣れた地域で、必要な医療や介護サービスを受けながら、安心して生活を続けられるように、医療機関、介護事業所、地域住民などが連携して、地域全体で高齢者を支える仕組みが必要です。

高齢者を支えるためには、社会全体の取り組みだけでなく、高齢者自身の努力も重要です。健康寿命を延ばすためには、バランスの取れた食事、適度な運動、禁煙など、健康的な生活習慣を心がけることが大切です。また、趣味やボランティア活動など、社会との繋がりを維持することも、健康寿命の延伸に繋がります。

高齢者が健康で生きがいを持って暮らせる社会を実現するためには、国民一人ひとりの意識改革が必要です。高齢化は、他人事ではなく、自分自身の問題として捉え、高齢者を支える社会づくりに積極的に参加していくことが大切です。高齢者も若者も、誰もが安心して暮らせる社会を目指して、共に協力し、より良い未来を築いていきましょう。