ケアマネージャーの役割と重要性

介護を学びたい

先生、「ケアマネージャー」って、介護サービスの調整をする人ですよね?でも、具体的にどんなことをするのかよく分かりません。

介護の研究家

そうだね、介護サービスの調整役っていうのは大切な役割だね。例えば、お年寄りが自宅で生活するのに必要なサービス、例えば、お風呂のお手伝いや、お食事の配達、お家の掃除など、色々なサービスを組み合わせて、その人に合った計画を立てるんだよ。それが「ケアプラン」だね。

介護を学びたい

色々なサービスを組み合わせるんですか?どういったサービスがあるのか、どうやって組み合わせるのか難しそうですね。

介護の研究家

確かに最初は難しく感じるかもしれないけど、ケアマネージャーは、お年寄りや家族と話し合って、どんなことに困っているのか、どんな生活を送りたいのかを丁寧に聞いて、その人に合ったサービスを選ぶんだよ。そして、選んだサービスを組み合わせて、ケアプランを作るんだ。まるで、オーダーメイドの服を作るようにね。

ケアマネージャーとは。

「お世話を支える」という意味を持つ言葉である「介護」と「介助」について説明します。特に、「お世話を支える計画を作る人」という役割の人について詳しく見ていきます。この人たちは、「介護保険」という制度に基づいて、利用者が必要とするお世話を支えるサービスの調整を行う役割を担っています。正式には「介護支援専門員」と呼ばれ、サービス調整のことは「お世話を支える計画の管理」と言います。介護保険制度の中で、お世話を必要とする人と認定されたお年寄りやその家族の相談に乗り、今困っていることやこれからの課題を分析することも仕事の一つです。この課題分析のことを「評価」と言います。また、利用者本人の希望を聞き、その希望に合ったお世話を支える計画を作ることも仕事です。その他にも、市町村などの自治体や、お世話を支えるサービスを提供する事業者と連絡を取り合い、調整を続け、作った計画通りにサービスが提供されるように管理していくことも大切な仕事です。

ケアマネージャーとは

介護支援専門員、つまりケアマネージャーとは、高齢者が自分らしく生活を送れるよう、様々な形で支える専門家です。高齢になると、体や心の不調により、今まで当たり前に行っていた家事や外出が難しくなることがあります。このような状態になったとき、どのような介護サービスを利用すればよいか、本人や家族だけでは判断が難しい場合も少なくありません。ケアマネージャーは、このような高齢者やその家族の相談に乗り、適切な介護サービスの利用を支援します。

具体的には、まず利用者本人や家族と面談を行い、現在の状況や困っていること、どのような生活を送りたいかといった希望などを詳しく聞き取ります。そして、その内容を基に、一人ひとりに合ったケアプラン(居宅サービス計画)を作成します。ケアプランには、利用する介護サービスの種類や回数、費用などが具体的に記載されます。ケアプランの作成にあたっては、利用者の希望を最優先に考慮することはもちろん、利用可能な介護保険のサービス内容や限度額なども踏まえる必要があります。

ケアプランの作成後も、ケアマネージャーの仕事は終わりません。ケアプランに基づき、実際に介護サービスを提供する事業者との連絡調整を行います。定期的に利用者宅を訪問し、サービスが計画通りに提供されているか、状況に変化はないかなどを確認し、必要に応じてケアプランの見直しを行います。また、介護サービスの利用に関する費用の請求や支払いに関する手続きの支援も行います。ケアマネージャーは、利用者とサービス提供事業者との橋渡し役を担うことで、質の高い介護サービスが提供されるよう調整し、高齢者が安心して生活を送れるようサポートしています。高齢化が進む現代社会において、ケアマネージャーの担う役割は益々重要になっています。

ケアマネジメントの仕事内容

利用者の方々が安心して暮らせるよう、様々な面から支えるケアマネージャーの仕事は多岐に渡ります。まず初めに、利用者の方やそのご家族からの相談を受けます。現在の生活の様子、介護に関する要望、困っていることなどを丁寧に伺います。この聞き取り調査のことをアセスメントと言い、ケアプランを作るための土台となる大切な作業です。

次に、アセスメントの内容を基に、利用者の方に合ったケアプランを作成します。ケアプランには、どのような介護サービスを、いつ、どのくらいの回数利用するかなど、具体的な内容が記されます。作ったケアプランは、利用者の方やご家族に説明し、納得していただいた上で、サービスを提供する事業者との調整を行います。

サービス提供が始まってからも、ケアマネージャーの仕事は続きます。定期的に利用者の方の状態を確認し、ケアプランの内容が適切かどうかを評価します。そして、必要に応じて修正を行います。状況に応じて適切なサービスが提供されるよう、常に気を配ります。

ケアプランの作成や見直し以外にも、関係機関との連絡調整もケアマネージャーの大切な仕事です。病院や市役所、地域包括支援センターなど、様々な機関と連携を取りながら、利用者の方を支える体制を整えます。また、介護に関する様々な情報を提供することも重要な業務の一つです。介護保険制度の説明や、利用できるサービスの紹介など、利用者の方が適切な情報を得られるよう支援します。このように、ケアマネージャーは利用者の方が安心して生活を送れるよう、様々な角度から支えとなっています。

ケアプラン作成の重要性

介護を必要とする方の生活を支え、より良い暮らしを実現するためには、ケアプランの作成が非常に重要です。ケアプランとは、その方にとって最適な介護サービスの内容を具体的に示した計画書のことです。

ケアプランは、利用者一人ひとりの状態に合わせて作られる、いわばオーダーメイドの支援計画です。そのため、まずは利用者の方の心身の状態、住んでいる場所の環境、そしてご本人がどのような生活を送りたいかといった希望などを丁寧に伺います。現在の状況を詳しく把握することで、本当に必要な支援を見極めることができるのです。

ケアプランには、単にどのようなサービスを利用するかだけでなく、利用者の方が目指す生活の目標も明記されます。例えば、「一人で近所の店まで買い物に行けるようになりたい」「友人とのお茶会に再び参加したい」といった具体的な目標を設定することで、支援の方向性が明確になり、利用者の意欲向上にも繋がります。

そして、目標達成のためにはどのようなサービスが必要か、いつ、どのように提供するのか、誰が担当するのかなどを具体的に決めていきます。例えば、一人での外出が難しい方の目標が「一人で買い物に行けるようになる」であれば、自宅での歩行訓練や、介助者と一緒の外出練習などを計画に組み込みます。さらに、定期的に計画の見直しを行い、状況の変化に応じて内容を調整していくことも大切です。

ケアプランは、利用者ご本人、ご家族、そして介護サービスを提供する事業者など、関係者全員で共有されるべきものです。情報を共有し、連携することで、利用者中心の質の高い支援を提供することが可能になります。また、ケアプラン作成を通して、利用者ご本人が自身の生活や必要な支援について深く考える機会となり、主体的な生活を送るための第一歩となるでしょう。

関係機関との連携

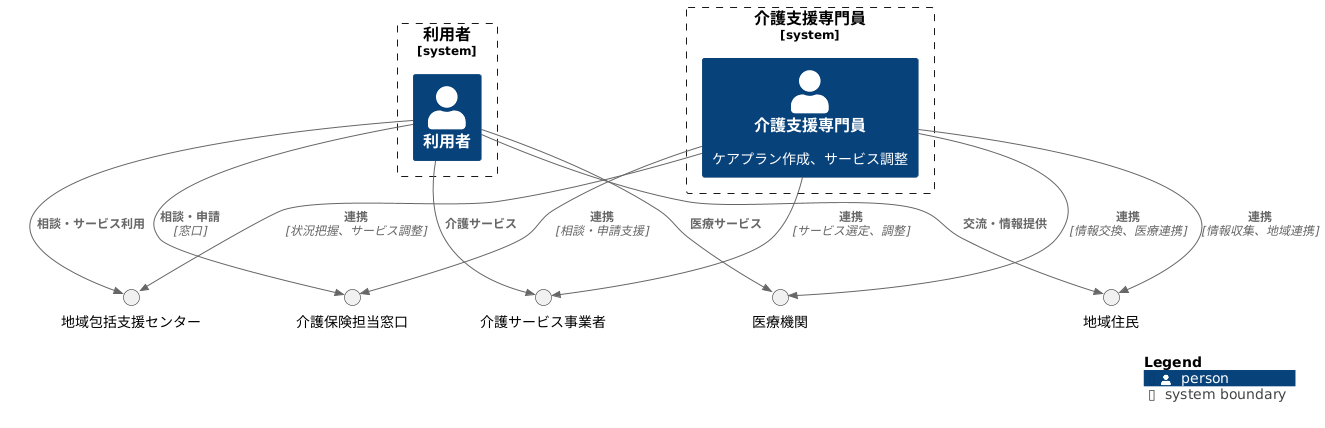

介護支援専門員は、利用者様に最適な介護サービスを提供するために、様々な関係機関と緊密に連携を取りながら業務を進めます。関係機関との連携は、利用者様にとって切れ目のない、総合的な支援を提供するために不可欠です。

まず、市町村の介護保険担当窓口は、介護保険制度に関する相談や申請手続きの窓口となるため、利用者様が介護サービスを利用する際の最初の窓口となります。介護支援専門員は、利用者様の状況に応じて、介護保険担当窓口への相談や申請手続きを支援します。

次に、地域包括支援センターは、高齢者の様々な相談に応じ、必要な支援につなげる役割を担います。介護支援専門員は、地域包括支援センターと連携し、利用者様の状況把握やサービス調整を行います。例えば、利用者様の自宅での生活を継続するために、地域包括支援センターが提供する介護予防サービスや生活支援サービスなどを活用します。

医療機関との連携も重要です。利用者様の健康状態を把握し、医療的なケアと介護サービスを適切に組み合わせるためには、主治医との情報交換が欠かせません。介護支援専門員は、定期的に主治医と連絡を取り、利用者様の病状の変化や必要な医療処置などを共有します。また、訪問看護ステーションや訪問リハビリテーション事業所といった医療系の介護サービス事業者とも連携し、利用者様の自宅での医療的なケアを支援します。

その他にも、通所介護事業所や訪問介護事業所、福祉用具貸与事業所など、様々な介護サービス事業者と連携し、利用者様のニーズに合わせたサービス提供を実現します。介護支援専門員は、各事業者のサービス内容や特徴を把握し、利用者様にとって最適な事業者を選定します。

さらに、地域住民との繋がりも大切です。地域住民の方々から寄せられる情報も、利用者様の状況把握に役立ちます。また、地域社会全体で高齢者を支える雰囲気づくりは、利用者様の生活の質の向上に繋がります。介護支援専門員は、地域住民との交流を深め、地域包括ケアシステムの構築にも貢献していきます。

相談支援の役割

介護を必要とする方やそのご家族にとって、相談支援専門員(ケアマネジャー)は心強い味方です。 相談支援専門員は、様々な悩みや不安を打ち明けられる相談窓口としての役割を担っています。

相談内容は介護保険制度に関する手続きやサービス内容に限らず、日常生活における困りごと全般に及びます。 例えば、食事の準備や掃除、洗濯といった家事の負担軽減について、あるいは入浴や排泄といった身体介護に関することなど、些細な事でも気軽に相談できます。また、介護サービスの利用方法や費用についても、分かりやすく説明します。

相談支援専門員は、相談者の立場に寄り添い、じっくりと話を聞き、抱えている問題や状況を丁寧に把握します。 そして、その方に合った適切な助言や必要な情報を提供することで、精神的な支えにもなります。 介護をするご家族の負担軽減や、介護される方の尊厳を保ちながら、その人らしい生活を送れるようサポートします。

さらに、相談内容によっては、他の専門機関やサービスの紹介も行います。 例えば、医療機関、福祉用具の貸与事業者、地域包括支援センター、家事代行サービス事業者など、様々な関係機関と連携を図りながら、利用者にとって最適な支援体制を構築します。 相談支援専門員は、利用者が安心して地域で生活を送れるよう、多様な支援を提供する、地域社会において重要な役割を担っています。

ケアマネージャーの専門性

ケアマネジャーは、介護を必要とする方の暮らしを支える大切な役割を担っています。その仕事は、単に介護サービスの手配をするだけでなく、利用者一人ひとりの状況を丁寧に把握し、最適なケアプランを作成することにあります。ケアマネジャーは、介護支援専門員という国家資格を取得した専門家であり、幅広い知識と技術を身につけています。

まず、介護保険制度に関する法律や制度を深く理解していることが求められます。利用者に適切なサービスを提供するためには、制度の枠組みを理解し、その中で最大限に利用者の利益となるように支援していく必要があるからです。また、様々な介護サービスの種類や内容についても精通していなければなりません。訪問介護、通所介護、短期入所生活介護など、多様なサービスの特徴を理解し、利用者の状態や希望に合ったサービスを組み合わせることで、より効果的なケアプランを作成することができます。

さらに、高齢者の身体的・精神的な特徴に関する知識も重要です。加齢に伴う身体機能の低下や認知症などの精神的な変化を理解し、適切な対応をすることで、利用者の生活の質を高めることができます。医療に関する知識も必要です。医師や看護師などの医療関係者と連携し、利用者の健康状態を把握しながら、必要な医療サービスと介護サービスを調整していくことが求められます。

高い専門知識に加えて、ケアマネジャーにはコミュニケーション能力や問題解決能力、関係機関との調整能力なども必要です。利用者やその家族の話を丁寧に聞き、気持ちに寄り添いながら、信頼関係を築くことが大切です。また、様々な状況の中で発生する問題に対して、迅速かつ適切な対応をし、解決策を見出す能力も求められます。さらに、介護サービス事業者や医療機関、行政機関など、多くの関係機関と連携を取りながら、利用者のために必要なサービスを調整していく能力も欠かせません。ケアマネジャーは、常に学び続け、専門性を高める努力を続けることで、利用者のより良い暮らしを支えています。

| ケアマネジャーの役割 | 必要な知識・能力 |

|---|---|

| 利用者一人ひとりの状況を把握し、最適なケアプランを作成 | 介護保険制度に関する法律や制度の深い理解 |

| 適切なサービスの提供 | 様々な介護サービスの種類や内容に関する知識 |

| 利用者の生活の質を高める | 高齢者の身体的・精神的な特徴に関する知識 医療に関する知識 |

| 信頼関係を築き、問題解決、関係機関との調整 | コミュニケーション能力 問題解決能力 関係機関との調整能力 |

| 利用者のより良い暮らしを支える | 常に学び続け、専門性を高める努力 |