知っておきたい動脈硬化

介護を学びたい

先生、動脈硬化になると、介護や介助が必要になるって本当ですか?

介護の研究家

必ずしもそうとは限りません。動脈硬化は血管が硬くなる状態ですが、初期段階では自覚症状がない場合も多いです。進行すると様々な病気を引き起こす可能性があり、その病気によっては介護や介助が必要になることもあります。

介護を学びたい

じゃあ、どんな病気になったら介護や介助が必要になるんですか?

介護の研究家

動脈硬化が進むと、脳梗塞や心筋梗塞などの病気を引き起こす可能性があります。これらの病気で後遺症が残ってしまうと、身体が不自由になり、介護や介助が必要になることがあります。また、動脈硬化が足の血管に起きると、歩行が困難になり介助が必要となる場合もありますね。

動脈硬化とは。

「介護」と「介助」について説明する中で出てくる言葉、『動脈硬化』について説明します。動脈硬化とは、血管が年をとって硬くなってしまった状態のことです。

動脈硬化とは

動脈硬化とは、読んで字のごとく、動脈が硬くなってしまう病気です。私たちの体の中には、心臓から送り出された血液を全身に巡らせるための血管が網の目のように張り巡らされています。動脈は心臓から全身へ血液を運ぶ血管で、本来はゴムのようにしなやかで弾力性に富んでいます。しかし、様々な原因によって動脈の壁が厚く硬くなり、弾力性を失ってしまうことがあります。これが動脈硬化です。

動脈が硬くなると、血液の通り道が狭くなり、スムーズに流れにくくなります。まるで水道管に汚れが詰まって水の流れが悪くなるように、血液の流れが悪くなると、全身の臓器に必要な酸素や栄養が十分に届かなくなります。酸素や栄養が不足すると、臓器の働きが低下し、様々な体の不調が現れます。

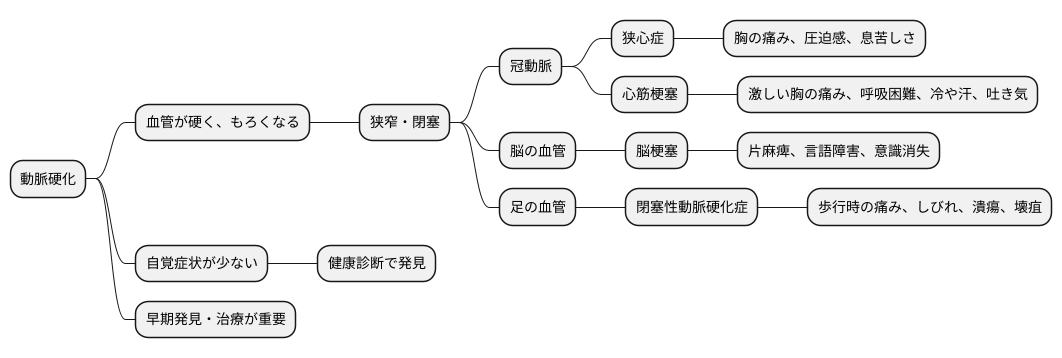

動脈硬化は、様々な病気を引き起こす原因となります。例えば、心臓に栄養を送る冠動脈が硬くなると、狭心症や心筋梗塞といった心臓病のリスクが高まります。また、脳に血液を送る血管が硬くなると、脳梗塞を引き起こす可能性があります。さらに、足に血液を送る血管が硬くなると、閉塞性動脈硬化症になり、足の壊疽(えそ)に至ることもあります。このように、動脈硬化は放置すると命に関わる危険な状態になる可能性があります。

怖いのは、動脈硬化は初期段階ではほとんど自覚症状がないことです。そのため、気づかないうちに病気が進行し、重症化してしまうケースも少なくありません。健康診断などで早期発見に努め、生活習慣の改善などを通して予防することが大切です。動脈硬化の主な原因には、食生活の乱れ、運動不足、喫煙、高血圧、糖尿病、脂質異常症などがあげられます。これらの危険因子を少しでも減らすように、日頃からバランスの取れた食事、適度な運動、禁煙などを心がけ、健康的な生活を送りましょう。規則正しい生活を送り、定期的に健康診断を受けることで、動脈硬化の予防、早期発見に繋がり、健康寿命を延ばすことに繋がります。

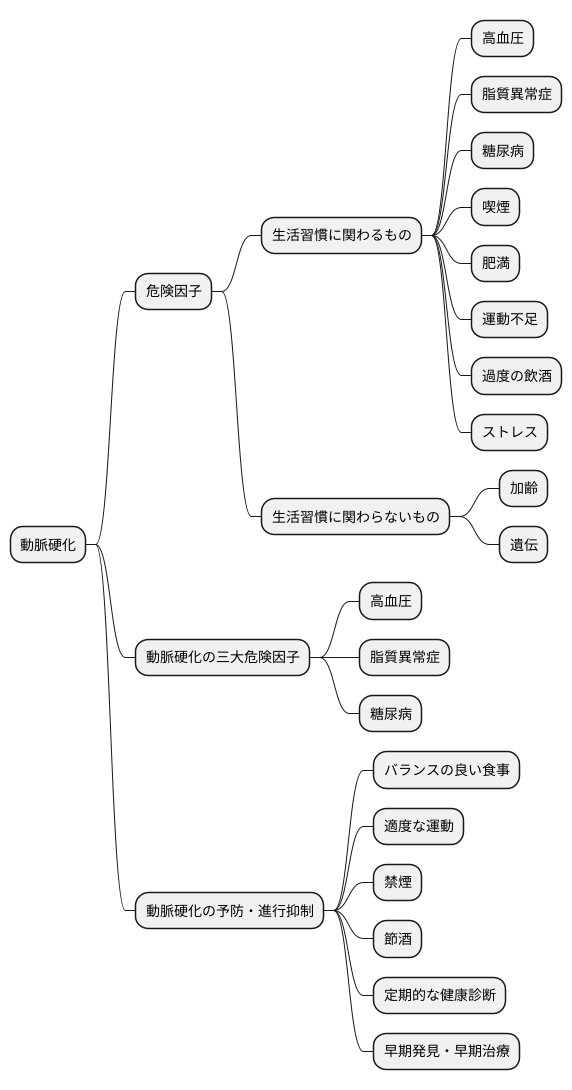

動脈硬化の危険因子

動脈硬化は血管の壁が厚く、硬くなってしまう病気で、加齢とともに誰にでも起こり得る現象です。しかし、その進行速度には個人差があり、様々な要因が影響します。これらの要因は危険因子と呼ばれ、大きく分けて生活習慣に関わるものと、そうでないものがあります。

生活習慣に関わる危険因子としては、まず高血圧が挙げられます。常に血管に高い圧力がかかり続けることで、血管の内壁が傷つき、動脈硬化を促進します。次に、脂質異常症も大きな危険因子です。血液中のコレステロールや中性脂肪が増加すると、血管の内壁にコレステロールが蓄積し、血管を狭く、硬くします。また、糖尿病も動脈硬化の進行を早めます。高血糖の状態が続くと、血管がもろくなり、傷つきやすくなります。さらに、喫煙は血管を収縮させ、血圧を上昇させるだけでなく、血管の内壁にも悪影響を与えます。そして、肥満は高血圧、脂質異常症、糖尿病などの危険因子を引き起こしやすく、動脈硬化のリスクを高めます。運動不足は血行を悪くし、過度の飲酒は血圧を上昇させ、中性脂肪を増やすため、どちらも動脈硬化を促進します。最後に、ストレスも血管を収縮させ、血圧を上昇させるため、注意が必要です。

生活習慣に関わらない危険因子としては、加齢や遺伝などが挙げられます。年齢を重ねるごとに血管は自然と老化し、弾力を失っていきます。また、家族に動脈硬化の患者がいる場合は、遺伝的に動脈硬化になりやすい体質である可能性があります。

これらの危険因子を複数持っている場合は、動脈硬化のリスクがさらに高まります。特に高血圧、脂質異常症、糖尿病の3つは、動脈硬化の三大危険因子と呼ばれ、特に注意が必要です。日頃からバランスの良い食事、適度な運動、禁煙、節酒などを心掛け、生活習慣を改善することで、これらの危険因子をコントロールし、動脈硬化の予防、進行抑制に繋げましょう。また、定期的な健康診断を受け、早期発見、早期治療に努めることも大切です。

動脈硬化の症状

動脈硬化は、自覚できる兆候がほとんどないため、知らないうちに進行していることが多い病気です。そのため、健康診断などで指摘されて初めて気づくというケースが少なくありません。動脈硬化自体は痛みやかゆみなどの直接的な症状を引き起こしませんが、血管が硬くもろくなることで様々な病気を引き起こす原因となります。

動脈硬化が進むと、血管の内側が狭くなったり、詰まったりします。心臓に栄養を送る血管(冠動脈)でこれが起こると、狭心症や心筋梗塞などの心臓病につながります。狭心症は、心臓の筋肉に十分な血液が送られないために、胸の痛みや圧迫感、息苦しさを感じます。特に運動時やストレスを感じた時に症状が現れやすいですが、安静にすると治まることが多いです。一方、心筋梗塞は冠動脈が完全に詰まってしまう状態で、激しい胸の痛みや呼吸困難、冷や汗、吐き気などの症状が現れます。心筋梗塞は命に関わる危険な状態であり、一刻も早い治療が必要です。

脳の血管に動脈硬化が起こると、脳梗塞のリスクが高まります。脳梗塞は、脳の血管が詰まったり破れたりすることで、脳の細胞に酸素や栄養が行き渡らなくなり、様々な神経障害を引き起こします。片方の腕や足に力が入らなくなったり、ろれつが回らなくなったり、意識を失ったりすることもあります。後遺症が残る場合もあり、早期の治療と適切なリハビリテーションが重要です。

また、足の血管に動脈硬化が起こると、閉塞性動脈硬化症を引き起こします。足の血管が狭くなったり詰まったりすることで、血液の流れが悪くなり、歩行時にふくらはぎや足の裏などに痛みやしびれが生じます。しばらく休むと症状が和らぐのが特徴ですが、重症化すると安静時にも痛みを感じたり、潰瘍や壊疽を起こす可能性もあります。

これらの症状が現れた場合は、動脈硬化がかなり進行している可能性があります。すぐに医療機関を受診し、適切な検査と治療を受けることが大切です。

動脈硬化の検査

動脈硬化は、血管の壁が厚く硬くなることで、血液の流れが悪くなる病気です。放っておくと、心筋梗塞や脳梗塞などの重大な病気を引き起こす可能性があります。早期発見、早期治療のためにも、定期的な検査が重要です。

動脈硬化の検査には、様々な方法がありますが、痛みを伴わず、比較的簡単に受けられる検査がいくつかあります。代表的な検査方法をいくつかご紹介します。

まず、血管年齢の測定です。これは、脈波の伝わる速さを測ることで、血管の硬さを評価する検査です。血管が硬くなると、脈波が伝わる速さが速くなります。測定結果は、実際の年齢ではなく、血管の状態を年齢に換算した数値で表されます。この数値が高い場合は、血管の老化が進んでいることを示します。

次に、頸動脈エコー検査です。首にある頸動脈は、脳に血液を送る重要な血管です。この検査では、超音波を使って頸動脈の状態を観察します。血管の壁の厚さや、プラークと呼ばれる脂肪の塊の有無などを確認することができます。プラークが大きくなったり、破れたりすると、脳梗塞のリスクが高まります。

最後に、ABI検査です。これは、腕と足首の血圧を測定し、その比を計算することで、足の血管の狭窄や閉塞の程度を評価する検査です。足首の血圧が腕の血圧よりも低い場合、足の血管が狭くなっている、あるいは詰まっている可能性があります。

これらの検査は、健康診断などで動脈硬化の疑いを指摘された場合や、高血圧、糖尿病、脂質異常症、喫煙などの動脈硬化の危険因子を持っている場合に、特に受けることをお勧めします。早期発見、早期治療によって、重大な病気の予防に繋げましょう。

| 検査方法 | 検査内容 | 目的 |

|---|---|---|

| 血管年齢測定 | 脈波の伝わる速さを測定 | 血管の硬さを評価 |

| 頸動脈エコー検査 | 超音波で頸動脈の状態を観察 | 血管の壁の厚さやプラークの有無を確認 |

| ABI検査 | 腕と足首の血圧を測定し、その比を計算 | 足の血管の狭窄や閉塞の程度を評価 |

動脈硬化の予防と治療

血管の壁が厚く硬くなる動脈硬化は、放っておくと心筋梗塞や脳卒中といった命に関わる病気を引き起こす可能性があります。ですが、日々の生活習慣を改善することで予防、進行を遅らせることが可能です。

まず、食事には気を配りましょう。野菜や果物、海藻、きのこなど、様々な食材をバランスよく食べることが大切です。特に、コレステロールや飽和脂肪酸の多い食品は控えめにしましょう。例えば、脂肪の多い肉、バター、ラードなどは摂り過ぎに注意が必要です。また、塩分の過剰摂取も高血圧につながり、動脈硬化を進行させるため、薄味を心がけましょう。減塩のための工夫として、だしや香辛料、酸味などを活用すると良いでしょう。

適度な運動も欠かせません。激しい運動である必要はなく、毎日30分程度の散歩や軽い体操などを続けることが効果的です。体を動かすことで血行が促進され、血管の健康が保たれます。

喫煙は血管を収縮させ、動脈硬化を促進する大きな要因となりますので、禁煙は必須です。受動喫煙にも注意が必要です。

質の高い睡眠とストレスをためない生活も大切です。十分な睡眠時間を確保し、趣味やリラックスできる時間を持つなど、ストレスを上手に解消する方法を見つけましょう。

すでに動脈硬化と診断されている方は、医師の指示に従って治療を進めることが重要です。血圧を下げる薬やコレステロールを下げる薬、血液をサラサラにする薬など、症状に合わせた薬が処方されます。自己判断で服薬を中止せず、医師の指示を守りましょう。医師や看護師、管理栄養士などの専門家から生活指導を受けることも大切です。

動脈硬化は、毎日の生活習慣の積み重ねが大きく影響する病気です。健康的な生活を心がけることで、動脈硬化を予防し、健康で長生きできる可能性を高めることができます。

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 食事 |

|

| 運動 | 毎日30分程度の散歩や軽い体操など |

| 喫煙 | 禁煙、受動喫煙の回避 |

| 睡眠とストレス | 十分な睡眠、ストレス解消(趣味、リラックスタイムなど) |

| 医療 | 医師の指示に従った治療、服薬、生活指導 |