在宅介護支援センター:家族の支え

介護を学びたい

在宅介護支援センターって、どんなことをしてくれるところですか?

介護の研究家

寝たきりのお年寄りなどの介護をしている家族を支えるための相談窓口だよ。介護の相談に乗ってくれたり、福祉用具を紹介してくれたりするんだ。

介護を学びたい

相談料はかかるんですか?あと、利用するには何か手続きが必要ですか?

介護の研究家

相談料は無料だよ。手続きについては、在宅サービスを受けるための申請を代行してくれたり、ケアマネージャーがいる場合は介護保険の利用申請も代行してくれるんだ。気軽に近くの市町村の高齢者福祉担当窓口に問い合わせて場所を確認し、相談してみるといいよ。

在宅介護支援センターとは。

寝たきりのお年寄りなどがいらっしゃるご家族のために、「在宅介護支援センター」という施設があります。ここでは、介護福祉士や看護師といった専門家が常駐し、介護についての様々な相談を受け付けています。福祉用具の紹介や展示も行っています。相談は1日中いつでも受け付けており、費用はかかりません。また、ご家族やお年寄りの代わりに、在宅サービスを受けるための手続きもしてくれます。ケアマネージャーがいる場合は、介護保険の利用申請も代行してくれます。「在宅介護支援センター」の場所は、お住まいの市町村の高齢者福祉担当窓口にお問い合わせください。

在宅介護支援センターとは

在宅介護支援センターは、高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう、様々なサービスを提供する公的な窓口です。利用は無料で、専門知識を持つ職員が、介護に関する様々な悩みに対応してくれます。

例えば、介護が必要になったけれど、どうすれば良いか分からない、といった相談に親身になって乗ってくれます。介護保険の申請方法やサービス内容についても、丁寧に説明してくれます。また、ケアマネージャーと呼ばれる介護支援専門員が、利用者の状態や希望に合ったケアプランを作成します。このケアプランに基づいて、訪問介護やデイサービスなどの適切な介護サービスを受けられるよう手配を行います。

在宅介護支援センターは、地域包括支援センターの中核機関として、様々な機関と連携しています。例えば、病院や地域活動支援センター、ボランティア団体などとの繋がりを持ち、必要なサービスを繋ぐ役割を担っています。そのため、介護保険サービスだけでなく、介護保険外のサービスについても相談に乗ってくれます。

さらに、夜間や休日でも対応している窓口を設けているセンターもあります。急な容態の変化や、困ったことが起きた際に、すぐに相談できる体制を整えているので、心強い味方と言えるでしょう。このように、在宅介護支援センターは、高齢者やその家族が安心して在宅生活を送れるように、様々な形で支えています。住み慣れた地域で、自分らしく暮らし続けたいと願う高齢者にとって、在宅介護支援センターは、頼りになる存在です。

主なサービス内容

在宅介護支援センターでは、介護に関する様々な相談を受け付けています。介護が必要になったばかりで、何から始めたら良いのかわからない、といった相談はもちろん、既に介護をしている方からの、介護の負担を軽減したい、といった相談にも応じています。具体的な相談内容としては、介護保険の申請手続きや、適切な介護サービス事業者の選定などが挙げられます。

また、介護方法の指導も行っています。経験豊富なケアマネジャーが、個々の利用者の状態に合わせた、最適な介護方法をアドバイスします。例えば、身体の動かし方や、食事の介助方法、排泄の介助方法など、日常生活における様々な動作について、具体的な指導を受けることができます。さらに、介護用品の使い方についても丁寧に説明してくれるので、安心して利用できます。

福祉用具の選定や住宅改修に関するアドバイスも在宅介護支援センターの重要なサービスです。利用者の状態や住宅環境に合わせて、適切な福祉用具を紹介してくれます。車椅子や歩行器、ベッドなど、様々な福祉用具の中から、利用者に最適なものを選ぶことができます。また、住宅改修についても、手すりの設置や段差の解消など、具体的な提案を受けることができます。これらのサービスを通して、利用者の自宅での生活をより安全で快適なものにすることができます。

さらに、在宅介護支援センターは、地域の高齢者同士の交流の場を提供するなど、高齢者の社会参加を促進する役割も担っています。例えば、趣味教室や体操教室などを開催し、高齢者が地域社会との繋がりを維持できるよう支援しています。このような活動を通して、高齢者の孤立を防ぎ、心身ともに健康な生活を送れるようにサポートしています。在宅介護支援センターは、これらのサービスを通して、高齢者とその家族が安心して暮らせる地域社会の実現に貢献しています。

| サービス内容 | 詳細 |

|---|---|

| 相談 | 介護全般に関する相談(介護保険申請手続き、介護サービス事業者の選定など) |

| 介護方法の指導 | 個々の利用者の状態に合わせた最適な介護方法のアドバイス(身体の動かし方、食事・排泄の介助方法、介護用品の使い方など) |

| 福祉用具の選定・住宅改修に関するアドバイス | 利用者の状態や住宅環境に合わせた適切な福祉用具(車椅子、歩行器、ベッドなど)の紹介、住宅改修(手すりの設置、段差の解消など)の提案 |

| 地域の高齢者同士の交流の場の提供 | 趣味教室や体操教室などを開催し、高齢者の社会参加を促進 |

相談窓口としての役割

介護にまつわる悩みは、実に様々です。家族の性格や生活環境、病気の状態によって、抱える問題はそれぞれ異なります。介護を始めたばかりで、何から手をつけていいのかわからない、今の介護の方法が本当に合っているのか不安、今後の介護生活に経済的な心配があるなど、一人ひとりの状況は千差万別です。このような様々な悩みに寄り添い、解決の道を共に探してくれるのが、在宅介護支援センターです。

在宅介護支援センターは、相談窓口としての重要な役割を担っています。介護に関するあらゆる相談に、無料で応じてくれます。例えば、介護保険の申請手続きやサービス内容、利用できるサービスの種類、費用のことなど、制度に関する疑問を解消してくれます。また、介護サービス事業所の紹介や、ケアマネージャーの選定、自宅での介護方法のアドバイス、介護用品の情報提供なども行ってくれます。些細なことでも、一人で悩まずに相談することで、気持ちが楽になり、新たな視点が見えてくることもあります。

相談は無料なので、気軽に利用してみましょう。電話や面談で相談できます。面談の場合は、事前に予約が必要な場合もあるので、まずは電話で問い合わせてみましょう。センターの職員は、介護の専門家です。親身になって話を聞いてくれ、状況に合わせた適切なアドバイスをしてくれます。また、必要に応じて、他の関係機関との連携も行ってくれます。例えば、地域包括支援センターや、医療機関、福祉サービス事業所などとの橋渡し役も担ってくれます。一人で抱え込まずに、まずは相談することで、解決への第一歩を踏み出せるはずです。

| 在宅介護支援センターの役割 | 内容 |

|---|---|

| 相談窓口 | 介護に関するあらゆる相談(介護保険、サービス内容、費用など)に無料で対応 |

| 情報提供・紹介 | 介護サービス事業所、ケアマネージャー、介護用品、自宅での介護方法などの情報提供 |

| 助言・支援 | 状況に合わせた適切なアドバイス、他の関係機関(地域包括支援センター、医療機関など)との連携 |

| 相談方法 | 電話、面談(要予約) |

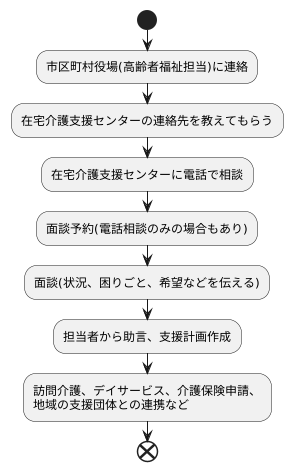

利用方法

住み慣れた我が家で安心して暮らすために、在宅介護支援センターは様々な手助けを提供しています。その利用方法はとても簡単です。まず、お住まいの市区町村役場にある高齢者福祉担当の窓口に連絡してみましょう。電話や窓口で、お近くの在宅介護支援センターの場所や連絡先を教えてもらえます。地域包括支援センターと呼ぶ場合もありますので、覚えておくと良いでしょう。

センターの連絡先が分かったら、直接電話をかけて相談したい内容を伝え、面談の予約を取りましょう。電話での相談だけでも対応してくれる場合もあります。面談では、ご本人やご家族の状況、介護についての困りごと、今後の希望などについて、担当者が丁寧に話を聞いてくれます。気兼ねなく、思っていることを何でも話してみましょう。

面談の内容に基づいて、担当者が適切な助言をくれたり、一人ひとりに合わせた支援計画を作ってくれます。例えば、訪問介護やデイサービスといった介護サービスの利用方法、介護保険の申請手続き、地域の様々な支援団体との連携など、多岐にわたる支援が期待できます。

在宅介護支援センターの利用に特別な手続きは不要です。費用もかかりません。介護が必要かどうかわからない場合でも、介護に関する不安や悩みがあれば、気軽に相談してみましょう。もちろん、すでに介護が始まっている方でも利用できます。センターの職員は、介護に関する様々な知識や経験が豊富です。困ったことがあれば、一人で悩まずに、まずは在宅介護支援センターに相談してみることをお勧めします。きっと心強い味方になってくれるはずです。

地域包括ケアシステムとの連携

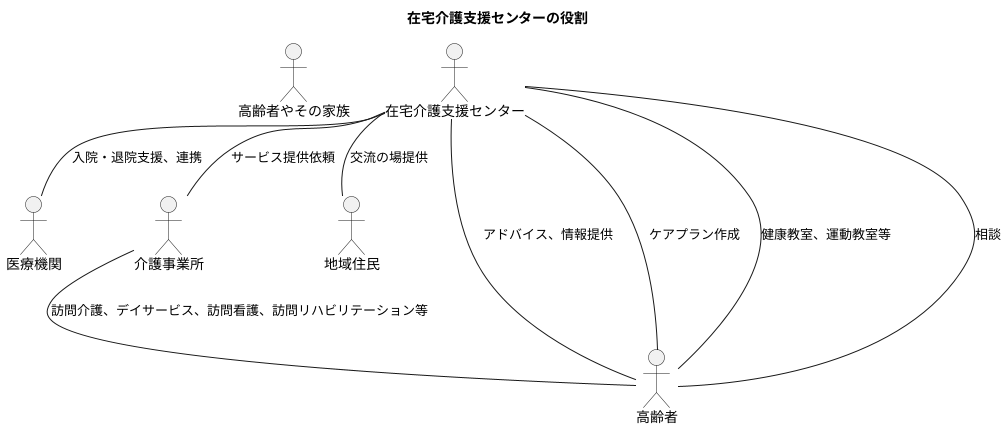

住み慣れた地域で、自分らしく暮らし続けるためには、医療や介護、予防、生活支援など、様々なサービスが必要です。これらのサービスを包括的に提供する仕組みが、地域包括ケアシステムです。このシステムの中で、在宅介護支援センターは中心的な役割を担い、高齢者の在宅生活を支えています。

在宅介護支援センターは、まず高齢者やその家族の相談窓口として機能します。介護が必要になったとき、どのようなサービスを利用できるのか、費用はどれくらいかかるのかなど、様々な疑問や不安に寄り添い、適切なアドバイスを行います。

次に、ケアマネージャーと呼ばれる専門の職員が、一人ひとりの状況に合わせて、必要なサービスを組み合わせたケアプランを作成します。このケアプランに基づき、訪問介護やデイサービス、訪問看護、訪問リハビリテーションなどのサービスが提供されます。

在宅介護支援センターは、単独でサービスを提供するのではなく、地域にある様々な医療機関や介護事業所と連携して、高齢者を支えていきます。例えば、病院への入院が必要になった場合は、入院の手続きや退院後の支援を行います。また、状態が変化した場合は、ケアプランを見直し、必要なサービスを追加したり変更したりします。

さらに、介護予防の観点からも重要な役割を担っています。健康教室や運動教室などを開催し、高齢者がいつまでも元気に過ごせるように支援しています。また、地域住民の交流の場を提供することで、孤立を防ぎ、社会参加を促進する役割も担っています。

このように、在宅介護支援センターは、地域包括ケアシステムの中で、様々な機関との橋渡し役となり、高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、包括的な支援を提供しています。まさに、地域の高齢者にとって、なくてはならない存在と言えるでしょう。

まとめ

住み慣れた家で、安心して暮らしたい。高齢になるにつれて、誰もが抱く願いではないでしょうか。しかし、体が思うように動かなくなったり、日々の生活に手助けが必要になったりすると、その願いも叶いにくくなってしまうことがあります。そんな時、頼りになるのが地域包括支援センターです。

地域包括支援センターは、高齢者の暮らしを地域全体で支えるための窓口です。介護に関する様々な相談に、費用をかけずに対応してくれます。例えば、「最近、親の物忘れがひどくなったけれど、どうしたらいいだろう」といった漠然とした不安や、「介護保険の申請方法がわからない」といった具体的な手続きに関する質問にも、丁寧に答えてくれます。

相談の内容は、介護保険の申請手続きの支援だけにとどまりません。介護サービス事業者の紹介や、介護予防ケアプランの作成、権利擁護に関することなど、高齢者の生活に関わる多岐にわたる相談に対応しています。また、地域の高齢者やその家族が参加できる交流会や、介護に関する講座なども開催しており、地域住民の繋がりを深める役割も担っています。

センターには、保健師や社会福祉士、主任介護支援専門員といった専門職員が配置されているので、安心して相談できます。それぞれの専門知識を活かし、一人ひとりの状況に合わせた適切な助言や支援を提供してくれます。介護が必要になった時、どこに相談したらいいのかわからない、誰に頼ったらいいのかわからない、そんな時は、まず地域包括支援センターに連絡してみましょう。

地域包括支援センターは、高齢者だけでなく、その家族にとっても心強い味方です。介護の負担を一人で抱え込まずに、気軽に相談することで、高齢者も家族も安心して、住み慣れた地域で暮らし続けることができるでしょう。

| 地域包括支援センターの役割 | 内容 |

|---|---|

| 相談窓口 | 介護に関する様々な相談に無料で対応 (例: 物忘れの相談、介護保険申請方法) |

| 多岐にわたる相談対応 | 介護保険申請手続き支援、介護サービス事業者紹介、介護予防ケアプラン作成、権利擁護など |

| 地域交流の促進 | 高齢者や家族の交流会、介護に関する講座開催 |

| 専門職員による支援 | 保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員が個別の状況に合わせた助言・支援を提供 |

| 高齢者と家族の支援 | 介護の負担軽減、安心して住み慣れた地域での生活継続を支援 |