自宅で安心、在宅介護のススメ

介護を学びたい

先生、「在宅介護」って言葉はなんとなくわかるんですけど、もう少し詳しく教えてもらえますか?

介護の研究家

もちろんよ。簡単に言うと、自宅で介護が必要な人を、家族などが中心となって介護すること、またはそのために利用できるサービス全体を指すのよ。

介護を学びたい

家族以外にも、サービスを利用できるんですね。具体的にはどんなサービスがあるんですか?

介護の研究家

そうね。例えば、家事を手伝ってくれるホームヘルパーさんや、日帰りで施設に通ってレクリエーションや食事の提供を受けるデイサービスなどがあるわ。これらのサービスを利用することで、自宅で少しでも長く、自分の力で生活できるように支援していくのが目的よ。

在宅介護とは。

『家で介護すること』とは、家で介護が必要な方を、家族などが介護する様子や、介護を支えるために必要なサービスのことを指します。主なサービスとしては、家事などを手伝う訪問介護員や、日帰りで施設に通い、食事や入浴などのサービスを受ける通所介護などがあり、これらのサービスを使いながら、自宅で自立した生活を続けられるよう目指します。

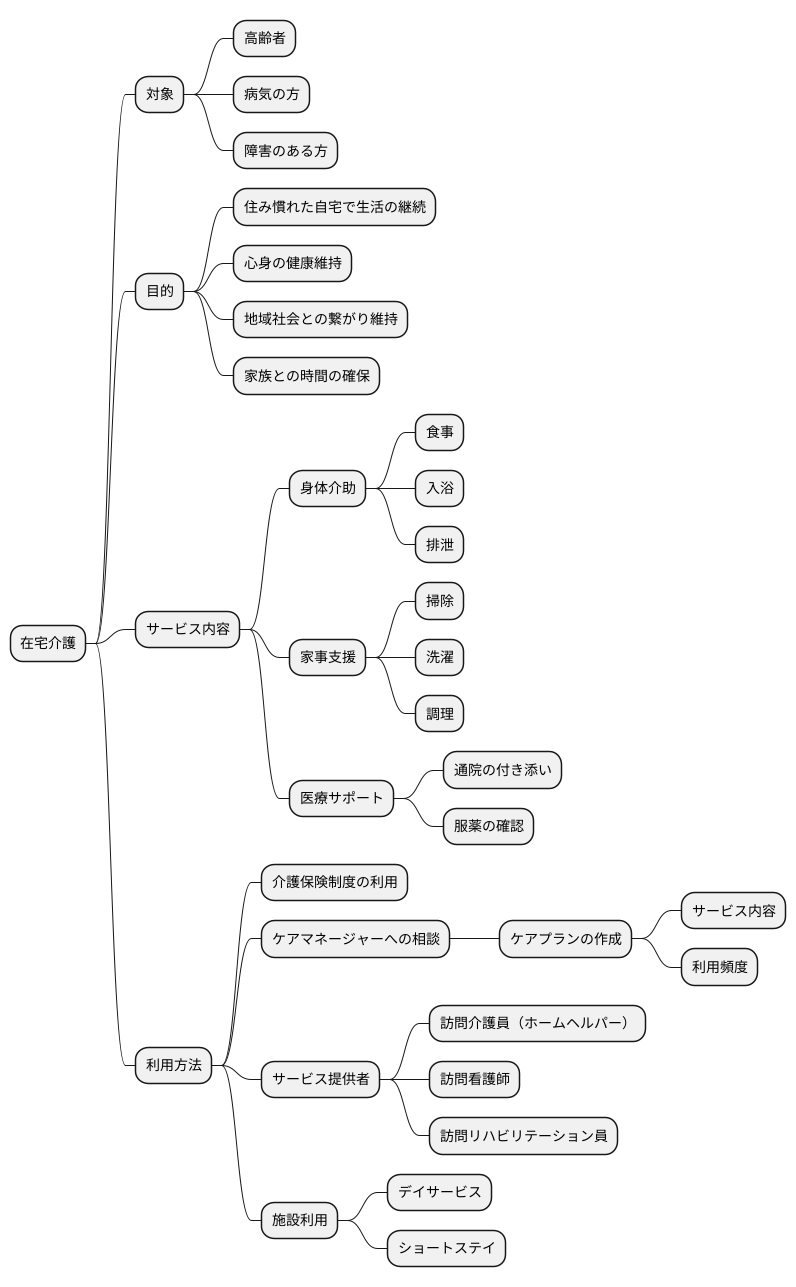

在宅介護とは

在宅介護とは、高齢や病気、障がいなどで日常生活に不自由を感じ始めた方を支え、住み慣れた自宅で安心して暮らし続けられるように支援する介護のことです。施設に入居するのではなく、これまでと変わらぬ環境の中で、自分らしい生活を送ることを目指します。

自宅での生活を続けることで、精神的な安定を得やすく、地域社会との繋がりも保ちやすいため、心身ともに健康な状態を維持することに繋がります。また、家族との時間を大切にすることもできます。

在宅介護では、食事、入浴、排泄といった身体に関わる介助はもとより、掃除、洗濯、調理などの家事に関する支援も行います。さらに、通院の付き添い、服薬の確認といった医療的なサポートも含まれます。これらのサービスは、利用者の状態に合わせて柔軟に組み合わせることが可能です。

介護保険制度を利用することで、これらのサービスを比較的低い費用で受けることができます。利用を希望する場合、まずケアマネージャーと呼ばれる専門家に相談します。ケアマネージャーは、利用者の状況や希望を丁寧に聞き取り、最適なケアプランを作成します。ケアプランには、どのようなサービスを、どのくらいの頻度で利用するのかといった具体的な内容が記載されています。

ケアプランに基づき、訪問介護員(ホームヘルパー)、訪問看護師、訪問リハビリテーション員などの専門家が自宅を訪問し、必要なサービスを提供します。また、デイサービス、ショートステイといった施設の利用もケアプランに組み込むことができます。デイサービスは日帰りで施設に通い、食事や入浴、レクリエーションなどのサービスを受けることができます。ショートステイは短期間施設に宿泊することで、家族の負担を軽減する役割を果たします。このように、在宅介護は様々なサービスを組み合わせ、利用者のニーズに合わせた柔軟な対応が可能です。

利用できるサービス

自宅で生活を続ける上で、様々なサービスを利用することで、心身ともに負担を軽くし、より快適な暮らしを送ることができます。これらのサービスは、介護を必要とする方の状態やご家族の状況に合わせて、自由に組み合わせて利用することが可能です。

まず、訪問介護は、ホームヘルパーと呼ばれる介護の専門家が自宅を訪問し、日常生活の様々な場面を支援するサービスです。具体的には、食事の用意や介助、入浴や排泄の介助、着替えの介助といった身体に関する介助のほか、掃除や洗濯、調理などの家事援助も行ってくれます。これにより、ご本人はもちろん、ご家族の負担も軽減することができます。

デイサービスは、日帰りで施設に通い、入浴や食事、レクリエーションなどのサービスを受けることができるものです。他の利用者との交流を通して気分転換を図ったり、身体機能の維持・向上を目的とした活動に参加することもできます。デイサービスを利用することで、日中の介護負担を軽減し、ご家族が休息時間や自分の時間を確保することが可能になります。

ショートステイは、短期間、施設に宿泊して介護を受けるサービスです。ご家族が旅行や冠婚葬祭などで一時的に介護ができない場合や、介護者の休息が必要な場合などに利用することができます。一時的に環境を変えることで、気分転換にも繋がります。

その他にも、病気や怪我の回復を支援する訪問看護や、身体機能の維持・向上を目指す訪問リハビリテーションなど、様々な在宅サービスがあります。これらのサービスを組み合わせることで、多様なニーズに対応した、きめ細やかな支援を受けることができます。

地域包括支援センターは、高齢者の暮らしを総合的に支えるための相談窓口です。介護サービスに関する情報提供や相談だけでなく、様々なサービスの利用手続きの支援も行っています。一人で悩まずに、まずは相談してみることをお勧めします。これらのサービスを上手に活用することで、住み慣れた自宅で、安心して、より豊かな生活を送ることが可能になります。

| サービス名 | 内容 | メリット |

|---|---|---|

| 訪問介護 | ホームヘルパーが自宅を訪問し、食事、入浴、排泄、着替えの介助、掃除、洗濯、調理などの家事援助を行う。 | 本人と家族の負担軽減 |

| デイサービス | 日帰りで施設に通い、入浴、食事、レクリエーションなどのサービスを受ける。 | 気分転換、身体機能の維持・向上、家族の負担軽減と休息時間の確保 |

| ショートステイ | 短期間、施設に宿泊して介護を受ける。 | 家族の旅行や冠婚葬祭、介護者の休息、気分転換 |

| 訪問看護 | 病気や怪我の回復を支援する。 | – |

| 訪問リハビリテーション | 身体機能の維持・向上を目指す。 | – |

| 地域包括支援センター | 高齢者の暮らしを総合的に支える相談窓口。介護サービスに関する情報提供や相談、利用手続きの支援を行う。 | 様々なサービスの情報提供、相談、手続き支援 |

家族の役割

在宅で家族を世話をする場合、家族の担う役割はとても大切です。たとえ介護を支援する事業者から様々なサービスを受けていたとしても、家族の協力がなければ、円滑な介護は難しいでしょう。具体的には、世話の計画を立てる専門家との連絡や調整、サービスを提供してくれる事業者との連携、日々の健康状態を注意深く見ること、そして心の支えとなることなど、家族には多様な役割が求められます。

しかし、介護は長い期間にわたることも多く、家族だけで全てのことを背負うのは大変な負担となります。肉体的にも精神的にも疲弊してしまうかもしれません。そのため、介護を支援する様々なサービスを積極的に利用し、家族の負担を軽くすることが大切です。家事の手伝いや、入浴、排泄の介助などを専門の事業者に頼むことで、家族は心にゆとりを持つことができます。また、定期的に一時的に介護を休む仕組みである、短期入所生活介護を利用するのも良いでしょう。数日間、介護を専門の施設に委託することで、家族は休息し、リフレッシュすることができます。

さらに、地域包括支援センターや、介護に関する様々な相談窓口などを利用し、専門家の助言を求めることも効果的です。介護の悩みや不安を一人で抱え込まず、誰かに話すだけでも気持ちが楽になることがあります。また、専門家から適切な助言を受けることで、新たな解決策が見つかるかもしれません。家族だけで抱え込まず、周りの人たちの協力を得ながら、無理なく介護を続けることが重要です。介護は大変な仕事ですが、周りの協力を得ながら、喜びややりがいを見つけることもできるはずです。

| 家族の役割 | 課題 | 解決策 |

|---|---|---|

| 世話の計画立案・事業者との連絡調整、連携、健康状態の観察、心の支えなど | 長期化による肉体的・精神的疲弊、負担大 |

|

介護保険の活用

在宅で介護を始める際に、介護保険制度の利用は欠かせません。介護保険は、40歳以上の人が加入する社会保険の一つで、介護が必要になった時に、様々なサービスを少ない費用負担で利用できる制度です。

介護保険を使うには、まず市区町村の窓口で申請を行い、要介護認定を受ける必要があります。要介護認定とは、どのくらい介護が必要なのかを審査するもので、認定調査員が自宅を訪問し、心身の状態などを確認します。調査結果に基づいて、要支援1・2、要介護1~5の7段階の区分に認定されます。どの区分に認定されるかによって、利用できるサービスの種類や利用できる金額の上限が決まります。

介護保険を使うことで、訪問介護員(ホームヘルパー)による家事や身体の介護、通所介護(デイサービス)、短期入所生活介護(ショートステイ)など、様々なサービスを少ない自己負担で利用できます。訪問介護員は、入浴や食事、排泄の介助、掃除や洗濯、調理などの家事援助を行います。通所介護は、日帰りで施設に通い、入浴や食事、レクリエーションなどのサービスを受けられます。短期入所生活介護は、短期間施設に宿泊し、介護サービスを受けられます。これらのサービスを利用することで、介護する家族の負担を軽減することができます。

また、介護支援専門員(ケアマネージャー)が、利用者の状況や希望に合わせた介護サービス計画(ケアプラン)を作成し、サービス事業者との連絡調整や利用開始の手続きなど、様々なサポートをしてくれます。ケアマネージャーは、介護に関する相談窓口としての役割も担っており、気軽に相談できます。

介護保険制度を適切に利用することで、金銭的な負担を軽くしながら、必要な介護サービスを受けることができ、在宅介護を続ける上で大きな支えとなります。介護が必要になった時、一人で悩まずに、まずは市区町村の窓口や地域包括支援センターに相談してみましょう。

| 手続き | 内容 | サービス例 |

|---|---|---|

| 要介護認定の申請 | 市区町村の窓口で申請し、認定調査員による自宅訪問調査を受ける。調査結果に基づき、要支援1・2、要介護1~5の7段階に区分される。 | – |

| 介護サービスの利用 | 認定された区分に応じて、様々なサービスを少ない自己負担で利用可能。ケアマネージャーがケアプランを作成し、サービス事業者との連絡調整や利用開始の手続きなどをサポート。 | 訪問介護(ホームヘルパー)、通所介護(デイサービス)、短期入所生活介護(ショートステイ) |

| 相談 | 介護に関する相談は、市区町村の窓口や地域包括支援センターに相談可能。ケアマネージャーも相談窓口となる。 | – |

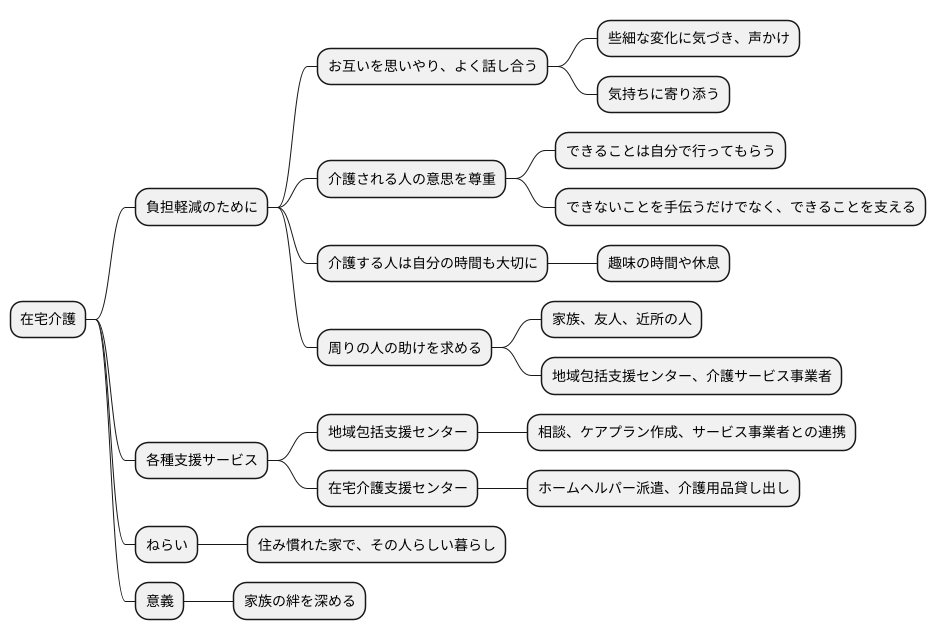

心構え

在宅での介護は、長い期間にわたることも多く、体と心の両面に負担がかかります。介護する人とされる人、どちらにとっても大変なことで、気を張って疲れてしまったり、時には意見がぶつかることもあるでしょう。しかし、在宅介護のねらいは、住み慣れた家で、その人らしい暮らしを送ることです。

そのためには、介護する人とされる人が、お互いを大切に思いやり、よく話し合うことが重要です。日々の暮らしの中で、些細な変化に気づき、声かけをしたり、気持ちに寄り添うことで、信頼関係が築かれます。また、介護される人の意思を尊重し、できることは自分で行ってもらうように促すことも大切です。できないことを手伝うだけでなく、できることを支えることで、介護される人の尊厳を守り、生きがいを育むことに繋がります。

介護する人は、自分の時間も大切にしましょう。常に介護に追われていては、心身ともに疲弊してしまいます。介護の合間に、趣味の時間や休息の時間を取り入れることで、気持ちにゆとりが生まれます。また、周りの人の助けを求めることも重要です。家族や友人、近所の人、地域包括支援センター、介護サービス事業者など、頼れる人や機関はたくさんあります。困った時は、一人で抱え込まずに、気軽に相談してみましょう。

地域には、様々な相談窓口や支援団体があります。例えば、地域包括支援センターでは、介護に関する相談やケアプランの作成、サービス事業者との連携など、様々な支援を行っています。また、在宅介護支援センターでは、ホームヘルパーの派遣や、介護用品の貸し出しなど、在宅介護を支えるサービスを提供しています。これらの支援を活用することで、介護の負担を軽減し、より良い暮らしを送ることができるでしょう。周囲の支えを受けながら、在宅介護を続けることは、家族の絆を深める貴重な機会にもなります。焦らず、ゆっくりと、そして前向きに取り組んでいきましょう。