住み慣れた家で最期まで:在宅ホスピス

介護を学びたい

先生、『在宅ホスピス』って、病院ではなく家で最期を過ごせるんですよね?でも、家で医療行為ってできるんですか?

介護の研究家

そうだね、家で過ごせるよ。医療行為は、訪問診療の医師や看護師が定期的にお家へ来てくれるから大丈夫だよ。もちろん、痛みのコントロールなどの医療行為も家で受けられるんだ。

介護を学びたい

なるほど。じゃあ、家で最期まで過ごせるように、どんな支援をしてくれるんですか?

介護の研究家

病状の観察や薬の管理、痛みの緩和ケア、それから、精神的な支えもしてくれる。家族の介護の相談にのったり、時には手伝ってくれたりもするんだよ。つまり、医療と介護の両方を家で受けられるんだね。

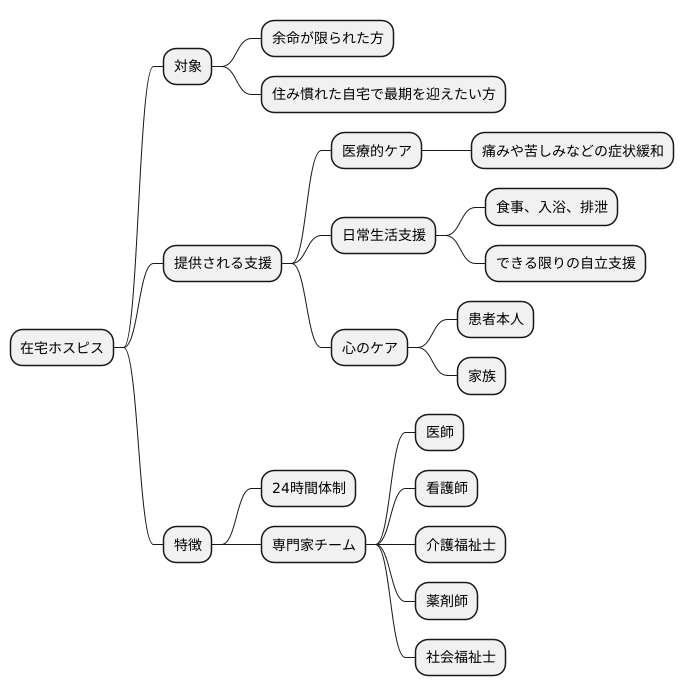

在宅ホスピスとは。

『在宅ホスピス』とは、がんが末期の方々が、病院ではなく、いつも暮らしている家や施設などで最期を迎えられるよう支援する取り組みです。これは、介護保険のサービスとして、専門の職員がご自宅などに訪問して、ホスピスと同様のケアを提供するものです。

在宅ホスピスとは

在宅ホスピスとは、人生の最期を迎える方が、住み慣れた自宅や居住施設で、穏やかに過ごせるように支える仕組みです。病院での治療が難しくなり、余命が限られたとしても、住み慣れた家で、自分らしく最期の時を迎えたいと願う方は少なくありません。在宅ホスピスは、そんな方々の思いを実現するための大切な選択肢です。

具体的には、医師や看護師、介護福祉士、薬剤師、社会福祉士といった専門家が自宅を訪れ、様々な支援を行います。まず、痛みや苦しみなどの症状を和らげるための医療的なケアを提供します。体を楽にすることで、穏やかな時間を過ごせるよう手助けします。

また、食事や入浴、排泄といった日常生活の支援も欠かせません。できる限り自分で行えることを尊重しながら、必要なサポートを行います。

さらに、心のケアも重要です。病状に対する不安や死への恐怖、家族への思いなど、様々な感情に寄り添い、心の負担を軽くするよう努めます。患者本人だけでなく、家族の精神的な支えとなることも、在宅ホスピスの大切な役割です。

病状が悪化したり、緊急事態が発生した場合は、24時間体制で対応する医療機関と連携しています。いつでも必要な医療を受けられるため、安心して自宅で過ごせます。最期まで、その人らしく、穏やかな時間を過ごせるよう、様々な専門家が力を合わせ、心を込めて寄り添うことが、在宅ホスピスの目指すところです。

病院との違い

病院と在宅、どちらで最期を迎えるか。どちらも安らかな時間を過ごすための手伝いをするという目的は同じですが、場所が違います。病院での場合は、病院の中に専用の部屋が用意され、入院という形で過ごします。そこでは、医師や看護師による医療行為を受けながら、痛みや苦しみを和らげ、穏やかに過ごすことができます。一方、在宅の場合は、自宅や住み慣れた施設で過ごせることが大きな特徴です。住み慣れた場所で、家族や友人、大切なペットと共に、自分らしい生活を続けながら最期を迎えたいという方に適しています。

病院のような医療機器や設備は家にありませんが、訪問看護や病院との連携によって、必要な医療や緊急時の対応も可能です。例えば、痛みが強い場合は、訪問看護師が痛み止めの薬を調整したり、医師に連絡して指示を仰いだりします。また、急変時にも、連携している病院に連絡することで、迅速な対応を受けることができます。

在宅では、家族が介護に深く関わることになります。家族は、患者の身の回りの世話や、精神的な支えになります。看護師や介護士は、家族の負担を軽減するための手伝いや、介護方法の指導も行います。

それぞれの過ごし方には、良い点と難しい点があります。病院では、専門家による医療を24時間体制で受けることができますが、自宅のような自由な環境ではありません。在宅では、住み慣れた場所で自分らしく過ごせますが、家族の負担が大きくなる可能性があります。どちらを選ぶかは、患者さんの状態や希望、家族の状況などを考慮して、医師や看護師、家族とよく相談することが大切です。大切なのは、患者さんがどのように過ごしたいかを尊重し、最期まで穏やかに過ごせるように支えることです。

| 項目 | 病院 | 在宅 |

|---|---|---|

| 場所 | 病院内の専用部屋 | 自宅や住み慣れた施設 |

| 医療行為 | 医師・看護師による医療行為、痛み・苦しみの緩和 | 訪問看護・病院連携による医療、緊急時対応可能 |

| 環境 | 医療機器・設備あり、24時間体制の医療提供、自由な環境ではない | 住み慣れた環境、自分らしい生活、家族やペットと過ごせる |

| 家族の役割 | 面会等による精神的な支え | 介護に深く関与、患者の身の回りの世話、精神的な支え |

| 支援 | 医師、看護師による医療ケア | 訪問看護師、介護士による介助、家族への指導 |

| メリット | 専門家による24時間体制の医療 | 住み慣れた場所で自分らしい生活 |

| デメリット | 自宅のような自由な環境ではない | 家族の負担が大きくなる可能性 |

利用できる対象者

在宅ホスピスは、自宅で最期まで過ごしたいと願う方を支えるための仕組みです。病状は様々で、がんが進行した方だけでなく、心臓や肺、腎臓などの病気が重い方、認知症の方、その他様々な病気の方が利用できます。年齢も問いません。子どもから高齢の方まで、自宅での療養を望み、医師が自宅での療養を適切と判断すれば利用可能です。

重要なのは、病名ではなく、自宅での療養を希望しているかどうか、そして在宅での療養が可能かどうかです。医師は、病状や自宅の環境、家族の協力体制などを考慮し、総合的に判断します。自宅での療養が難しいと判断された場合は、他の療養場所を検討することになります。

在宅ホスピスでは、痛みや苦しみを和らげる緩和ケアを中心とした医療を提供します。医師や看護師が定期的に自宅を訪問し、症状の管理や薬の調整などを行います。また、介護が必要な場合は、介護スタッフが身体の清拭や食事、排泄の介助などを行います。さらに、精神的なつらさを抱える方には、相談員やボランティアが心の支えとなります。

在宅ホスピスを利用する際には、介護保険や医療保険が適用されるため、費用の負担は軽くなります。費用の詳細は、病状や利用するサービスによって異なりますので、事前に確認することが大切です。

利用を検討する際は、まず主治医に相談してみましょう。主治医からの紹介状があれば、訪問看護ステーションや在宅ホスピス事業者と連絡を取り、具体的なサービス内容や利用開始時期などを決めていきます。また、介護保険を利用する場合は、ケアマネージャーとの相談も必要です。様々な関係者と連携を取りながら、ご本人や家族にとって最適な在宅療養の形を実現していくことが重要です。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 対象者 | 自宅で最期まで過ごしたいと願う方。がん、心臓病、肺疾患、腎臓病、認知症など様々な病状の方が利用可能。年齢不問。 |

| 利用条件 | 自宅での療養を希望し、医師が適切と判断した場合。 |

| 医師の判断基準 | 病状、自宅の環境、家族の協力体制 |

| サービス内容 | 緩和ケア、医師・看護師の訪問、症状管理、薬の調整、介護(身体の清拭、食事、排泄介助など)、精神的なケア |

| 費用 | 介護保険・医療保険適用。病状や利用サービスによる。 |

| 利用開始までの流れ | 主治医に相談 → 紹介状 → 訪問看護ステーションや在宅ホスピス事業者と連絡 → サービス内容・開始時期決定 (介護保険利用の場合はケアマネージャーとの相談も必要) |

サービスの内容

住み慣れた家で最期まで過ごしたいという方の思いを支えるため、様々なサービスを提供しています。患者さんの状態やご希望に合わせて、柔軟に対応いたしますのでご安心ください。

身体のつらさを和らげるための医療行為は欠かせません。痛みや息苦しさ、吐き気など、辛い症状を和らげるため、医師の指示に基づいて看護師が医療行為を行います。

日常生活のお手伝いも重要なサービスです。お一人では難しくなった入浴や食事、トイレのお手伝い、着替え、身の回りの整理など、介護福祉士が心を込めてお手伝いします。

病気に伴う不安や気持ちの落ち込みを和らげるための心のケアも行います。ご本人だけでなく、ご家族の不安や悩みに寄り添い、支えていきます。

最期の時を迎える看取りの支援も行います。ご自宅で穏やかに最期を迎えられるよう、医師、看護師をはじめとする専門家が心を込めてお手伝いします。

多様な専門家が力を合わせて、患者さんとご家族を支えます。医師や看護師だけでなく、介護福祉士、薬剤師、社会福祉士、理学療法士、作業療法士など、多職種の専門家が連携して、きめ細やかな対応をいたします。

いつでも連絡できる体制を整えています。24時間365日、いつでも連絡できる体制を整えているので、容体が急変した場合でもすぐに対応が可能です。日々の暮らしの不安や心配事も、いつでもご相談いただけます。

| サービス内容 | 提供内容 | 担当者 |

|---|---|---|

| 在宅医療 | 身体のつらさを和らげるための医療行為(痛み、息苦しさ、吐き気の緩和など) | 医師、看護師 |

| 生活援助 | 日常生活のお手伝い(入浴、食事、トイレ、着替え、身の回りの整理など) | 介護福祉士 |

| 精神ケア | 不安や気持ちの落ち込みを和らげるための心のケア | 多職種連携 |

| 看取り支援 | 自宅で穏やかに最期を迎えられるための支援 | 医師、看護師など |

| 多職種連携 | 医師、看護師、介護福祉士、薬剤師、社会福祉士、理学療法士、作業療法士など多職種が連携 | 上記専門職 |

| 24時間対応 | 24時間365日いつでも連絡可能、容体急変時にも対応、日常の不安相談も受付 | 関連部署 |

家族の役割

在宅ホスピスにおいては、患者さんを取り巻くご家族の役割がとても大切です。患者さんの日々の暮らしを支える中心となるだけでなく、ご家族の存在そのものが患者さんにとって大きな心の支えとなるからです。しかし、慣れない介護による肉体的、精神的な負担も大きくなってしまうことが少なくありません。そこで、在宅ホスピスでは、専門の職員がご家族を様々な面から支える体制を整えています。

まず、介護の負担を軽くするため、看護師や介護福祉士といった専門家が、身体の動かし方や介護の方法を丁寧に教えます。患者さんの状態に合わせた適切な介助方法を学ぶことで、ご家族は安全に、そして効率的に介護を行うことができるようになります。また、介護に慣れていないご家族にとって、排泄の世話や食事の介助などは精神的な負担も大きいものです。専門家は、ご家族の気持ちに寄り添いながら、それぞれの状況に合わせた具体的なアドバイスや技術的な指導を行います。

さらに、ご家族の精神的な負担を和らげるための相談支援も行います。介護に専念するあまり、ご自身の時間を持てなかったり、患者さんの将来への不安を抱え込んだりすることもあるでしょう。医師や看護師、社会福祉士といった専門家が、ご家族の気持ちに寄り添い、悩みや不安を共有することで、精神的な負担を軽減するお手伝いをします。具体的な相談内容に応じて、適切な助言や地域にある相談窓口などの情報提供も行います。

加えて、ご家族が一時的に休息をとるためのレスパイトケアも提供しています。レスパイトケアとは、一時的に患者さんを施設に預ける、または自宅にヘルパーを派遣してもらうことで、ご家族が介護から離れ、休息や用事などに充てることができるサービスです。介護に追われる日々の中で、ご自身の心身の健康を維持するためにも、レスパイトケアを積極的に活用することは重要です。ご家族がリフレッシュすることで、より良い状態で患者さんを支えることができるようになります。在宅ホスピスは、患者さんにとって大切な時間を穏やかに過ごすための場所であると同時に、ご家族にとっても安心して患者さんを支えることができるよう、様々なサポートを提供する場所です。ぜひ、専門家と連携を取りながら、ご家族皆さまで在宅ホスピスという貴重な機会を大切に過ごしてください。

| サポート内容 | 目的 | 具体的な内容 |

|---|---|---|

| 介護負担軽減 | ご家族の肉体的・精神的負担を軽くする | 看護師・介護福祉士等による身体の動かし方や介護方法の指導、排泄や食事介助等の具体的アドバイス、技術指導 |

| 相談支援 | ご家族の精神的な負担を和らげる | 医師・看護師・社会福祉士等による相談、悩みや不安の共有、助言、相談窓口の情報提供 |

| レスパイトケア | ご家族の一時的な休息 | 患者さんの施設への一時預かり、または自宅へのヘルパー派遣 |

大切な選択

人生の最期をどこで、どのように迎えるのかは、一人ひとりが大切に考え、決めるべき選択です。病院で最期を迎える方もいれば、住み慣れた我が家で穏やかに過ごしたいと願う方もいます。近年注目を集めている在宅ホスピスは、そのような方々にとって、希望に沿った選択肢の一つとなり得ます。

在宅ホスピスを選択する大きな利点は、住み慣れた我が家で、家族や大切な人たちに囲まれ、自分らしく最期の時を過ごせるという点です。慣れた環境の中で、これまでの生活や趣味をできる限り続けながら、穏やかな日々を送ることができます。

しかし、在宅ホスピスには、ご家族の協力が不可欠です。病状によっては、食事や排せつ、入浴などの日常生活の介助が必要となる場合もあります。ご家族が介護の負担を一人で抱え込まないように、訪問看護師やヘルパーなどの専門家の支援を受けながら、ご家族と協力して在宅ケアの体制を整えることが大切です。

在宅ホスピスは、ご本人だけでなく、ご家族にとっても大きな決断です。ご家族が介護に専念するために、仕事を休職したり、時間を調整する必要が生じるかもしれません。経済的な負担についても、事前にしっかりと確認しておく必要があります。

納得のいく選択をするために、まずは情報収集を行いましょう。主治医やケアマネージャー、訪問看護ステーションなどに相談し、在宅ホスピスに関する詳しい説明を受け、疑問や不安を解消することが大切です。また、地域の在宅ホスピス支援団体や相談窓口なども活用し、様々な情報を集めながら、ご自身の希望やご家族の状況、経済的な面などを総合的に考慮し、じっくりと時間をかけて検討しましょう。焦らずに、ご自身にとって最良の選択をしてください。

| メリット | デメリット・注意点 | その他 |

|---|---|---|

| 住み慣れた自宅で最期を迎えられる 家族や大切な人に囲まれる これまでの生活や趣味を続けられる |

家族の協力が不可欠 介護の負担 経済的な負担 |

情報収集が大切 主治医やケアマネージャー等に相談 じっくり時間をかけて検討 |