医療受給者証:知っておきたい基礎知識

介護を学びたい

先生、医療受給者証についてよくわからないのですが、教えていただけますか?

介護の研究家

もちろんよ。医療受給者証とは、簡単に言うと、病気やけがで病院にかかる時にお金の負担を軽くしてくれる証明書のことだよ。申請して認められると、医療費の自己負担額が少なくなるんだ。

介護を学びたい

誰でももらえるんですか?

介護の研究家

いい質問ね。誰でももらえるわけではなくて、例えば、収入が少ない人や、特定の病気の人などが対象になるの。あと、住んでいる市区町村によって、もらえる条件や手続きが違うから、確認が必要だよ。

医療受給者証とは。

お医者さんにかかるお金の助成を受けるための『医療受給者証』について説明します。この証書は、保険がきく医療費の助成を受けるために必要です。助成を受けるには、前もって市区町村に申請する必要があります。ただし、ご本人やご家族の収入が多い場合は、この証書をもらえないことがあります。収入の制限は、助成の内容によって変わるので、詳しくはそれぞれの市区町村にお問い合わせください。

医療受給者証とは

医療受給者証とは、医療費の負担を軽くするための制度を使う際に必要な、いわば身分証明書のようなものです。健康保険に入っていてもある程度の医療費は自分で負担しなければなりません。特に、病気やけがで長い期間治療が必要な場合や、生まれつきの病気を持っている場合などは、医療費の負担が家計を苦しめることがあります。

このような状況にある人々を金銭面で支えるために、国や都道府県、市町村は医療費の助成制度を設けています。そして、この制度を使うために必要となるのが医療受給者証です。この証明書を病院や診療所の受付で見せることで、支払う医療費が減額されたり、無料になったりするなどの助成を受けられます。

医療受給者証には様々な種類があります。例えば、特定の病気を持つ方向けの受給者証や、年齢や所得に応じて交付されるものなどがあります。対象となる病気や要件は市区町村によって異なりますので、お住まいの地域の窓口で確認する必要があります。

医療受給者証を持つことで、医療費の負担を大幅に減らすことができ、安心して治療に専念することができます。もしも該当する可能性がある方は、お住まいの地域の担当窓口に相談してみましょう。必要な書類や手続きなどを教えてもらえます。申請には医師の診断書などが必要な場合もありますので、事前に確認しておくことが大切です。医療受給者証は、医療費負担の軽減に欠かせない大切な証明書と言えるでしょう。

| 医療受給者証とは | 医療費の負担を軽くするための制度を使う際に必要な証明書 |

|---|---|

| 役割 | 病院や診療所の受付で提示することで、医療費の減額や無料化などの助成を受けることができる |

| 種類 | 特定の病気を持つ方向け、年齢や所得に応じて交付されるものなど様々 |

| 申請方法 | お住まいの地域の担当窓口に相談し、必要な書類や手続きを確認。医師の診断書が必要な場合もある |

| メリット | 医療費の負担を大幅に減らし、安心して治療に専念できる |

受給資格と所得制限

医療費の支えとなる医療受給者証は、誰もがもらえるものではありません。それぞれの制度によって、受給資格が定められています。例えば、特定の病気や障がいを抱えていること、一定の年齢以下であることなど、様々な条件があります。

また、多くの場合、本人や家族の収入によって利用できるかが決まる、所得制限があります。これは、限られたお金をより困っている人たちに使うためのものです。この所得制限の基準は、住んでいる市区町村によって違います。そのため、自分の住む地域の窓口で確認することが大切です。

もし、所得制限の基準を超えてしまっていた場合、残念ながら医療受給者証をもらうことはできません。しかし、所得が制限の金額に近い場合は、医療費の負担を軽くする別の方法が用意されていることもあります。諦めずに、相談窓口で話を聞いてみましょう。

医療受給者証の制度は複雑で、理解するのが難しい場合もあります。それぞれの制度の詳しい内容や、所得制限について、市区町村のホームページや窓口で確認することをお勧めします。パンフレットなども用意されているので、気軽に問い合わせてみてください。相談することで、自分に合った制度やサービスを見つけられるかもしれません。窓口の担当者は、制度について丁寧に説明し、必要な手続きを案内してくれます。困ったときは、一人で悩まずに、まずは相談してみることが大切です。

| 医療受給者証について | 詳細 |

|---|---|

| 受給資格 | 特定の病気や障がい、年齢など様々な条件があり、誰もがもらえるものではない。 |

| 所得制限 | 本人や家族の収入によって利用できるかが決まり、市区町村によって基準が異なる。 |

| 所得制限を超えた場合 | 医療受給者証はもらえないが、所得が基準に近い場合は別の支援策がある可能性も。 |

| 制度の複雑さ | 制度は複雑で理解しづらい場合もあるため、市区町村の窓口やホームページで確認することが重要。 |

| 相談窓口 | 制度の説明や手続き案内など、困った時は一人で悩まず相談することが大切。 |

申請方法と必要な書類

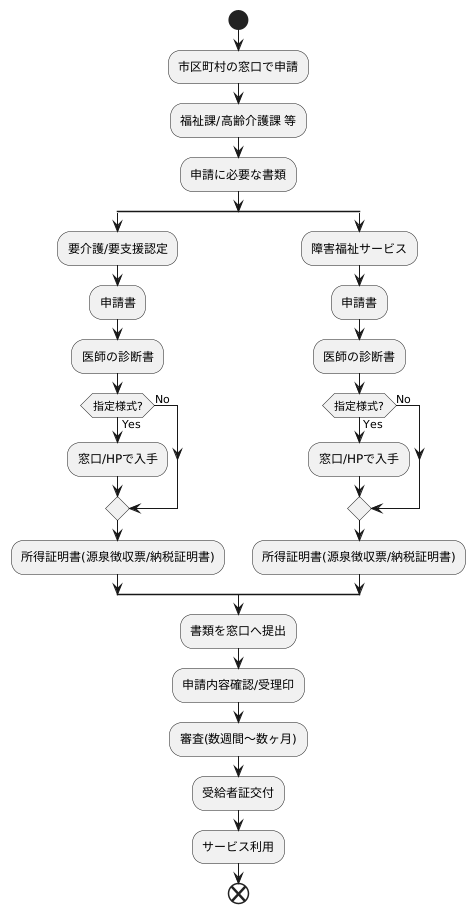

介護や介助が必要となる状態になった時、公的な支援を受けるためには、まず市区町村の窓口で申請を行う必要があります。その手続きと必要書類についてご説明します。

申請は、お住まいの市区町村の窓口で行います。担当部署は福祉課や高齢介護課など、自治体によって名称が異なる場合があるので、事前に電話などで確認しておくとスムーズです。

申請に必要な書類は、制度によって異なります。大きく分けて、要介護認定や要支援認定を受けるための手続きと、障害福祉サービスを受けるための手続きがあり、それぞれ必要書類が異なるので注意が必要です。

共通して必要な書類は、申請書と医師の診断書です。申請書は窓口で入手するか、多くの自治体のホームページから印刷できます。記入方法がわからない場合は、窓口の担当者に相談すれば丁寧に教えてもらえます。医師の診断書は、指定の様式がある場合とない場合があります。指定様式がある場合は、事前に窓口で入手するかホームページからダウンロードしましょう。受診する医療機関によっては、様式を用意している場合もありますので、事前に問い合わせてみるのが良いでしょう。診断書の作成には費用がかかる場合があるので、医療機関に確認しておきましょう。

所得を証明する書類の提出を求められる場合もあります。これは利用者負担額を算定するために必要です。源泉徴収票や納税証明書、所得証明書などが該当します。必要な書類の種類や提出時期は自治体によって異なるため、事前に確認しましょう。

これらの書類を揃えて窓口に提出することで申請手続きは完了します。窓口で申請内容を確認し、受理印を押してもらいます。申請後、審査には一定の期間が必要です。結果が出るまでには数週間から数ヶ月かかる場合もありますので、余裕を持って申請するようにしましょう。

申請が承認されると、介護サービスや介助サービスを利用するための受給者証が交付されます。この受給者証を提示することで、様々なサービスを利用できるようになります。不明な点があれば、いつでも市区町村の担当窓口に相談しましょう。

有効期限と更新手続き

医療受給者証は、決められた期間のみ使えるものです。この期間のことを有効期限と言い、有効期限が過ぎると使えなくなります。有効期限が切れる前に、更新の手続きをする必要があります。

更新の手続きは、初めて申請した時とほぼ同じです。必要な書類を集めて、窓口に提出します。自治体によって必要な書類や手続きが少し違うことがありますので、事前に自治体の窓口やホームページで確認しておきましょう。必要書類には、申請書、本人確認書類、所得証明書などがあります。

有効期限が過ぎてしまうと、医療費の助成を受けられなくなります。医療費の自己負担額が増えてしまうため、期限切れには十分注意が必要です。更新時期が近づくと、自治体からお知らせが届く場合があります。お知らせが届いたら、すぐに手続きを始めましょう。

引っ越しや収入の変化などで、受給資格がなくなることもあります。このような変化があった場合は、すぐに自治体に連絡しましょう。連絡せずにいると、不正に受給していると思われてしまうこともあります。また、住所変更などの届け出を忘れると、更新の案内が届かない可能性があります。案内が届かないまま有効期限が切れてしまうと、医療費の助成を受けられなくなるため、注意が必要です。

医療受給者証は、生活を支える大切なものです。有効期限と更新手続きについてきちんと理解し、期限切れにならないように気をつけましょう。わからないことや不安なことがあれば、自治体の担当者に相談してみましょう。相談することで、安心して手続きを進めることができます。

| 医療受給者証の有効期限と更新 |

|---|

| 医療受給者証は有効期限があり、期限が過ぎると使えなくなります。 |

| 有効期限が切れる前に、更新の手続きが必要です。 |

| 更新手続きは、初回申請時とほぼ同じです。(自治体によって異なる場合あり) |

| 必要書類:申請書、本人確認書類、所得証明書など |

| 有効期限切れの場合、医療費の助成を受けられなくなります。 |

| 更新時期が近づくと、自治体からお知らせが届く場合があります。 |

| 引っ越しや収入の変化で受給資格がなくなる場合もあります。 |

| 受給資格の変更があった場合は、自治体に連絡しましょう。 |

| 住所変更などの届け出を忘れると、更新の案内が届かない可能性があります。 |

| 不明点や不安な点は、自治体の担当者に相談しましょう。 |

医療受給者証の利用方法

医療受給者証は、病気やけがで医療機関にかかる際に、医療費の自己負担を軽くするための大切な証明書です。この証があれば、保険診療を受けた際の窓口での支払いが減額、場合によっては無料になります。

医療機関を受診する際は、健康保険証と一緒に医療受給者証を窓口担当者に提示してください。受付で保険証と一緒にこの証を見せるだけで、費用負担が軽減されますので、受診の度に必ず持参しましょう。医療受給者証を提示し忘れた場合は、いったん医療費の全額を支払うことになりますが、後日、手続きを行うことで払い戻しを受けることができます。

医療受給者証は、様々な種類があり、それぞれ対象となる病気や状態、年齢、所得などが定められています。例えば、特定の病気で医療費が高額になる子どもを対象としたものや、慢性疾患で継続的な治療が必要な方を対象としたものなどがあります。

医療受給者証の交付を受けるには、申請が必要です。申請に必要な書類や手続きの流れは、各自治体によって異なる場合があります。お住まいの地域の市区町村役場、もしくは福祉事務所の窓口で詳しい情報を入手し、手続きを進めましょう。申請に必要な書類は、窓口でもらうことができます。また、自治体のホームページにも掲載されている場合が多いので、事前に確認しておくと便利です。

ご自身の状況に応じて、医療受給者証の受給資格があるかどうか、確認することが大切です。もし、受給資格があるにも関わらず申請していない場合は、医療費の負担を軽減する機会を逃している可能性があります。制度の内容や申請方法など、不明な点や疑問があれば、お住まいの自治体の担当窓口に問い合わせてみましょう。窓口では、専門の職員が親切丁寧に案内してくれますので、安心して相談することができます。

| 医療受給者証とは | 病気やけがで医療機関にかかる際に、医療費の自己負担を軽くするための証明書 |

|---|---|

| 利用方法 | 医療機関受診時に健康保険証と一緒に窓口で提示 |

| 提示忘れ | 一旦全額支払い後、手続きで払い戻し可能 |

| 種類 | 対象の病気、状態、年齢、所得などにより異なる |

| 取得方法 | 各自治体への申請が必要 |

| 申請方法 | 市区町村役場または福祉事務所で手続き |

| 情報入手 | 各自治体の窓口やホームページ |