ケースワーカーの役割:寄り添う支援

介護を学びたい

先生、「ケースワーカー」って、よく聞くんですけど、実際どんなことをする人なのか、よくわからないんです。介護と介助に関係あるんですか?

介護の研究家

いい質問ですね。ケースワーカーは、困っている人が自分らしく生活していくためのお手伝いをする人です。介護や介助が必要な人も、その「困っている人」に含まれるから関係があります。例えば、介護が必要になった高齢者の方や、障害のある方が、どんなサービスを受けられるか、どうすれば生活しやすくなるかを一緒に考え、必要な手続きなどをサポートします。

介護を学びたい

なるほど。じゃあ、介護する人や介助する人とは違うんですね?

介護の研究家

その通りです。ケースワーカー自身は、直接介護や介助をすることは少ないです。どちらかと言うと、困っている人と、介護サービスや介助サービスを提供する人をつなぐ役割を果たすことが多いですね。例えば、介護サービスを受けるための申請をしたり、利用できる制度を案内したり、色々な関係機関と連絡を取り合ったりします。

ケースワーカーとは。

「介護」(お年寄りや体の不自由な方への日常生活の世話)と「介助」(一時的に手助けをすること)の違い、そして、困っている人に寄り添い、福祉の専門家として、それぞれの状況に合わせて問題解決や負担を軽くするための助言や支援を行う「相談員」の役割について説明します。

ケースワーカーとは

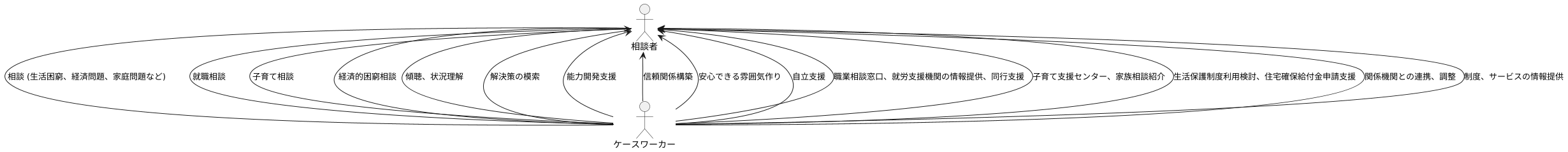

困っている人々に寄り添い、支えとなるのが、福祉の専門家であるケースワーカーです。人々が抱える悩みは、生活の困りごと、お金のやりくり、心の不安、家庭内の問題など、実に様々です。ケースワーカーは、まずじっくりと相談者の状況を理解することから始めます。何が問題となっているのか、どのような背景があるのか、そして相談者はどうしたいのかを丁寧に聞き取り、相談者と一緒に解決の糸口を探していきます。

ケースワーカーの仕事は、ただ問題を解決するだけではありません。相談者が自分自身の力でより良い暮らしを築けるように、その人自身のもつ力を引き出すお手伝いをすることが大切です。そのためには、相談者の人生で経験してきたこと、大切にしていること、これからどうなりたいのかといった希望を尊重し、同じ目線で、一緒に歩んでいくことが求められます。相談者との信頼関係を築き、安心して悩みを打ち明けられる雰囲気を作ることが、支援の第一歩です。そして、相談者が自分らしく、自立した生活を送れるように、一緒に考え、必要な支援へとつなげていきます。

例えば、仕事を探している人には、職業相談窓口や就労支援機関の情報提供や同行支援を行います。また、子育てに悩んでいる人には、子育て支援センターや家族相談などの専門機関を紹介します。さらに、経済的に困窮している人には、生活保護制度の利用を検討したり、住宅確保給付金の申請を支援したりします。ケースワーカーは、相談内容に応じて、様々な関係機関と連携を取り、調整役としても大切な役割を担っています。それぞれの状況に合わせて、必要な支援を必要な形で提供できるよう、様々な制度やサービスを熟知していることも、ケースワーカーには欠かせない力です。

主な仕事内容

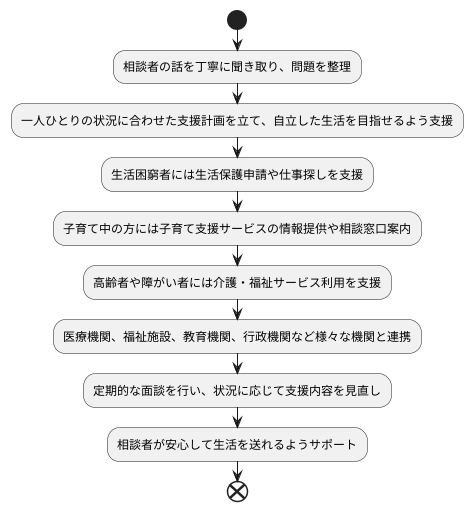

相談援助専門員(ケースワーカー)の仕事は、まず相談者の話をじっくりと丁寧に聞き取ることから始まります。相談に訪れる方の抱える問題は、生活の困窮、仕事探し、子育ての悩み、高齢者の介護、障がいのある方の支援など、本当に様々です。それぞれの状況を詳しく理解し、問題の整理を行うことが最初の大切な一歩です。

相談内容を丁寧に整理した後は、一人ひとりの状況に合わせた支援計画を立てます。この計画は、相談者の方が自分らしく、自立した生活を送れるようになることを目指して作られます。例えば、生活に困っている方に対しては、生活保護の申請手続きを手伝ったり、ハローワークなどの仕事探しを支援する機関を紹介します。子育てで悩んでいる方には、地域の子育て支援サービスの情報提供や、相談できる窓口などを案内します。高齢者や障がいのある方に対しては、介護サービスや福祉サービスを利用できるように支援します。このように、状況に応じて様々な支援を行います。

また、関係機関との連携も重要な仕事です。例えば、医療機関、福祉施設、教育機関、行政機関など、様々な機関と協力して、相談者の方にとって最適な支援を提供します。相談者の方の状況は常に変化する可能性があるため、定期的に面談を行い、状況の変化に応じて支援内容の見直しを行います。常に寄り添い、変化に対応することで、相談者の方が安心して生活を送れるようサポートしていきます。相談援助専門員は、様々な困難を抱える人々にとって、頼りになる存在なのです。

必要な知識と能力

人々の暮らしを支える仕事である福祉の相談員には、幅広い知識と様々な能力が求められます。まず、社会福祉に関する深い理解は欠かせません。年金や医療、生活保護など、様々な制度の内容を理解し、相談者に合わせて適切な説明をする必要があります。制度は複雑で、常に変化していくため、常に学び続ける姿勢が大切です。

相談に来る人々は、それぞれ異なる事情や背景を抱えています。経済的な困窮、家族関係の悩み、病気や障がいなど、問題は多岐に渡ります。相談員は、相手の気持ちを理解し、共感する力が必要です。話を丁寧に聞き、相手の立場に立って考えることで、信頼関係を築くことができます。気持ちを汲み取るだけでなく、問題の本質を見抜く洞察力も重要です。

問題の解決には、一人ではできないことも多く、他の関係機関との協力が不可欠です。医療機関、行政、地域団体など、様々な機関と連携を取り、情報を共有し、調整を行う必要があります。そのため、円滑な人間関係を築き、協調性を持って仕事を進めるためのコミュニケーション能力も重要です。それぞれの機関の役割や担当者を理解し、適切なタイミングで連絡を取り、連携していく必要があります。

人の状況は常に変化します。昨日まで順調だった状況が、今日には一変していることもあります。相談員は、変化する状況に合わせて、柔軟に対応していく必要があります。臨機応変に考え、適切な判断をし、迅速に行動することが求められます。また、解決のためには、長い時間が必要な場合もあります。相談員には、根気強く、粘り強く、寄り添い続ける姿勢が大切です。相談者の心に寄り添い、希望を見出すお手伝いをする、やりがいのある仕事です。

| 必要な知識・能力 | 詳細 |

|---|---|

| 社会福祉に関する知識 | 年金、医療、生活保護など様々な制度の内容を理解し、相談者に合わせて適切な説明をする。制度は複雑で常に変化するため、学び続ける姿勢が重要。 |

| 共感力・洞察力 | 相談者の様々な事情(経済的困窮、家族関係の悩み、病気や障がいなど)を理解し、共感する。丁寧に話を聞き、相手の立場に立って考え、信頼関係を築く。問題の本質を見抜く力も必要。 |

| コミュニケーション能力・協調性 | 医療機関、行政、地域団体など関係機関と連携し、情報共有や調整を行う。円滑な人間関係を築き、協調性を持って仕事を進める。各機関の役割や担当者を理解し、適切なタイミングで連絡を取り連携する。 |

| 柔軟性・迅速性・根気強さ | 変化する状況に合わせ柔軟に対応、臨機応変に考え、適切な判断と迅速な行動が必要。長期的な問題解決には根気強く、粘り強く、相談者に寄り添う姿勢が重要。 |

働く場所

福祉の仕事に携わる人は、様々な場所で活躍しています。主な職場としては、まず市区町村の福祉事務所が挙げられます。ここでは、生活に困窮している人々への生活保護の申請受付や、仕事を探している人への就労支援など、地域住民の生活を支える重要な役割を担っています。

次に、社会福祉協議会も大切な活動拠点です。地域住民の様々な相談に応じ、福祉サービスの提供やボランティア活動の支援など、地域福祉の推進に尽力しています。

子どもたちの安全を守る児童相談所では、虐待を受けた子どもや、家庭環境に問題を抱える子どもたちへの対応、保護、支援などを行います。子どもたちの健やかな成長を支えるためには欠かせない存在です。

病院も福祉の専門家が働く場所の一つです。入院患者やその家族の相談に乗り、社会復帰に向けた支援や、医療費の支払いや介護サービスの利用に関する相談など、様々な面から支えています。

高齢者が安心して暮らせるよう、高齢者施設でも福祉の専門家が活躍しています。入所者の日常生活の介助や健康管理、レクリエーションの企画などを通して、高齢者の心身の健康を維持増進するための取り組みを行っています。

近年では、これらの公的な機関以外にも、福祉を目的とするNPO法人や、介護サービスを提供する民間企業などでも、福祉の専門知識を持った人材の必要性が高まっています。相談支援専門員や生活支援員など、活躍の場はますます広がりを見せています。それぞれの職場で必要とされる専門性や知識、求められる役割も少しずつ違っています。自分の興味や得意分野、そしてどのような人たちを支えたいのかをよく考えて、自分に合った職場を見つけることが大切です。

| 職場 | 役割 | 対象 |

|---|---|---|

| 市区町村の福祉事務所 | 生活保護の申請受付、就労支援 | 生活困窮者、求職者 |

| 社会福祉協議会 | 相談対応、福祉サービス提供、ボランティア活動支援 | 地域住民 |

| 児童相談所 | 虐待対応、保護、支援 | 子ども |

| 病院 | 相談、社会復帰支援、医療費・介護サービス相談 | 入院患者とその家族 |

| 高齢者施設 | 日常生活介助、健康管理、レクリエーション企画 | 高齢者 |

| NPO法人、民間企業 | 相談支援、生活支援等 | 多様 |

やりがい

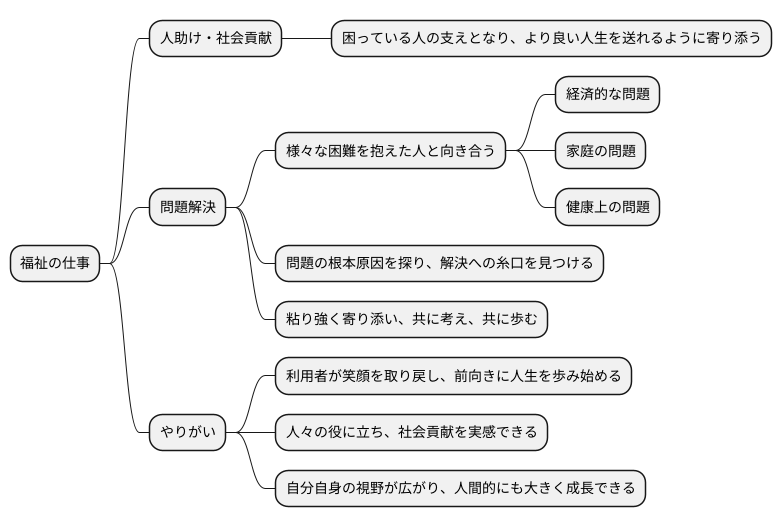

人助けをしたい、社会に貢献したいという強い思いを持つ人にとって、福祉の仕事は大きなやりがいを感じられる仕事です。困っている人たちの支えとなり、より良い人生を送れるように寄り添っていく、そんな尊い仕事です。

福祉の仕事は、様々な困難を抱えた人たちと向き合う仕事です。経済的な問題、家庭の問題、健康上の問題など、人によって抱える問題は様々です。中には、複雑に絡み合った問題を抱え、どうすれば良いのか分からず途方に暮れている人もいます。そんな人たちの話をじっくりと聞き、問題の根本原因を探り、解決への糸口を見つけることが、福祉の仕事で最も重要な部分です。

問題解決への道のりは、決して平坦ではありません。すぐに解決策が見つからないこともあれば、状況が悪化してしまうこともあります。時には、利用者の方から厳しい言葉を投げかけられることもあるかもしれません。しかし、粘り強く寄り添い、共に考え、共に歩むことで、少しずつ状況は好転していきます。そして、利用者の方が笑顔を取り戻し、前向きに人生を歩み始める瞬間に立ち会えた時、この上ない喜びとやりがいを感じることができます。

福祉の仕事は、決して楽な仕事ではありません。しかし、人々の役に立ち、社会貢献を実感できる、他に代えがたい価値のある仕事です。そして、様々な人生経験に触れ、多くの人と関わる中で、自分自身の視野も広がり、人間的にも大きく成長できる仕事でもあります。