盗られ妄想:認知症の理解

介護を学びたい

先生、「盗られ妄想」って、認知症の人がよく言う「〇〇を盗られた!」っていうことですよね?〇〇の部分にはどんなものが入るんですか?

介護の研究家

そうだね。「盗られ妄想」は認知症の症状の一つで、実際には盗られていないのに「盗られた!」と強く思い込んでしまうことを言うんだ。〇〇にはお金や財布、食べ物、身の回りの物など、人によって様々だよ。

介護を学びたい

なるほど。お金や食べ物以外にも、色々なものが盗られたと思い込むんですね。でも、どうしてそんな風に思い込んでしまうんですか?

介護の研究家

認知症によって、記憶や判断する能力が低下することが原因の一つと考えられているよ。例えば、物を置いた場所を忘れてしまって、見つからないと誰かに盗られたと思い込んでしまうんだ。もの忘れがひどくなることで、不安な気持ちが高まり、妄想につながってしまうこともあるんだよ。

盗られ妄想とは。

「介護」と「介助」について説明します。認知症の方が、実際には盗まれていないのに盗まれたと思い込む症状「盗られ妄想」について解説します。

盗られ妄想とは

盗られ妄想とは、実際には何も盗まれていないにも関わらず、自分の物が盗まれたと強く思い込んでしまうことです。これは、認知症の症状の一つとしてよく見られます。本人は疑いなく盗まれたと確信しているため、周りの人は対応に困ってしまうことが少なくありません。

盗られたと感じる物は、お金や宝石などの高価なものに限らず、普段よく使う物や食べ物など、実に様々です。また、「○○さんが盗んだ」などと、特定の人物を犯人に仕立て上げることもあります。家族や介護者が疑われることも珍しくありません。疑われた人は大変傷つきますが、本人は事実とそうでないことの区別がつかなくなっているため、責めても仕方がありません。

盗られ妄想を抱く人は、強い不安や恐怖を感じています。物がなくなったという喪失感だけでなく、誰かに盗まれたという不信感も抱えているため、非常に辛い気持ちになっています。さらに、信じてもらえないもどかしさも加わり、場合によっては攻撃的な態度を取ることもあります。落ち着いて話を聞いてくれる相手がいれば少しは安心できるはずです。

盗られ妄想への対応で最も大切なことは、頭ごなしに否定したり、現実を突きつけたりしないことです。例えば、「何も盗まれていませんよ」と正論を言っても、本人は納得しません。かえって興奮してしまう可能性もあります。まずは落ち着いて「大切な物がなくなって不安なんですね」「心配ですね」など、相手の気持ちに寄り添う言葉をかけることが大切です。そして、一緒に探してあげるのも良いでしょう。探すふりをしても構いません。

どうしても解決しない場合は、他の話題に切り替える、気分転換を促すなども有効です。相手の好きな音楽をかけたり、一緒に散歩に出かけたりするのも良いでしょう。気持ちが落ち着けば、盗られたという思い込みも薄れていくことがあります。根気強く、優しく接することが重要です。

| 盗られ妄想の特徴 | 対応策 |

|---|---|

| 実際には盗まれていないにも関わらず、盗まれたと強く思い込む。認知症の症状の一つ。 | 頭ごなしに否定せず、相手の気持ちに寄り添う。 |

| 盗まれたと感じる物は様々。高価なものに限らず、日常品や食べ物など。特定の人物を犯人に仕立て上げることも。 | 一緒に探してあげる(探すふりも可)。 |

| 本人は事実とそうでないことの区別がつかなくなっている。 | 責めない。 |

| 強い不安や恐怖、喪失感、不信感、信じてもらえないもどかしさを感じている。 | 落ち着いて話を聞いてあげる。 |

| 場合によっては攻撃的な態度を取ることも。 | 他の話題に切り替える、気分転換を促す(音楽、散歩など)。 |

原因と症状

盗られ妄想は、もの忘れがひどくなる認知症によって起こる症状の一つです。脳の働きが弱まることで、ものをどこにしまったか思い出せなくなり、誰かに盗られたと思い込んでしまうのです。

特に記憶を司る部分が衰えると、この症状が現れやすくなります。どこに置いたか思い出せないという不安から、誰かが盗んだという考えに結びついてしまうのです。また、ものごとを正しく判断したり理解したりする力の衰えも、妄想をひどくする一因となります。正しい判断ができなくなると、自分の記憶違いを認められず、盗られたという思い込みを強めてしまうのです。

盗られ妄想の症状は様々です。しきりにものを探しまわったり、特定の人を犯人だと決めつけて責め立てたりすることもあります。また、気持ちが落ち着かなくなり、些細なことで怒りっぽくなることもあります。これらの症状は、朝、昼、晩といった時間帯や、自宅、病院といった周りの環境によって変化することがあります。いつも同じように症状が現れるとは限らないため、介護をする人は、患者さんの様子を注意深く見て、その時の状態に合わせた対応をすることが大切です。

認知症には様々な種類があり、種類によって症状の出方も異なります。例えば、アルツハイマー型認知症、レビー小体型認知症、血管性認知症などでは、それぞれ異なる特徴が見られます。それぞれの特性を理解しておくことで、より適切な対応をすることができます。

さらに、歳をとることによる体の機能の衰えや、住む場所が変わることなどによる心の負担も、症状を悪化させることがあります。患者さんが安心して過ごせるように、周りの環境を整え、心の支えとなることが重要です。

| 症状 | 原因 | 対策 |

|---|---|---|

| もの忘れ 盗られ妄想 特定の人を犯人だと決めつけて責め立てる 怒りっぽくなる |

脳の機能低下(記憶、判断力など) 不安 加齢による体の機能の衰え 環境の変化による心の負担 |

患者さんの様子をよく観察する 状況に合わせた対応をする 認知症の種類による特性を理解する 周りの環境を整える 心の支えとなる |

対応のポイント

盗られ妄想を抱える方への対応で最も大切なのは、その方の不安な気持ちに寄り添い、安心感を与えることです。「物を盗られた」という訴えに対して、頭ごなしに否定したり、叱ったりするのではなく、「心配ですね」「それは不安になりますね」といった共感の言葉を伝えましょう。まるで犯人捜しをするような行動や、疑うような態度は禁物です。

落ち着いた雰囲気の中で話を聞くことも大切です。周囲が騒がしいと、落ち着かない気持ちが増し、妄想の症状が悪化する可能性があります。静かな場所で、時間に余裕をもって、じっくりと話を聞くようにしましょう。

訴えを真剣に受け止め、一緒に探す姿勢を見せることも効果的です。「一緒に探してみましょう」「どこで最後に見ましたか?」などと声をかけ、一緒に探すふりをしてみましょう。ただし、本当に犯人を捜す必要はありません。あくまでも、一緒に物を探すという行為を通して、安心感を与えることが目的です。

どうしても見つからない場合は、「もう一度よく考えてみましょうか」「また後で一緒に探しましょう」などと伝え、その場を収めることも重要です。無理に解決しようとせず、長期的な目線で対応していくことが大切です。焦りは禁物です。

また、探し物が見つかった場合は、大げさに喜ぶのではなく、「見つかってよかったですね」と穏やかに伝えましょう。そして、なぜその場所にしまわれていたのか、記憶を辿る手伝いをするのも良いでしょう。ただし、記憶を無理強いするのは避けましょう。

盗られ妄想は、認知症の症状の一つとして現れることがあります。根気強く寄り添うことが大切です。

| 状況 | 対応 | 目的 |

|---|---|---|

| 「物を盗られた」と訴える |

|

不安な気持ちに寄り添い、安心感を与える |

| 落ち着かない様子 |

|

落ち着きを取り戻させ、妄想の悪化を防ぐ |

| 物を探している |

|

一緒に物を探すという行為を通して、安心感を与える |

| どうしても見つからない |

|

長期的な目線で対応する |

| 探し物が見つかった |

|

安心感を与え、記憶の整理を促す |

予防と対策

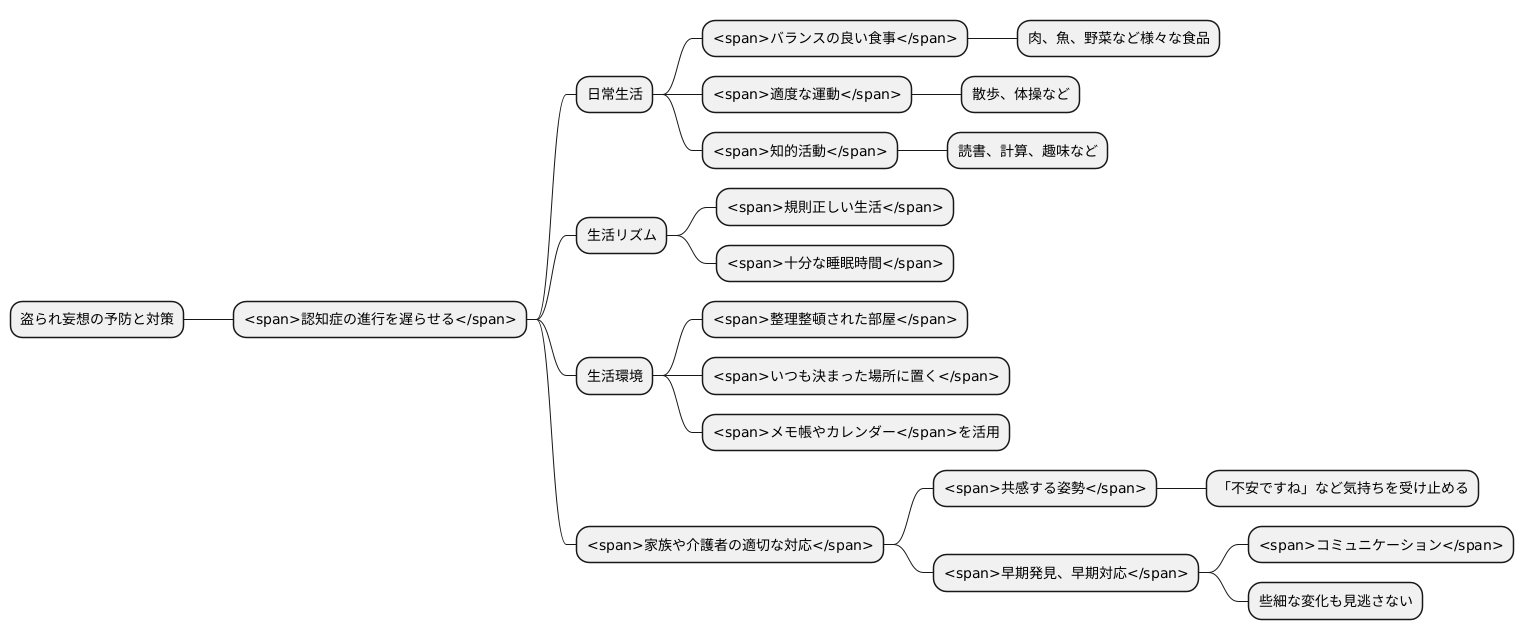

盗られ妄想は、認知症の方に多く見られる症状の一つです。物盗られ妄想は、実際には盗られていないのに、誰かに盗られたと思い込んでしまうことです。これは、認知機能の低下によって起こると考えられています。このつらい症状の予防と対策には、認知症の進行を遅らせることが重要です。

まず、日常生活の中でできることから始めましょう。バランスの良い食事は、脳の健康維持に不可欠です。肉や魚、野菜など様々な食品を組み合わせて、栄養バランスの良い食事を心がけましょう。また、適度な運動も大切です。散歩や体操など、無理のない範囲で体を動かす習慣を身につけましょう。さらに、知的活動も脳の活性化に役立ちます。読書や計算、趣味など、楽しみながらできる活動に取り組みましょう。

規則正しい生活を送ることも重要です。毎日同じ時間に起床し、食事を摂り、就寝することで、体内時計が整い、心身ともに安定します。十分な睡眠時間を確保することも忘れずに行いましょう。睡眠不足は、認知機能の低下につながる可能性があります。

生活環境を整えることも、盗られ妄想の予防に繋がります。整理整頓された部屋は、物を紛失するリスクを減らし、盗られ妄想の発生を防ぐ効果があります。必要な物は、いつも決まった場所に置くようにしましょう。また、メモ帳やカレンダーを活用して、予定や持ち物を管理することも有効です。

そして、家族や介護者の理解と適切な対応も重要です。認知症の方の訴えを頭ごなしに否定するのではなく、まずは共感する姿勢を見せることが大切です。「誰かに盗られたと感じるのは、とても不安ですね」など、気持ちを受け止める言葉を伝えましょう。また、早期発見、早期対応のため、日頃からコミュニケーションを密に取り、変化に気づけるようにしておきましょう。些細な変化も見逃さないよう、注意深く観察することが大切です。

専門家への相談

物忘れがひどくなり、盗まれたと思い込むことがよくある、またはその症状がなかなか良くならない時は、早めに専門家に相談することが大切です。身近なところでは、かかりつけのお医者さんや、介護を支える専門家であるケアマネージャーがいます。お住まいの地域には、物忘れの専門相談窓口もあるはずです。相談することで、状態に合った助言や支えを得られます。

医療機関、つまり病院では、物忘れの程度を調べる検査や、症状を和らげるための治療を受けることができます。ケアマネージャーは、介護が必要な場合に、自宅での介護サービスの利用手続きや、地域にある様々な支援窓口の情報提供など、色々な面で支えてくれます。介護するご家族だけで問題を抱え込まずに、専門家の知恵や力を借りることで、より良い介護ができます。

また、同じように物忘れで悩むご家族の集まりや、支援団体に参加してみるのも良いでしょう。同じ悩みを持つ人たちと話し合うことで、ためになる情報交換ができたり、気持ちが楽になったり、支え合いの輪が広がります。地域によっては、物忘れの人とそのご家族が気軽に集える場所として「物忘れ喫茶」のような集いの場が設けられていることもありますので、ぜひ活用してみてください。

周りの人たちの理解と協力は、物忘れの症状がある人とそのご家族の生活を支え、より豊かなものにするために欠かせません。

| 相談相手 | 支援内容 |

|---|---|

| かかりつけ医 | 物忘れの検査、症状を和らげる治療 |

| ケアマネージャー | 自宅での介護サービス利用手続き、地域支援窓口の情報提供 |

| 地域相談窓口 | 状態に合った助言、支え |

| ご家族の集まり、支援団体 | 情報交換、精神的な支え |

| 物忘れ喫茶 | 交流の場 |