災害時の医療救護所:役割と機能

介護を学びたい

先生、『医療救護所』って、災害の時にケガをした人を助けてくれるところですよね?でも、『介護』と『介助』って何が違うんですか?

介護の研究家

そうだね、ケガ人を助けてくれるところだ。いい質問だね。『介護』と『介助』はどちらも人を助けるという意味では同じだけど、対象となる人や、援助の内容が少し違うんだ。『介護』は、高齢者や病気、障がいなどにより日常生活に支援が必要な人を対象に、食事や入浴、排泄などの身の回りの世話をすることをいうんだよ。

介護を学びたい

じゃあ、『介助』は?

介護の研究家

『介助』は、一時的に、または特定の状況において、誰かの手助けをすること。例えば、階段の上り下りを手伝ったり、重い荷物を持つことを手伝ったりするのも『介助』だ。災害時の『医療救護所』では、医師や看護師がケガをした人に医療的な『介助』を行うんだよ。つまり怪我や病気で一時的に日常生活動作が困難な人を支えることだね。

医療救護所とは。

『医療救護所』とは、災害が起きた時に、被災地に作られる医療施設のことです。お医者さんや看護師さん、薬剤師さんなどがそこで働きます。大きな災害の時には、命にかかわるような重い状態の人から順番に治療を受けてもらうことになっています。これを、治療の優先順位を決めるという意味で『トリアージ』と言います。この医療救護所は、被災地における『介護』や『介助』といった支援活動とも深く関わっています。

救護所の設置と目的

大きな災害が起こると、病院や診療所といった地域の医療機関が被害を受けたり、十分に機能しなくなったりすることがあります。多くのけが人や病人が出ている状況の中で、一刻も早く医療を提供できる仕組みを作るために、医療救護所が設置されます。

医療救護所の大切な役割は、被災された方の命を救い、健康を守ること、そして新たな災害で被害が拡大することを防ぐことです。地域の避難所と協力しながら、医療を必要としている方々に対し、応急手当や治療を行い、病院への搬送などの手続きを行います。具合の悪い方を適切な医療機関へつなぐ役割も担います。また、感染症の発生を見張り、感染症が広がらないように対策を立てることも重要な仕事です。

救護所では、医師や看護師、薬剤師などの医療専門スタッフが、限られた物資と人員の中で、昼夜を問わず対応にあたります。医師は患者の状態を診察し、適切な治療方針を決定します。看護師は医師の指示の下、患者のケアや治療の補助、薬の管理などを行います。薬剤師は薬の調剤や供給、服薬指導を行います。その他にも、救護所の運営を支える事務スタッフや、搬送を担う救急隊員など、多くの人が協力して救護活動にあたります。

地域の医療体制が元に戻るまで、救護所は被災地における医療の中心として活動します。被災された方々が安心して医療を受けられるよう、様々な役割を担う重要な施設です。

| 役割 | 活動内容 | 関係者 |

|---|---|---|

| 命を救い、健康を守る | 応急手当、治療、病院への搬送 | 医師、看護師、薬剤師、救急隊員 |

| 災害による被害拡大を防ぐ | 感染症の発生監視と対策 | 医師、看護師 |

| 適切な医療機関へつなぐ | 病院への搬送手続き等 | 医師、看護師、事務スタッフ |

救護所で働く人々

災害時、被災地で開設される救護所は、怪我や病気を抱える人々にとって命綱となる大切な場所です。医師、看護師、薬剤師といった医療資格を持つ人々が中心となり、様々な役割を担う人々が集まってチームを組み、医療活動を行います。 救護所には、怪我や病気の診察、治療を行う医師や、医師の指示の下で点滴や注射、傷の手当てなどを行う看護師がいます。薬剤師は、必要な薬を調合したり、薬の使い方を説明したりします。血液検査や細菌検査を行う臨床検査技師や、レントゲン撮影を行う放射線技師も、正確な診断と適切な治療に欠かせない存在です。

救護所では、医療専門職以外にも、様々な人が力を合わせて活動しています。救急救命士は、病院までの搬送が難しい状況で、現場での救命処置を行います。保健師は、衛生状態の管理や感染症予防の指導、健康相談などを通して、被災者の健康を守ります。医療事務員は、受付や事務作業を行い、円滑な医療活動の支えとなります。

大規模な災害の場合、災害派遣医療チーム(DMAT)や日本赤十字社などから、専門的な技術や知識を持った医療従事者が派遣されます。限られた設備や物資、人員の中で、多くの被災者に迅速かつ適切な医療を提供するために、各々が自分の専門性を生かしながら、他のメンバーと協力して業務にあたります。

救護所を訪れる人々は、身体の痛みだけでなく、不安や恐怖といった精神的な苦痛を抱えていることが少なくありません。医療従事者は、被災者の心に寄り添い、優しく声をかけ、安心できる雰囲気を作ることで、精神的なケアにも配慮する必要があります。また、救護所で働く人々は、過酷な環境の中で長時間活動することが多く、肉体的にも精神的にも大きな負担がかかります。健康管理をしっかり行い、無理なく活動できるよう、お互いに支え合うことが大切です。

| 役割 | 主な業務内容 |

|---|---|

| 医師 | 怪我や病気の診察、治療 |

| 看護師 | 医師の指示の下で点滴や注射、傷の手当てなど |

| 薬剤師 | 必要な薬の調合、薬の使い方の説明 |

| 臨床検査技師 | 血液検査や細菌検査 |

| 放射線技師 | レントゲン撮影 |

| 救急救命士 | 病院までの搬送が難しい状況での救命処置 |

| 保健師 | 衛生状態の管理、感染症予防の指導、健康相談 |

| 医療事務員 | 受付や事務作業 |

| DMAT等 | 専門的な医療提供 |

救護所におけるトリアージ

大規模な災害が発生すると、同時に多くの負傷者や病人が出て、限られた医療資源をどう使うかが重要になります。このような状況で、医療救護所では負傷者や病人の治療の優先順位を決める「トリアージ」が行われます。

トリアージとは、それぞれの人の状態の重さや緊急度に応じて、治療の順番を決めることです。限られた医療資源の中で、より多くの命を救うために、状態の重い人から優先的に治療が行われます。例えば、呼吸が止まっている人や大量に出血している人は、すぐに処置が必要なため、優先度が高くなります。一方、軽いけがの人は、重症者の治療が落ち着いてから処置が行われます。

トリアージは、一人ひとりの状態を素早く正確に判断する必要があります。そのため、トリアージを行う人は、特別な訓練を受けています。彼らは、脈拍や呼吸、意識の状態などを確認し、決められた基準に基づいて優先順位を決定します。

しかし、トリアージは非常に難しい判断を伴う場合もあります。限られた時間の中で、多くの人の命に関わる判断をしなければならないため、医療従事者には高い倫理観と冷静な判断力が求められます。また、トリアージの結果を受け入れることが難しい場合もあるため、周りの人々に丁寧に説明し、理解を得ることも重要です。

災害時は混乱が生じやすく、医療体制も十分に機能しない可能性があります。だからこそ、トリアージは多くの命を救うために不可欠なものです。私たちも、日頃から災害への備えをしておくことが大切です。

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| トリアージの定義 | 負傷者や病人の状態の重さや緊急度に応じて、治療の順番を決めること |

| トリアージの目的 | 限られた医療資源の中で、より多くの命を救う |

| トリアージの方法 | 一人ひとりの状態(脈拍、呼吸、意識の状態など)を素早く正確に判断し、決められた基準に基づいて優先順位を決定 |

| トリアージの難しさ | 限られた時間の中で、多くの人の命に関わる判断をしなければならない。医療従事者には高い倫理観と冷静な判断力が必要。トリアージの結果を受け入れることが難しい場合もあるため、周りの人々に丁寧に説明し、理解を得ることも重要 |

| トリアージの重要性 | 災害時は混乱が生じやすく、医療体制も十分に機能しない可能性があるため、多くの命を救うために不可欠 |

| 私たちへの教訓 | 日頃から災害への備えをしておくことが大切 |

救護所の設備と機能

災害時に開設される救護所は、被災地の状況や災害の規模によって、その形態や備えが大きく変わります。簡易なテントで設営されるものから、公民館や体育館などの既存の建物を活用したもの、さらには被災を免れた病院の一部を利用したものまで様々です。救護所の規模や設備は、想定される被災者数や災害の種類に応じて決定されます。

救護所には、通常、いくつかの機能的な区画が設けられます。まず、医師が患者を診察する診察室が必要です。そして、怪我や病状に応じて処置を行う処置室も欠かせません。重傷者や緊急性の高い手術が必要な場合は、手術室も必要となります。また、薬を調剤するための薬局や、血液検査やレントゲン撮影などを行う検査室も重要な設備です。これらの区画に加えて、必要に応じて、入院患者のための病床を備えた病室や、リハビリテーションを行うためのスペースも確保されます。

設備面では、患者の容態を把握するための様々な医療機器が不可欠です。骨折の診断などに用いるレントゲン装置や、心臓の状態を監視する心電図モニター、呼吸困難な患者を助ける人工呼吸器などは、状況に応じて備えられます。その他にも、傷の手当てに必要な医療材料や包帯、消毒薬、痛み止めなどの薬品、そして、被災者や医療従事者のための食料や飲料水なども十分に備蓄しておく必要があります。

救護所は、命を守るための様々な機能を担います。まず、怪我や病気に対する応急処置を行います。重傷者には、救護所内で手術を行うこともあります。容態が安定しない患者は、救護所内の病室で入院治療を受けることもあります。また、医師の診察に基づいて、必要な薬の処方や、検査の実施も行います。さらに、怪我からの回復を支援するリハビリテーションも行う場合があります。そして、救護所で対応できない重篤な患者は、他の医療機関への搬送を手配し、その調整を行います。

災害時の混乱の中で、救護所を円滑に運営するためには、正確な情報伝達が非常に重要です。被災状況や患者の容態、必要な物資の情報などを迅速かつ的確に共有するための通信手段や情報管理システムの確保が不可欠です。

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 形態 | テント、公民館、体育館、病院の一部など |

| 規模・設備 | 被災者数や災害の種類に応じて決定 |

| 機能区画 | 診察室、処置室、手術室、薬局、検査室、病室、リハビリスペースなど |

| 設備 | レントゲン装置、心電図モニター、人工呼吸器、医療材料、包帯、消毒薬、薬品、食料、飲料水など |

| 機能 | 応急処置、手術、入院治療、薬の処方、検査、リハビリテーション、他の医療機関への搬送調整 |

| 運営のポイント | 被災状況、患者の容態、必要な物資などの正確な情報伝達、通信手段と情報管理システムの確保 |

救護所と地域住民との連携

災害時には、医療救護所が被災者の命を守る重要な役割を担います。しかし、救護所だけで全てをこなすことは難しく、地域住民との協力が欠かせません。

まず、地域住民からの情報提供は大変貴重です。被災地の状況は刻一刻と変化するため、どこにどれくらいの人が取り残されているか、どのような怪我をしている人がいるかなど、現場の状況を救護所に伝えることが、迅速な救命活動につながります。救護所の職員だけでは把握しきれない情報を、地域住民が提供することで、より的確な支援を行うことができます。

また、人手不足が深刻な問題となる災害時において、地域住民によるボランティア活動は大きな助けとなります。医師や看護師のサポートはもちろんのこと、物資の運搬や炊き出しなど、様々な場面で地域住民の力が必要とされます。普段から顔見知りの住民同士が助け合うことで、地域全体の支え合いの力が大きな力となります。

救護所は、災害時だけでなく、平時から地域住民とのつながりを大切にする必要があります。例えば、健康に関する講座や衛生指導などを実施することで、住民の健康意識を高めるとともに、顔の見える関係を築くことができます。また、災害発生時の避難場所や救護所の役割、地域住民ができることなどについて、日頃から話し合い、共通認識を持つことが重要です。

このように、救護所と地域住民が協力し合うことで、災害時の対応力を高め、地域全体の安全を守ることができます。災害はいつ起こるか分かりません。だからこそ、平時からの備えと連携が大切なのです。

今後の課題と展望

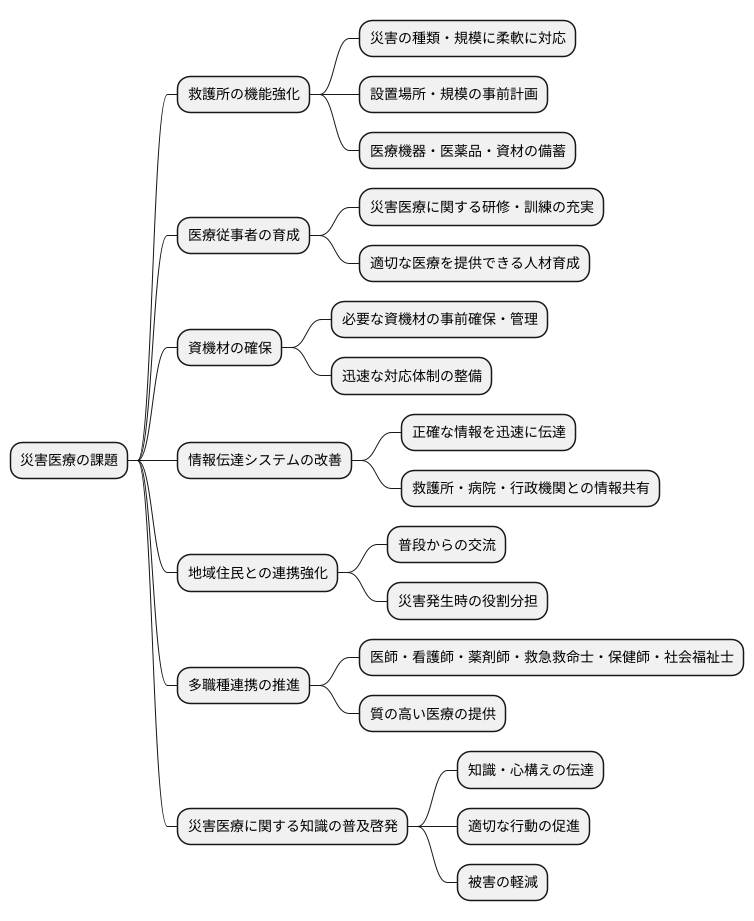

近年、地震や台風といった大規模な災害が頻繁に発生しており、被災地で負傷した方や体調を崩した方を助ける医療救護所の役割はますます重要になっています。しかし、災害の規模や種類によっては、従来の救護所の体制では十分な対応が難しい場合も出てきています。災害医療をより良くしていくためには、いくつかの課題を解決していく必要があります。

まず、救護所の機能強化が必要です。災害の種類や規模に応じて、柔軟に対応できる救護所の体制を整備する必要があります。具体的には、救護所の設置場所や規模、医療機器、医薬品、資材の備蓄などを災害発生前にしっかりと計画しておくことが大切です。次に、医療従事者の育成も重要です。災害医療の現場では、通常の医療とは異なる知識や技術が求められます。災害医療に関する研修や訓練を充実させることで、災害時にも適切な医療を提供できる人材を育成していく必要があるでしょう。そして、資機材の確保も欠かせません。災害時には、多くの医療機器や医薬品が必要になります。必要な資機材を事前に確保し、適切に管理することで、災害発生時に迅速に対応できる体制を整えることが重要です。

さらに、情報伝達システムの改善も重要な課題です。災害発生時には、正確な情報を迅速に伝えることが不可欠です。救護所と病院、行政機関などとの間で、スムーズに情報共有できるシステムを構築する必要があります。また、地域住民との連携強化も重要です。災害発生時には、地域住民による救助活動や支援活動が大きな力となります。普段から地域住民との交流を深め、災害発生時の役割分担などを話し合っておくことで、より効果的な連携体制を築くことができるでしょう。多職種連携の推進も欠かせません。医師や看護師だけでなく、薬剤師、救急救命士、保健師、社会福祉士など、様々な専門職が連携して対応することで、より質の高い医療を提供することができます。そして、災害医療に関する知識の普及啓発も大切です。地域住民に対して、災害医療に関する知識や心構えを伝えることで、災害発生時の適切な行動を促し、被害の軽減に繋げることができます。

これらの課題を一つずつ解決していくことで、より頼りになる災害医療体制を築き、人々の命と健康を守ることができるでしょう。人工知能や機械技術といった新しい技術を取り入れることで、更なる発展も期待されます。