認知症療養病棟:安心できる居場所

介護を学びたい

先生、「老人性認知症疾患療養病棟」って、介護施設ですか?介助の必要な高齢者が入るところですよね?

介護の研究家

そうだね、高齢者で介助が必要な人が入る施設ではあるけど、介護施設というよりは医療施設なんだ。寝たきりではないけれど、認知症で精神的な症状や問題行動があって、自宅や他の施設での暮らしが難しい人が対象だよ。

介護を学びたい

じゃあ、病院みたいなところですか?

介護の研究家

そうそう、病院に近いね。精神的な治療やケアに重点を置いていて、認知症の症状を和らげたり、生活の質を上げるための支援をするところなんだよ。

老人性認知症疾患療養病棟とは。

『老人性認知症疾患療養病棟』とは、寝たきりではないけれど、認知症によって心の症状や問題行動があり、自宅や他の施設での暮らしが難しいお年寄りのための施設です。この施設は、介護療養型の医療施設の一つで、心の治療やお世話に力を入れています。

認知症療養病棟とは

認知症療養病棟とは、介護療養型医療施設の一つで、在宅での暮らしや他の施設での療養が難しい認知症の高齢者を受け入れるための特別な施設です。身体的には寝たきりではないものの、徘徊や暴力、妄想といった精神症状や問題行動が見られる方が入所対象となります。

認知症療養病棟では、医療的な世話はもちろんのこと、精神的な世話にも力を入れています。認知症の方は、環境の変化やストレスによって症状が悪化することがあります。そのため、落ち着いた雰囲気の中で、一人ひとりの状態に合わせた丁寧なケアを提供することが重要です。具体的には、日常生活の援助として、食事や入浴、排泄の介助のほか、着替えや移動のサポートなどを行います。また、認知症の症状緩和のためのケアとして、音楽療法やレクリエーション、作業療法などを通して、心身機能の維持向上を図ります。さらに、精神症状や問題行動への対応として、薬物療法や行動療法などを用いて、症状の悪化を防ぎ、穏やかな生活を送れるように支援します。

認知症療養病棟には、医師や看護師、介護福祉士、精神保健福祉士、作業療法士など、様々な専門職が配置されています。彼らは、それぞれの専門知識や技術を活かし、連携を取りながら、利用者の方々にとってより良いケアを提供できるように努めています。

認知症療養病棟は、認知症の高齢者が安心して暮らせる場所です。専門スタッフによる温かいケアと、充実した設備の中で、穏やかで質の高い生活を送ることができます。家族にとっても、安心して大切な人を預けることができる場所と言えるでしょう。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 対象者 | 在宅や他施設での療養が難しい認知症の高齢者(寝たきりではないが、徘徊、暴力、妄想といった症状が見られる方) |

| ケアの内容 |

|

| 専門職 | 医師、看護師、介護福祉士、精神保健福祉士、作業療法士など |

| 目的 | 認知症の高齢者が安心して暮らせる場所の提供 |

対象となる人

認知症療養病棟は、中程度から高度の認知症を持つ高齢者を受け入れるための specialized な施設です。家庭での介護が難しくなった方々にとって、専門的なケアと落ち着いた環境を提供することを目的としています。

では、どのような方が入所対象となるのでしょうか。まず、認知症が進行し、日常生活に支障をきたしていることが重要なポイントです。例えば、記憶障害によって、食事や着替え、トイレといった基本的な動作が一人では難しくなっている、あるいは、時間や場所が分からなくなり、徘徊してしまうといった状況です。また、妄想や幻覚といった精神症状が見られ、周囲の人とのコミュニケーションがうまく取れなくなっている場合も該当します。これらの症状によって、家庭での介護が困難になっている、あるいは他の介護施設での生活に適応できないといった状況にある方が、認知症療養病棟の入所を検討する対象となります。

ただし、寝たきり状態で常時医療的なケアが必要な方は、認知症療養病棟ではなく、医療機関への入院が適切です。一方で、日常生活動作に介助が必要な方、例えば、食事や入浴、排泄などに手助けが必要な方でも、認知症の症状が該当すれば入所は可能です。

入所に際しては、医師による認知症の診断と、ケアマネージャーによるケアプランの作成が必要です。ケアマネージャーは、ご本人やご家族の状況、希望を丁寧に聞き取り、最適なケアプランを作成します。認知症療養病棟は、認知症高齢者とその家族が安心して生活を送れるよう、専門的な知識と技術を持ったスタッフが24時間体制でサポートを提供しています。

| 入所対象者 | 対象外 | その他条件 |

|---|---|---|

| 中程度から高度の認知症を持つ高齢者 日常生活に支障をきたしている (例: 食事、着替え、トイレ、徘徊、妄想、幻覚、コミュニケーション困難) 家庭での介護が困難、または他の介護施設での生活に適応できない |

寝たきり状態で常時医療的ケアが必要な方 | 医師による認知症の診断 ケアマネージャーによるケアプランの作成 |

提供されるケア

認知症療養病棟では、患者さんの心身両面に配慮した様々なサービスを提供しています。身体面では、健康状態を常に把握し、必要な医療行為を行います。高血圧や糖尿病などの持病管理はもちろん、転倒や誤嚥性肺炎などの予防にも力を入れています。

認知症の症状緩和のためには、医師による診察と適切な薬の処方が欠かせません。興奮や幻覚、抑うつなどの精神症状が現れた場合には、薬物療法だけでなく、環境調整や心理的な支援も併せて行います。患者さんの気持ちを理解し、穏やかに過ごせるように寄り添うことが大切です。

日常生活の支援として、食事、入浴、排泄、着替えなどの介助を一人ひとりの状態に合わせて丁寧に行います。自分でできることはできるだけ行ってもらうことで、残存機能の維持を図り、生活の質の向上を目指します。

さらに、認知症の進行を遅らせるために、音楽療法や園芸療法、回想法などの様々な活動を提供しています。

機能訓練指導員によるリハビリテーションも実施し、身体機能の維持・改善を図ります。

これらのサービスは、医師、看護師、介護士、作業療法士、理学療法士、言語聴覚士、管理栄養士など、多職種の専門スタッフが連携し、個々の状態に合わせたケアプランに基づいて提供しています。ご家族とも相談しながら、最善のケアを提供できるよう努めています。

| サービスの種類 | 具体的な内容 | 目的 | 担当者 |

|---|---|---|---|

| 身体面のケア | 健康状態の把握、医療行為、持病管理、転倒・誤嚥性肺炎の予防 | 健康維持、合併症予防 | 医師、看護師 |

| 認知症の症状緩和 | 医師の診察、薬物療法、環境調整、心理的支援 | 精神症状の緩和、穏やかな生活 | 医師、看護師、介護士 |

| 日常生活の支援 | 食事、入浴、排泄、着替えの介助 | 残存機能の維持、生活の質の向上 | 介護士 |

| 認知症の進行抑制 | 音楽療法、園芸療法、回想法などの活動 | 認知機能の維持・改善 | 作業療法士、介護士 |

| リハビリテーション | 機能訓練指導員によるリハビリ | 身体機能の維持・改善 | 理学療法士、作業療法士、機能訓練指導員 |

| 栄養管理 | 栄養状態の管理、食事指導 | 健康維持、低栄養の予防 | 管理栄養士 |

施設の環境

認知症療養病棟では、入所者の方々が安心して穏やかに暮らせるよう、住環境の整備に力を入れています。認知症という病気の特性を踏まえ、安全面と精神面の両方から、きめ細やかな配慮がなされています。

まず安全面についてですが、徘徊は認知症の方に多く見られる行動であり、事故に繋がる危険性も懸念されます。そのため、施設内は徘徊対策を施した設計となっています。例えば、出入り口を分かりにくくする、行き止まりを作らない、センサーを設置してスタッフに知らせるといった工夫が凝らされています。また、スタッフによる見守り体制も強化されており、常に見守りの目を光らせることで、事故や怪我の発生を未然に防いでいます。

精神面においては、認知症の方は過度な刺激を受けると混乱したり、不安になったりすることがあります。そのため、落ち着いて過ごせる空間の提供が重要になります。多くの施設では、個室または少人数の部屋を用意することで、個々のプライバシーを尊重し、過度な刺激を避ける工夫をしています。また、家庭的な雰囲気づくりにも配慮しており、馴染みのある家具や装飾品を配置することで、入所者の方々が安心して過ごせるよう努めています。

共有スペースも重要な役割を担っています。他の入所者と交流したり、レクリエーションに参加したりすることで、社会的な繋がりを維持し、認知機能の低下を抑制することに繋がります。歌を歌ったり、簡単な体操をしたり、季節の行事を楽んだりするなど、様々な活動を通して、入所者の方々が生きがいを感じ、心豊かに過ごせるよう支援しています。

このように、認知症療養病棟では、入所者の方々が安全に、そして穏やかに過ごせるよう、様々な工夫が凝らされています。身体機能の維持・向上だけでなく、精神的なケアにも重点を置き、生活の質を高めるための取り組みが日々行われています。

| 分類 | 具体的な対策 | 目的 |

|---|---|---|

| 安全面 | 出入り口を分かりにくくする | 徘徊による事故防止 |

| 行き止まりを作らない | ||

| センサーを設置してスタッフに知らせる | ||

| スタッフによる見守り体制強化 | ||

| 精神面 | 個室または少人数の部屋 | 過度な刺激の抑制、安心できる空間提供 |

| 家庭的な雰囲気づくり | ||

| 共有スペースでの交流、レクリエーション | 社会的な繋がり維持、認知機能低下抑制、生きがい提供 |

費用について

認知症療養病棟の入所費用は、大きく分けて二つの種類があります。一つは介護サービスを受ける際に発生する介護保険の自己負担分、もう一つは食事代や居住費、光熱水費などの施設利用料です。

まず、介護保険の自己負担分についてご説明します。介護保険サービスを受ける際の自己負担額は、要介護度によって1割から3割まで変わってきます。要介護度が高い方、つまり介護を必要とする度合いが高い方ほど、利用できるサービスの種類や利用限度額が増えますが、それに伴い自己負担額も高くなる仕組みです。介護保険の自己負担には上限が設けられており、高額介護サービス費制度を利用することで自己負担額を抑えることができます。

次に、施設利用料についてご説明します。施設利用料には、食事代、居住費、光熱水費、日常生活に必要な消耗品費などが含まれます。この施設利用料は、各施設によって金額設定が大きく異なるため、事前にしっかりと確認しておくことが大切です。パンフレットやホームページで確認することもできますし、施設に直接問い合わせることでより詳しい情報を得ることができます。

さらに、所得に応じて利用料の減免制度が利用できる場合もあります。減免制度の適用条件や手続き方法は市区町村によって異なるため、お住まいの地域の窓口に問い合わせて確認することをお勧めします。

費用についてご不明な点や不安なことがあれば、入所を検討している施設の担当者や、普段から介護の相談にのってくれているケアマネージャーに相談してみましょう。それぞれの状況に合わせて、丁寧で分かりやすい説明を受けることができます。

| 費用項目 | 内容 | 備考 |

|---|---|---|

| 介護保険自己負担分 | 介護サービス利用料の1割~3割 | 要介護度が高いほど負担額が増加 上限あり(高額介護サービス費制度) |

| 施設利用料 | 食事代、居住費、光熱水費、消耗品費など | 施設ごとに金額が異なる 所得に応じて減免制度あり |

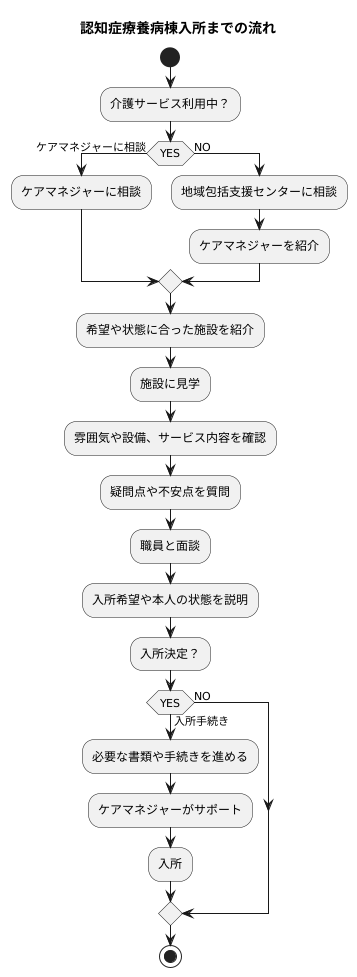

入所までの流れ

高齢者の皆様が認知症療養病棟に入所されるまでには、いくつかの段階があります。まず、現在介護サービスを利用されている方は、担当のケアマネジャーに相談することから始めましょう。まだケアマネジャーがいない方は、地域包括支援センターに相談すれば、紹介してもらえます。

ケアマネジャーは、本人や家族の希望、そして現在の状態に合った施設を探し、紹介してくれます。希望する生活のスタイルや、費用、場所などを具体的に伝えることが大切です。例えば、家庭的な雰囲気を望むのか、リハビリテーションに力を入れている施設が良いのか、自宅からの距離はどのくらいが良いのかなど、希望を伝えましょう。

ケアマネジャーから紹介された施設に見学に行き、雰囲気や設備、サービス内容などを確認しましょう。見学の際には、疑問点や不安な点を積極的に質問することが大切です。施設の職員と直接話すことで、施設の運営方針やケアの内容をより深く理解することができます。また、面談を行い、入所の希望や本人の状態について詳しく説明する機会もあります。

施設の見学や面談を経て、入所が決定したら、必要な書類や手続きを進めます。入所申込書や健康診断書、介護保険証の写しなど、様々な書類が必要になります。これらの書類の準備や手続きについても、ケアマネジャーがサポートしてくれますので、安心して相談しましょう。場合によっては、医師の診断書や、まだ介護認定を受けていない方は介護認定の申請なども必要になります。

入所までの流れや必要な書類は、施設や状況によって異なる場合があります。そのため、都度ケアマネジャーに確認し、不明な点は質問することが大切です。スムーズな入所のためには、早めの準備と、ケアマネジャーとの密な連携が不可欠です。