医療ソーシャルワーカー:支えとなる専門職

介護を学びたい

先生、「介護」と「介助」の違いがよくわからないのですが、教えていただけますか? 医療ソーシャルワーカーの仕事内容で、高齢者の方への「介護サービスの調整」とありますが、これは具体的にどういうことでしょうか?

介護の研究家

良い質問ですね。「介護」は、食事や入浴、排泄など、日常生活を送る上で必要なことを、その人ができない部分を全体的に支えることを言います。一方「介助」は、一人では難しい特定の動作をサポートすることで、例えば、階段の上り下りを手伝ったり、服を着るのを手伝ったりすることですね。医療ソーシャルワーカーは、高齢者の状況に合わせて、必要な「介護」サービスの種類や量を考え、適切な事業者と繋いで、自宅での生活が続けられるように手配する役割を担っています。

介護を学びたい

なるほど。「介護」の方が「介助」よりも広い範囲をカバーしているんですね。具体的に、医療ソーシャルワーカーが調整する介護サービスにはどんなものがありますか?

介護の研究家

そうですね。例えば、訪問介護(ヘルパーさんが自宅に来て、入浴や食事の介助などを行う)、訪問看護(看護師さんが自宅に来て、健康状態の確認や医療的な処置を行う)、デイサービス(日帰りで施設に通い、食事や入浴、レクリエーションなどに参加する)など、様々なサービスがあります。医療ソーシャルワーカーは、高齢者や家族の希望、そして身体の状態や生活環境などを考慮して、最適なサービスを組み合わせ、調整します。

医療ソーシャルワーカーとは。

「介護」と「介助」という言葉について、病院で働く相談員である医療ソーシャルワーカーの仕事内容を説明します。医療ソーシャルワーカーは、入院している患者さんやその家族の相談に乗り、困りごとを解決するための手助けをします。例えば、退院後の自宅での生活に向けて準備を手伝ったり、お金に関する相談に乗ったり、専門的なアドバイスをしたりします。特に高齢者の方には、自宅で安心して暮らせるように、必要な介護サービスの手配や提案、介護保険の使い方に関する助言や支援などを行います。

医療ソーシャルワーカーとは

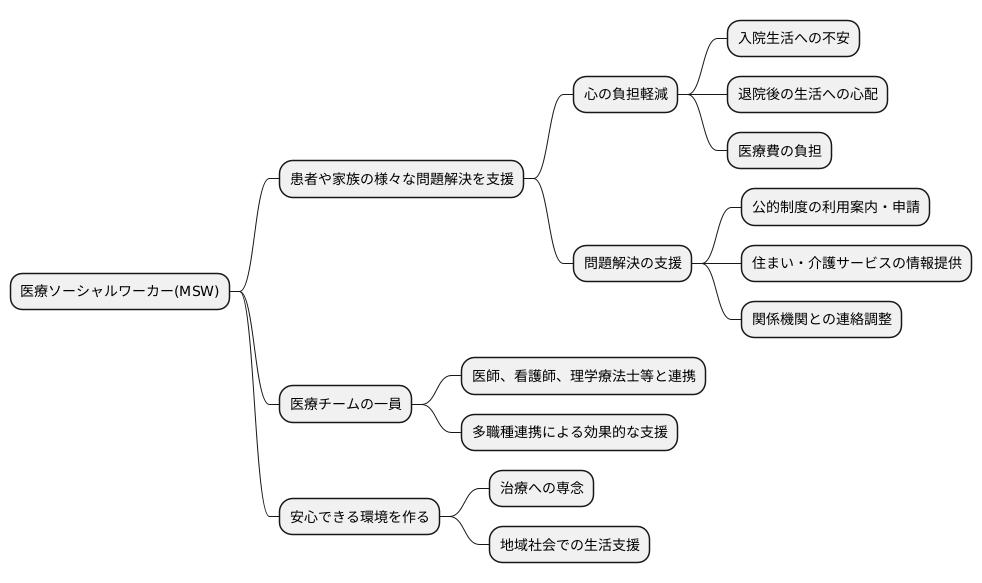

医療ソーシャルワーカー(MSW)とは、病院や診療所などで、患者さんやそのご家族が抱える様々な問題の解決を支援する専門職です。病気になると、身体の苦痛だけでなく、心にも大きな負担がかかります。入院生活への不安、退院後の生活への心配、医療費の負担など、病気によって様々な悩みが生まれることがあります。

医療ソーシャルワーカーは、患者さんやご家族の心に寄り添い、じっくりとお話を聞きます。そして、社会福祉の知識や技術を活かしながら、患者さんにとって最適な解決策を見つけるお手伝いをします。例えば、入院費用や生活費のことで悩んでいる方には、公的な制度の利用案内や申請のお手伝いをします。また、退院後の生活に不安を抱えている方には、住まいや介護サービスの情報提供や、関係機関との連絡調整を行います。

医療ソーシャルワーカーは、医療チームの一員として医師や看護師、理学療法士など、他の医療専門職と連携して仕事を進めます。患者さんの状況を様々な角度から把握し、多職種と協力することで、より効果的な支援を提供できるのです。

医療ソーシャルワーカーの仕事は、患者さんやご家族が安心して治療に専念できる環境を作るだけでなく、地域社会での生活を支える上でも大切な役割を担っています。医療ソーシャルワーカーは、患者さんやご家族が抱える様々な問題を解決するために、親身になって相談に乗り、共に考え、解決への道を歩む、心強い味方です。

高齢者への支援

年を重ねると、病気や怪我で入院した後に、以前のように家で暮らすことが難しくなる場合があります。入院によって体力が落ちてしまったり、一人暮らしで周りに助けてくれる人がいない場合、あるいは認知症が始まっている場合などは、退院後の生活に不安を感じる高齢者の方々が多くいらっしゃいます。そのような高齢者の方々やご家族の不安を解消し、安心して生活を送れるように支援するのが、医療ソーシャルワーカーの役割です。

医療ソーシャルワーカーは、まず高齢者の方やご家族のお話をじっくり伺います。どのようなことで困っているのか、どんな暮らしを望んでいるのか、丁寧に寄り添いながら把握することで、その人に合った最適な支援策を一緒に考えていきます。例えば、体力が落ちて日常生活に支障がある場合は、介護保険制度を利用して訪問介護やデイサービスなどのサービスを受けられるようにお手伝いします。介護保険の申請手続きやサービス内容の説明など、制度利用に関する様々なサポートを行います。

また、医療ソーシャルワーカーは、地域包括支援センターやケアマネージャー、訪問看護ステーションなど、様々な関係機関と連携を取りながら、高齢者の方々が必要とするサービスを繋いでいきます。一人暮らしで食事の準備が難しい方には、配食サービスを紹介したり、家の中の整理整頓や掃除が大変な方には、家事援助サービスを提案したりと、状況に応じてきめ細やかな支援を提供します。

医療ソーシャルワーカーは、高齢者の方々が住み慣れた地域で、安心して自分らしい生活を続けられるように、様々な視点から支え、地域社会との繋がりを大切にした支援を心がけています。退院後の生活に不安を感じている高齢者の方やご家族は、一人で抱え込まずに、まずは医療ソーシャルワーカーに相談してみることをお勧めします。

経済的な支援

病気の治療には、医療費以外にも様々な費用がかかります。入院中の食事代や、病院までの交通費、付き添いが必要な場合の宿泊費なども考慮しなければなりません。また、病状によっては、退院後に介護用ベッドや車いすなどの介護用品の購入が必要となることもあります。さらに、自宅での生活を続けるためには、手すりの設置や段差解消などの住宅改修が必要となる場合もあり、これらも大きな出費となります。

このような経済的な負担は、患者さんやご家族にとって大きな問題となることがあります。医療ソーシャルワーカーは、患者さんやご家族の経済状況を詳しくお聞きし、利用できる公的な制度や助成制度などを紹介します。例えば、医療費が高額になった場合に自己負担限度額を超えた分が支給される高額療養費制度や、病気やけがによって生活に支障がある場合に支給される障害年金、生活に困窮している場合に最低限度の生活を保障する生活保護などの制度があります。

医療ソーシャルワーカーは、これらの制度に関する情報提供だけでなく、申請手続きの支援も行います。必要書類の書き方や提出先などの案内はもちろん、申請に必要な書類の収集などもサポートします。また、それぞれの状況に応じて適切な制度を提案し、申請がスムーズに行われるようお手伝いします。患者さんやご家族が安心して治療に専念できるよう、経済的な側面からもサポートすることで、治療に専念できる環境を整えるお手伝いをいたします。

| 費用・負担の種類 | 内容 | 支援・制度 |

|---|---|---|

| 医療費以外の費用 | 入院中の食事代、病院までの交通費、付き添いが必要な場合の宿泊費 | – |

| 介護用品購入費 | 介護用ベッド、車いすなど | – |

| 住宅改修費 | 手すりの設置、段差解消など | – |

| 医療費の負担 | 高額な医療費 | 高額療養費制度 |

| 生活費の負担 | 病気や怪我による生活支障 | 障害年金 |

| 生活費の負担 | 生活困窮 | 生活保護 |

| 制度利用の負担 | 申請手続き、情報収集など | 医療ソーシャルワーカーによる情報提供、申請手続き支援、書類収集サポート、適切な制度提案 |

退院支援

入院生活を終え、自宅での暮らしに戻ることは、患者さんにとって大きな変化であり、不安を伴うこともあります。スムーズな移行のため、医療相談員が退院支援を行います。患者さん一人ひとりの身体の状態、住まい、家族構成などを丁寧に把握し、最適な支援計画を作成します。

まず、自宅での生活に必要な介護や福祉のサービス、医療機器などを手配します。例えば、歩行が困難な方には車椅子や歩行器、食事の準備が難しい方には配食サービス、入浴や排泄の介助が必要な方には訪問介護サービスなどを手配します。

退院後の生活に不安を抱える患者さんやご家族には、相談や助言を行い、心のケアにも配慮します。 慣れない環境での生活への戸惑いや、病気への不安、介護の負担など、様々な悩みに寄り添い、解決策を一緒に考えます。

医療相談員は、関係機関との連絡調整や地域の情報提供も行います。 例えば、ケアマネジャーや訪問看護師、地域包括支援センターなど、様々な関係機関と連携を取り、必要な情報を共有します。また、地域の介護サービスや福祉サービス、医療機関の情報などを提供し、患者さんが安心して自宅での生活を送れるよう支援します。

自宅での医療、訪問看護、通いの介護サービス、短期の宿泊サービスなどの利用についても、患者さんの希望や状態に合わせて提案や調整を行います。 患者さんが自宅で安心して療養生活を送れるよう、様々な選択肢を提示し、最適なサービスを選択できるよう支援します。患者さんが安心して自宅での生活を再構築し、笑顔で過ごせるよう、心を込めて支援いたします。

| 退院支援の段階 | 医療相談員の役割 | 具体的な内容 |

|---|---|---|

| 事前準備 | ニーズ把握と支援計画作成 | 身体状態、住まい、家族構成などを把握し、最適な支援計画を作成 |

| サービス手配 | 介護・福祉サービス、医療機器等の調整 | 車椅子、歩行器、配食サービス、訪問介護サービスなどの手配 |

| 精神的支援 | 相談・助言、心のケア | 生活への不安、病気への不安、介護の負担などへの相談対応 |

| 関係機関との連携 | 連絡調整、情報提供 | ケアマネジャー、訪問看護師、地域包括支援センター等との連携、地域の情報提供 |

| 在宅療養支援 | サービス提案・調整 | 訪問看護、通いの介護サービス、短期宿泊サービスなどの提案・調整 |

相談窓口

病気になると、治療のことだけでなく、日々の生活や将来のことなど、様々な不安が生まれることがあります。 お金の心配や退院後の生活、介護の手配、仕事への復帰など、悩みは人それぞれです。 そんな時、頼りになるのが病院に配置されている相談窓口です。多くの病院では、医療相談員と呼ばれる専門の相談員が、患者さんやご家族の悩みに寄り添い、解決のためのお手伝いをしています。

医療相談員は、病気に関する相談はもちろん、生活上の困りごと、経済的な不安、介護に関すること、仕事や人間関係の悩みなど、どんな相談にも応じてくれます。 例えば、高額な医療費の支払いに困っている場合には、公的な制度の利用方法などを一緒に考え、申請の手続きを支援してくれます。また、退院後の生活に不安がある場合には、住居の確保や訪問看護、介護サービスなど、必要な支援につなげてくれます。 さらに、仕事への復帰を考えている方には、職場との連絡調整や、必要な制度の紹介なども行ってくれます。

相談内容は秘密が守られますので、どんな些細なことでも安心して相談することができます。また、相談は無料で受け付けています。一人で抱え込まずに、まずは相談窓口を訪ねてみましょう。

相談窓口の利用方法は簡単です。多くの場合、病院の受付や総合案内で相談窓口の場所や担当者を紹介してもらえます。 電話で相談することも可能です。 気軽に病院の職員に尋ねてみてください。相談員が親身になって話を聞いてくれ、問題解決のための方向性を一緒に考えてくれます。 相談することで気持ちが楽になり、前向きな気持ちで治療や生活に取り組めるようになるでしょう。